《十八世纪中国的官僚制度与荒政》 曲飞工作室解读

《十八世纪中国的官僚制度与荒政》| 曲飞工作室解读

关于作者

作者魏丕信是法国国家高等社会科学研究院教授、法兰西学院院士,法国著名汉学家。以研究人口史、灾害史、水利史、荒政史、明清国家与经济的关系、明清官僚制度著称,在国际学界享有盛誉。这本书是他最著名的代表作。

关于本书

本书的结论颠覆了过去历史学界对于清代官僚体制的刻板印象,并因此成为的西方学界重新评价明清中国社会经济历史的代表作之一。史景迁认为,此书对理解中国在前现代国家时期的国家运作有重要意义。

核心内容

这本书通过对文献的研究,还原了清代中期国家救荒行动的全过程。让我们了解到清代政府、士绅、商人等各方在应对灾荒问题时,是如何合作的。这是其他史书难以见到的。

你好,欢迎每天听本书,本期要为你解读的书是:《十八世纪中国的官僚制度与荒政》。

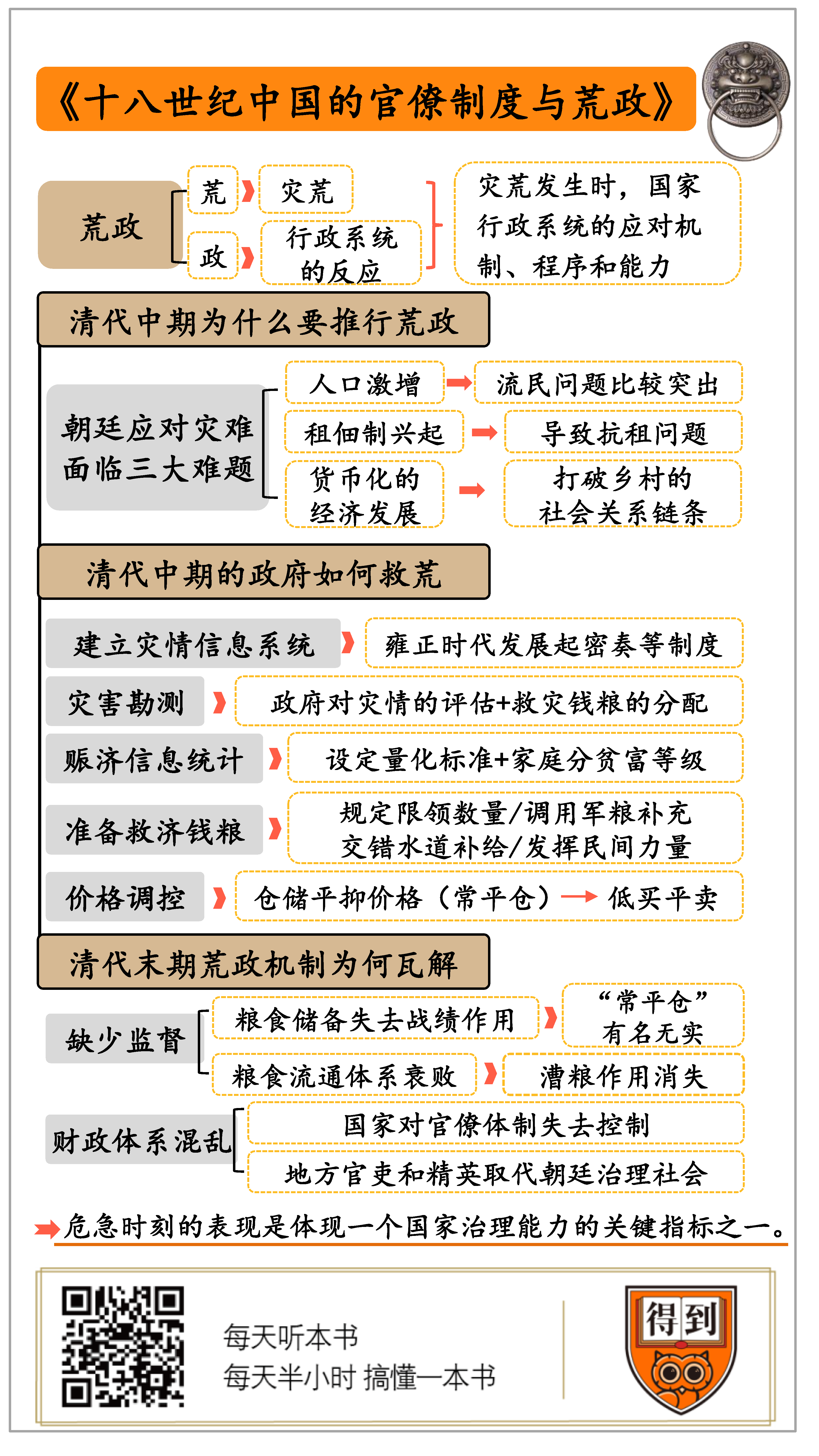

听到“荒政”,你可能会理解成荒废政务,其实荒政是一个专有名词,“荒”指的是灾荒,“政”指的是行政系统的反应。连起来,“荒政”指的是灾荒发生时,国家行政系统的应对机制、程序和能力。

看一个国家的治理能力行不行,危急时刻的表现是一个关键指标,在和平年代,主要就是看救灾表现。灾情信息能不能及时向上传达,政府官员如何评估灾情,怎么组织政府和社会力量发放救灾物资,怎么保证灾区的供给和价格调控,等等,每一个环节都关系到能不能尽早控制住灾情,减少灾荒造成的损失,甚至决定着能不能维持稳定的社会秩序,避免出现大的动荡。

在我们的印象中,古代的时候,只要出现灾荒,百姓就会遭受劫难。朝廷迟钝腐败,地方官吏层层克扣赈灾物资,百姓背井离乡,饿殍遍野。这确实是在历史中反复出现过的悲惨景象。

只有“荒”,却没有“政”,甚至成了近代西方学者认定中国明清官僚制度腐朽僵化的证据之一。自黑格尔以来,西方学界的主流一直把明清时期的中国看成是一个停滞的“木乃伊式的国家”。

但是,我们今天要讲的《十八世纪中国的官僚制度与荒政》打破了这个刻板印象。这本书的作者魏丕信,是法国国家高等社会科学研究院教授,法兰西学院院士,法国著名汉学家。魏丕信以1743-1744年,也就是乾隆八年到乾隆九年间,直隶的河间、天津两府--也就是今天河北沧州和天津一带的救灾活动为例,重新审视了18世纪清朝的救荒制度、措施及其成效。从中,我们可以看到,虽然清朝的官僚机器很虚弱,但救灾程序却相当缜密严谨;透过救灾这个窗口我们还可以了解当时的官僚制度、国家财政、粮食安全、朝廷和社会精英的关系。这本书出版后,成了西方学界重新评价明清中国社会经济历史的代表作之一。美国“汉学三杰”之一的史景迁就认为,这本书对理解中国在前现代国家时期的国家运作有重要意义。

接下来,我们通过三个部分把这段真实的历史讲清楚。

第一部分,我们了解一下,魏丕信作为一位外国学者,他使用了什么史料,才做出这样一番影响广泛的研究。根据魏丕信的研究,清代中期为什么要推行荒政呢?

第二部分,我们讲一下清代中期政府是怎么应对饥荒的。我们将发现,当时清政府建立了一套领先西方一个世纪的程序化系统。

第三部分,我们接着看,清代中期以后,是什么原因导致了原来有效率的荒政机制逐渐瓦解、废除,这又对清代末期的经济和社会运行造成什么影响。

下面,我先来看一下,魏丕信作为一位外国学者,他在研究中使用了什么史料?

从古至今,中国就是一个自然灾害频发的国家,史书、文学作品中都有大量关于灾荒的记录。这些记录,基本都是体现民间疾苦的,构成了我们文化记忆的一部分,像曹操著名的《蒿里行》,“白骨露于野,千里无鸡鸣”,就很符合我们对历史上出现过的灾荒的想象。但除了专业人士,很少有人会注意到,历史上还留下了不少赈灾救灾的专业性文献。这些记录多数出自能干的一线官吏和他们的幕僚之手,他们清楚基层社会运作习惯,熟知民心民意和官僚运作体系的特点和弊端,他们撰写的救灾记录构成了中国古代荒政的主要文件。

目前已知最早的关于荒政的专著,出自南宋。而到了17、18世纪,也就是清代康熙、雍正、乾隆时期,出现了一大批荒政书籍,像《荒政琐言》《荒政摘要》《荒政辑要》等等,名字都带着荒政两字。有一点值得注意,荒政文献批量出现不但说明这个时代灾难频繁,也表明,这是中国历史上的承平时期。因为政府有能力对灾荒作出反应。而如果是在动乱年代,政府管理失控,没有能力救灾,当然也就不会有“荒政文献”留存下来了。

在这些荒政文献中,比较系统全面的,是方观承的《赈纪》,也就是“有关赈灾的记录”。方观承是雍正、乾隆年间一位很能干的官吏,曾担任直隶总督20年。1743到1744年,直隶大旱,作为亲历者,方观承编纂了这本全景记录灾难与救济的《赈纪》,这也是魏丕信撰写本书的主要素材。魏丕信通过对比各个时期的荒政文献发现,这一次朝廷应对灾荒,主要面临三个难题:

第一个难题是人口激增,导致流民问题比较突出。清代中期以来,人口流动其实相当活跃。1748年乾隆曾在一份诏书中将当时的迁移现象总结为“南走江淮,北出口外”。江淮地区农业发达,清朝建立后重新修建水利工程,航运体系恢复,吸引了大批外来人口。而在“口外”,也就是张家口以北,因为清朝的政策原因,没有充分开发,加上自然资源丰富,也吸引了大量人口冒险。另外,四川也是人口迁移的重要目标。除了这种远程迁移,更多的是近程的人口流动。清朝农户农闲时期外出打工、从事小买卖非常常见。社会稳定时,他们是合法劳动力,一旦发生灾荒,就会带来两个麻烦:首先,流动人口涌入,当地需要救助的人变多了;其次,这些流动人口并不是当地人,不仅管理起来很麻烦,有的时候甚至会“趁乱打劫”,因此加剧了灾荒时期的社会不安定,大大增加了政府的救灾难度。

第二个难题是租佃制兴起后导致的抗租问题。明朝时期,自耕农仍然占农业人口的多数。但经过明末战争后,大量土地要么被抛荒,要么被清朝新贵跑马圈占。农村劳动力大量转为佃户,小自耕农经济被租佃制经济取代。清初大学者顾炎武就说过:江南地区的农民,十分之九,都是佃户,自己有田的不过十分之一。而山西、山东、陕西等地的情况要更严重。1703年康熙在一份诏书中提到,山东的“小民”只能通过租借土地赖以维生,丰年也仅能勉强糊口。而在灾年,连糊口也难做到。因为地主很少因灾荒就减少地租,朝廷通常又不干涉地主和佃户的经济关系,所以佃户们只能大规模抗租。实际上,虽然18世纪清朝的社会整体上相对安定,但抗租在整个18世纪始终是个主要的社会问题――遇到灾害的时候,从当地有余粮的地主手中就地筹粮,作为最初的应急措施,这是效率最高的赈灾,可是抗租就让地主手里的余粮也有限,自然也就会减弱了官府筹集救灾粮的能力。

第三个难题是货币化经济的发展打破了乡村的社会关系链条。清朝延续了明朝经济货币化、商品化发展的势头。地主收租子,不再收取粮食,而是收取货币或替代商品,还可以出现许多代理人替地主收租。这样一来,许多地主就可以搬去条件更好的城市里居住。而地主离开乡村带来的结果是,过去地主与佃农之间的“宾主之情”更加淡薄了,乡村面对灾难时的自我组织能力也就下降了。

面临这些不利因素,18世纪时期的清政府应该如何应对灾荒呢?

下面,我们讲第二部分:清代中期政府是怎么救荒的。

救荒是一项复杂的系统工程,大致说来分为建立灾情信息系统、勘察认定灾情规模、制定赈济标准和救济筹措、转运与发放粮食、价格调控和灾后重建等几方面。我们可以发现,18世纪的清政府在每一个方面都作了制度安排。

中国历来官僚体制庞大,机构复杂,层级重叠。按照正常程序,出现了灾情,信息需要层层甄别上报,程序太过复杂,这当然是不利于救灾的。

不过,18世纪的清政府在灾情通讯方面做得还不错。这主要是因为,雍正时代发展起密奏等制度,信息可以迅速传达到朝廷。根据费正清等人的研究,清朝中期地方省一级向京城上报信息,快马驿递系统的速度为每昼夜150公里,出现紧急情况时最快传递速度可以达到一昼夜400公里,也就是我们在影视剧里经常听到的“八百里加急文书”。一旦中央做出反应,特别是皇帝的朱批,可以按同样的渠道迅速反馈给地方。密奏、朱批的发明本来是为了加强皇权,总的来看不利于经济社会发展,但在当时的条件下,却对灾情信息的流通起到了重要作用。

接下来的灾害勘测更重要,这一环节决定着政府对灾情的评估和救灾钱粮的分配。18世纪时清朝总共有约250个府,下辖 1200到1300个州县,这是朝廷意志可以到达的层面。再往下主导基层社会运行的力量,就变成胥吏,也就是小官吏。而勘测灾情恰恰需要借助基层胥吏的力量。不过,官僚系统往往又对基层胥吏不信任。那中央政府该怎么做,才能既利用好基层胥吏,又能防范他们从中作弊呢?朝廷就出台规定,勘测灾情事务应当交给有一定级别的官员主导,也就是说,官员系统牢牢掌握着勘灾权。

比勘灾更麻烦的是赈济信息统计。灾情对各个家庭的影响大小不一,有的家庭本来不错,但因为受灾而变穷了,有的家庭本来就穷,灾荒以来更穷了。怎么能合理统计赈济信息呢?由于政府所能利用的资源是有限的,所以必须优先照顾最贫困的人。明朝万历年间,一些地方根据灾民容貌判断受灾情况,把看上去健康的人排除出去,先救济衣衫褴褛、面黄肌瘦的人。清朝延续并改进了明朝做法,设定量化标准,把各个家庭按贫富划分为6个等级,遇到灾情时,选择最穷的家庭重点救助。这时,负责划定等级的官员就掌握了很大权力,他们极有可能借机向登记者索取好处。为了避免这种现象的发生,政府要求官员在赈济活动的每个阶段都要提前通告,防止工作人员垄断信息,同时设置了二次核查的环节,一旦在核查中发现作弊,轻者实行枷刑,被戴上枷锁,重者“立毙杖下”,也就是被乱棍打死。

在完成灾害勘测工作、统计完赈济信息后,就要准备救济钱粮了。这不是个短期行为,需要根据灾情导致的歉收情况来定,必须保证灾区民众在下一次粮食成熟前都有饭吃。而救济物资,主要是针对“极贫”户和“次贫”户发放的。乾隆五年以后,朝廷规定每个成人每天可领半升“米”,当时的半升相当于今天的420克,勉强能维持热量。

朝廷在发放赈灾粮食时毫不犹豫。出现了灾情,中央和灾区周边地区都要输送粮食。假如多个地区出现灾情,中央还会调用军粮等战略物资。方观承《赈纪》记载,直隶大旱时,政府的救济持续了一年半,在各地投放的救济物资往往是该地平常赋税的数倍以上,最多达到10倍。

运送粮食需要通畅的交通体系,18世纪的清朝对此也很重视。名臣李卫就曾在担任直隶总督时,在天津大运河、永定河和大清河交汇处修建“北仓”,京津冀三地无论哪里出现粮食短缺的状况,都可以通过交错的水道来快速补给粮食。但即使这样,在当时的条件下,救济粮运到灾区仍然要耗费不少时间。乾隆八年直隶发生大旱,朝廷要求把40万担粮食从通州官仓运到天津北仓,农历七月十三就开始运输,到八月二十四才完成。平均下来一天只能运900吨。那么,灾区等不及怎么办?

我们熟知的粥厂就是在这时发挥作用的。中央把民间的救援力量动员起来,作为朝廷荒政的补充。18世纪,清政府对施粥规定得也很细,比如,多数要求在乡村就地施粥,以避免老幼灾民去往城里的途中体力不支而饿死。此外,对于施粥者也有荣誉奖励。像浙江当时规定,施粥30到49担的,知县题写牌匾;施粥150到399担的,巡抚题写牌匾;施粥400担以上的,授予八品官员顶戴。不过,最高的褒奖也就到八品。

灾情信息系统、官僚体制与基层胥吏的合作、堪灾、报灾和赈济过程,粮食和银两的发放,这就是清朝的基本荒政程序了。另外,还有一个更难的工作,就是价格调控。

灾荒必然导致价格上涨。所以价格调控也是荒政的重要环节。18世纪清政府调控价格的主要手段是用仓储平抑价格。和明朝一样,清朝各地建有“常平仓”,听名字就知道,“常平”就是为了平抑粮价。具体操作手段是“低买平卖”,也就是在粮食收获粮价低廉的时候买入粮食,在灾荒或粮食紧缺的时候平价卖出粮食。

为了救灾,当时的清政府还对祖制采取了灵活态度。清朝祖制并不允许开放关外,也就是今天山海关外的东北地区,但乾隆八年年直隶大旱后,许多地方官员默许灾民前往东北地区觅食,乾隆也下令守关官员不得声张,并暗暗指引到达关口的灾民出山海关。

通过上面的介绍,我们对18世纪清朝的荒政有了大致的印象。总的来看,在制度安排上是很精细的,在运行上也是比较有效率的。从康熙中期算起到乾隆年间,这套有效率、有程序的荒政机制贯穿了整个18世纪,运行了100多年。那么,这样一套在当时具有先进性的机制怎么在后来崩塌了呢?

下面,我们讲一下最后一部分:18世纪的荒政机制为什么会逐渐瓦解和废除,又对清代末期的经济和社会运行造成了什么影响。

首先,是由于缺少监督,粮食储备失去了战略作用。清朝的粮食储备,有官办的“常平仓”,有半官方和民办的“社仓”和“义仓”,按理说有能力应付灾年。但对于18世纪的官员们来说,不停地倒腾粮仓是件麻烦事,粮多的时候买入,紧缺的时候卖出,同时还得懂点价格机制。所以,许多官员干脆就让粮仓空着。这种情况在18世纪晚期就出现了。率先停废的是官方背景不强的“社仓”和“义仓”。像1785年直隶又一次出现旱情,不少地方的“社仓”和“义仓”储粮发放一空,之后再没有补充。“社仓”和“义仓”储粮还经常被用来补充官办的“常平仓”缺口。但当“社仓”和“义仓”废止后,“常平仓”也渐渐失去了储备功能。

此外,粮食借贷是维持“常平仓”的常用手段。但与民间借贷相比,“常平仓”借贷既缺少契约精神,也缺少抵押等风险防控手段。一旦粮食被别有用心的人借走牟利,通常有去无还。到乾隆晚期,多数省份的“常平仓”已是有名无实。

粮食储备体系衰败的同时,粮食流通体系也渐渐衰败。以漕粮为例,漕粮是专供中央的赋税,也是地方救灾的最后依靠。但随着“常平仓”等粮仓废止,朝廷救灾只能采取截留漕粮的办法了。康熙年间,南方运往北京的漕粮数是392万担,到19世纪初下降到了340万担左右。而人口数却翻了一番还多。

雪上加霜的是,由于大运河等内河航运体系年久失修,漕粮运输越来越困难。到1826年,多数漕粮只能经海运北上。到1820年嘉庆年间,漕粮作为赈灾最后依靠的作用也基本消失了。

财政体系的混乱是荒政机制失灵的又一个因素。在康、雍、乾隆时期,特别是雍正和乾隆前半期,官僚队伍整体素质较高,征税体制还比较顺畅。对外贸易也一直保持顺差。因此,国库和内库比较充裕。乾隆年间的内库甚至还可以时常供给长年不断的边疆战争。但自19世纪初嘉庆年间后,户部的收支情况开始显著逆转。一方面,是对1796年到1804年的白莲教起义镇压不力,耗费了过多财税。一些朝廷将领为了发战争财故意拖延剿灭时间,让朝廷财政迅速恶化。与此同时期,1787年的台湾动荡、1795年湖南和贵州的苗族起义等,又加剧了财政恶化的速度。另一方面,基础设施建设失控也是一个财政黑洞。拿黄河治理为例,魏源曾在1842年统计,“国朝以来,无一岁不治河。乾隆四十七年以后,河费数倍于国初,嘉庆十一年河费又大倍于乾隆”。钱花到哪里去了,负责治理黄河的官员心里很清楚。

可以说,18世纪末期以后,影响救荒效果的,不仅在于人口增长、自然环境改变、农田水利设施毁坏,更在于国家对官僚体制失去了控制。

到了这个时候,越来越多的官员开始质疑18世纪按照章程救灾的可行性,为了甩掉救灾的包袱,朝廷上下开始提倡“民赈”,也就是将赈灾职能交给民间。后来曾国藩湘军麾下的名将江忠源就是一个例子。1849年时,江忠源还只是秀水县令。他的做法是,县衙负责勘察登记灾情和灾民户数,登记成册交由民间认捐者,自由放赈,衙门不再参与。对不愿意认捐者,就强制认捐。

当国家不再拥有救灾能力的时候,地方官吏和精英就开始取代朝廷,成为社会治理的主角。即使他们做得不好,甚至在救灾过程中营私舞弊,朝廷也不闻不问。因为,相对于因灾荒出现的动荡和反叛,地方官吏和精英的威胁并不大。就地方官吏和精英而言,他们也愿意出面担当维持社会运转的新角色。因为他们必须与叛乱者争夺民意和民众。地方精英和叛乱者的相互竞争,导致了地方社会的军事化。著名汉学家孔飞力在有关研究中就曾发现,到1840年代,地方精英与秘密社团的竞争异常激烈。在湖南,民众只有两种选择:要么加入地方精英的团练,要么加入三合会,或者在太平天国崛起后加入太平天国。

地方精英主导社会秩序,改变了清朝此后的命运,甚至中国近代史的命运。18世纪后,清朝战乱、自然灾害频发,但清朝中央政府在这个时候却丧失了赈灾的物质能力,地方因此离心离德,进而使得清政府失去了统治国家的法理性;地方精英领导的湘军、淮军的即时崛起,改变了清朝政府中的满汉力量对比,使汉族士大夫逐渐掌握了清朝的实际权力,为清朝覆灭埋下了种子,甚至奠定了民国初期的走向。

到这里,这本书就基本介绍完了。

以前,人们常常把“西方现代性”等同于文明,把明清中国看作是停滞社会的代表。但今天这本《十八世纪中国的官僚制度与荒政》告诉我们,仅从应对灾荒这一项来说,18世纪的清朝,特别是雍正乾隆时期,国家可以借助强有力的中央统治、相对高效的行政体系和雄厚的财富积累,在应对灾荒时展现出高超的水准,远远超过了同时期的欧洲国家。18世纪的欧洲虽然已经开始崛起,但对饥荒仍然束手无策。1708年到1711年的东普鲁士大饥荒,有25万人死亡;同时期,英、法、西班牙等国,均有饥荒发生。相比之下,雍正乾隆时期的荒政,可以说领先了欧洲一个世纪。显然,这本书对西方中心论的有力驳斥。

最后,我们再简单说一下这本书的启发。

首先,无论是18世纪清政府荒政制度缜密设计,还是嘉庆年代以后地方精英对社会秩序的接管,都表明,18、19世纪的中国并不像多数西方学界认为的那样是静止停滞的,从官僚制度到社会经济体系,各个层面都在寻找适应形势和环境变化的新方式。

其次,政府和政治的稳定性,是由国家内部的资源整合能力决定的。有效的荒政背后,需要长期、稳定的资源整合能力支撑,包括我们前面说的信息反馈能力、政府组织能力,还有社会精英与基层胥吏的合作能力等等。假如某一个环节的治理水平下降而无法遏制,像“常平仓”废止那样,就可能引发连锁的负面效应。

第三,18世纪清朝荒政制度的修复主要是通过调整官僚队伍解决的。但历史结果表明,只从官僚队伍入手,无法解决人口激增、环境变化、内部动荡等挑战。想改革弊端,引入市场机制或许是一个很好的途径。可惜,在18至19世纪,官僚体制和市场机制同心合力的时候太少了,这也可以算是历史留给今天的教训。

文稿:曲飞工作室脑图:摩西脑图工作室转述:徐惟杰

划重点

1.18世纪的清朝,特别是雍正乾隆时期,国家可以借助强有力的中央统治、相对高效的行政体系和雄厚的财富积累,在应对灾荒时展现出高超的水准,远远超过了同时期的欧洲国家。

2.18、19世纪的中国从官僚制度到社会经济体系,各个层面都在寻找适应形势和环境变化的新方式。

3.政府和政治的稳定性,是由国家内部的资源整合能力决定的。18世纪清朝荒政制度的修复主要是通过调整官僚队伍解决的。