《制造路易十四》 沉水解读

《制造路易十四》| 沉水解读

关于作者

彼得·伯克是当今世界文化史研究中广为人知的学者。他于1937年出生于伦敦,父亲是爱尔兰天主教徒,母亲是波兰和立陶宛的犹太人。生长在这样一个“联合国”式家庭令彼得·伯克很早便意识到“文化”二字的分量,在他的作品中,文化从来不是一块铁板一成不变,相反文化如水,波澜不兴之下往往暗涌连连,充满着多样性、争论与冲突。他将文化思考代入历史学研究之中,将这两者很好地结合在一起,写出了一系列与众不同的文化史研究专著。

关于本书

《制造路易十四》这本书全面论述了17世纪的形象制造者如何推销路易十四,如何以各种方式来包装君主,呈现了权力与艺术之间的互动关系。

核心内容

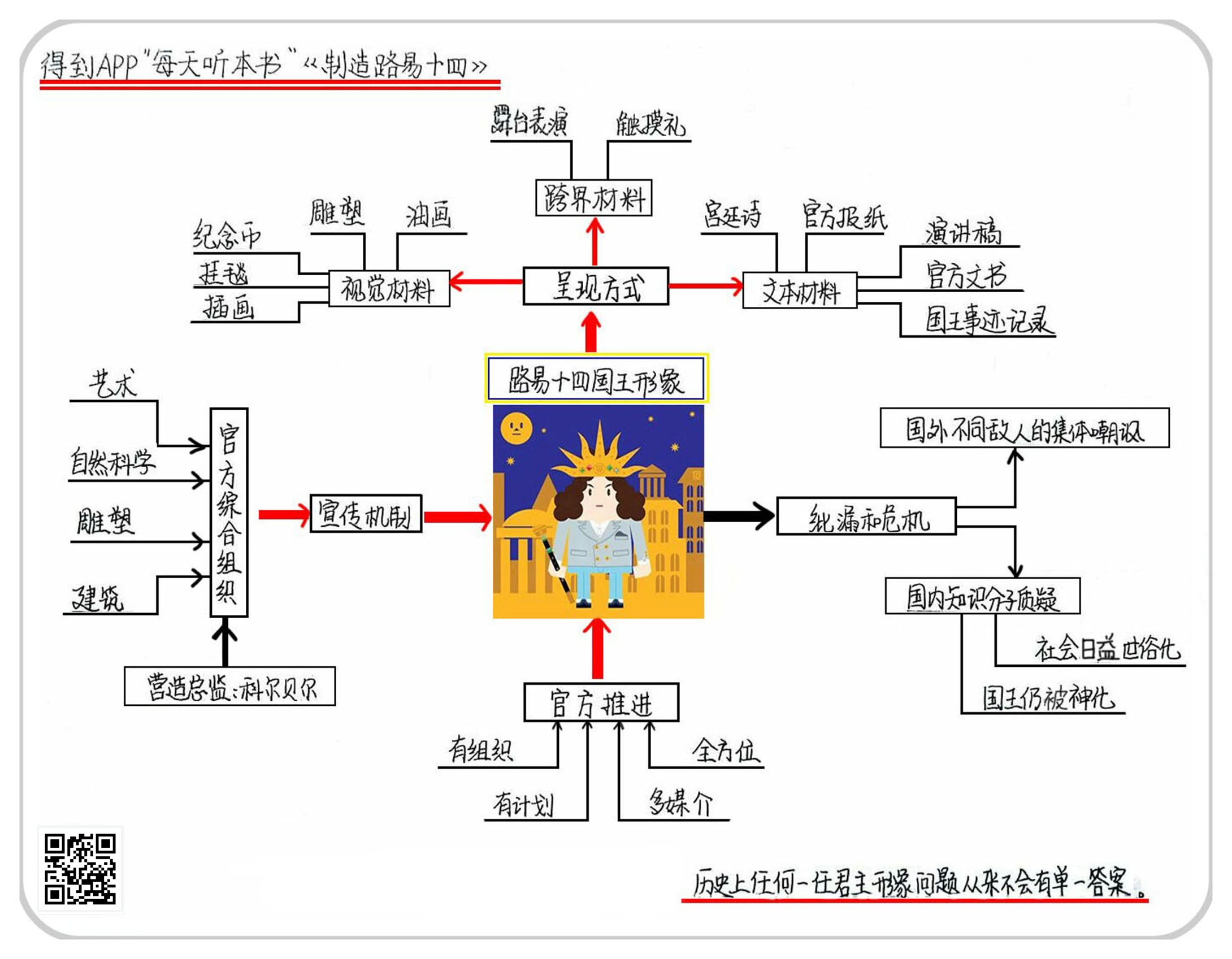

这本书通过考察法国国王路易十四在位时的公众形象的制造、传播和接受的历史,详细分析了见诸于绘画、雕塑、文学、戏剧以及建筑等艺术形式中的路易十四形象,考察其背后的官方宣传机制如何在大臣科尔贝尔带领下有组织地展开多角度全方位的国王形象塑造工程,同时也提及了这一形象塑造工程的纰漏和它所起到的反作用。

你好,欢迎来每天听本书。今天为您解读的书是当代文化史研究领域的一本重要著作《制造路易十四》。

进入这本书之前,我们先来简要谈谈路易十四这个人,我们知道,法王路易十四是波旁王朝广为人知的国王,他在位七十年有余,横跨十七世纪,几乎是欧洲历史上统治时限最长的君主。除此之外,他还有三件事特别出名。

第一件事是“太阳王”这个称谓,欧洲历史上不只一个君主被称为“太阳王”,但永久地、独占性地史称“太阳王”者,只有路易十四一人。这就好比英格兰金雀花王朝狮心王理查指的只有理查一世一样。

第二件事是路易十四在位期间建造了当时全欧洲最宏伟的宫殿——凡尔赛宫。这座宫殿有多宏伟就不多说了,仅提供一个数据让大家管中窥豹。有证据表明,十七世纪时,为了切断法国的上层贵族与地方势力的联系,路易十四下令这些大贵族都必须入住凡尔赛宫。这就使得凡尔赛宫不仅要容纳数量庞大的爵爷及其夫人们,还要容纳随之而来的侍从和林林总总的侍卫队。因此,在凡尔赛宫全盛时期有三万多人挤在那——这还不包括单独辟出给皇后和国王的情妇们住的房间。

第三件是伴随路易十四一生那些数不清的风流韵事。太阳王的桃色新闻在他生前即已流传到欧洲的各国,尤其是那些跟法国不对付的地区,比如英格兰、阿姆斯特丹、尼德兰等地。今天如果你到伦敦的不列颠博物馆,还可以看到一张17世纪的讽刺画,内容就是路易十四如何带着人数众多的后宫佳丽一起从战场上仓惶撤退的情形。路易十四的著名情人曼特农夫人,现在仍然是宫廷香艳传奇的代表人物,许多绘画、小说、纪录电影和影视作品都热衷去呈现她与太阳王之间的浪漫故事。

如果你是普通的历史爱好者,那么可能知道这三件事便足够,但如果你想深入了解路易十四,那么上述三件事完全可以反过来成为你追溯历史的线索。比如说,为什么路易十四的太阳王形象如此深入人心呢?为什么路易十四真正住在凡尔赛宫的时间只有1682年前后,可这座宫殿却永远与他的名字联系在一起?为什么一个强大欧洲封建君主在世时,他的桃色丑闻便已然街知巷闻,这背后有哪些人通过什么方式对其进行了不遗余力的渲染或抹黑,他们这么做的目的何在?总之,我们要善于对历史常识提出问题,质疑脑子里已有的刻板印象,这大概才是“像历史学家一样思考”这句话的真意。

在这一方面,彼得·伯克的《制造路易十四》这本书为我们提供了一个关于如何对历史现象提问的好范本。当我们阅读这本书时,第一个被抓住的字眼无疑是书名中的“制造”二字。请注意,如果你以为伯克写这本书的目的是为了推翻一个被人为制造出来的“假路易”,发掘另有一个历史中存在的“真路易”,那未免太小瞧了伯克的专业素养。作为这个时代领衔的文化史大家,伯克心里很清楚,所谓的历史真相往往是多重的,单一的绝对判断反而容易被推翻,而历史研究的乐趣就在于探究现象之下错综复杂的各种因素,从而还原真正的历史情境。落实到《制造路易十四》这本书上,国王在世时他的公众形象被如何建构出来,这成为整本书考察的重中之重,用伯克自己的话讲,便是“本书所研究的并非国王这个人,而是他的形象,并非他自我认定的形象,也不是后人眼中的形象,而是其公众形象,即某种集体想象的威望”。

彼得·伯克算得上是当今世界文化史研究中广为人知的学者。这位英国老先生1937年出生于伦敦,他的父亲是爱尔兰天主教徒,母亲是波兰和立陶宛的犹太人。他从小就不得不学会用英语、希伯来语和意第绪语交谈,他形容自己小时候每次经过祖父母的房间“都像跨过一道文化的边界”。这样一个“联合国”式家庭令彼得·伯克很早便意识到“文化”二字的分量,文化从来不是一块铁板一成不变,相反文化如水,波澜不兴之下往往暗涌连连,充满着多样性、争论与冲突。生长在这样的环境下,也难怪成年后的伯克将文化思考代入历史学研究之中,将这两者很好地结合在一起,写出了一系列与众不同的文化史研究专著。

让我们回到《制造路易十四》的写作初衷,伯克在动笔之前一定注意到,保存至今的艺术品中有大量生产于17世纪,内容围绕太阳王路易十四的作品。其数量之多,种类之广,远远超过罗马帝国覆灭以后欧洲大陆上任何一位君主。根据伯克的统计,其中存世油画超过300幅、版画超过700幅,挂毯、雕像、纪念章不计其数,而与此相应的,十七世纪法国的报刊、戏剧、芭蕾、诗歌,也有大量材料围绕路易十四展开——也就是说,路易十四是一个重视仪式感,更关心个人形象的国王。

在此基础之上,伯克将问题又往前推进一步,他继而思考,十七世纪的法国是否存在一个专门的国家宣传机制,这个机制对于营造路易十四的形象做了哪些工作,它达到的效果如何?会不会有些效果适得其反?简单地说,伯克考察的,便是隐藏在17世纪太阳王形象建设背后的宣传体制如何运作,它具体通过哪些媒介、对谁讲述了一个怎样的太阳王。

围绕上述这些问题,《制造路易十四》分为十二章,除了第一章为以往路易十四研究的综述,最后一章为伯克本人对路易十四的综合评价外,余下十章内容以详尽的材料,令人信服的分析能力为我们提供了一个解读路易十四时代法国状况的新途径。

为方便大家快速进入这本书,我们可以将这十章的主要内容划分为三个部分,第一部分中,伯克为读者全面呈现了17世纪时法国出现的众多路易十四形象,这些形象有哪些载体,它们大致的状况如何;第二部分中,伯克展现了作为一个历史学家的专业素养,他通过大量的史料分析,解读国王形象背后的官方宣传体制以及掌握这一体制的大臣科尔贝尔为此所做的大量工作;第三部分则最为有趣,因为在这一部分内容中,伯克着重指出国王形象工程的纰漏和危机,以及强势宣传下的反弹,路易十四反面形象的各种呈现。

下面我们将根据这三个部分的内容,逐一为大家讲解《制造路易十四》这本书。

首先是国王形象的呈现。这一部分涉及的史料细节最多,正如我们上文提到的那样,路易十四时期留下大量描绘国王形象的材料,这些材料大体上分为两类,一种是视觉材料,一种是文本材料,视觉材料指我们之前提到过的像油画、雕塑、纪念币或纪念章、修女们勤劳编织出的挂毯,制作精美且流传甚广的版画、插画等等;另一类是文本材料,指以文字形式保存下来的东西,比如宫廷诗人创作的诗篇,法国官方报纸如《法兰西公报》每周固定两次刊登路易十四本周的主要活动,由国家机构刊发的国王演讲稿、国王接见外国使节的对话、国王颁发的书面文件、官方修订的国王光荣事迹等。

除了这两类材料之外,还有第三类属于跨界的材料,如国王的舞台表演。是的,你没有听错,路易十四就如罗马帝国的君主那样,不仅喜欢看表演,他还喜欢自己亲自上台演,而且路易十四不是演话剧,他演的是芭蕾舞剧。这就意味着这位大名鼎鼎的太阳王起码跳舞这一项是拿得出手的。这是因为在当时,观看芭蕾舞是上流阶层的普遍爱好,内行看门道的大有人在,路易十四如果不擅长跳舞,他绝不会在公开场合自爆其短。实际上,他的舞技还真获得了满堂彩。

据记载,在1651-1659年之间,他一共演过九出剧,扮演过各种神话角色,其中最为著名的当数罗马神话中那位威风凛凛的太阳神阿波罗。设想一下,原本该端坐皇位的国王穿上特地为他设计的华丽戏服,头戴金光灿烂、高耸入顶的华丽假发粉墨登场,翩翩起舞。这一情形恐怕今天我们都会觉得好笑,可是请不要忘记,17世纪的人们与我们大不相同。

那是个文艺复兴余韵犹在,巴洛克风格风靡欧洲的时代。关于巴洛克风格我们在后面会提到。总之,那个时代人们观看国王在舞台上表演阿波罗,实际上等于将神话中的太阳神与现实中的太阳王直接联系在一起,观众带有崇高与敬意在观看,其庄重程度充满了仪式感,简单地说,通过芭蕾舞的表演,路易十四不单单展现了他的多才多艺,更重要的是带给观众神权与王权结合的直观。

同样充满仪式感的还包括国王公开活动的记载,其中一个相当有趣的例子即触摸礼。什么叫触摸礼呢,简单来说,就是国王由上帝赋予了一种特殊的能力,他能通过触摸民众来治疗其身上的皮肤病,这个传统在英格兰与法国都存在,它既是国王亲和力的一种体现,也是王权神圣性的证明。可触摸礼到路易十四这,其规模与频率都超越前人。据说在他的首次触摸礼上,这位刚刚才办完加冕典礼的小国王就一次性触摸了超过3000人,在位期间,他触摸过的民众不计其数。这让当时来法国观礼的外国使节大为震惊,并忠实地记录在他们的报告之中。

我们提到仪式感,就不得不提到另一个重要的术语“巴洛克”。你或许已经听说过,巴洛克风格是十七世纪横扫欧洲的一种艺术风格,它讲求宏大的叙事,喜欢用大块的华美色调、追求戏剧性夸张和强烈的感情力量,这一时期创造了许多惊人的艺术珍品。但在这里我们要指出的却是,巴洛克艺术风格并不是一种凭空而来的、推翻前人的、具备革命意味的风格,事实上它承接了文艺复兴时期的很多观念,甚至比文艺复兴时期的作品更强调整体感和仪式感。为什么这么说呢,解答这个问题,我们需要进入当时的社会语境。

要知道,生活在17世纪法国的人们,除非出身中上阶层,否则不大可能有机会受教育。国民整体的文盲程度超出了我们的想象,举一个简单例子你就清楚了,在1686年-1690年左右,法国人中有高达75%的人不懂得在结婚证书上签下自己的全名。可他们中的绝大多数人却对图像的隐喻功能相当熟悉,这是一套从中世纪沿袭下来的图像系统,生活在那片土地上的男女老少个个都耳闻目睹,耳熟能详。比如鸽子代表圣灵,百合花代表圣母玛利亚的纯洁,拿钥匙的圣徒肯定是掌管天堂大门的圣彼得,耶稣基督的婴儿旁跟他一起玩的那个围着兽裙的小男孩,一定是小时候的圣约翰等等,这套符号系统除非整个欧洲改变信仰和文化,否则是固定不变,且一直会延续到地老天荒。

说了这么多,实际上是为了表明,在17世纪这样一个彻底的“读图”时代,要宣传路易十四的光辉形象,就首要且必须借助于现有的图像隐喻系统。因此,太阳王的形象塑造,几乎无时无刻都需要处在“比喻”当中。

在画像里,他被比喻成各种神话人物或历史上的伟大君王,比如阿波罗、朱庇特、赫拉克勒斯、亚历山大大帝、查理曼大帝甚至是耶稣基督。画像中簇拥着他的其他人物,总是充满象征意味的各种女神和天使,或者用拟人化的城市、河流、国家等等。在雕塑上,他必须披挂全身盔甲、手持权杖,骑在一匹奔腾的骏马上,因为盔甲、权杖和骏马是君主雕像的标配,少一样都不行。他的面容必须刚毅庄重,不能有其他表情。据说著名的雕塑大师贝尔尼尼曾制作了一尊雕塑,什么都很好,就因为让太阳王面露“不合时宜”的微笑而被路易十四弃而不用,后来为了不浪费大理石材料,这尊雕像被留存了下来,它的名字非常有意思,就叫作“贝尔尼尼制作的倒霉的雕像”。

时间有限,我们在此只能举少数例子,但相信已经足够让你体会到,路易十四的形象工程是一个多媒介、全方位的立体工程,那么,这一立体工程是由谁、通过什么方式在主持、操纵的呢?为了解答这个问题,我们需要转入本书的第二部分内容,官方的宣传机制。

我们已经知道,在把路易十四塑造成一位威风凛凛,令人油然心生崇敬的国王背后,是树立国王形象的总体规划。其中最为有名的人物是路易十四的亲密顾问兼“营造总监”让·巴蒂斯特·科尔贝尔。他自1661年起为国王效力,一开始负责国王对文学艺术的赞助工作,后来监管财政。这是一个兢兢业业,从不为无谓之事花耗国王一分钱的官僚,要不是他也认同文学艺术对于伟大的太阳王形象有所裨益,没准他连国王赞助艺术家的费用都会谏言削减。后来发生的一件事将科尔贝尔这种精打细算的性格显露无遗。

1665年重修卢浮宫时,路易十四授意臣子们把当时教皇亚历山大七世麾下最有名的艺术家贝尔尼尼抢过来,因为在当时的环境中,谁权力最大,谁才能驱使最多最好的艺术大师为他效命。然而,当贝尔尼尼来到法国后,他设计的卢浮宫方案却遭到科尔贝尔三番两次的阻挠和刁难,原因就在于科尔贝尔认为这一设计方案性价比太低,花费高达1000万里弗尔,可国王却仍然只能生活在狭窄的空间里。科尔贝尔这些信件中充斥了投诉、抱怨、喋喋不休、翻来覆去地强调卢浮宫该怎么样、建成后更适合做什么等内容,今天每一个有幸阅读原件的人,大概都能领略一番这位权臣唠叨的能耐。

科尔贝尔总是为一些小事再三写信打扰路易十四,国王不仅没厌弃他,反而一直重用他,这从另一个侧面显示出路易十四对他倍加信任。事实上也证明,路易十四将国王形象建筑工程交给他是明智之举,因为在他担任营造总监期内,国王再次成为法国最大的艺术和自然科学赞助者。一些后来很著名的学院,比如皇家绘画雕塑院、舞蹈院、法兰西学院、建筑学院、音乐学院等机构纷纷成立,聚拢和培养了大批为国王效力的艺术家、作家和诗人。

你可能会疑惑,这些学院里的艺术家、学生千差万别,怎么保证个个都愿意效忠国王,创作出称颂国王荣光的作品?但这个问题难不倒科尔贝尔和他的助手们,他们在吸收新成员的规定上限制严格,比如艺术类学院,参与考核的作品题材一概要出自“国王演义”。此外,官方还多次举办画作或雕塑、诗歌比赛,选取赞美国王的佳作进行奖励。除了比赛奖金外,每年还有总数达10万里弗尔的津贴用来资助作家和学者,外国来的艺术家或诗人,也有资格获取国王的赏钱,当然,钱都不是白给的,他们索要的唯一回报,便是这些艺术家必须生产赞颂国王天生慷慨、无私伟大的作品。

如果你在这个时候穿越到巴黎街头,还会发现巴黎城内多了不少座方尖碑和金字塔,好几个地方甚至多了几道凯旋门。这也是科尔贝尔的计划之一,他认为竖立这样的纪念性建筑有助于赞美国王。其中凯旋门的象征意义极为直接,上面刻有“向爱好和平的路易致敬”,或者“向给世界带来和平的路易致敬”字样,如果你去观看同一时期绘制出来的路易十四画像就会发现,在那些表现路易十四胜利归来的场面上,也会出现凯旋门。

树立凯旋门还不能算是科尔贝尔的创举,有必要的时候科尔贝尔甚至会用上一些非常规的手段,用现代的媒体传播语言来说,即制造一些“假事件”或“无中生有之事”。比如1671年出现的一幅版画上表现了路易十四视察科学院,他身边摆满各式各样的科学仪器,这一视察是虚构的,路易十四尽管罕见地赞助了自然科学研究,但他本人从未到过科学院。然而这幅版画的印发却令路易十四的形象更为多样,因为在当时,上流贵族中已经开始将关注自然科学视为知识渊博的一种表现。

书中认为,科尔贝尔的重大贡献在于他综合性地将各类文学艺术组织起来,共同为国王的荣耀添砖加瓦。科尔贝尔并不会每件事都事必躬亲,相反他将国王形象工程的工作分派到各个资助人委员会头上,再由各委员会指导、组织艺术家和文学家进行创作。也就是说,国王的公众形象是经过一个有机的官僚体制运作后的整体结果,伯克用“艺术官僚机构化”一词加以概括。需要指出的是,17世纪的人们关于荣耀的理解与我们今天全然不同,这个词在他们的生活中是一个分量很重的词。每个阶层都在追求一种高于自身价值的荣耀感,国王更是要承担某种被全国人民普遍认可的荣耀感,因此呈现国王的华丽、权力、财富和威严不仅是路易十四的个人需求,也符合17世纪普通民众的心理诉求。

然而,当这一形象工程过度地严格规划,过度追求多方面呈现国王形象中的荣耀内涵,却往往会在意想不到的地方产生反效果。接下来,让我们进入本书的第三部分内容,国王形象工程中的纰漏和危机。

科尔贝尔及其治下的艺术官僚机构千方百计将路易十四比拟成太阳神阿波罗、赫拉克勒斯、亚历山大大帝、圣路易等,坦白说他们的策略并不新颖,相反沿袭的是自罗马帝国以来赞颂君主的古典主义传统。可17世纪已经不是中世纪,不是文艺复兴时期,而是一个即将迈入前现代时期的新阶段。

让我们再次回到历史语境中,将视野从路易十四身上移开,稍微拓展到当时欧洲的思想领域和宗教领域可以发现,17世纪是一个理性主义与启蒙主义开始出现,宗教改革产生深远影响,社会观念发生翻天覆地变化的时代。那么问题来了,科尔贝尔们费了那么大劲,通过各种文学艺术媒介强调的王权神圣不可侵犯、太阳王威仪犹如神祇等观念,落在已然具备启蒙精神的精英知识阶层眼里,如何能令他们信服呢?

如果你嫌这么说有点抽象,那么请想象这样一幅画面,假设一个像孟德斯鸠这样的思想家,某天经过广场,亲眼目睹路易十四行使触摸礼的盛况,他怎么可能相信国王真的能通过一边摸患者的头,一边念叨“上帝治愈你”就医好患者的皮肤病?实际上孟德斯鸠也全然不信这一套,他在《波斯人的信札》中借波斯人之口嘲笑了路易十四的触摸礼,把国王说成是一个“伟大的巫师”。

这就是路易十四形象工程的最大问题,也是一个无法解决的问题,正如伯克在书中所说,在一个日益趋向世俗化的社会,他却仍然被尊崇为神的君主,这是注定要遭受质疑的。太阳王这一称谓本身即包含着太阳为所有天体中“最高贵”星球之意,在科尔贝尔不遗余力地宣传下,国王也经常被人称颂为全宇宙最有权力的君王。然而与此同时,以伽利略为代表的天体论和力学体系已逐渐在知识阶层广为人知,路易十四的形象在本质上便与这些科学发现相悖。即便是科尔贝尔的助手也嘀咕过,再将国王与古典神话中的人物捆绑在一起,难道不是制造哄孩子玩的寓言故事吗?

如果说在法国国内,路易十四在世时这些批评声音还能压制得住,那么在国外,尤其是路易十四的敌人们,对他的形象讽刺却毫不手软,更有甚者,来自荷兰阿姆斯特丹的艺术家干脆模仿科尔贝尔为路易十四歌功颂德的模式,制造了一系列反讽版画。这怎么说呢?

举个很简单的例子,比如科尔贝尔不是爱把路易十四吹成太阳神阿波罗吗?那好,我们就把他的形象改改,画成法厄同,同一神话体系中那个不自量力驾驶太阳车狂奔而摔死的人。比如科尔贝尔不是喜欢组织诗人举行比赛,将路易十四捧为罗马第一代皇帝奥古斯都吗,没事,我们也让人写诗,将他比成罗马帝国最臭名昭著的暴君尼禄。科尔贝尔居然敢大言不惭宣传路易十四是绝顶聪明的君主,那我们就将他写成一个弱智和胆小鬼。

总而言之,这种戏仿和较量举不胜举,而且每次一到路易十四与他国开战,敌方国家比如英国、荷兰共和国、神圣罗马帝国等都会出现不少对路易十四冷嘲热讽的绘画、纪念章、版画、诗歌和散文。其中不乏很多有趣的文本,像模仿路易十四臣民口吻的“主祷文”,上面写着:“我们的父亲,你住在马利宫,你的名字不再受人尊崇,你的王国行将消亡,你的遗愿永难实现……”。

还有一类内容深受路易十四的反对者们青睐,那就是法国官方传媒竭力掩饰的国王的桃色新闻。攻击一个国王的私德缺陷,尤其情欲上的放纵,绝对是最省力且最见效的途径。因此我们可以看到,路易十四携女眷撤退,路易十四被女人拉离前线,路易十四求爱的本领比打仗强得多,路易十四沉溺女色,昏聩无能等等成为众多纪念章、小册子津津乐道的题材。

反对者们并没有像科尔贝尔那样成立一个统一的皇家机构,他们来自不同国家,不同地区,不同身份的人。有些是英国伦敦的报人,有些是纽伦堡的纪念章制作者,有些是流亡在荷兰共和国的教徒,他们彼此之间并不相识,可他们的讽刺作品却意外地取得一致性效果。也就是说,反对者们所竭力拆解的,恰好是科尔贝尔的国王形象工程所竭力建造的,双方的材料放在一块两相对照,其有趣程度往往倍增,同时也再次提醒我们一件很重要的常识,即关于历史上任何一任君主的形象问题从来不会有单一的答案。

好了,说到这今天这本书的内容就聊得差不多了。下面我们来简单回顾一下今天为您分享的内容要点。《制造路易十四》这本书主要分三个板块探讨路易十四的形象建构问题。

第一是国王形象的呈现,分为视觉材料、文本材料和跨越两者的舞台材料等,这些材料表明,17世纪法国官方有组织、有计划、多媒介、全方位地立体推进国王形象建设。

第二是官方的宣传机制,为了把路易十四塑造成一位威风凛凛,令人油然心生崇敬的国王,以“营造总监”科尔贝尔为首的官方机构综合性地将各类文学艺术组织起来,共同为国王的荣耀添砖加瓦。

第三是国王形象工程中的纰漏和危机。在一个日益趋向世俗化的社会,仍然将国王尊崇为神,这样的宣传注定要遭到国内知识分子的质疑,也要迎来国外不同敌人的集体嘲讽。

撰稿:沉水 脑图:摩西 讲述:徐惟杰

划重点

1.17世纪,法国官方有组织、有计划、多媒介、全方位地立体推进了路易十四的形象建设。

2.以“营造总监”科尔贝尔为首的官方机构综合性地将各类文学艺术组织起来,共同为国王的荣耀添砖加瓦。

3.在一个日益趋向世俗化的社会,仍然将国王尊崇为神,引来了国王形象工程中的纰漏和危机。