《刑罚的历史》 裴鹏程解读

《刑罚的历史》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者罗翔是中国政法大学教授、刑法学研究所所长。除学术研究与授课外,罗翔教授长期专注于法律普及与法考教学。2020年他意外爆红网络,一时形成“千军万马追罗翔法考”之势。本书是他所著的法律普及读物。

关于本书

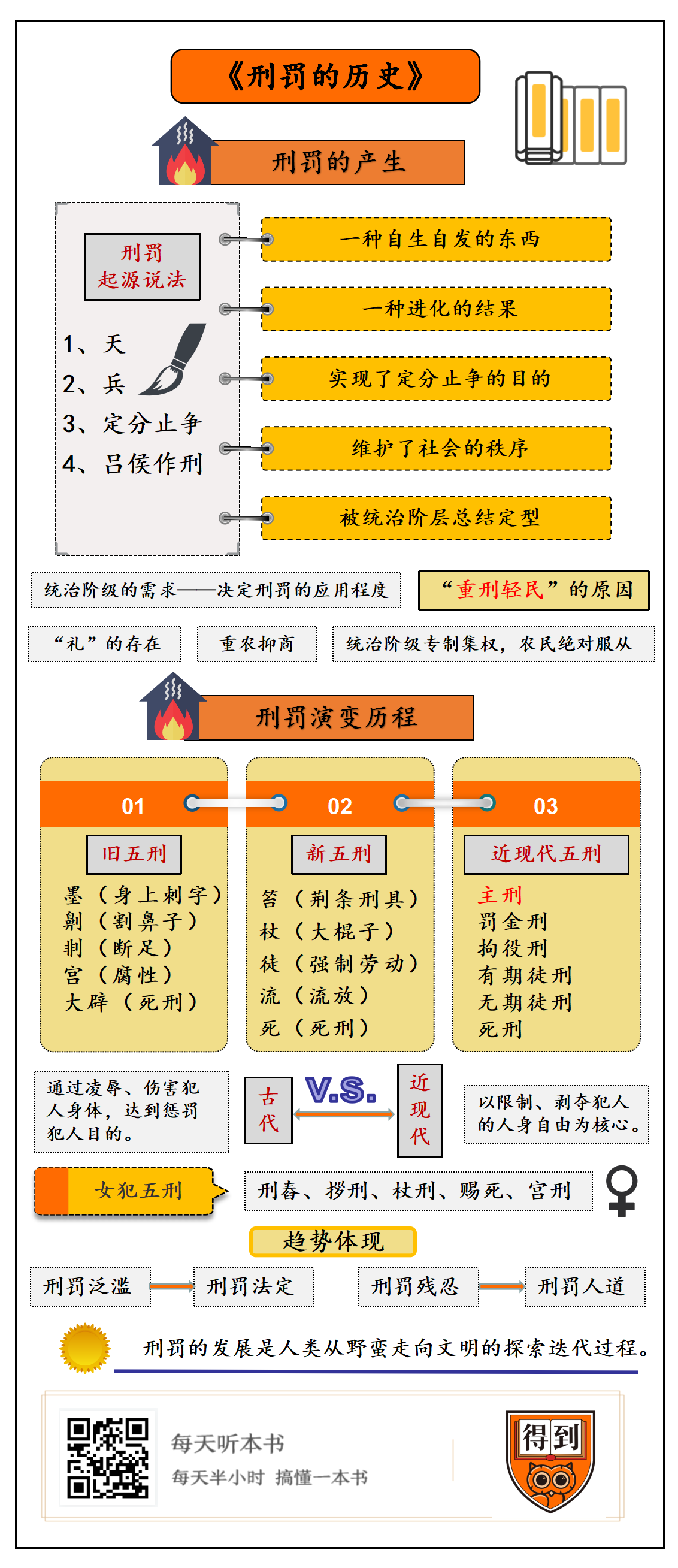

本书提出古代刑罚发展的“三阶段、两趋势”,有助于我们快速掌握古代刑罚的发展脉络。同时,本书介绍了很多有趣的刑罚故事:比如“孙膑这个名字是怎么来的”?为什么剜掉膝盖骨比砍去双脚更可怕?为什么残酷的肉刑被废除后又反复出现?

核心内容

-

刑罚是怎么产生的?为什么中国古代“重刑轻民”?

-

为什么历代刑罚都叫“五刑”?肉刑被废后为什么重新出现?

你好,欢迎每天听本书,今天要为你介绍的书是《刑罚的历史》。

本书作者是在网络上爆红的中国政法大学教授罗翔老师。他的研究领域主要是刑法,今天这本书正是他主编的一部有关中国古代刑罚历史的读本。

什么是刑罚呢?简单说,就是人在触犯刑法后受到的惩罚。中国古代的刑罚非常发达,仅死刑就有几十种,除了砍头以外,还有很多残忍的死刑。比如车裂,也就是五马分尸,秦国的商鞅就是因车裂而死的。又比如炮烙,也就是把人捆在烧红的柱子上活活烫死,《封神榜》中商纣王和妲己就经常用炮烙之刑处决大臣。

中国古代的法律有两个特点,首先是“重刑轻民”,也就是“重刑法,轻民法”,法律以刑法为基础,几乎用刑法来解决一切社会矛盾。其次是肉刑的反复出现。由于很多肉刑会对罪犯身体造成不可恢复的损伤,所以汉初就废止了肉刑,但后来却又重新出现了。

为什么中国古代“重刑轻民”?而且,肉刑被废除后又重新出现呢?

首先,我们来看一下,刑罚是怎么产生的。

关于刑罚的起源,有很多种说法。有人认为,刑罚来源于“天”。中国古人把“天”作为万物的起源,不仅自然界可见的事物是上天创造的,君主的权力也是上天授予的,所以古代统治者自称为“天子”。而“刑罚权”作为君主权力的重要体现,自然也来源于“天”。你肯定想到了,统治者这样说,无非就是把刑罚神秘化、权威化,以便于自己统治。

还有人说,刑罚来源于“兵”,也就是说,刑罚和战争、武力密不可分。最初的刑罚就是战争结束后,胜利者对战败者、叛乱者和违反军纪者进行的事后清算。远古时期,“兵”和“刑”并没有严格区分,奴隶主带兵讨伐异族叫“刑外”,也就是“对外用刑”;用武力手段统治被征服氏族叫“刑内”,也就是“对内用刑”。

还有人从刑罚的作用方面进行讨论,认为刑罚出现的意义是“定分止争”,也就是“确定名分,禁止争夺”。比如,战国时期荀子就认为“人性本恶”。人的欲望是无限的,而资源是有限的,这时就需要使用法律来协调利益,而法律的直接后果就是刑罚。荀子的学生韩非子的主张更极端,他认为人口在不断增长,但财富是不增长的,必须要用刑罚来“定分止争”。他还进一步打了个比方:一只兔子在野外奔跑,一群人都会去追赶;而把一百只兔子关在市场上的笼子里,或者把一头牛拴在路边,却没有人去牵动。这是为什么?这会因为野外的兔子名分未定,谁逮住就是谁的;而市场的兔子和牛名分已经确定,谁胆敢擅自占为己有,就有可能被定义为“盗”,要受到刑罚处置。

还有一种说法是,周穆王命令吕侯制定了刑罚。古人总是崇拜上古时代,认为遥远的三皇五帝时期的社会是最好的,那时天下太平,百姓安居乐业。但后世统治者的德行不如五帝,为了治理社会就不得不借用苗民的刑罚。苗民又称三苗,他们生活在我国的西南地区。在当时的中原人看来,苗民野蛮落后、手段残忍,可怕的刑罚正来源于他们。不过,中原的帝王非常仁厚,所以不断减轻刑罚。到周穆王的时候还制定了“赎法”,受刑者可以拿钱来换取不受罚。

不过,我们能想到,刑罚当然不是某个人创造的,历史上如果真的有“吕侯作刑”的事情,这位吕侯也不过是将以前的经验总结提炼罢了。

刑罚应该是一种自生自发的东西,英国经济学家哈耶克认为,刑罚和道德、宗教、语言、市场以及整个秩序一样,都是“人之行动而非人之设计的结果”。换句话说,刑罚是一种进化的结果,在进化过程中,它逐渐满足了战争的需要,实现了“定分止争”的目的,维护了社会的秩序,最后逐渐被统治阶层总结定型。

但我们知道,大多情况下,生活中的纠纷根本犯不上住监狱、砍脑袋。比如邻居家养的大黄狗咬死隔壁王婶养的鸡;村头王老太爷死后,五个儿子分家产闹矛盾。在古代,比如影视剧里包拯断案的时候,面对这些情况,他可能会这样做:邻里应该懂得和睦相处,狗咬死鸡这区区小事竟然闹到公堂,那就将这两位见利忘义的草民推出去各打五十大板。手足之间要讲兄友弟恭,老父亲尸骨未寒就忙着争夺家产,先罚五个不孝子做三个月的苦役,再抄录《父母恩重经》三百遍好好反省。

听起来很解气,包公真是深明大义。但是理性考虑的话,在今天如果遇到类似的财产纠纷问题,我们是通过民事诉讼解决的。但在古代,无论是打板子还是被罚做苦役,其实都已经是刑罚手段了。

只要有生活就会有民事纠纷,古代中国的民事纠纷当然有很多,那为什么古代中国“重刑轻民”,倾向于用刑事手段解决一切问题呢?

首先,统治阶级的需求决定了刑罚的应用程度。法律反映统治阶级的意志, 中国古代的统治阶级人数占比很少,他们占有社会绝大部分财富,被统治的底层民众自然很不满。为了巩固统治地位,统治阶级就必须采取严酷的刑事手段来镇压、震慑民众,所以很多情况下都是“轻罪重刑”。比如,秦国为了维护首都的公共卫生就制定规范:谁要是把垃圾倾倒在街道上,就会被在脸上刺字,过分的甚至还会被公开处死。这导致,刑罚的使用范围很广,使用频次很高。

但下层民众毕竟占绝大多数,他们生活中的磕磕绊绊也得解决啊,有的并不伤及统治阶级的利益,这种情况下总不能动不动就上刑吧。

这就要说到中国古代“重刑轻民”的第二个原因,“礼”的存在。提到礼,我们首先想到的是礼貌、礼仪,比如孝亲敬长、尊师重道。其实“礼”背后最本质的东西是一系列的习惯法,也就是经过长时间积淀,但还没有表现为书面文字的司法习惯。在中国古代社会, 习惯法扮演着非常重要的角色。邻里之间闹矛盾了,大家会把族长、村长这样德高望重的人找来。矛盾双方先分别陈词,再进行一轮自由辩,最后族长咳嗽两声,慢吞吞地讲:“我来说两句……”这事儿就解决了。只有出现杀人越货的大事儿,才会闹到官府。大伙儿心里都知道刑罚很严酷,所以普通民众非常避讳“诉讼”之类的事情,能大事化小就不要搞得大家两败俱伤。

如果进一步想,你还会发现,我们现在民事诉讼主要解决的都是经济纠纷问题。而解决经济纠纷,前提是得有繁荣的“经济”活动,也就是有人频繁从事商品生产与流通。但古代中国以小农经济为主,重农抑商的国家大政制约了古代民法的发展,这是古代中国“重刑轻民”的第三个原因,也是基础性的原因。

古代统治者对商品流通很谨慎,因为商人跑来跑去一方面影响户籍所在地收人头税,另一方面对治安管理也是不小的挑战。更可怕的是,如果有人打着做生意的幌子秘密策划颠覆政权,那可就糟了。所以,历代统治者都制定政策抑制商业活动。甚至到明朝,商品经济已经在逐步发展,但国家仍然明令禁止官宦世族经商, 否则“子孙累世不得为吏”。这直接导致成百上千年来,古代中国的人们都过着相对封闭的生活。既然社会商品交换非常贫乏, 那需要民法调节的法律关系也就很有限了。

还有一点,民法调整的可是平等主体之间的法律关系,在小农经济下, 统治阶级专制集权, 农民对统治阶级是绝对服从的。二者地位悬殊, 民法在古代社会自然没有用武之地。到这儿,也就不难理解,为什么唯独刑罚在中国古代那么重要了。

根据刚才的描述,我们知道,刑罚在古代中国存在的一大目的是为了镇压、震慑下层民众。为此,统治者发明了各种各样的肉刑。“肉刑”就是对罪犯身体进行除死刑以外的残害,像割鼻子、砍脚之类的刑罚。但这里有两个奇怪的现象:首先是肉刑在中国古代历史上反复出现,比如汉代初年废除了,但是隋唐时期又出现了。其次,古代刑罚虽然在不断更新换代,但总是和“五”有关,像“旧五刑”“新五刑”“近现代五刑”,刑罚门类那么多为什么总是说“五刑”呢?

接下来,我们看一下中国刑罚的演变历程。

中国古代的刑罚经历了三个阶段,每个阶段都有五种代表性的刑罚,分别是“旧五刑”“新五刑”“近现代五刑”。

我们先从“旧五刑”说起。旧五刑主要存在于汉代以前的奴隶制社会,以残害人体的肉刑为主,包括墨、劓、剕、宫、大辟。

墨刑就是在人身体上刺字,比如有盗窃行为,就刺个“盗”字;有抢劫行为,就刺个“贼”字。刺字之后,再涂上墨汁等颜料。看起来,在“旧五刑”中,墨刑是最轻微的刑罚,其实这种刑罚的目的主要是侮辱人。所以,我们在影视剧中看到的墨刑,都是在罪犯的脸上实施的。伤口愈合后,所刺的字会成为永久的耻辱记号,走到哪儿都会被人认出来,伴随罪犯一生。也难怪《水浒传》里宋江落草为寇后,要想各种办法把官府当初刺的字去掉。墨刑还有一个名称叫黥刑。汉初有一位名将叫英布,但后人还把他称作黥布。这是因为他早年犯过法,被官府在脸上刺了字,所以得了“黥布”这个绰号。

比墨刑更重的是劓刑,也就是把罪犯的鼻子割掉。割鼻子一般不会危及生命,这种刑罚的目的也是侮辱罪犯。

“旧五刑”的第三种是剕刑,也称刖刑,这是一种断足的酷刑,可能是砍左脚或右脚,也可能是砍双脚。你可能听说过“和氏璧”的故事,和氏璧的发现者受过两次刖刑,左右脚先后被砍掉。有一种刑罚与刖刑相似,叫“膑刑”。“膑”是膝盖骨的意思,“膑刑”就是把人的膝盖骨挖掉。战国中期有一位著名的军事家叫孙膑,他的原名其实是孙伯灵。庞涓嫉妒他的才能,就在魏国捏造罪名,对孙膑处以膑刑,这才有了孙膑这个名字。在我们看来,断足和挖膝盖骨相比,断足似乎要更可怕一些,毕竟身体缺失了一个器官。而当时的法律认为,膑刑其实比刖刑更严苛,因为剜掉膝盖骨后,小腿及以下部分完全无法控制,相当于废掉了。而那些被断足的人戴上假肢后,还可以行走。

“旧五刑”中最让人恐惧的还是宫刑,它是“旧五刑”中仅次于死刑的一种重刑。宫刑又称腐刑,之所以说它仅次于死刑,是因为它不仅破坏人体器官,践踏人的尊严,更可怕的是,在古代丧失性能力,意味着无法延续家族香火。当自己去世后,也就没有后人祭祀了。换句话说,遭受宫刑的人,不仅活得毫无颜面,死后也是孤魂野鬼。这对受刑人的精神摧残是相当大的。所以,很多受过宫刑的人,最后都会选择自杀。

“旧五刑”的最高等级是大辟,也就是死刑。它可不是砍头那么简单,让犯人“不得好死”的方法有很多,比如车裂、凌迟、腰斩。夏代亡国之君桀发明了炮烙,把人在烧红的柱子上烫死;商代亡国之君纣王发明了醢刑,就是把人杀死后剁成肉酱。最有名的是《封神榜》中的情节:纣王杀死西伯的儿子伯邑考后,让人把尸体剁成肉酱,再做成食物,逼迫西伯吃下去。听起来非常地惨无人道,其实这种醢刑多次出现在历史记载中。孔子有个性格率直的弟子叫子路,他在死后就被处以醢刑。汉朝开国功臣彭越也是被吕后斩首后处以醢刑。唐代武则天手下有一名酷吏叫来俊臣,他的尸体最后也被处以醢刑。

这样的酷刑让人听得汗毛直竖。古代统治者发明酷刑本来是为了维持统治,但像夏桀、商纣这些酷刑发明者为什么还会亡国呢?秦国实施严刑峻法,最后同样也爆发了农民起义。

所以,到汉代,统治者开始琢磨调整刑罚的事情。公元前167年,西汉第五位皇帝汉文帝下诏废除肉刑,这是中国刑法史上最重大的事件之一,标志着刑罚从野蛮走向文明。

史书给汉文帝废除肉刑的事情附上了一个感人的故事。据《汉书·刑法志》记载,有一位太仓令,也就是负责管理国家粮仓的官员,叫淳于意。他犯罪后被押往长安准备受刑。淳于意有个聪明伶俐的小女儿叫缇萦。这时,缇萦向皇帝上书说,“我的父亲当官,城里的人们都称赞他廉洁公平。现在父亲犯法要受刑,受肉刑之后残缺的身体就无法恢复了,以后就算想改过自新也不可挽回了。所以,我愿意到官府为奴,换得父亲不受肉刑,以便他以后有改过自新的机会”。文帝读到这篇上书后,非常感动,也很感慨,现在的肉刑确实让人听了闻风丧胆,但社会好像并没有因此而变得安定。酷刑不仅给人留下无法挽回的伤害,还会让那些过失犯罪、有心改正的人自暴自弃,甚至还会实施更为严重的犯罪。

于是文帝下令废除肉刑,也就是把除死刑外,其它会对人肉造成不可逆转伤害的刑罚都废掉。比如改墨刑为剃光头发、胡须,脖子上再带一个铁钳。改劓刑为“笞三百”,也就是打屁股三百下。

这项改革的意义非常重大,体现了古代统治者对刑罚功能的全新认识。刑罚不仅在于惩罚犯罪行为,还在于改造罪犯。刑罚应当具备教育功能,能为罪犯开辟改过自新、重新做人之路。中国古代的刑罚历史由此走入第二个阶段,“旧五刑”开始向“新五刑”转变。

不过,汉文帝废除肉刑还存在许多不足。比如用“笞三百”代替劓刑,许多罪不当死的人,因为身体弱不能承受打板子,最后还是被打死了。更麻烦的是,这次改革造成不同刑种的轻重悬殊,导致刑法体系失衡。你想,刑罚的最高等级是死刑,这是最重的;而其余都是打板子之类的,这显然又有点轻。所以,汉朝后来不断有人提出,应该恢复肉刑。

这个问题直到南北朝的时候,才出现一个解决方案,这就是“流刑”制度,也就是我们俗称的流放。罪犯会被流放到荒蛮之地,同时还附加劳役刑,也就是干苦力。这种惩罚比死刑轻,但是比打板子重,同时还能以流放的距离远近区别出轻重等级。

听起来流刑就是让人离开故地,打板子可是能把人打死的,为什么说流放比打板子更重呢?我们知道,古代中国边疆地区开发程度很有限,且不说罪犯被流放到目的地后怎么存活,只是赶路这一项都是一种身心折磨。朝廷会对被流放者的行进速度提出要求,比如清代刑律规定,罪犯每天至少要走五十里,如果流放三千里,限期两个月内完成;如果流放二千五百里,限期五十天走完。

另外,犯人还会受到兵丁的虐待。如果你看过《水浒传》,想必对林冲在刺配沧州途中遭到的折磨有印象。“刺配”就是“刺字”“发配”的意思。回顾一下剧情,林冲其实遭受到了三种刑罚:杖刑、墨刑和流刑,合称“刺配”。这算是宋代仅次于死刑的一种刑罚。从开封到沧州大约有一千里,由于沧州在北宋版图中已经处在宋辽交界处,所以,林冲算是被发配到边疆了。好在林冲有很多道上兄弟的照应,才几次死里逃生。历史上更多的还是没人照应的犯人,他们可就没林冲那么幸运了。

总之,流刑的出现基本上解决了汉文帝废除肉刑后,刑罚体系失衡的问题。以肉刑为中心的“旧五刑”被“新五刑”取代。

“新五刑”是隋文帝的《开皇律》正式确定的,包括五种刑罚:笞、杖、徒、流、死。笞刑是用小荆条拧成的刑具打臀部;杖刑是用大棍子打背部、臀部或腿部;徒刑就是强制犯人劳动;流刑和死刑我们前面说过。

笞、杖、徒、流这四种刑罚和传统的肉刑不同,肉刑的对身体的损伤是不可逆的,割掉的鼻子不能再长出来,但是用棍子打屁股,过段时间身体基本能恢复。所以,新五刑的出现无疑是进步的。而且,从笞刑到死刑,严厉程度不断提升,每种刑罚下还会分出若干等。比如笞刑分为五等:一十、二十、三十、四十、五十。杖刑也从六十到一百,共分五等。这样一来,刑罚系统从轻到重的序列就比较完整了。“新五刑”也因此被一直用到清代。

新五刑当中有一个“徒刑”,提到这个你可能会联想到我们现在司法体系中的“有期徒刑”“无期徒刑”。这两个“徒刑”可不是一回事。古代的徒刑是一种劳役刑,强迫人干活。现代的徒刑是一种自由刑,核心是限制、剥夺犯人的人身自由。现代的徒刑来自西方,这里有一个前提,那就是承认人身自由是非常重要的。但在古代中国,普通民众的人身自由基本谈不上。那为什么在近代,我们仍然用中国传统的“徒刑”来翻译西方传来的法律概念呢?

这是由于中国古代的徒刑在强迫罪犯劳役的同时,也含有剥夺自由的成分。所以,在近代西方法律观念传入中国后,人们就用“徒刑”这个词嫁接了西方的观念。虽然名字相同,却承载着完全不同的精神。

从刚才提到的“徒刑”的概念,我们可以看出近代东西方在“自由”这个观念上的分歧。其实这样的分歧在近代中国非常多。正是在这个过程中,中国的刑罚历史走入第三个阶段,刑罚体系开始从“新五刑”向“近现代五刑”转变。

鸦片战争后,清朝统治在内外冲击下摇摇欲坠。清朝残酷的刑罚与西方的刑罚理念严重冲突。因此列强纷纷要求获得领事裁判权,也就是说,外国的国民在清朝国土上犯罪,要按照他们国家的法律进行审理。但这显然践踏了清朝的司法主权,清政府当然很不满意。

1900年八国联军攻陷北京,慈禧太后带着光绪帝逃离都城。随后,列强以放弃领事裁判权为条件,要求清政府修改法律。两年后,清政府开始着手修改刑律,到1911年初,《大清新刑律》颁布。隋唐时期正式形成的“新五刑”由此被近代刑法体系取代。近现代司法体系将刑罚分为主刑和从刑两个系列。主刑有罚金刑、拘役刑、有期徒刑、无期徒刑和死刑。从刑有褫夺公权和没收财产。主刑的五种刑罚也被称为“近现代五刑”。

“近现代五刑”与古代中国的五刑相比有一个本质的不同,就是以“自由刑”为中心。古代五刑是通过凌辱、伤害犯人的身体来达到惩罚的目的。而近现代五刑以限制、剥夺犯人的人身自由为核心。中国的刑罚在这时与国际实现接轨。只不过,对于清王朝来说,这个变革来得太晚了。一年后,清朝就灭亡了。

到这儿,你或许一直都有个疑问,为什么从古至今,中国各个时期的主要刑罚种类都和“五”有密切关系呢?

你有没有发现,刑罚中的“五刑”,和中国的传统的阴阳“五行”读音相同,两者其实是有关系的。在古代,很多事物都会往“阴阳五行”上靠拢,比如山有“五岳”,人体有“五脏”,粮食有“五谷”。所以,统治者为了让人们恐惧刑罚,就对照阴阳五行提出刑罚的“五刑”概念,给法律披上了一层神秘色彩。

久而久之“五刑”这套框架被沿用下来。甚至,除了我们今天提到的“旧五刑”“新五刑”“近现代五刑”,古代中国还有“女犯五刑”,也就是特地针对女性犯人实施的五种刑罚。这套刑罚有个共同点,除了身体折磨,更注重人格上的侮辱。在这里提醒你一下,下面提到的这几个词都比较难写,如果你感兴趣的话,可以看一下文稿。

“女犯五刑”的第一种是刑舂(chōng),意思是将犯罪的妇女刺字、割鼻后押送到官府或军营,强迫她们做晒谷、舂米之类的劳动。

其次是拶(zǎn)刑,也就是俗称的夹手指,这种刑罚我们经常在戏剧中看到。刑具是用绳子穿起来的一组小木棒。刑讯逼供时,行刑者会用刑具夹住妇女手指,用力拉紧绳子,让对方招供。

第三种是杖刑,和男性的杖刑有点不同。南宋以后,社会对女性的压迫变得更加强烈,所以宋明清三代都有一项规定,妇人犯了奸罪,必需“去衣受杖”,除了饱受皮肉之苦,还要遭受精神侮辱。

第四种是赐死,这个情节出现在古代皇宫或官宦人家,包括赐毒酒、赐白绫、赐匕首之类的,要求女性自己处决自己,说白了还是一种羞辱。

最后一种是宫刑,对于发生过不法性关系的女性,会被用木棍敲击腹部,导致她丧失生育能力。在古代,能否生下儿子往往会决定女性的命运,所以,失去生育能力对古代女性来说,相当于判了死刑。

回头来看,从“旧五刑”到“近现代五刑”,这个演变过程漫长而艰难,但有两个趋势体现得非常明显。

第一个趋势是,从刑罚泛滥到刑罚法定。自从成文刑法产生以后,人们一直希望用法律手段对刑罚权加以约束。但古代是“人治社会”,皇帝或法官的一句话就可以改变刑罚的类别和轻重。私下用刑的情况更是数不胜数。这个状况直到20世纪初才逐步改善。这是因为“罪刑法定”原则的确立。“罪刑法定”是指“只有在行为是法律明文规定为犯罪行为的,才能依照法律定罪处罚。否则,不得定罪处罚。”从此以后,刑罚权才真正被限制在法律之下,到今天也不过一百年。

第二个趋势是,从刑罚残忍到刑罚人道。古代的刑罚异常的残酷,仅死刑的方法就有几十种,但无论是汉文帝废除肉刑,还是清末建立近现代五刑制度,刑罚都在沿着更加人道的路径演化。这一过程无比漫长,不乏波折,从汉文帝开始废肉刑,到隋文帝正式确立“新五刑”,共七百多年。从“新五刑”建立到清末“近现代五刑”制度的确立,有一千多年。虽然荆棘遍布,艰辛无比,但人类从野蛮向文明的探索与前进却从未停止。

撰稿、讲述:裴鹏程脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

为什么中国古代“重刑轻民”:①古代的统治阶级人数占比少;②作为习惯法的“礼”起重要作用;③古代重农抑商的国家大政抑制经济活动。

-

从“旧五刑”到“近现代五刑”的演变趋势:①从刑罚泛滥到刑罚法定;②从刑罚残忍到刑罚人道。