《分裂的王国》 裴鹏程解读

《分裂的王国》| 裴鹏程解读

关于作者

丹·琼斯是著名中世纪史学者、畅销书作家。他毕业于剑桥大学,是大卫•斯塔基(David Starkey)的得意门生。「每天听本书」曾解读过他的《金雀花王朝》和《空王冠》。

关于本书

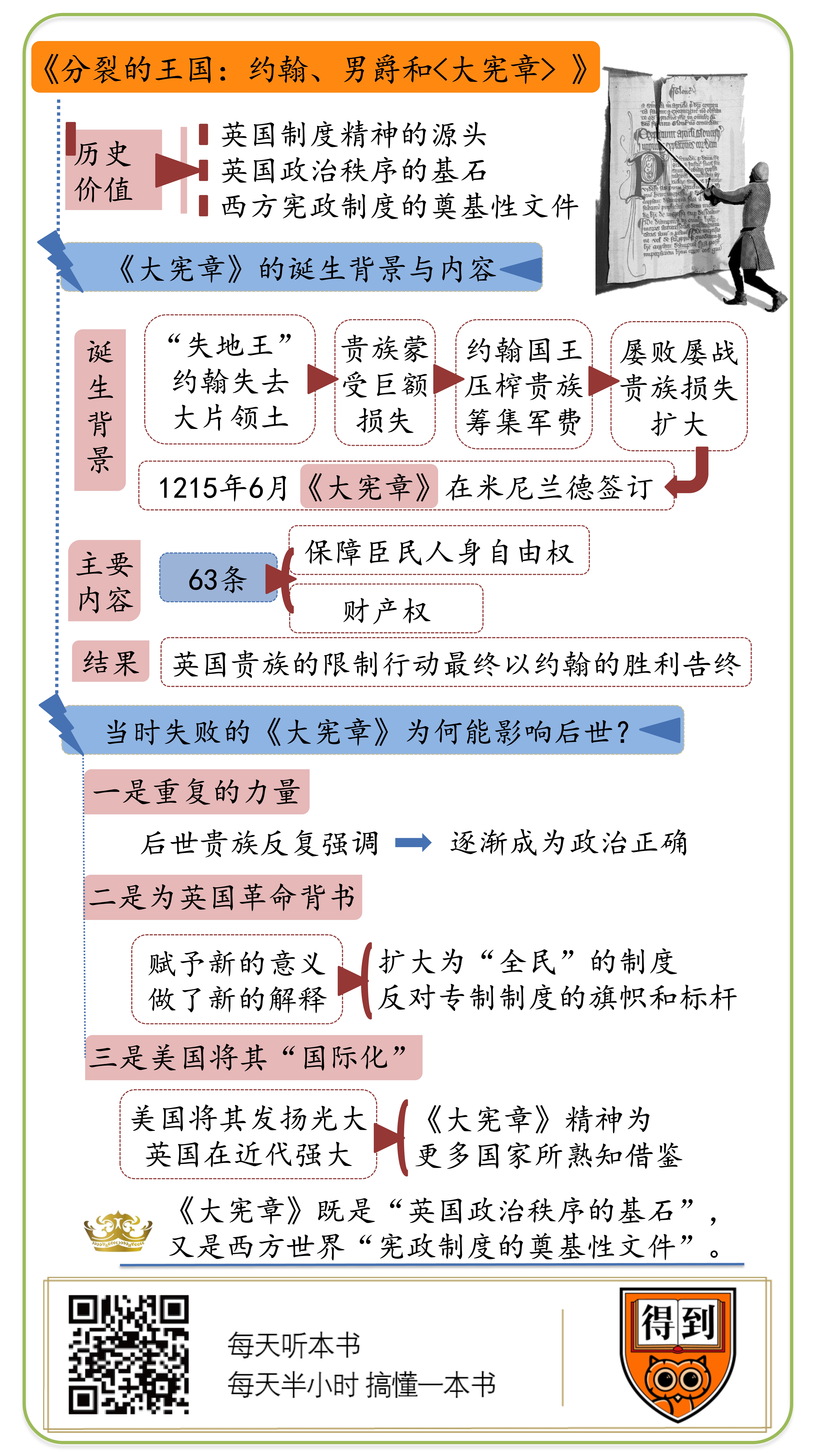

这本书聚焦在《大宪章》签订的1215年,深入探讨,为什么这份临时签订的妥协性文件,竟然对后世产生那么深刻的影响。

核心内容

一、《大宪章》是怎么产生的,它到底讲了些什么内容,能被后世大书特书?

二、这份并不特殊,在当时也没发挥多大作用的文件,是如何做到深刻影响后世的?

你好,欢迎每天听本书。

今天我要为你解读的书是《分裂的王国:约翰、男爵和<大宪章>》。这本书主要介绍了一份文件——《大宪章》,它诞生在八百多年前英国。

为什么要了解一份八百多年前的外国文件呢?

先来问你一个问题,英国为什么能够从一个弹丸小国逆袭成为“日不落帝国”呢?徐弃郁老师在《英国简史》课程中提到,英国能实现逆袭的原因是,它有一样秘密武器,叫“制度精神”,简单说就是英国非常善于利用制度来解决问题。

那这种“制度精神”是从哪儿来的呢?英国制度精神的源头,正是今天要为你介绍的《大宪章》。对于英国人来说,《大宪章》是“英国政治秩序的基石”。对于整个西方世界来说,《大宪章》是 “宪政制度的奠基性文件”。近代西方的三权分立、君主立宪制、内阁制度都可以追溯到它。甚至世界上的第一部宪法,1787年的《美利坚合众国宪法》也和《大宪章》有很深的渊源。宪法中最核心的“保障私有财产”的精神,就源于《大宪章》。

《大宪章》听起来还真是了不起,但你肯定想不到,它其实只是一份临时协议。由于英国国王统治不善,贵族们群起逼宫,国王被迫妥协签署《大宪章》。而且,这份文件在当时并没有产生多大实质性的影响。签约没几个星期,双方就打起来了。

其实,像《大宪章》这类贵族限制国王权力的文件,并不是英国的独创。就在《大宪章》签订后没几年,匈牙利的贵族也逼迫匈牙利国王签署了一份叫《金玺诏书》的文件,主要内容、诉求跟《大宪章》没什么两样。

听起来是不是很矛盾?既然《大宪章》最初并没有什么特别之处,那它为什么对人类文明产生那么深刻的影响呢?

今天要为你的介绍的《分裂的王国》,就是解答这个问题的一本好书。这本书的作者可能你已经很熟悉了,他叫丹·琼斯(Dan Jones),是英国著名的历史学者、畅销书作家。「每天听本书」已经解读过他的《金雀花王朝》和《空王冠》。在今天这本《分裂的王国》里,作者带我们聚焦在1215年,也就是《大宪章》签订这一年,通过了解《大宪章》产生的来龙去脉,为你解答有关英国“制度精神”的许多疑问。

下面,我们分两部分了解一下这份伟大的文件。第一部分,我们谈谈《大宪章》是怎么产生的,它到底讲了些什么内容,能被后世大书特书。第二部分,我们接着了解一下,这份并不特殊,在当时也没发挥多大作用的文件,是如何做到深刻影响后世的?

好,第一部分,让我们回到八百年前的英国,了解一下《大宪章》是怎么来的,它讲了什么内容,为什么能对后世产生那么大的影响。

先来说一个有意思的话题。你有没有注意到,欧洲国王的名字翻来覆去总是那么几个,比如亨利、威廉、路易、理查德、爱德华。由于重名率太高,如果有同名的王室成员加冕为国王,就得在名字后面编个序号,比如,英国有亨利八世,乔治六世,爱德华八世。但是唯独有一个名字,自从用过一次之后,八百多年来再没有一位英国国王用过,这就是我们的主人公,英国国王约翰。很多人说,这是因为约翰王名声太差,没人愿意再用这个晦气的名字。那约翰王到底做了什么事情,后人这么讨厌他呢?

约翰的父亲是英国金雀花王朝的开创者,他在位三十多年里,凭借铁腕统治,打造了一个强大的政府,开启了金雀花家族对英国三百多年的统治。这三百年大致相当于我国的南宋到明朝中期。

约翰的哥哥——理查一世比他们的父亲更有名。理查勇猛善战,被人称作“狮心王”。相传,理查在国外打完仗返回英国途中不慎被俘。他被关进一个住着狮子的牢房里,换别人肯定会被吓死,但理查二话没说,就跟狮子搏斗起来。他不仅打赢了狮子,还把狮子的心脏都给掏了出来。“狮心王”这个响亮的名号,就是这么来的。

由于前两任国王都干得不错,约翰继位的时候,继承了好大一笔家业。法国三分之一的土地都在英格兰名下,约翰不仅是英格兰国王,还是诺曼底公爵、阿基坦公爵、安茹伯爵和爱尔兰之主等等,光听这些头衔,你就知道约翰拿了一手好牌。

不过英国占着法国那么多土地,法国国王肯定不乐意,他想尽各种办法夺回土地。由于约翰的能力远远比不上他的父亲和哥哥,他刚当国王五年,就几乎丢掉了在法国的全部领土。他因此获得一个响亮的名号——“失地王”。同样是流传千古的名号,这个名号跟哥哥理查的“狮心王”比起来,可不怎么好。不过名声好坏到倒还是次要的,麻烦的是,一场严重的统治危机正在逼近他。

中世纪欧洲的基本社会结构是封建制,国王会把王国的土地分给各级贵族直接统治,贵族可以在获封的土地上行使各项权力。贵族要承担的相应义务是向国王宣誓效忠,并对国王进行经济和军事上的支持。

但现在,约翰已经把法国的领地基本上败光了,贵族们蒙受巨额损失,憋了一肚子气。你不要以为,那些在法国没有土地的英国贵族就躲过一劫了。约翰正打算对他们动手。怎么回事呢?

约翰一直都谋划着,来个大翻盘。也就是,他想集结更多兵力重新夺回在法国的领地。约翰在位总共16年,前5年在“败家”,后十多年就一心想着怎么翻盘。但是,打仗就需要有大量军费,军费怎么来呢?当然是要从英国的贵族身上揩油。

英国贵族早已经习惯了“天高皇帝远”,他们在自己的封地上,享受着和国王同样的权力,可以收税,可以开堂审讯,生活富足而自在。但是,约翰王现在却借着筹集军费的机会,想要搜刮压榨他们。

为了收税,约翰真是无所不用其极,他甚至会对那些忠心的贵族狠心下毒手。有这样一个例子,有一位男爵,他一直跟随约翰四处作战。即使在约翰战败后,这位男爵仍然紧随左右。但是,筹钱急红了眼的约翰宣称,这个男爵欠了他的钱,于是下令没收了这位男爵的田产和庄园,并要逮捕他。得知噩耗的男爵仓皇逃往爱尔兰,为了躲避追捕,这位男爵后来又逃到了法兰西。约翰大怒,一气之下将这位男爵的妻子和儿子送入地牢,把他们活活饿死。你看,约翰对忠于自己的贵族都这样,就更别说其他人了。

在约翰的父亲和兄长统治的45年里,政府总共才收过11次税,而在约翰统治的16年间,光是兵役免除税,也就是通过交钱免去当兵义务的税,就收了11次。其实,对于贵族来说,多交一些税,也不是不能接受。如果国王能拿着筹到的这些钱在外面开疆拓土,给贵族争取更多利益还好说。贵族们交税,就当是做投资了。但是现在,大家要把钱交给这样一位屡战屡败,做事没底线的国王,换谁会乐意呢?

1214年夏天,约翰整顿人马向法兰西发兵。为了万无一失,约翰联合了神圣罗马帝国皇帝等多位欧洲贵族,一起对法作战。很不幸,约翰再一次吃了败仗,而且还是惨败。据记载,战场上约翰王一方“战士和战马横七竖八地躺在草地上。被砍断手臂的士兵,伏卧在地上奄奄一息。有一些胃部受到重伤的战马,竟然吐出了自己的内脏。”

约翰再一次失败,这意味着暴力征收的重税再一次打了水漂。英国贵族原本对战争还残存一线希望,但这个结果让他们忍无可忍。1214年年底,怒气冲冲的贵族集结起来,找约翰王理论。为了强调行动的合理性,贵族们搬出了一百多年前英国国王签署的《加冕宪章》,要求约翰遵循“祖训”,适可而止,不要擅自扩张自己的权力。贵族们还威胁,如果约翰执迷不悟,大家将不再效忠于他。约翰见势不妙,一方面假装认真聆听贵族的愤怒控诉,另一方面在不遗余力地装可怜。约翰说,开战的目的也是为了帮大家夺回土地,是为了集体的利益。现在失败了,损失最大的难道不是国王自己嘛。

为了稳定统治,约翰王在积极寻找国外支持,就是响应罗马教皇的号召,参加十字军东征。有了教皇的支持,约翰不仅可以强化自己统治的正当性,还能借这个机会,看看是不是能从国内贵族身上再薅点羊毛。不过,这显然是一招臭棋。

英国国内贵族们炸毛了,国王又要出去打仗,以前吃的亏还不够多嘛?怎么现在又要拉着国内大小贵族出去送人头。

从这一刻起,大部分的英格兰男爵已经认为自己再无后路。他们聚集起来向伦敦进发,要杀杀国王的威风。迫于形势,约翰不得不出面和贵族代表商谈。

1215年6月,谈判在米尼兰德举行。贵族们给国王提出各种意见和建议,你一言我一语,记录在羊皮纸上,约翰王一方就对这些条款进行一一确认。大概十多天后,这份记录的最终版本被整理出来,约翰王和贵族代表分别在上面签了字,这就是《大宪章》(Magna Carta)。

你可别以为,贵族们就会抓住机会狠狠限制国王。我们来看看《大宪章》说了什么?

《大宪章》共有63条,不过最重要的两个要点是保障臣民的人身自由权,以及财产权。例如,条款规定“没有可靠的可以证明的证据,任何市政官员不能对任何人进行法律审判。”“任何自由人,如未经审判,不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放,或加以任何其他伤害。”

你或许会有疑问,面对着约翰这个坏国王,贵族们为什么不直接把他杀了呢?

答案也很简单,杀死暴君并不能解决问题。杀了约翰,还会有下一个暴君。他们的根本目的,是要保障自己的权益,如何能够以最小的代价,保障自己最长久的利益呢,那就是严格限制国王的各项权力,敦促他承担应尽的义务。这套逻辑,贯穿了英国后来的历史。

听到这里,你会不会想,那些有关权利和义务的表达听起来很现代,完全不像是八百多年前的情况。想一下,1215年,南宋还没有灭亡,成吉思汗刚刚攻下金朝的中都,也就是现在的北京。而欧亚大陆的西北角,已经开始主张保障人身自由和私有财产了。

那历史真的是这样吗,我们看看《大宪章》在当时发挥了多大作用。

先不说八百年,《大宪章》签署刚刚四个星期,约翰王就受不了,他写信求教皇挺他。因为之前约翰常常打压英格兰的教会,所以教皇也不喜欢他。但教皇现在最关心的是十字军东征,借这个机会把自己的影响力带到东方。现在呢,约翰王要加入东征队伍,而英国的贵族却在极力反对,用《大宪章》限制国王。所以,教皇当然要给约翰站台,痛斥英国贵族们胆大妄为,要他们立刻收手。

获得了舆论支持,《大宪章》签署不到两个月,约翰就已经在积极备战,准备修理贵族了。英国的贵族们也不得不准备应战,他们甚至写信给法兰西王子,想邀请他来英格兰担任国王,顶替约翰。

你看,《大宪章》签署之后,王国反倒爆发战争了。这一次,约翰王准备很充分,他不仅组织起装备良好的雇佣军,还占据了大量坚固的城堡。贵族们见势,也组织对抗,王国陷入了分裂。罗马教皇看到英国贵族们动手了,就放了个大招,开除反叛贵族的教籍。在那个时代,开除教籍太可怕了,这意味着他们将成为上帝的弃民,任何人都不能和他们往来,给他们接济。换句话说,等待他们的只有死亡。没办法,这些贵族最后只能灰头土脸地跑去跟国王讲和。

英国贵族针对约翰的限制行动,最终还是以约翰的胜利告终。在当时,《大宪章》说到底是一次失败的限制,那为什么它还能在后世产生那么大的影响呢?

接下来,我们就来看看,这部在当时并没有起多大作用的法案,为什么后来拥有那么高的地位?

第一个原因,重复的力量。虽然《大宪章》在当时并没有产生什么作用,但是英国贵族很会玩,只要一有机会,他们就会把《大宪章》拿出来在国王面前确认一下。提醒国王,这可是老祖宗定下来的规矩,你得遵守。

约翰王取胜后没多久就去世了,他的儿子亨利三世在国家动荡中继位。为了暂时稳定局面,亨利三世接受了《大宪章》。后来财政吃紧,亨利三世想要收税,贵族们赶快把《大宪章》拿出来,收税可以,但是要按照《大宪章》规定来,决不能干不利于大家利益的事情。所以,《大宪章》又被确认了一次。这样的情况一直在发生,在亨利三世的任期内,大约每隔5年就会重新确认一次《大宪章》。

那是不是每任国王见到《大宪章》都会服软呢?

这取决于国王的个人能力,以及国王所处的具体环境。亨利三世之后的三位英国国王,都叫爱德华,但他们的表现差别很大。爱德华一世,能征善战,在他任期内,《大宪章》只被确认过一次。随后是爱德华二世,他有干大事的心,却非常窝囊,国内被他搅得一团糟。任期内,贵族常常引用《大宪章》条款批评他。不过,接下来爱德华三世可了不得,他在位半个世纪,对法国发动了战争,给英国贵族带来很多战利品,声望非常高。所以,《大宪章》虽然也被拿出来几次,但形同虚设,总体上并没有限制到国王。三位爱德华之后是理查二世,他肆意打压贵族,最后被贵族联合起来赶下台。你肯定可以想到,贵族一定没少拿《大宪章》批评他。

这些人名你不需要记住,但你一定能感受到,当国王特别强势,或者能给贵族带来好处的时候,《大宪章》的效用就不大。如果国王弱势,或者需要贵族支持的时候,国王就得假模假样地承认《大宪章》,标榜自己遵循祖训,坚决维护贵族利益。一旦情况好转,《大宪章》就会被抛在一边。

那这样《大宪章》能产生多大作用呢?正如一句话所说,“《大宪章》有时会缺席,但从没有被忘记”。打个比方,我们的父母隔三岔五跟我们念叨一句“天冷要穿秋裤”,日子久了,你肯定一到秋天就会把秋裤套上。甚至,你还会把这句话推销出去,告诉更多人“天冷要穿秋裤,要不会得老寒腿”。同理,贵族们不断提《大宪章》也会带来这种效果。后来历任英国国王上任,都会象征性地确认一下《大宪章》。这成为一个必不可少的环节。

重复的力量是很强大的,但如果《大宪章》只是被拿出来反复确认,没有产生出实际作用,它就会变成一个空空的仪式,时代变化了,它就会被人淡忘。但是,后人把《大宪章》看得那么重,肯定有别的原因。

这就要说到第二个原因,这也是《大宪章》的高光时刻——为英国革命背书。

在16世纪的时候,也就是莎士比亚的那个时代。《大宪章》的实际影响力已经很低了。莎士比亚写历史剧《约翰王》的时候,就根本没有提到《大宪章》。你想,约翰王留给后人的,除了自己的坏名声,不就是《大宪章》嘛。现在,这么重要的文件都被莎士比亚忽略了,那就说明,那个时代的人已经不把《大宪章》当回事了。

时间跨越到17世纪,由于伊丽莎白一世没有后人,在她去世后,苏格兰的斯图亚特家族继承了英格兰王位。英格兰走入新的历史阶段,斯图亚特王朝时代。由于政治传统不同,这个王朝的国王一开始就和英国议会闹矛盾。国王主张“君权神授”,大肆收税,认为自己的权力是上帝给的,议会无权干涉。英格兰数百年的协商传统突然被打破了,国王和贵族之间爆发了越来越严重的冲突。

17世纪,大概对应我国明末清初。当时的英国社会中,还有一个大的背景。除了有国王、贵族、平民,还发展出一个新的阶层,商人阶级。他们通过买卖土地,圈地养羊,发展纺织业等方法,逐渐壮大,进入了议会。

现在国王征税,除了找贵族的麻烦,更主要的是磨刀霍霍,砍向那些有钱但没有地位的商人。所以,国王得罪的不只是贵族,还有更多的普通人。

大家的利益受损,应该找什么理由向国王抗议呢?在这种情况下,《大宪章》就被重新搬出来。不仅被搬出来,而且还赋予了新的意义,做了新的解释。

例如,当初《大宪章》规定,国王不能剥夺贵族、教会和市民的财产。现在对象扩大,变成了不准国王随意剥夺任何国民的财产。“即使最穷的人,在他的小屋里也能够对抗国王的权威。风能进,雨能进,但是国王不能进。”同样,国王也不能随意逮捕和关押任何人。假如国王违背这些诺言,贵族可以拿起武器反抗他。到17世纪,这个条款被解释为,全体英国人都能拿起武器反抗暴君。反抗专制王权,到这时变成全体国民的事业。这样,议会就为他们反抗国王找到了历史的依据,他们甚至把英国国王送上了断头台。在这个过程中,《大宪章》被赋予了时代精神,变成“全民”的东西,成为反对专制制度的旗帜和标杆。

英国“光荣革命”后,议会通过了《权利法案》。《大宪章》里面那些被重新解释过的原则被固定下来,为建立“君主立宪制”,也就是国王统而不治的政治模式,提供了历史依据。《大宪章》逐渐成为英国国民心中的一个精神符号。

不过,到目前为止,《大宪章》还只是英国人自己的东西。我们前面说,《大宪章》被认为是西方政治文明的源泉。那是什么,让《大宪章》从英国的国家财产,变成欧洲的共同财富呢?

这就要说到塑造《大宪章》地位的第三个原因,美国人把《大宪章》发扬光大,使它“国际化”。

前面提到,英国革命期间,议会重新解释《大宪章》,为他们反对国王找到了舆论武器。这震惊了整个欧洲,也震惊了大洋彼岸的英国北美殖民地。

17世纪初,英国人在北美大陆建了第一块殖民地——弗吉尼亚。皇家特许状规定,殖民地可以自行制定法律,只要法律符合英国的法律体系就可以。《大宪章》中的条文成为殖民地法律的一部分。后来,其他殖民地在立法的时候,也都参考了《大宪章》。所以,美国形成之初,《大宪章》就是它法律文化的一部分。

到北美殖民地独立的时候,殖民地人民又把《大宪章》的原则用在了反抗英国统治的过程中。例如,《大宪章》规定,英国王室不能随意征税,所以马萨诸塞殖民者就利用这个条款反对英国对殖民地的征税行为。他们说,“印花税违背了《大宪章》以及英国人的自然权利”。起义前夕,马萨诸塞州甚至印制了一种特殊的印章来表达反抗,印章上,一个民兵一手拿着剑,一手拿着《大宪章》,象征着对自由的捍卫。

美国独立后,《大宪章》成为这个新国家的立法基础。比如,美国宪法第五修正案规定“任何人不经正当法律程序,不得被剥夺生命、自由或财产”,这句话就是从《大宪章》中直接引用的。

美国人甚至认为他们要比英国人更珍视《大宪章》,根据记录,美国联邦最高法院在1819年第一次引用了《大宪章》,截止到1991年,美国联邦法院、州法院引用《大宪章》超过900次。正如美国最高法院大法官安东尼·斯卡利亚所说的,“《大宪章》每天都与我们同在”。

美国人可不只是说说,为了表达自己对于《大宪章》的情感,1957年美国律师协会在《大宪章》签署地旧址,修建了一座纪念亭。这个图片你可以在文稿中,或者是听书的封面看到。

除了美国人的推动,伴随着大英帝国在世界的扩张,《大宪章》的影响力也在进一步扩大。从欧洲到北美,再到非洲、澳大利亚和印度,《大宪章》成为一种精神符号,在不同地域都留下了自己的烙印。例如,印度独立时,英国宪法专家帮助印度制定宪法,《大宪章》就被当作了立法的基础之一。另外,1964年,曼德拉在他的庭审现场发表演讲时,也引用《大宪章》抨击南非的当权者。

回过头来,再来看一下《大宪章》的诞生与发展过程。

贵族为了维护自己的利益,与约翰王签订了城下之约,意图限制国王的权力。但《大宪章》在诞生之初,并没有发挥多大实际作用。由于后世贵族反复强调《大宪章》的意义,《大宪章》逐渐成为一种政治正确,无论国王是否信服《大宪章》,都得对它表示尊重。到17世纪英国革命期间,《大宪章》被重新搬出来,作为“祖宗之法”,成为对抗暴君的武器。从此,《大宪章》成为自由的标杆。随着美国人把《大宪章》发扬光大,以及英国在近代的强大,《大宪章》的精神也为更多国家所熟知和借鉴。

撰稿、讲述:裴鹏程脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.英国能实现逆袭的原因是,它有一样秘密武器,叫“制度精神”,简单说就是英国非常善于利用制度来解决问题。

2.英国“光荣革命”后,议会通过了《权利法案》。《大宪章》里面那些被重新解释过的原则被固定下来,为建立“君主立宪制”,也就是国王统而不治的政治模式,提供了历史依据。《大宪章》逐渐成为英国国民心中的一个精神符号。