《决战》 潘旭解读

《决战》| 潘旭解读

关于作者

金冲及,是中共党史和中国近现代史专家,原中国史学会会长。曾经担任过中共中央文献研究室的常务副主任,担任过《毛泽东传》《周恩来传》《刘少奇传》《朱德传》《陈云传》的主编。

关于本书

在这本书中,金冲及搜集查阅了大量的国共两党史实资料,历史资料和当代考证资料,抽丝剥茧,层层推进,回答了在军事力量悬殊的情况下,中国共产党是如何一步步扭转劣势取得胜利的。

核心内容

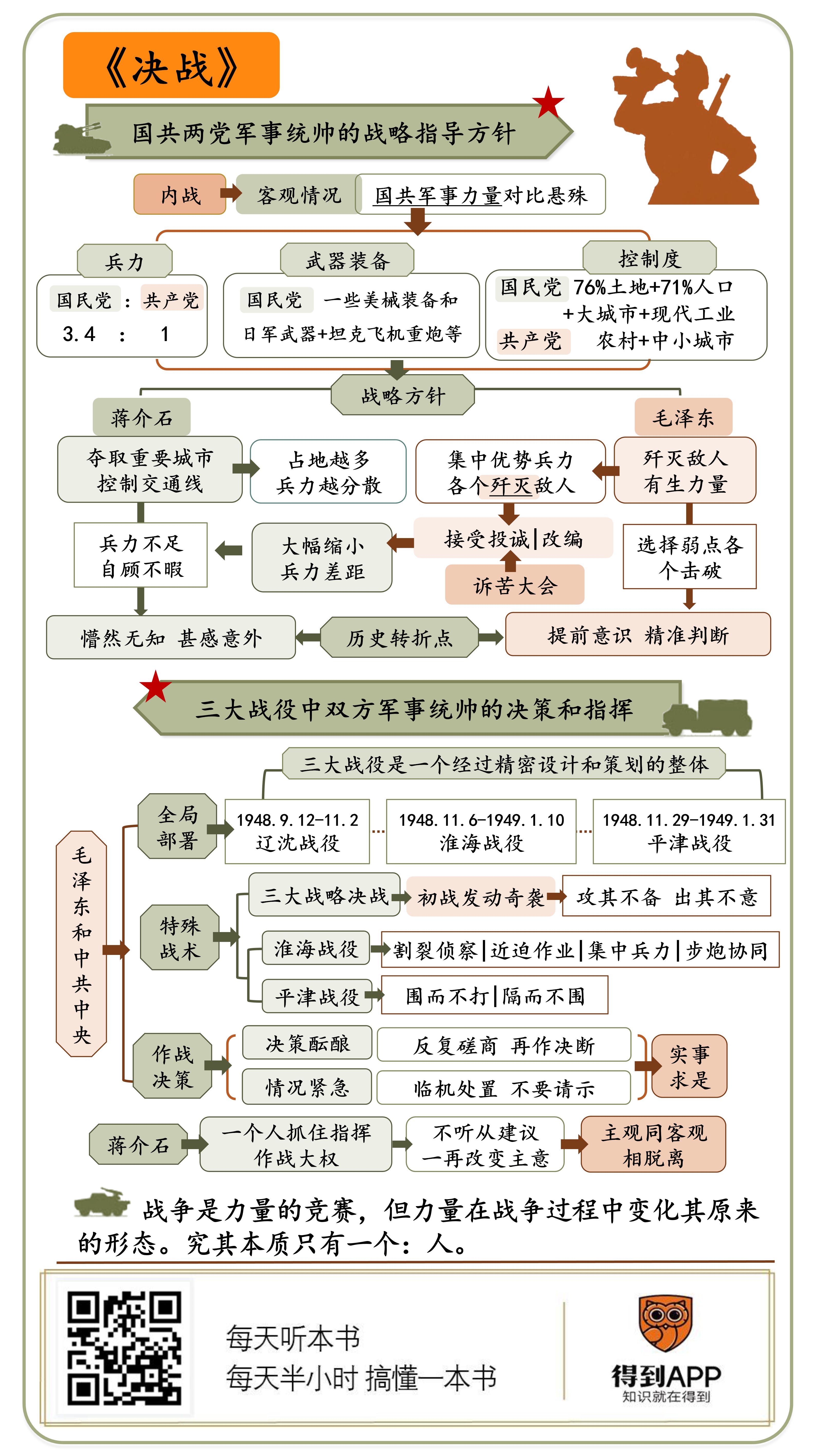

一、在解放战争中,国共两党军事统帅的战略指导方针有什么不同?这些战略又是如何影响战局的?

二、在三大战役中,双方军事统帅是如何决策和指挥的?能给我们带来什么启发呢?

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《决战》。

这本书主要讲的是,决定中国命运的战役——解放战争中的三大战役。这是真正的战略决战,双方主力投入会战,规模空前。

我们都知道,解放战争国共两党力量悬殊。比如战争初期国民党军的兵力是共产党的3.4倍,装备有坦克、重炮和飞机,背后还有美国的军事援助,这些条件都是共产党军所不具备的。那么中国共产党为什么可以克服重重困难战胜国民党呢?很多人给出了答案,但在这本书中,作者有一个全新的视角。他站在双方战略决策的高度,分析了每个关键决策及其产生的背景和影响。

为此,作者还打了一个形象的比方。他说:看人下棋,一定要同时看双方分别如何布局,如何下子。棋局中变化多端,充满着未知数和变数,还要看一方走出什么别人原来没有料到的一着棋时,另一方又是如何应对的,应对得是对还是错。这样才能看懂这局棋。如果眼睛只盯着看一方的布局和下子而不看对方,那就根本无法看懂这局棋,甚至也无法真正看懂你所关注的那一方为什么胜利或为什么失败。

这个视角用来分析解放战争中的这三大战役,尤为关键。可以说,这本书不光是在探讨战争本身,而是带我们回到历史的现场,让我们切身感受到战争一步步的发展,身临其境。

这本书的作者是金冲及。他是中共党史和中国近现代史专家,原中国史学会会长。金冲及在史学界很权威,人们习惯称他为“金老”。有一个采访是这么形容金老的:历史像一个沙漏,金冲及是细数每一粒沙,并能够披沙拣金的人。

在《决战》这本书中,金老搜集查阅了大量的国共两党史实资料,历史资料和当代考证资料,抽丝剥茧,层层推进,回答了在军事力量悬殊的情况下,中国共产党是如何一步步扭转劣势取得胜利。

所以说,这本书视角新颖、作者权威、史料详实,值得研究。下面我就分两部分为你解读这本书。

第一部分,我们先来说说,在解放战争中,国共两党军事统帅的战略指导方针有什么不同?这些战略又是如何影响战局的?

第二部分,我们再把镜头转向具体的战争细节,看看在实践过程中,双方军事统帅是如何决策和指挥的?能给我们带来什么启发呢?

我们知道,战略决战的胜败不能单纯从军事这一个角度来考察,它通常有深刻的社会原因,同政治、经济、思想、文化等诸多因素交织在一起,特别是由人心向背这个根本因素所支配。不过,如果我们跟着金老的讲述,回到真实的历史情境中就会发现,军事统帅的主观指挥是否正确,无疑也起着极为重要的作用。

毛泽东曾经说过这样一段话:“我要优势和主动,敌人也要这个,从这点上看,战争就是两军指挥员以军力财力等项物质基础作地盘,互争优势和主动的主观能力的竞赛。竞赛结果,有胜有败,除了客观物质条件的比较外,胜者必由于主观指挥的正确,败者必由于主观指挥的错误。”

在整个解放战争时期,双方军事统帅指导作战的战略方针根本不同。蒋介石以夺取地盘为主要目标,力图先夺取重要城市,进而控制交通线。而毛泽东则以歼灭敌人有生力量为主要目标。简而言之:蒋介石要地,而毛泽东要人。

金老在书中指出:“这两种截然不同的战略指导方针,根植于双方代表的不同社会力量,几乎贯穿在解放战争的全过程中,在相当程度上决定了战争的结局。”

下面我们就回到历史现场,看看国共两党军事统帅是如何应对辽沈、淮海、平津这三大战略决战的。

时间回到1945年8月,全国民众都沉浸在抗日战争胜利的喜悦中,渴望能开始国家的和平建设。而蒋介石心里却急着另一件事,那就是立刻发动全面内战,消灭中国共产党。

要知道,这个决定在当时的大背景下是有悖人心的。正所谓“得人心者才能得天下”,那么蒋介石为什么还有这样底气能够赢得内战的胜利呢?

其实他有这样的信心,是有客观依据的。那时候,双方军事力量的对比确实悬殊。我们前面说了,首先,是兵力优势。抗战一胜利,国民党的军事力量达到了四百三十万人,而共产党军只有一百二十七万人。双方兵力的对比是3.4:1。

其次是武器装备,双方差距更大。国民党军队约有四分之一为美械或半美械装备部队,又在受降中接收了侵华日军一百多万人的武器,拥有共产党军队所没有的坦克、重炮、飞机和海军舰艇等。

再者,国民党还控制着全国76%的土地和71%的人口,控制着几乎所有的大城市和主要交通线,控制着几乎全部的现代工业。而中国共产党控制的主要是农村和一些中小城市。

所以,在蒋介石看来,优势显然全在国民党方面。

于是,他安排自己的几个部下分别拟定剿共计划。书中提到,时任陆军总司令何应钦,认为可以用两年的时间来一步步消灭共产党。而另一边陆军一级上将陈诚则提出,只需六个月就可以消灭共产党的计划。这样一来,蒋介石便采纳了陈诚的计划,免去何应钦的参谋总长职务,改由陈诚继任。

至于到底怎么个打法,蒋介石也提前做了充足的准备。他认为,要以现代化工业为基础打赢内战。共产党军队跑得再快也赶不上火车汽车,无论靠什么山川险阻也经不起飞机的轰炸。因此他主张,对付共产党军队要从“夺取重要城市和控制交通线”下手。

1947年5月蒋介石在做报告的时候强调,现代作战最紧要的莫过于交通,而控制交通就先要能控制城市,因为城市不仅是经济政治文化的中心,一切人才物资集中之所,而且在地理形势上,一定是水陆交通的要点。国民党占领重要城市之后,四面延伸,就可以控制所有的交通线。那么即使共产党军队有广大的正面,也会被国民党分割、截断,陷于被动挨打的地位。

对于这个战略指导方针,蒋介石充满信心。随后,在解放战争初期,他倚仗自己的兵力优势,打通了一些交通线,夺取了解放区许多重要城市。尤其是先后占领了苏皖边区的首府江苏淮阴、山东根据地的首府临沂,以及延安。这一系列军事成果都让他兴奋不已。蒋介石认为,这是国民党取得的巨大胜利,一再地在很多场合夸耀这种胜利。

但是,你注意啊,同样一盘棋,在毛泽东看来,局势却恰恰相反。

为什么这么说呢?毛泽东从一开始就想得很清楚,他的战略目标不是地,而是人。具体来说就是,不以保守或夺取城市和地方为主要目标,而以歼灭敌人有生力量为主要目标。毛泽东认为双方有生力量对比的消长,才是决定战争胜负的关键。

全面内战爆发后,中共中央一直密切地注视着战局的发展,细心观察国民党军队的长处和弱点,从我军作战成功或受挫的实践中,总结能够克敌制胜的有效办法。

1946年7月20日,毛泽东向党内作出指示,明确提出:“战胜蒋介石的作战方法,一般的是运动战。因此,若干地方,若干城市的暂时放弃,不但是不可避免的,而且是必要的。暂时放弃若干地方若干城市,是为了取得最后胜利,否则就不能取得最后胜利。此点,应使全党和全解放区人民都能明白,都有精神准备。”

可是,说放弃就放弃哪有那么容易。撤离一些重要解放区,客观情况下确实带来了不少困难。比如根据地缩小或被分割,使部队打运动战的回旋余地减少,如果不慎,还可能因孤立缺援而被各个击破。再比如,后方供应基地遭到破坏,部队的弹药和粮食的补给常常会遇到困难。

还有一些重要城市的放弃,也容易使士气和民众心理多少受到影响。解放区的干部和官兵大多是本地人,看到家乡受到蹂躏,难免会出现某些思想混乱以至埋怨情绪。尤其是在1947年3月19日,毛泽东决定不和敌人硬拼,断然撤出延安的时候,相当多的干部心里想不通,感情过不去,好像撤离了延安就不得了了,什么都完了似的。

撤出前,毛泽东对部分领导说,“我军打仗,不在一城一地的得失,而在于消灭敌人的有生力量。存人失地,人地皆存;存地失人,人地皆失。”就是说,有了人之后就算目前没有地盘,以后也会有。但如果光想着要地盘失去了人,那恐怕地盘和人都要保不住了。毛泽东紧接着又说:“敌人进延安是握着拳头的,他到了延安,就要把指头伸开,这样就便于我们一个一个地切掉它。”

这番话深刻体现了毛泽东在极端困难的条件下,拥有“壮士断腕”的魄力以及他对战争形势清晰的判断。要知道,蒋介石占地越多,兵力越分散,背上的包袱越重。这样一来,正便于共产党军选择弱点,各个击破,一步一步地削弱并消灭国民党军的有生力量。

毛泽东和中共中央一致认为,付出地盘的代价,必将换得战略上的主动,一步一步地改变敌我形势,为下一步取得更大的胜利创造条件。事实证明:这样做是完全正确的,也是完全值得的。

解放战争爆发后的三个月内,共产党军队就以放弃几十个中小城市为代价,歼灭了国民党正规军二十五个旅,还使他们差不多半数的兵力从进攻部队转变为防备部队。这就是毛泽东说的,敌人从握着拳头出击,变成伸开的手指,便于我们一个个切掉它。

1947年2月,国民党以重兵进攻山东解放区首府临沂时,共产党军队主动撤出临沂,悄悄地隐蔽北上,一举包围了从胶济铁路孤军南下的国民党军,三天内共歼灭五万六千多人。这个战况气得国民党司令官王耀武直接说:“五万多人,不知不觉在三天就被消灭光了。老子就是放五万头猪在那里,叫共产党军抓,三天也抓不光呀”。

到了1947年6月,共产党军歼灭国民党军共一百一十二万人。国民党军到处感到兵力不足,难以应付目前的局势了。

实际上,关于人的这笔账,毛泽东分析得很透彻。解放战争初期,他就在战略方针中指出,我军采取“集中优势兵力,各个歼灭敌人”的战法,能够取得的效果是:一能全歼;二能速决。毛泽东说的“全歼”,不是指的全部杀死,而是指把敌人的人转化为自己的人,接受投诚、改编也算歼灭。

毛泽东认为,全歼,一是在士气上,可以振奋人心,二是在人数上,不仅能够最有效地打击敌军,使敌军被歼一团少一团,被歼一旅少一旅,同时也意味着可以把敌军的有生力量转化成我军的有生力量。这样一来,双方兵力上的差距也能够被大幅度的缩小。

不过,问题是要采取什么样的措施,才能让成千上万的国民党兵愿意成为解放军呢?最后这都是要上战场真枪实弹打仗的。

为此,中共中央经过认真的研究总结,开展了一场“新式整军运动”。其中,最重要的内容就是开“诉苦大会”。

人的问题还是要回到人心上来解决。很多被俘虏的原国民党士兵和解放军一样,出身于贫苦农民家庭。不少人还是被“抓壮丁”抓到国民党军队里的。因此开诉苦大会的目的,不光是让这些兵倾诉自己内心的苦,还要追究苦根,苦从何来。这样在思想上,才能真正转过头来,同人民解放军一起战斗。

曾经有一位美国学者评价“诉苦大会”这种方法时说,这是“世界上任何一支军队都没有过的政治手段”。他认为,这样的集体诉苦比指挥员或是政委的任何说话都更有感染力。经过诉苦教育后,约有一半国民党俘虏兵加入解放军,双方兵力差距大幅度缩小。

实际上,国共双方军事有生力量的消长是一点点积累,逐步显现出来的,最初很少有人意识到。1947年年底,毛泽东意识到战争情况已经发生了根本的变化。他在中共中央召开的十二月会议上报告一开始便说:“中国人民的革命战争,现在已经达到了一个转折点。”他解释道:“这是蒋介石的二十年反革命统治由发展到消灭的转折点。二十年来没有解决的力量对比的优势问题,今天解决了。”

可见,这是毛泽东对中国历史发展进程的大判断,是对双方力量对比变化作出的大判断。尽管那时,国内局势中仍有许多不明朗和不确定的因素,但他看清这个历史转折点已经到来。

而此时蒋介石这边,仍忙于应付一个一个地区的战况,他依然抱着自己根深蒂固的观念,把大城市看得很重,不能对战争局势进行全局性的准确分析,更谈不上能洞见它未来发展的趋势。尽管国民党军队在各个战场都深感兵力不足,自顾不暇,但蒋介石仍然对实际情况懵然无知,甚至在得知消息后甚感意外。

双方军事统帅的战略思想形成了鲜明的对比。

1948年6月底,国民党总兵力已下降到三百六十五万人,能部署在第一线的正规军只有一百七十四万人。而人民解放军的总兵力已从战争初期的一百二十多万人发展到二百八十多万人,战争的主动权已经完全掌握在了人民解放军的手中,大决战的时机已经成熟。

接下来,我们就把镜头转向具体的战争细节,看看在实践过程中,双方军事统帅又是如何决策和指挥的?能给我们带来什么启发呢?

首先要明确的一点是,三大战略决战并不是分散的、孤立的、各自进行的战役,而是一个经过精密设计和策划,一环扣一环,相互照应的完整部署。我们通过梳理三大战役的时间线其实就能看出来。1948年11月2日,辽沈战役结束,仅仅隔了四天,11月6日人民解放军就发动了规模最大的淮海战役,紧接着11月29日,平津战役正式打响。

可见,毛泽东和中共中央能够作出一系列紧密衔接的军事部署,是经过深思熟虑和通盘考虑的。但是,熟悉兵法的人肯定知道:兵者,诡道也,攻其不备,出其不意。面对变化多端的战争形势,只有全局部署是远远不够的。

在具体的战役过程中,军事统帅还需要根据具体的战场情况随机应变。要能够灵活地针对各种突发情况,清醒地作出正确的判断。而这点在毛泽东的作战战术上体现得尤为突出。

比如,在三大战略决战中,人民解放军发起初战几乎都采取了奇袭的战术。奇怪的奇,袭击的袭。先从对方没有注意到的要地突然发动强有力的攻击,在它的防御链上打开一个大的缺口,使对方在部署和心理上都陷于异常慌乱的地步,再一步一步扩大战果,直到取得全局的胜利。不过当时,国共双方都在秘密地进行情报工作。如果想做到奇袭,还有两个重要的前提条件:一是要迅速,二是要保密。

拿辽沈战役来说,锦州的重要战略地位不言而喻。我们打开地图就会发现,长春、沈阳、锦州三个城市从北到南依次排开。解放军一旦占领锦州,就相当于关上了东北国民党军队从陆路交通撤向华北的大门,长春和沈阳就会变成两座孤岛。

蒋介石也曾几次考虑过将沈阳、长春的军队先撤至锦州,但可能相比于锦州,他还是更看重沈阳和长春这些更大的城市,一直犹豫不决。再加上当时东北解放军的主力和后方根据地都在今天的长春地区,又采取了一些假动作,这使蒋介石误以为解放军会将进攻重点指向长春。不过出乎意料的是,东北解放军主力却隐蔽地从长春地区远途奔袭锦州地区,以突然行动包围了锦州北部的义县,并切断了锦州同关内的陆路交通。蒋介石这才如梦初醒,慌忙地调整部署,陷入一片混乱。最终,辽沈战役历时五十二天,人民解放军以伤亡六万九千多人的代价,歼灭国民党军四十七万两千人,使东北全境获得解放。

我们再来看淮海战役,国民党军原先判断解放军会从西面攻打徐州,再加上解放军这边又用假动作,分别派了几个纵队从西北和南面威胁徐州,增强了对方这种错觉。因此国民党军分别将李弥兵团和孙元良兵团西调和北调,集中在徐州周围。但是出乎意料是,华东野战军立刻乘虚而入,把淮海战役的第一拳打在了徐州东侧的黄百韬兵团上,攻其不备,出其不意。

除了奇袭这种战术之外,毛泽东还擅长根据战场上复杂多变的情况,因地制宜地提出各种特殊的作战方法。

比如淮海战役的第二阶段中,人民解放军在安徽淮北双堆集这个地方,对国民党主力黄维兵团形成合围后,久攻不下。双堆集一带地势平坦开阔,黄维兵团在火力上有很大优势。他们构筑的环形工事,以坦克、火炮、轻重机枪布成层层火力网,使解放军难以将它分割歼灭,他们自称这是“硬核桃战术”。

而解放军从运动战转到阵地攻坚战,由于部队兵员、装备未得到适当补充,伤亡惨重,战斗进展缓慢。针对这种情况,毛泽东立即提出解决方案,他在电报中指出:对于战斗力顽强之敌,依靠急袭手段是不能歼灭的。必须采取割裂、侦察、近迫作业、集中兵力火力和步炮协同诸项手段,才能歼灭。

这些战术实实在在地起到了效果。据国民党军第十八军军长杨伯涛后来回忆说,在巨大火力威胁下,解放军一直在不断地挖沟壕前进。他们挖的一道道交通壕,如长龙似的直伸向国民党军阵地边缘,形成了无数绳索,紧紧束缚住了黄维兵团。电影《大决战》中也还原了这个壮观的场面,非常震撼,如果感兴趣的话也推荐你去看一看。最终,淮海战役历时六十六天,人民解放军在兵力和装备都处在弱势的情况下,战胜了国民党军重兵集团。

再比如,在平津战役中,解放军面临一个巨大的挑战是,一方面既要防止华北国民党军队迅速南撤,从海上逃跑,必须马上采取行动。另一方面,又要稳住对方,因为东北野战军后续的大部队尚未到达,全歼华北国民党军的兵力仍然不足。

这是一个两难的,需要有高度智慧来处理的时刻。面对如此微妙而又十分敏感的局势,毛泽东大胆地设计出一种“围而不打”或“隔而不围”的作战打法。“围而不打”比较好理解,指的就是只做战役包围而不进行攻打,目的是将国民党傅作义集团主力牵制在华北战场。“隔而不围”就比较有意思了,指的是隔断诸敌联系,只作战略包围,而不作战役包围。目的是要阻断天津、北平等一线傅作义各部的联系,使傅作义难以统一指挥几十万大军。不仅便于人民解放军各个击破,也有利于孤立各据点的国民党军之后,能够策动部分国民党军起义。最终,持续六十四天的平津战役,在毛泽东和中共中央军委领导下,以军事打击和一些政治措施,将人员伤亡降到最低,取得了完全胜利。

金老在书中感叹:毛泽东根据实际情况作出的富有创见性的作战方法,可以说在战争史中都是十分罕见的。

另外,不局限于作战方法,在作战决策方面,毛泽东也体现出了民主且富有建设性的大将风度。

要知道,在军事领域内,军情本来是异常紧迫的,但在决策酝酿阶段,毛泽东总是同前方将领反复磋商,听取他们的意见,然后再作出决断。在情况紧急之时,又给予前方将领充分的信任,一切由他们“临机处置,不要请示”。

而这在蒋介石的作战决策中,几乎是没有过的。蒋介石一个人紧紧抓住了国民党军的所有指挥作战大权,所有决策都要由他来做决断。但他又经常在对战场情况不了解的情况下,不听从将领的建议,一再地改变主意。

到了关键时刻,又要求将领必须按自己的命令行事,一旦出错只会怪部下无能或没有执行他的指示,这也导致第一线将领无所适从或虽有不同意见也不敢提出,只能硬着头皮照办。国民党高级将领杜聿明在淮海战役的最后阶段,再次接到蒋介石临时变卦的决定后,无奈地叹息道:“江山是他的,军队是他的,那就由他去吧。”

金老指出,如果要用一句话来概括蒋介石在作战指挥中的问题,最关键的就在于:主观同客观相脱离。他不全盘而细心地研究实际情况,不认真听取第一线将领的意见,一味凭自己的主观愿望和主观意志办事。在多次会议或前线指挥上,又多是空话,没有具体的作战方法。到最后军事实力每况愈下,只能慨叹“此事殊出意外,恳求上帝默佑”。

而如果回顾毛泽东在三大战略决战中对全局的作战指导,给人印象最深刻的就是,四个字,实事求是。

金老在这本书中说,读毛泽东为中共中央军委起草的那些电报和他的其他言论,你会发现都是实实在在地在分析战场的实际情况。既要知己,又要知彼,既要看到有利因素,也要看到不利因素,既要看清局部,又要放眼全局,经过反复衡量利弊得失后作出判断,紧紧抓住作战时机和能够用来打开新局面的主要环节,确定行动决心。

但如果情况发生原来没有预料到的新的变化,或者听到来自第一线将领提出的确实符合实际情况的建议,又不固执原有看法,能够及时作出必要的调整。

如果也要用一句话来概括的话,那就是努力使主观适应并符合客观实际。这才是能够取得成功的秘诀所在。

好,这本金冲及老先生写的书《决战》,我们今天就先说到这。读这本书的过程中,我一直在思考:为什么毛泽东本来不是一个军人,却能够战胜军人出身的蒋介石,成长为一个出色的军事统帅呢?就连他自己也曾说过:“我是一个知识分子,当一个小学教员,也没有学过军事。”

好在,读到这本书最后的综述部分,我找到了答案。毛泽东的办法是“从战争中学习战争”。这里有两层意思:一是要投身到战争实践中去,否则就谈不上从战争中学习战争;二是要在战争实践中用心去想,不断总结实践中成功的经验和失败的教训,用来校正自己的认识和行动,并且把战争中遇到的重要问题提到较高的原则上去思索和解决,这就是研究战略问题。

这本书的内容非常丰富,罗胖还专门围绕这本书做过一期「启发俱乐部」,强烈推荐你去看一看。

最后,还想和你聊聊,七十多年的光阴荏苒,这本书对于今天的我们来说,到底能够获得什么启发呢?要知道,战争是一个极其复杂的过程,每一个决策背后动辄是成千上万的性命。在危急关头,你身处其中,面对几十个方案,实际上是很难下判断的。正如毛泽东所说:“战争是力量的竞赛,但力量在战争过程中变化其原来的形态。”这种形态可以是地盘,可以是交通线,也可以是装备,各式各样非常复杂。

但毛泽东抓住了关键,只有一个字:人。在一片迷雾中,不要光看力量,还要看什么正在生长,毛泽东看到的正是人的增长。能够抓住主要矛盾,抓住关键问题,对于一场战争胜败来说,是至关重要的。放在我们的学习工作中,这个道理也同样适用。

好,以上就是这本书的精华内容,点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击“红包分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。这本书的全版电子书已经附在文稿末尾,欢迎你去读一读。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿:潘旭转述:徐惟杰脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

双方军事统帅指导作战的战略方针根本不同,相当程度上决定了战争的结局。

-

在军事力量悬殊的情况下,蒋介石以夺取地盘为主要目标,而毛泽东则以歼灭敌人有生力量为主要目标。

-

实事求是,努力使主观适应并符合客观实际,才是能够取得成功的秘诀所在。

-

战争是力量的竞赛,但力量在战争过程中变化其原来的形态,究其本质只有一个:人。