《写给大家的西方美术史》 张凯解读

《写给大家的西方美术史》| 张凯解读

关于作者

蒋勋,台湾知名画家、诗人与作家。福建长乐人,生于古都西安,成长于台湾。台北中国文化大学史学系、艺术研究所毕业,现任《联合文学》社社长。

关于本书

这是一本西方美术史,它将以时间为纬线,以各个艺术流派的艺术家及其代表作品为经线,为你重现西方美术史的发展之路。

核心内容

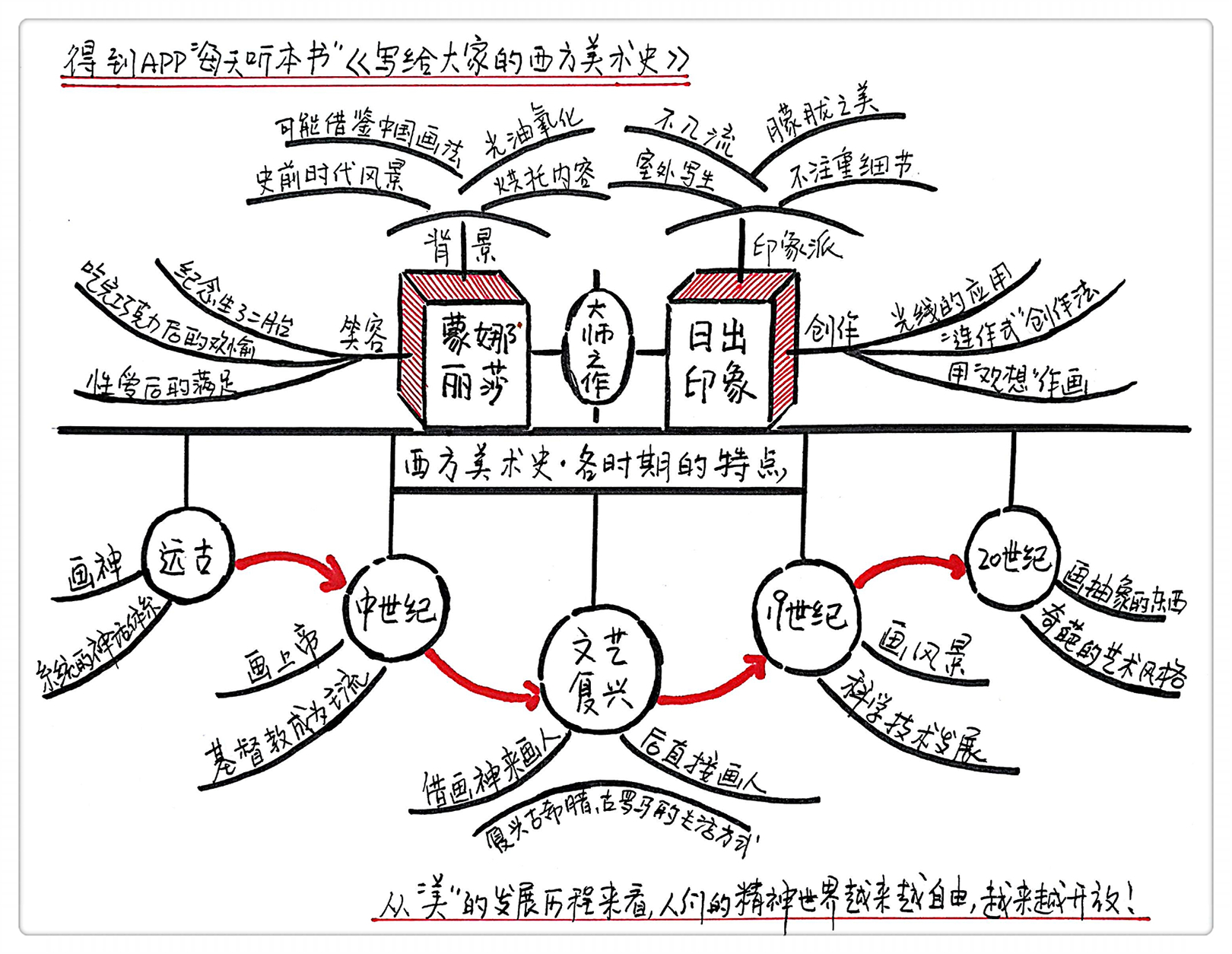

这本书分为两个部分。第一部分,我们先了解下西方美术史的发展规律和各个时期的主要特点;第二部分我们将聚焦两幅著名画作,分别是达·芬奇的《蒙娜丽莎》和莫奈的《日出·印象》。

你好,欢迎每天听本书。今天要说的这本书叫做《写给大家的西方美术史》,是一本关于西方美术史的科普书。这本书一共334页,我会用大概25分钟的时间说说这本书中的精髓,来系统的梳理一遍西方美术史的发展规律和特点。

说到西方美术史,它给人的第一印象总是乱糟糟的一团,你看,那么多的风格,什么巴洛克风格、洛可可风格、现代艺术风格。那么多主义,什么古典主义、浪漫主义、现实主义,那么多流派,什么印象派、野兽派、学院派。这些词混到一块就总会给人西方美术很难很高大上的样子,加上那些大师们的画作动不动就卖好几个亿,这些价格又给这些画套上了光环,这样一来就会觉的,普通人不能理解和看不懂,就是因为艺术修养低。

其实西方美术没大家想的那么深奥,看个画跟什么艺术修养也没关系。所有的艺术归根结底都是来源于生活,艺术风格的变化归根结底就是对人们生活方式变化的反映,只要抓住这一点,你就不容易被那些喜欢讲历史学,喜欢讲风格学的老教授给忽悠了,你也不会觉的欣赏一副画还需要多么深厚的艺术修养,你会突然发现看画其实是一件非常有乐趣的事情。

以前我们看画总是会把目光盯在画的内容上,总喜欢和画的内容和手法死磕,比如研究画家那些神乎其技的笔法,研究她们怎么用料,怎么用光。其实看画的秘诀不是关注这些,你想,画布就那么大,颜料就那么多,手法就那么几种,再变能变到哪去呢?再说,研究那些技法也是画家这个行业内部人员该干的事,我们普通人看个画干嘛要去研究那些东西呢。那画要怎么看呢,简单说,画的内容不重要,作画的技法也不重要,重要的是谁画的以及为什么画,也就是说它背后的故事才是真正有乐趣和有价值的地方。

比如说梵高画的向日葵,要说内容,它有啥内容呢?它就是个向日葵,和任何一家农民地里种的向日葵一样,没什么区别。要说技术,随便一个艺术学院的毕业大学生都比梵高画的好,梵高总共练习画画也就才几年的时间,他能画的多好。那为什么梵高的画就能卖几个亿,毕业大学生的画只能当考卷给交了呢,那是因为背后的故事不一样。

这本书的作者是台湾的著名美学大师蒋勋,他出版过很多书,对中西方的艺术研究都非常都深入。下面我就分两个部分来说说这本书:第一部分我们拉快历史的时间线,快速的了解一遍西方美术史的发展规律和各个时期的主要特点,在脑海中建立一个整体的框架;第二部分我们聚焦到两幅特别有名的画作,分别是达芬奇的蒙娜丽莎和莫奈的日出印象,通过对这两幅画的鉴赏,我们来从中体会看画的乐趣。

先来说说西方美术史的发展有哪些特点。要说西方美术史,最早要追溯到远古时期了。古代的艺术史用一句话说就是:它们画各种神。注意,是各种神,因为神的种类非常多。这一点很好理解,古人对比自己强大的任何东西都会感到敬畏,都觉的有神在背后操纵。看到打雷,背后肯定有雷神,看到下雨,背后肯定有雨神,树那么粗,一定有个树神,太阳那么热,一定有个太阳神。那既然这些神比他们强大,古代人就觉的和这些神搞好关系总没错吧,于是就有了祭祀,我们国家古代有句话叫做“国家大事,在祀与戎”,意思就是国家只有两件大事,祭祀和打仗,其他的都不是事,西方世界也是一样。所以当时的人们其实也没心思去研究什么是艺术,那会儿他们的所有心思都是放在吃饱肚子和别被野兽给吃了这些事上。

顺便说一句,古时候的人对神的想象也有一个从模糊到清晰的过程,开始它们觉的什么东西背后都有神,连花花草草都有神在背后操纵,但是后来就觉的不对了,我今天才拜完一棵树,第二天你就砍了拉回家盖房子,我今天才拜完一头野猪,第二天就被你拉回家给烤了,这样乱糟糟的怎么行,容易发生矛盾,所以大家就坐下来商量,到底哪些是真神,哪些是假神,咱们给它们做个标记好不好,于是就有了图腾,出现了系统化的神话体系。

古代艺术最常被提起的两块就是古埃及和古希腊古罗马,那个时候的神学体系其实已经发展的很完整了,古埃及有2000多位神,大家比较熟悉的就是狗头死神阿努比斯,经常玩游戏的应该知道,这位死神经常是游戏里的热门角色,《英雄联盟》里就有它的原型。古希腊的神大家应该也比较熟悉,它们被反复拍成电影和制作成游戏,像宙斯,雅典娜,这些名字都是耳熟能详的。简单一句话,那时候艺术创作主要内容就是画各种神。而且它们画的神会保持着各种人的原始欲望。比如宙斯会结婚生子,会搞乱伦,众神之间会玩暧昧等等。整个画面带着浓浓的香艳气息。古希腊的雕塑也崇尚人体美,各个都是俊男靓女,它们反应出了当时人的原始欲望。

然后就到了中世纪,中世纪用一句话说就是:他们画上帝。一般我们说的西方美术史,也都是从中世纪开始说。虽然上帝也是神,但是已经非常的单一了,因为中世纪的时候基督教慢慢的从一个不入流的小教派,变成了欧洲人普遍信仰的宗教,所以画上帝成了当时的主要艺术形式。那这种改变带来的艺术风格有没有变化呢?变化非常大,我们前面说了,艺术就是生活的写照,那时候它们画的上帝都是严格,严肃,追求戒律的主题,绘画一般都是镶嵌在教堂的玻璃户上,而且教堂一般建的都非常的雄伟,不管谁进去都有一种肃然起敬的感觉。

所以中世纪的画很少表达人的生命力,很少表达人的气质和欲望,它们主要表达的就是对上帝的敬畏,因此如果你去欧洲看到那种,有点卡通,一本正经,面无表情的扑克脸肖像,那肯定就是中世纪的风格了。

这个时期的艺术风格和古希腊古罗马的风格是对立的,因为它们极度反对古希腊的那套神话体系,什么宙斯娶了自己的姐姐,什么聪慧女神,海洋女神都在和宙斯保持暧昧关系,在基督教看来,这什么乱七八糟的,完全不能忍,一定要反对,我们要克制,我们要禁欲。所以总的来说,受基督教的制约,中世纪的美术不注重客观世界的真实描写,它们强调的是精神世界的表现,这种强制约持续了将近1000多年。因此那个时期的画作就和当时人们的思想一样,很少有人文关怀体现出来。

再然后就到下一个著名的时期,就是文艺复兴时期。这个时期用一句话来说就是,借着神的名义画人。文艺复兴大家可能经常听说,那它复兴的到底是什么呢?其实复兴的就是古希腊古罗马那种丰富多彩,解放欲望的生活方式。

你看,伴随文艺复兴的是科技的革命,技术的进步让大家的生活过的越来越好了,生活变好后,就和暴发户一样,有钱之后再过那种清规戒律什么都不让干的生活,谁都受不了,于是就有人提出来要文艺复兴,其实就是打着这个旗号来反抗教会那套让人反感的大道理,顺便提倡一下古罗马那种丰富多彩的肉体生活,不过虽然口号打的响亮,但是教会的力量还是非常大的,说整你你就一点办法都没有,所以艺术家们也不能太张扬,于是就借着画神的名义开始画各种人。比如说提香画的维纳斯,画中的女神维纳斯是一个裸体少妇的形态,身材丰满到不行。

再比如华托画的《舟发爱情岛》,描绘的是一群男女去所谓的爱情岛上约会的场景,还煞有介事的画了一些小天使啥的,那个画面你可以自行脑补哈。再比如布歇画的月亮河狩猎女神黛安娜,画面中是两个裸体的少女,你看那个朦胧的月纱,吹弹可破的肌肤,翘起来的芊芊玉足,你确定它们真的是去打猎的么?

再比如拉斐尔给西斯廷教堂画的圣母子,描绘圣母玛利亚要把耶稣送往人间受苦,替人类赎罪,但是画的一点也没有英雄主义那种视死如归的气势,反而把作为一个母亲的悲伤和无奈画的栩栩如生,画里加入了很多人类的情感。我说的这些名字你都不用记哈,如果有兴趣可以在网上搜一搜这些画作,很容易就能找到,画的都很漂亮。

如果你现在去卢浮宫看,应该就能体会到这种人性的气息在里面翻腾,他和冷冰冰的中世纪的画像就完全不同。这其实都表达的是当时人们对释放人性基本欲望的渴求。

一开始的时候大家都还在遮遮掩掩的,借着神的名义在画人,再往后就干脆直接画人了,比如蒙娜丽莎,比如教皇的自画像。当时有钱人请画家给自己画个自画像是一非常奢侈和时尚的事情。简单说,人们从接着神的名义画人转到了纯粹开始画人。

终于到了19世纪,画画的风格产生了一次大的突变。这时候画人已经没有啥新意了,人们开始画风景,这就是印象派的主要特点。简单说,这时候人们开始从房间里走出来,开始去户外写生了,这其实和科学技术的发展有很大的关系。待会我们再讲印象派的故事。

再到20世纪,各种奇葩的艺术风格就一发不可收拾了,人们从画人画风景,转到了画一些极度抽象的东西。比如毕加索,它画的人脸都是分离的,一张画从正面可以看到一张脸的各个角度,它给自己起名叫做立体主义,用这个来表现战争给人的心灵带来的那种支离破碎的创伤感。

再比如康定斯基,他只画各种线条和图形,什么直线正方形三角形统统往上加,它给自己起名叫做抽象主义,用这个来表现世界的和谐感。再比如伊夫克莱因,它的画里什么都没有,就是纯纯的蓝色,多一根线条都没有,那种蓝就像我们家里把那种蓝色的瑜伽垫挂到墙上一样,它还给自己这种蓝色申请了专利,叫做克莱因蓝,别人不能随便用。更让惊讶的是,这幅只有蓝色的画现在在苏富比拍卖会能卖3000万美金。

最有现代艺术风格的就算是杜尚了,被称为现代艺术的教父,它最杰出的一个代表作就是一个写了他名字的小便池,对,你没听错,就是男用卫生间里的那个小便池,写上他的名字就被放在美术馆展览了。他用这个来表现艺术应该回归生活这个主题。所以我们说,一个艺术作品的内容是什么不重要,重要的是他背后的故事。

西方美术的大致脉络就是这样了,其实总体来看非常的简洁明了。一开始画神,后来借助神的形象画人,再后来单纯的画人,再然后画风景,画各种各样脑海中抽象的元素,到最后就干脆什么也不画了。最后的结论就是,艺术其实就是生活,这是个看似漫长实则很短暂的旅程,西方美术从神学,宗教,哲学大道理,到最后一步步回归到人性,回道人的内心情感和日常生活,最后变成生活中的时尚,给人们生活中带来乐趣,带来美的感受,这就是美的发展历程。从这中间的变化历程我们可以看出,人们的精神世界是越来越自由,越来越开放的。

我们前面说的这些只是一个大的脉络框架,下面我们就聚焦到2幅具体的作品中,来一起感受看画的乐趣。

先说拥有这个世界上最高深的表情的一幅画,蒙娜丽莎的微笑。蒙娜丽莎是达芬奇画的。达芬奇我们就不多介绍啦,他除了是一位伟大的画家,还是建筑师,工程师,解刨学家等等等等,头衔多达十几个,据说他有个神奇的个人能力,就是像周伯通一样可以左右手同时工作,一手画画,一手写字,互不干扰。还有一个神奇的能力就是分段式睡觉,一个半小时一个半小时的睡,这样他感觉能保持最大精力。历史上很少有艺术家的成就可以和他相提并论。

500多年来,人们对蒙娜丽莎这幅画的研究真是无所不用其极,对他的猜测也是众说纷纭。有的人就说,达芬奇的这幅画其实就是他的自画像,根本不是什么商人的妻子,你看,如果把达芬奇的自画像和蒙娜丽莎的肖像放在一起,它们的左右脸匹配度非常高,看起来就像一个人。这时候就有人反对了,把任何两个人的脸放一起都能匹配起来的好不好,除非把人脸和狗脸放一起才不像呢。

又有人说了,你看他这个表情多么愉悦,就像刚吃完巧克力产生了的欢愉激素,这就是幸福的笑容,还没说完就有人嗤之以鼻了,那个时候还没有发明出来巧克力好不好,还有各种各样的奇葩说法,有得说,你看她的笑容多自然,明显就是刚刚经历过性高潮,所以那其实是一位妇女性欲得到满足时的笑容。还有的说,你看她那头披散的卷发,其实早就泄露了她是个妓女,她的笑是对那个时代的讽刺。还有的说,她明明就没有在笑,你们非说他在笑。她其实是得过一次中风,导致半个脸的肌肉歪了,所以看起来是在笑。还有的人在这幅画中看出了神的旨意,有的人在这幅画中看出了藏宝图。总之解读是千奇百怪,五花八门。那有没有一种权威的说法呢?

有,现在最权威的说法是加拿大研究委员会提出的,它们派出了一个11人的研究小组,对法国卢浮宫的蒙娜丽莎做了一场渗透式扫描。这也是迄今为止对蒙娜丽莎做的最彻底的透视。扫描结果发现,蒙娜丽莎的服装其实是罩在一层薄薄的纱布里面,这种薄纱服装是16世纪初意大利的妇人刚刚生完孩子或者怀孕时候的典型装束。所以从蒙娜丽莎的手捂着肚子,以及她的披风可以认定,蒙娜丽莎这幅画像其实是为了纪念她刚刚生了二胎。

那他的笑为什么这么神秘呢?我们知道,眼角和嘴角最能够反映人物的情绪,但是达芬奇偏偏把这两个地方画的很模糊,也就是绘画常说的渐隐法,有科学家通过X光分析,发现她的眼角和嘴角竟然有将近40层的超薄油彩,每层厚度不到2微米,相当于头发丝厚度的1/50。达芬奇把这些油彩涂在手指上,再涂到画上,用那么纤薄的油彩足以证明达芬奇功力有多深厚,因为每层颜料都很久才能风干,所以估计要达到这种特殊效果可能得花好几年。

如果光是渐隐法,还不足以证明达芬奇的水平,你把它跟文艺复兴同时期的绘画相对比就会发现,他们大部分都是侧坐着,但是达芬奇的处理方式跟他们不一样,他是先让蒙娜丽莎侧坐,然后似乎叫了丽莎一声,丽莎转过来,微笑是那一瞬间她表情的自然流露,换句话说,这是一幅抓拍。

还有一个很有争议的点是她背后的风景。如果说蒙娜莎的肖像是达芬奇对于人类研究的成熟一瞥,那么她身后的风景,就是达芬奇对于自然变幻规律的成熟思考。有人说达芬奇其实研究过中国的绘画,你看,蒙娜丽莎背后的山川风景来自东方,青灰色调,有一点点宋代和元代山水画的感觉。其实也有可能,因为达芬奇出生的年代对应到中国,是明朝中期,也就是说达芬奇和唐伯虎是同一个时期的人。说不定它借鉴了中国的画法。

但是,这个传说最大的谬误就在于蒙娜丽莎这幅画的背景并不是一开始就是青绿色调的。我们可以对比科学家还原的蒙娜丽莎真实的颜色,蓝的蓝、红的红,色彩非常艳丽,其实是当年人们为了保护蒙娜丽莎的画作,在它表面涂了太多的光油,经过几百年,光油氧化变成了暗褐色,就成了我们今天看到带着一点中国墨色的感觉。

这幅画的背景中还有一座很神秘的拱桥,这是怎么回事呢,是不是又隐藏着什么秘密,最后终于发现,这座桥它长的非常像达芬奇小时候生活过的山谷附近的那一座亚诺桥。所以科学家最终认定,达芬奇画的原来就是他们家门头沟的景色,而且他画的还不是那个时候的门头沟,是史前的门头沟。你注意看,险峻的山峰,湖水就像快溢出来,那是一个原始地貌。

那么达芬奇为什么要去画一个史前时代的风景呢?这个时候我们就来想想蒙娜丽莎的身份。她是一个孕育生命的女性,她代表的是生命的传承,而她背后的景,代表的是大自然的衍换规律。所以用这个做背景是非常恰当的。你看,就是这么小的一张画,就浓缩了达芬奇对于整个世界最成熟的思考。用蒋勋的话说:“其实我们在面对自然的时候,是能感觉到自己创作的某一种谦卑的,因为没有一个艺术家能够像大自然这样任意的挥霍色彩。

说到这,你有没有觉的蒙娜丽莎的微笑确实很美呢?

下面我们说说另外一位大师,莫奈。莫奈是印象派的代表人物。我们前面提了一下印象派,很多人提到这个词可能觉的还挺高大上的,印象派,多么有格调的一个派系,其实印象派在一开始的时候是骂人的话。只有那些画画不入流,登不上大雅之堂,被主流绘画体系鄙视的派系才叫做印象派。为什么会这样呢?这就要说到莫奈的故事。

莫奈可不是一般人,一般人的妻子如果快离世了,通常的反应都是悲痛欲绝,就算不悲痛欲绝,至少要表现点悲伤情绪出来,但是莫奈的妻子离世的时候,他转身就提起画笔开始画画了。你可能会觉的,他还是人么,老婆都要挂了,他一点反应都没有,还有心思画画,简直就是没心没肺。

其实真实的情况不是你想象中的那样。

莫奈生于1840年,就是中国鸦片战争那一年,他是法国人,那个时候在法国流行什么呢?就是我们前面说的,流行画裸体美女,比如安格尔的《大宫女》,你看里面的女性,各个都是娇滴滴的样子,这些都是在室内,提前打好光,提前找好美女,提前让它们脱掉衣服,提前请他们拍好姿势,然后开始画,他们的目标是追求逼真。但是当时照相机出来了,你再逼真能逼真的过照相机嘛,这就是对绘画的一种冲击。

还有一个现象就是火车出现了,火车出现对画画有什么影响呢,影响其实非常大,你想,火车一出现,人们的视野就打开了,人们对于外面的世界,对于外界就有了全新的认识,人们的思想也变的越来越开放。所以当其他那些学院派的人还在室内追求逼真的绘画效果的时候,莫奈就没有走寻常路,他有自己的一套画法,就是不追求细致,而是把一个场景的瞬间光影特点快速的表现出来。他最出名的那幅画叫做《日出印象》,就是画的日出那一瞬间,阳光刚刚出现时候的样子。

他的画的特点是只能远观,不能近看,从近处看就是模糊的一片,但是远远看就觉的很有格调,主要追求的是对光线的把握。他很早就开始拿自己的作品参加各种展览,希望获得别人的认可,但是主流画派根本看不上他,你画的这是什么东西,乱糟糟的一团,要线条没线条,要细节没细节,你画的是一个印象吧。所以印象在当时是一个很讽刺的词。莫奈的前半生就一直感觉很挫败。

但是一直到莫奈30岁这年,他的心态发生了变化,30岁的男人和20岁的男人相比,最大的不同就是有了自信,他发现别人不认可他不是他的错,是别人的评审标准太单一,太保守,既然你们不认可我,那我自己认可自己,所以他就聚集了很多人开始办自己的展览,还用别人讽刺他的话给自己的派系起名叫做印象派。印象派就是不追求真实的情况下,他尝试用一种更加直接的,更加色彩化的方式来表达他们心中对事物、对人物、对景色的种种印象,这个东西是什么,不重要,他给我带来的感觉才是最重要。结果没想到,日出印象一拿出来大家就觉的很新奇,那个光亮,那个色彩丰富,那个朦胧的美感,一下子就受到了大家的关注,莫奈也因此一炮而红。

莫奈一辈子都在追光,我们可以称他为追光的男人。现在我们出去户外,看到哪个场景,拿出照相机咔嚓一下就记录下来了,但是当时莫奈是用画笔来记录那个瞬间感觉的。你要知道,莫奈是画油画的,油画非常难干,他得一层一层的让他干,有的时候画一幅画得好几个月。那莫奈又是追光的,光又是瞬息万变的,一眨眼可能光又不一样了,那他要怎么样让他的画笔去跟得上这种瞬息万变的光呢?

有办法,他发明了自己的一套画画方式,叫做连作式,就是一次性要挑上好几十个画架,一字排开,同时开画,阳光明媚的时候,就画这幅,抬头一看,那片云飘过来了,赶紧在另外一幅上再添两笔。他就像是一个运动员一样,在几十个画架之间来回奔跑。别人画一个画通常都是几个月画一幅,莫奈不一样,一个月有好几幅,而且都是同一个地点,不同的时间。同一个角度,不同的光线。他就这么一直追,一直追,最后的结果就是,他得了白内障。

你可能很惊讶啊,一个得了白内障东西都看不清的画家怎么画画呢,没关系,照样画。他一直画睡莲,画垂柳,画蓝天,画各种各样的景色,不过用的就不是眼睛,而是他的观想。这种用自己的观想来画画的方法反而成就了他另外一个高峰。莫奈曾经说过一句话:“我多么希望我生来就是一个瞎子,我对事物没有任何概念,然而我可以突然获得视觉,在我不理解这是一个什么东西的时候,我直接用画笔把他画下来。

我们现在来说他的妻子,他的妻子叫做卡米尔,从18岁的时候就一直根着莫奈,他一生为卡米尔画了无数张画,你可以在网上搜到,那张穿着和服,撑着一个遮阳伞的女人就是卡米尔,很漂亮。卡米尔其实很早就患了绝症,所以她的去世对莫奈来说也是有心理准备的,就在她去世的那一瞬间,莫奈想留住卡米尔脸上最后的那一缕光,所以他转身去作画,但是他知道,哪能留住呢,因此他在给卡米尔的最后一幅画的右下角,画上了自己这一生唯一的一颗的心,送给他这一生最爱的人。

今天如果你去巴黎的奥赛美术馆,很多人都第一时间去看他画的日出印象,他画的睡莲,但其实他最饱含深情的一幅画就是给他妻子的那最后一幅。说到这,你有没有觉的莫奈的画也有一种美感?

今天就讲到这里,我们来回顾一下。我们说了西方美术史的整体框架,一开始人们画神,慢慢的过度到开始画人,艺术家们通过画的内容来表现人的各种欲望和奢靡,表现人们思想的解放与进步,从中我们可以清楚的体会到人们生活和精神面貌的巨大变化。我们还重点分析了达芬奇和莫奈这两位画家,他们的每一幅画都包含了对这个世界的想法和认识,包含了自己独一无二的风格和特点,他们不随大流,不被别人的评价绑架,能自成一派,活出自己的风格,能真正跟着自己的内心生活。这一点值得我们学习。

撰稿:张凯 脑图:摩西 转述:孙潇