《光荣与梦想2:罗斯福新政》 张凯解读

《光荣与梦想2:罗斯福新政》| 张凯解读

关于作者

威廉・曼彻斯特,20世纪中期美国著名的畅销书作家、记者。

关于本书

本书讲述了美国1932-1972年间,从罗斯福总统上台前后到尼克松总统任期内“水门事件”共40年的历史,为我们详细描述了这个时期美国政治、经济、文化的全景图。

核心内容

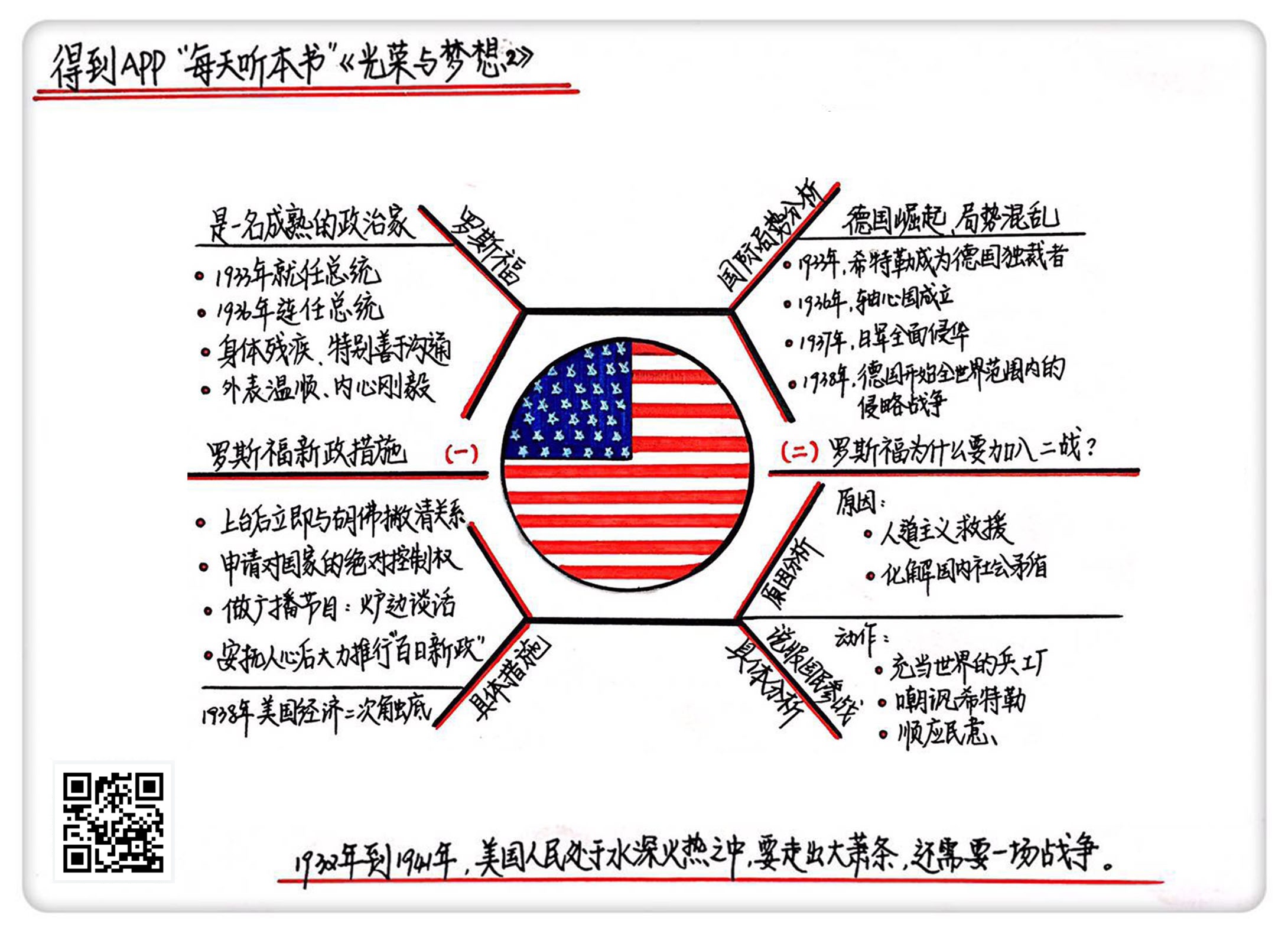

一、罗斯福新政的措施;二、罗斯福在加入二战前做了哪些动作以及他是如何考虑的。

你好,欢迎每天听本书。今天咱们继续说美国著名畅销书作家威廉·曼彻斯特的这套《光荣与梦想》。这套书是1932年到1972年美国的断代史,内容涉及政治、经济、战争、生活、文化等方方面面。这套书一共有大概150万字,我会分为七集为你讲述书中的精髓。在这一集中我们主要讲述罗斯福新政以及他给自由市场经济带来的影响。

在上一集中我们分析了大萧条的来龙去脉,讲了胡佛在这场灾难中扮演的角色,他一开始是主张遵循自由市场经济的规律来抵制政府干预市场的,但是后来在巨大的舆论压力下他也做了一系列的改革措施,用政府的强制干预手段想要把经济拉上正轨,不过采取的措施都不怎么奏效,他的声望跌到了谷底,胡佛这个名字从此也和大萧条画上了等号,以不作为的形象留在了历史的印象中。

那在这个关键时刻,富兰克林·德拉诺·罗斯福登场了。下面我们分两部分说说这一集的内容:第一部分,我们说罗斯福新政都采取了哪些措施?第二部分,我们分析为什么罗斯福要加入二战?

下面我们先讲罗斯福的故事。富兰克林·德拉诺·罗斯福是政治世家出身,我们通常称他为小罗斯福。为啥称他为小罗斯福呢?因为美国第26任总统西奥多·罗斯福就是他的堂叔,叫他小罗斯福是为了和他堂叔区分开。罗斯福从小就很聪明,可惜他在一次事故中患上了小儿麻痹,从此不能站立,一直都是靠轮椅来行动。不过没关系,这点对他的政治生涯没有影响,相反还增加了他的个人魅力。你想,一个这么有权势的残疾人和你说话,总是天然地会让你产生亲切感和敬畏心的,所以身体上的缺陷在对待公共关系上反而成了优势。

他是个特别善于沟通的人,以前别人想见总统都是一件非常麻烦的事,他呢,有100多个人可以直接向他汇报,所以他每天都要花很多时间打电话,给人的感觉总是无所不知。他外表温顺,内心刚毅,平时和谁说话都是一副顺从的样子,对谁都说好好好,但是一旦做决定,就谁的意见也不听,自己就拍板了。他是个典型的听大家的意见,但是最后自己做决策的很成熟的政治家。总之,他和胡佛的性格差异很大。

那他接手了这个烂摊子要怎么办呢?眼看这个国家就要玩完了,他又是携带着万众期待的目光接了这个盘,因此他就得不断地做事情,做出一副彻底改革的姿态,才能得到大家的拥护。有人就说,罗斯福上台后,不管做什么群众都会欢呼的,哪怕他一把火把国会大楼给烧了,群众也会大呼,“好呀,终于有人把火点着了”。你看他携带的这个势能大不大?所以为啥说时事造英雄呢,这么一个历史性的时刻就被罗斯福给赶上了。而且他还是有能力扛起这个事,你说他不成伟人,谁还能成为伟人呢?

我们把话说回来。罗斯福上台后当然先是和胡佛撇清关系,以前的烂摊子都是胡佛搞的,和我没关系。他的那句著名的演讲词,“唯一值得恐惧的就是恐惧本身”,就是在那个时候说的。意思就是我来了,以后什么都不用怕了。

然后呢,他申请对这个国家的绝对控制权。当时的财政部长就颁布了一个法案,规定议会必须批准任何总统和财政部长“已经采取及今后将采取”的措施,也就是说,只要总统和财政部长决定采取的措施,议会不能反对。这是啥概念,等于大家默认了一个独裁者。财政部长伍丁草拟法案的时候就不停地嘀咕:法案由我提出,它亡我亡。意思就是国家已经这样了,都听你的,你就折腾吧,哪怕养出来一个希特勒一样的独裁者,咱们也认了。

罗斯福干的第三件事是啥呢?是做了一个广播节目,叫做“炉边谈话”,相当于自媒体。每当他要发布什么政策的时候,就会在广播里和群众好好地解释一番。他的口才特别好,总是能把复杂的经济学概念解释得让所有人都能听得懂。他不断地打一些特别浅显易懂的比喻,让这个节目听起来很有趣味。他态度温和,声音低沉,说话的语速很慢,一句话说完总要空一下,给人的感觉就是非常的坚定。你想,以前的总统都是高高在上的,讲个话基本上都是在念稿子,现在有这么一位和蔼可亲的总统给他们普及知识,和大家坦诚相待,商量拯救国家的对策,一点架子都没有,大家哪见过这样的总统,群众自然是被他的魅力折服得五体投地。

可别小看这个动作,他只要喊一嗓子,就能彻底消除银行的挤兑现象。你想,挤兑就是因为大家害怕嘛,现在罗斯福给大家说,大家别怕,你们存进银行的钱不是放在保险柜里,是要拿出去投资,银行把钱拿出去投资,一切才能运转起来。结果这一番解释后,前一天还排队去银行取钱的人,第二天就开始排队存钱了。大家对他的信任也达到了前所未有的高度。他每天能收到8000封信,是胡佛的10倍。在一次民意检测中,让纽约的小学生在罗斯福和上帝之间投票,结果罗斯福排第一,上帝排第二。总之就是全国上下万众一心地开始听从罗斯福的差遣。

在安抚人心、取得信任之后,罗斯福开始大力推行他的“百日新政”,接二连三地推行各种各样的法案。

我们通常觉得罗斯福推行的法案和胡佛是截然不同的,其实你要细看,会发现其实他们颁布的法案内容有很多是相似的。比如大搞基础建设,胡佛是建水坝,罗斯福是组织那些无业游民去种树。比如征收富人的所得税,胡佛是让富人们把收入的63%都交出来,罗斯福呢,他琢磨着怎么把年收入10万美金以上的税率定到99.5%,就是超过10万美金的钱通通交出来吧,有很多富人就发誓在罗斯福执政的时候绝对不从商。再比如限定工人的工资和整顿金融体系,这些其实胡佛都干过。

那就奇怪了,同样的事情,不一样的人干,难道就能起到完全不同的作用?这就是罗斯福牛的地方,同样的药方,重新换了个包装,就能起到不同的作用。这中间的巨大差别就是群众对他们的信任度是完全不同的。当然他们的政策也不完全一样,主要来说,罗斯福的政策更大胆,更激进。他干了一些胡佛不敢干的事,比如废除金本位,开始印钞票。以前是有多少黄金就印多少钞票,这是抵制通货膨胀最有力的手段,这个方法都已经延续了100多年了,是大家默认的货币制度。现在罗斯福直接把它废了,彻底把这个黄金手铐解开,开始大力地印钞票。美国政府的印钞机又开始转了起来,一个星期就印了20亿新钞。

那你说这样印不会通货膨胀吗?当然会了,不过也没办法,已经是最坏的情况了,还能坏到哪去?有人就对罗斯福说,这个举动要么会让你成为最伟大的总统,要么就会留下千古骂名,罗斯福淡淡一笑,说还千古骂名呢,要是失败,我肯定就是最后一任总统了,哪顾得上那么多?你看,大家都在赌,不过还好,美元贬值了17%之后就稳定了下来,相反,欧洲出现了比较严重的通货膨胀。相比之下,美国又拥有了世界市场上的竞争力,你看,真是一步险棋,不过罗斯福赌赢了。

他还颁布了一些比较诡异的法案,比如《农业调整法》,这个法案是通过减少农产品产量的方式提高价格,牛奶被倒进河里,庄稼被毁坏,牲畜宰杀后被丢掉。罗斯福开玩笑说,这个法案是在给猪做计划生育。你可能说,这不浪费吗?对呀,非常时期就得用非常的办法。再比如颁布《全国工业复兴法案》,这个法案对商业的干预就比胡佛要强硬很多倍,基本上商业就没有任何自由环境了,一切都听政府的。当然他还不忘废除《斯姆特-霍利关税法案》,就是前边说过的那个给进口产品加关税的法案,加大对外的出口量从而促进经济运转。

总的来说,罗斯福的这一套组合药剂起到了立竿见影的效果。一个星期之内,全国四分之三的银行重新开业,证券交易所的铜钟再次响起,纽约股价上升了15%,道琼斯指数传达的消息就是,幸福的日子又来啦。人民感觉又要回到以前的好日子了,这一切的功劳自然全都归到罗斯福的名下了。

说到这不知道你琢磨出了点什么东西没有,罗斯福的新政和胡佛采取的政策基本上都是一些杀鸡取卵的招数,在短期内当然是会产生立竿见影的效果,但是长期来看,这些招数都是会大大地伤害这个国家的经济基础的,自由市场制度在这个时期内被强力压制。生意人不能随意地做生意,富人不愿意创业,整个国家走向繁荣的原动力就被破坏了。也就是说罗斯福的新政其实并没有真正带人民走出大萧条,只是带来了一个即将走向繁荣的假象。

那你说他有没有其他的办法?没有,你想,他是在大家的期待下上台的,如果他上台依然什么也不做,等着市场自己变好,那他担任总统的这个基础就动摇了,换做任何人在当时的情景下几乎都会做这样的决策,这就是时代在弄人。

罗斯福的脑海中和胡佛一样也有一个执念,就是平衡财政预算,但是稍微一有动作,股市就下跌,稍微财政紧缩一下,各方面的经济指标就断崖式地下滑,所以他经常会通过财政赤字的方式来一次一次地给国家打强心剂。这种方法能撑多久呢?到1938年就达到了极限,这时候美国政府终于发现,除了罗斯福口中说的“唯一值得恐惧的就是恐惧本身”之外,还有其他很多事情值得恐惧。比如经济增长又陷入了疲软的状态,比如国外的局势越来越混乱。上流社会对罗斯福的态度已经从极度反感转变成了憎恨,没有其他的词可以表达了,就是憎恨。波士顿有一位书店老板听说罗斯福要出一本演讲集,就对那个出版人说,这个人的书可以放在我这卖,但是前提是得用他的人皮做封面。你看,罗斯福和上层精英的矛盾其实已经非常尖锐了。

我讲这些其实就想说明,这个时候罗斯福急需一场战争才能转移大家的注意力。通常我们觉得美国是出于人道主义的精神才加入了第二次世界大战的,这些原因当然是有的,但是通过我们前面的分析你会发现,还有一股非常强大的国内力量也在推着美国加入这场战争,就是国内的社会矛盾和经济态势。这个时候罗斯福知道,可能唯一能把这盘棋救活的方法就是加入战争。

下面我们来讲讲罗斯福为什么要加入二战?

前半部分我们重点说了当时美国国内的局势,那这个时期世界的局势是啥样的呢?我们来简单地对比一下。1933年,罗斯福就任总统,同一年,希特勒在德国成为了独裁者。1935年,罗斯福颁布新政的第二个百天,德国这边开始重新整理军备,准备搞事情。1936年,美国国内的最高法院和新政之间的矛盾达到了顶峰,罗斯福连任总统,德国这边重新占领了莱茵区,罗马-柏林轴心国成立。轴心国就是指德国、日本和意大利为首的法西斯联盟,因为柏林和罗马都在同一条经线上,所以叫轴心国。1937年,美国国内发生剧烈的劳资冲突,同一年,日本全面侵华。1938年,美国经济二次触底,比第一次大萧条还严重,这时候德国吞并了奥地利,开始全世界范围内的侵略战争。

你看这个时间点,美国国内是靠一次一次的强心剂在死撑,国外德国正在迅速崛起,世界局势再一次乱成一团。那罗斯福这时候作为总统,当然想起了柯立芝在第一次世界大战后的繁荣时期了。不过他要想说服人民群众参加这场混战还没那么容易,因为美国当时是持孤立的立场,他们刚刚从第一次世界大战那个绞肉机一般的噩梦中醒来,可不想再蹚这滩浑水,国内的反战情绪是非常的高涨。当时也有人指责罗斯福应该对希特勒的态度更加强硬一点,有一位记者就说,每个领导人都有自己标志性的动作,丘吉尔的手势是v,希特勒是高举右臂,墨索里尼是昂首阔步,当被问到罗斯福有什么标志性的动作时,这位记者舔了舔自己的手指,然后伸出去试了试风向,意思就是罗斯福正在见风使舵。这当然是个段子,从这也能看出国内对是否参战还在犹豫纠结中。

罗斯福想不想参战?想,前边咱们分析过,他要利用战争转移国内的矛盾。那他要怎么说服大家参加战争呢?你看,罗斯福的本事再一次显示出来了。他主要做了三个动作。

第一个,充当世界的兵工厂。当时英国已经被希特勒虐得不行了,伦敦已经被炸成了一片废墟,他们的资金也所剩不多,丘吉尔这时候就给罗斯福写了一封信,大概意思是说,我们英国已经快要弹尽粮绝了,你们美国要是还不出手,那希特勒攻击你们就是迟早的事。罗斯福当然知道这个最终局面了,当时他是在一艘船上休假,他接到这封信后反复看,整整想了两天,一言不发,旁边人知道,每当他进入这个状态的时候,就是在想大事情。果然,第三天的时候他拿出了一整套方案,这就是著名的《租借法案》。这个法案对后世的影响非常巨大,就是这个法案,让美国有了世界警察这个角色,甚至影响到了东南亚丛林。这个咱们后面再说哈。

这个法案规定,任何一个国家,只要总统认为它的国防对美国国防至关重要,那么美国就可以为它提供援助。为了让大家都接受这个法案,罗斯福给群众打了一个比喻,他说:假如我们邻居家的房子着火了,而我正好有一条浇花用的水龙带,如果他用我的水龙带,接上他的水龙头,我就可以帮他把火灭掉,那我要怎么做呢?是在借他之前就说:兄弟,这个水龙带值15美元,你得给我钱,我能这么做吗?不能,这不是一个好邻居的做法。更好的做法是,我先借给他,他用完还我就行了,我还会非常感激,如果水龙带坏了,他用其他的东西赔偿我就行了。这么一说,大家就明白了,哦,只是借点东西,不用打仗呀,没事没事,那就借吧。毕竟英国人被希特勒打败了,对咱们也没啥好处。你看,群众一下就被说服了。

第二个动作,嘲讽希特勒。他派了一支海军陆战队去冰岛的首都登陆,然后对外界说,“我们是应冰岛的邀请,来防止其他国家利用冰岛的地理优势对付西半球”。这个说法聪明人一看就知道是胡扯。冰岛离德国的柏林距离不到3000公里,而距离纽约将近4000公里,你摆一支军队在德国门口,说是防止某些国家侵略别人,就像我在你家门口摆了架机枪对着你家大门一样,这不是诚心找茬儿吗?希特勒知道后,恨得是浑身发抖,眼泪都快出来了,但是他还是忍了。

他明白现在不是和美国作对的时候,他不断劝旁边人等以后有空了再收拾他。那罗斯福这边就变本加厉地嘲讽,派各种船只去交战区晃悠,就是希望希特勒先发起攻击,但是就是没用,人家就是不上钩。最后连罗斯福都有点绝望了,怎么希特勒的脾气变得这么好了?不行,再多派几艘船去德国的交战区晒晒网钓钓鱼什么的。

第三招呢,顺应民意。正当罗斯福想要打破这个局面但是又无能为力的时候,日本出来搞了个大事情,就是珍珠港事件。

罗斯福当时得知珍珠港被袭击的时候根本不相信,他说是不是搞错了,你们说的是菲律宾吧?为啥他第一反应是不信呢?因为当时的局势是,和美国宣战对日本一点好处都没有,它们的主要战场也不在这边,加上中国还有一个战场,怎么突然就对美国动手了,大家都想不明白。算了,想不明白不用想了,既然人家都宣战了,正合我意,那就打吧。日本这边也请求希特勒和墨索里尼对美宣战,因为它们三个国家签过条约,叫做《三国同盟条约》,规定如果任何一方被侵略,其他的两方就得出手相助。值得注意的是,这个条约是说在被入侵的情况下才起效,现在是你日本跑去偷袭别人,这个条约本来是不奏效的,但是希特勒依然对美国宣战,从这可以看出希特勒早就有复仇的想法。墨索里尼是希特勒的跟屁虫,当然也举双手支持。从这个时候起,美国开始了太平洋战争,罗斯福彻底把美国拖入了第二次世界大战。

从这一段历史我们可以看出,真是时势造英雄,三位美国总统遇到了三个不一样的时间点,命运就完全不一样了。看来任何时候,把握好时代的趋势都是最重要的事。我们还能看出,自由市场经济里的那只大手偶尔会有失灵的时候,这时候政府天然的冲动就是会选择牺牲长远利益而维持短期利益,也许没有强力的外界干预,通过市场的自愈能力,经济会自然好转。我们还能看出美国参与二战的原因,除了我们平时说的出于人道主义的救助外,还有一个原因是出于对自己国内社会矛盾的化解。

这一集就先讲到这里,我们来回顾一下。在这一集中我们继续分析了大萧条的前因后果,分析了罗斯福总统的性格特征和他面对这个局面采取的措施,还分析了当时的国际局势,知道了美国加入太平洋战争的内部动机和外部动机。总的来说,这10年美国人民就是处在水深火热中,整个国家的矛盾开始从内部转向外部,如果美国想真正地从大萧条中走出来,光靠经济政策的调整力度还是不够,他们需要一场战争,下一集中我们讲第二次世界大战中太平洋战争的精彩故事。

撰稿:张凯 脑图:摩西 转述:孙潇

划重点

1.罗斯福的性格和胡佛截然不同,能充分取得群众的信任。

2.罗斯福新政通过加强总统权力、“炉边谈话”等方式得以推行,利用加印钞票、政府直接干预市场的方式起到了立竿见影的效果。

3.美国国内的社会矛盾和经济态势,是美国加入二战的推动力。罗斯福通过《租借法案》、挑衅德国等方式转移矛盾,最终借珍珠港事件加入战争。