《光荣与梦想1:大萧条》 张凯解读

《光荣与梦想1:大萧条》| 张凯解读

关于作者

威廉・曼彻斯特,20世纪中期美国著名的畅销书作家、记者。

关于本书

本书讲述了美国1932-1972年间,从罗斯福总统上台前后到尼克松总统任期内“水门事件”共40年的历史,为我们详细描述了这个时期美国政治、经济、文化的全景图。

核心内容

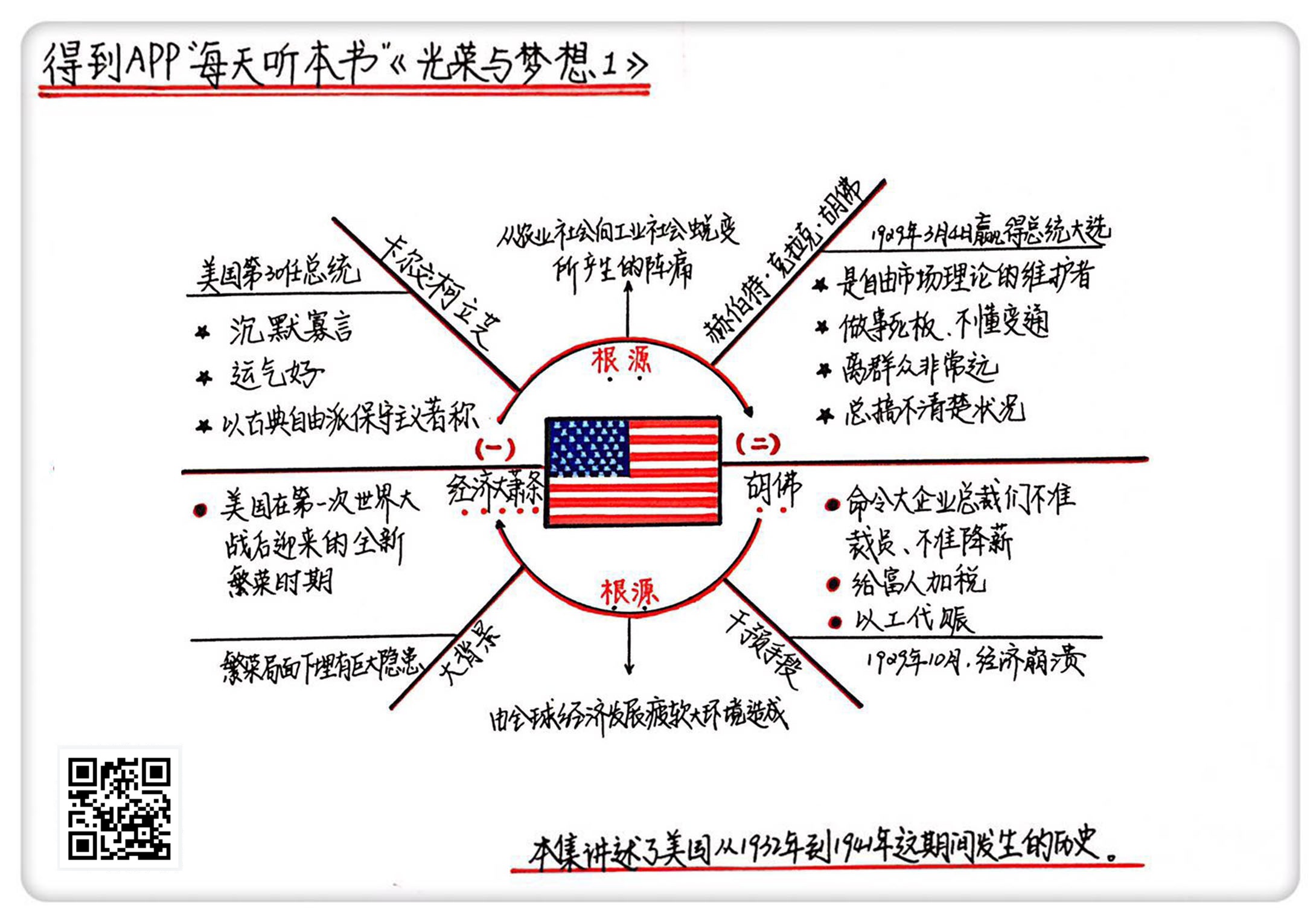

一、美国的经济大萧条是如何发生的;二、胡佛和经济大萧条。

你好,欢迎每天听本书。今天给大家说的这套书叫作《光荣与梦想》,是一部美国的断代史。整套书从1932年罗斯福总统上台前后,一直写到1972年尼克松的水门事件,勾画出了整整40年间的美国历史,内容涉及政治、经济、战争、生活、文化等方方面面,可以说作者是给那个时期的美国画了一张全景式缩略图。这套书一共有大概150万字,我会分为七集为你讲述书中的精髓。这一集我们来一起跟随作者的视角,了解美国从1932年到1941年这期间发生的历史,我们会搞清楚大萧条的前因后果,会弄清楚柯立芝、胡佛和罗斯福这三位总统的性格特征,还能从美国国内的经济状况这个角度弄明白美国参与第二次世界大战的原因。总之我们可以从这段历史中琢磨出非常多有趣的东西。

本书的作者叫做威廉·曼彻斯特,是20世纪中期美国著名的畅销书作家。这套书是从1932年开始写起的,那一年威廉·曼彻斯特年纪还不大,刚刚10岁,随后他亲身经历了本书中描述的一系列事件,比如经济大萧条、第二次世界大战、原子弹爆炸、朝鲜战争、越南战争、肯尼迪遇刺身亡等一系列那个年代的标志性大事件,可以说他就是那个时代的见证者,通过他的描述,你会了解一个真实的美国。

你可能觉得奇怪了,40年的历史,这其中发生了多少事情,里面几乎每一个事件都够写一本书的了,作者是怎么把它们全都装到一本书中的呢?而且整本书中还没有那种宏大的概念,也没有刻板的脸谱,里面几乎都是用细节堆出来的,就像作者手中拿着一个投影仪给你放了一部纪录片一样,到处都是大特写,非常有画面感。

他是怎么做到的呢?这就是作者的厉害之处。作者威廉·曼彻斯特曾经当过新闻记者,新闻写作有一种笔法叫做简笔,就是在叙事和描写事物的时候,力求用最简练的线条、最简练的语言勾勒出一件事物的轮廓,因为大家读新闻的目的是为了快速地获取信息,这时候作者的描述就不需要太细腻,你能用最简练的语言清楚地告诉我哪个地方哪个时间发生了什么事就好,不要有那么多废话。以前做过记者的美国作家海明威就说过,写新闻稿的记者就应该站着写,为啥?因为站着写累呀,嫌累写出来的东西就不会太啰嗦。

你可能会问,这种简笔写作的方式是不是就是对一件事的高度概括?还真没那么简单。如果只是概括,整篇文章就会像流水账一样,抓不住人,读者是读不下去的。简笔写作追求的是对细节的挑选和把握。它一方面要求作者对事件本身足够熟悉,能从一堆细节中挑出最能表现这个事件特点的来写。另一方面还要求作者本身有对这个事件的感受,能传达出一种情绪和态度,只有这样才能用最少的语言把一件复杂的事情简洁明了又活灵活现地展现出来。这一点从后面的案例中你就可以感受到。也正因为它的这种特殊的写作手法,让这本书看起来是一本历史书,实际上更像是一篇超长的新闻报道。所以说这套书后来也成了搞新闻和传媒的朋友必读的书目,它对一大批中国记者的写作手法产生了巨大的影响。

不过关于这套书也要多说一句,就是虽然它很经典,但是因为它成书的年代比较早,都是上个世纪的书了,作者本人又是那个年代的人,所以在内容方面不免会有一定的局限性和偏向性,他本能地会站在美国的立场来审视这个国家在世界中的位置和起到的作用,也就是说他会自然地替美国人民说话,比如他会为美国发动侵朝战争辩护。这些比较偏颇的观点在书中经常会遇到。

还有就是威廉·曼彻斯特在美国历史学界属于左翼阵营,他天然会对罗斯福有过度美化的倾向,而罗斯福的新政到底有没有起作用其实一直都有很大争议的。

咱们在阅读的时候要认清作者的这种倾向性。再比如从这本书的名字就能看出来,《光荣与梦想》,就像一个人总觉得自己生活的那个年代是最好的,是最辉煌的,这种怀旧的心态相信大家应该都能理解。不管怎样,这些观点都不影响这套书的可读性,它依然是一部非常经典的美国断代史,就像《清明上河图》一样,能还原出一个年代的最真实面貌。

在这一集中我们说这套书的第一部分,在这一部分中作者讲了1932年到1941年这段时间的美国。这段时间是美国陷入大萧条之后的爬坑期,国内的局势非常的糟糕,国外的局势也相对比较混乱。在这一集中我们主要弄明白两个问题,第一个,大萧条到底是如何发生的?第二个,胡佛总统是个什么样的人,为什么他最终和大萧条画上了等号?

先来看看经济大萧条。美国20世纪前期的经济大萧条实在是太诡异了,整个国家莫名其妙地突然从一片繁花似锦的盛世变成了人民食不果腹的人间地狱,这中间的转折可谓是一夜之间就发生了。不理解大萧条的前因后果就谈不上理解宏观经济学,所以这个课题几乎是每个研究经济学的人必须研究的对象。要搞清大萧条的来龙去脉,咱们得从美国第30任总统卡尔文·柯立芝说起。

柯立芝大家可能不太熟悉,因为他身上没有那么多离奇的故事,是个基本没有污点的总统。他在任的时候,美国的经济正处于上升期,大家的心情都很好,都不怎么黑他。加上他本人又是个极度沉默寡言的人,很少说话,根本不给别人留把柄。有一次一位女士就在他旁边滔滔不绝地说了一晚上,但柯立芝就是一言不发。最后这个女士实在受不了了,说:“总统先生,我和别人打赌,今天一定要让你说的话超过3个字。”结果柯立芝半天慢悠悠地回答了两个字:“妄想。”你看,就是这么一个很沉默的人,造就了美国一段非常繁荣的时期,这个时期被称为咆哮的二十年代,他在任的这个时期也被称为“柯立芝繁荣”。

那你说是他的个人能力非常强吗?也不一定,只能说他是个运气非常好的人。那时候刚刚一战结束,各个参加过战争的国家都被消耗得差不多了,都在自己家里舔伤口,因此国际局势相对比较稳定,没人闹腾。美国又通过在一战中充当世界的兵工厂大捞了一笔,重工业和军工业飞速地发展。在经济上,作为战争胜利一方的美国自然也是突飞猛进,打完仗之后它们一下子从资本输入国变成了输出国,大量的商品开始出口了。它们掌握的黄金总额达到了世界黄金储蓄量的一半以上,几乎控制了整个国际金融市场,基本就确定了自己在资本市场上的霸主地位。柯立芝就是在这么一个大背景下当选了总统,你说他运气好不好?

还有一点,柯立芝以古典自由派保守主义著称,就是他绝对相信自由市场经济,认为政府就应该少管闲事,少参与经济问题,任何的问题应该让市场自己去调节,政府绝对不要乱插手,因为这样会损害市场的自愈能力。那这套理论对不对呢?不好说,但是当时到处都是一片欣欣向荣的景象,当然没有人会提出异议了。所以他颁布的一些政策就和任何一个繁荣时期的总统都会干的事一样,就是减少税收、降低利率、鼓励投资。

可是问题来了,自由市场经济它有一个先天性的特征,就是它会波动。那个时期也是一样,你想,国家发展得这么好,利率又那么低,总统鼓励投资,银行鼓励贷款,一副遍地都是黄金的样子,因此人们开始使劲地借钱,玩命地炒股。当时的信贷经纪人敢把钱借给任何人,据说哪怕是个流浪汉,穿个西装进银行填张表格都能拿到钱。他们对贷款人偿还能力的审查非常宽松,这就慢慢造成了严重的资产泡沫。

另一方面,国家当时的生产效率也开始大幅地提升,把每个工时的工作效率提升了40%以上。这么多东西被生产出来,就需要群众购买力也得跟上,但是当时工人的收入并没有跟上这个速度,60%的家庭收入水平还在贫困线以下挣扎,大家都是看得起买不起的主,这个问题可就大了。那你说把商品出口卖给外国人行不行?行是行,不过当时的局势下,到处都是一片哀嚎,美国这样的一战胜利国的人民都买不起,更别提那些战败国的人们了。总之,当时是购买力完全赶不上商品的生产增长,这就给后面的灾难埋下了巨大的隐患。

上面我们说了大萧条时期的一个大背景,了解这个背景是理解后面一系列事件的关键点。从这个大背景中我们可以看出两点,第一点是,美国是在第一次世界大战后才迎来了那个全新的繁荣时期,理解这一点对后面理解罗斯福绞尽脑汁地想加入第二次世界大战非常重要。这一点咱们后面再说。还有一点就是,柯立芝虽然拿了一副好牌,基本上没怎么用力就获得了一个繁荣的局面,但是这个局面是带有一定的虚假性的,其中埋有巨大的隐患,只不过在他当政期间没有表现出来。

下面这本书的内容就正式开始了,历史上著名的倒霉蛋,赫伯特·克拉克·胡佛接手了这个局面。

1929年3月4日,胡佛以444票对87票的绝对优势战胜了对手,赢得了总统大选。你看,444对87,说明人民开始的时候是非常信任他的。原因主要有两点,首先胡佛是共和党,前面的那位总统柯立芝也是共和党,所以人们会自然地把共和党和柯立芝大繁荣联系到一块,那作为共和党代表的胡佛自然是占了绝对的优势。还有一点是胡佛这个人名声非常好,他是以搞慈善搞救济出名的。在当选前他到处募集资金,对欧洲一些国家的难民和儿童进行持续性的救助,被欧洲人称为慈善事业家。芬兰语中还新加了一个动词“胡佛”,意思就是帮助,我可以帮助你,在芬兰就可以说成:我可以胡佛你。总之在他入职的时候,是在一片歌舞升平的簇拥下入主白宫的。

接下来他就要倒霉了。到10月份的时候,华尔街的股市突然暴跌,价格下跌之快连股票行情自动显示器都跟不上。成千上万的美国人眼睁睁地看着自己的储蓄一夜之间就蒸发了。短短两个星期之内,共有300亿美元的财富消失。

这还不是最可怕的,最可怕的是它引起的连锁效应:股市崩溃,人民就开始恐慌,纷纷去银行提款,随后银行破产,工厂资金链断裂关门,工人因此失业,这样一来,人们的购买力再次下跌,国内的商品更加卖不出去,于是又迫使其他工厂裁员,接着是工人的贫困导致了农民的贫困,农民一贫困,工人就吃不上饭。他们任何一方都买不起另一方的产品。据书里描写,一个农厂主通过贷款买了些子弹,花两个小时把自己养的牲畜宰杀后运到市场,结果卖出去的价格连子弹的钱都赚不回来。如果把农民辛苦了一年的劳动成果折现,一马车的燕麦运到城里连一双球鞋都换不上。如果种小麦,一马车的小麦可能刚刚够换一双劣质球鞋,但是没人会去种小麦,因为种小麦的农民去掉抵押利息等一系列的费用外,每英亩的土地都会净亏损。

总之最后大家发现,物价已经到了非常诡异的程度,直接用玉米做燃料,比把玉米卖掉换成炭做燃料更划算。就这么一个恶性循环不停地转,没过多久,失业人口就增加到了1500万,美国的经济彻底崩溃了。

城市里的人们呢,那真是过着饥寒交迫的生活,我给你念一段作者的描述,顺便感受一下作者对于细节的把控。他是这么说的:长期在大街上晃荡的人也学会了一些生存的窍门。例如,用5美分买一杯咖啡,再要一杯免费热水,在热水里混入放在柜台上的番茄酱,就做成了番茄汤。冬季,你可以在你的衬衫下塞满报纸,以抵御寒冷。如果你知道要站在职业介绍所外排很长时间的队,可以用麻袋裹住你的双腿。鞋是一个非同寻常的问题,纸板可以用来补鞋里的洞,放一些棉花在脚后跟可以防止鞋子磨脚,但如果鞋破损得太厉害,什么方法也没用。因为路面会磨损纸板,然后就会露出打着补丁的袜子,雪浸入鞋里,在脚趾周围聚积,鞋钉会刺伤你的脚后跟,直到你学会用一种特殊的步态走路,才不至于太难受。

通过这一段的描写,相信你能感受到当时美国城市人民那种饥寒交迫的生活状态。 遇到这个场景,胡佛就有点蒙了,什么情况这是,我一上台,还什么都没有做,经济就崩溃了,于是赶快咨询周围的经济学家这是怎么了,结果周围的经济学家也没见过这样的情况,大家都是一脸茫然。有记者就问当时英国的经济学家凯恩斯,说以前有过类似的大萧条时期吗?凯恩斯想了想说,有,那是持续了400年的黑暗时代。他是指那个黑暗的中世纪,意思就是我们可能会退回到那个黑暗的中世纪时代了。这么说当然是在夸张了,但是这也显示出当时的人并不了解到底发生了什么情况。

不管怎么说,事情已经出了,接下来就想怎么解决吧。那这个时候胡佛在干吗呢?他啥也没干,因为他和柯立芝一样,是坚定的自由市场理论的维护者,至少他表面上是这么说的。在很多公开场合的演讲中,他都在尽力阻止政府的干预,拒绝政府发放救济。他反复强调,发给穷人的救济必须来自私人捐款和当地政府的筹款。当国会通过了一项20亿美元的救市计划时,胡佛坚决地反对,说这是史无前例地滥用公共财产。你可能觉得奇怪了,他以前是搞慈善出名的,怎么对外国人这么好,对自己的人民却不管不顾呢?其实这是因为胡佛脑子中一直都有一个执念,要平衡财政预算。就是要补西墙可以,但是一定要拆了东墙,一定要让国家达到收支平衡,不能负债,不能通货膨胀。

我们知道,收支平衡对一个普通的家庭来说当然是好的,你没事乱刷信用卡,破产肯定就是早晚的事。但是宏观经济不能这么看。从我们现在的视角来看,适度的负债和通货膨胀是有利于经济发展的,但是他们当时不明白呀,他们觉得一个国家就应该和一个家庭一样,挣多少就花多少最好。这个执念是当时普遍出现的一种思想,不仅胡佛有,罗斯福也有。这个咱们后面再说。

还有一点值得提一下,就是胡佛这个人做事很死板,不懂变通,离群众非常远,总是搞不清状况。这一点我们可以从他日常的生活习惯中看出来。比如他就餐的时候,每一顿都是至少7道菜,桌子上得摆上鲜花,还得有专门给他定制的手工雪茄。他一进餐厅,必须有一些同样身高的男仆以立定姿势站好,保持绝对的沉默,未经允许不准乱动。门口还必须站有海军陆战队军官,就算只有他和他老婆两个人吃饭,他进餐厅和出餐厅的那一瞬间,这些军官都得吹一次小号,专门宣布总统已经抵达餐厅和离开餐厅。你看,生活是非常奢华,而且一板一眼中规中矩。他根本就看不到大街上那些啼饥号寒的群众是怎样一种生活状态。你说是他看不到还是故意不看,谁也说不准。书中有一处描写是这样的,当他的豪华轿车开过街角的苹果摊时,他从来没有转头看过。

再举个例子,比如胡佛对“补偿金远征军”事件的暴力镇压。“补偿金远征军”事件其实就是一群退伍军人集体向政府讨要工资的事件,那一天,有大概2.5万名打过一战的退伍军人聚集到华盛顿,想要政府提前发放以前承诺给他们的补助,如果能讨要成功,他们每个人大概能拿到500美元,这可是能救活一家人的命的,所以很多退伍老兵就扛着国旗,戴着勋章,拖家带口地在华盛顿的公园里安营扎寨,反正也没地方去,不如就在这和政府死磕到底。结果胡佛收到的消息是,有几万名暴徒要叛乱,而且已经攻陷到门口了,接着他就发布了一道命令,用武力驱赶这些退伍军人。

负责处理这个事件的是麦克阿瑟,我们知道麦克阿瑟是军人出身,他自然本能地把这些退伍老兵当敌人给对待了,在驱赶他们的时候直接出动了军队,甚至还出动了坦克。一开始这些老兵一看,连坦克都出来了,是不是要给我们来一场军事演练,大家还都纷纷起来鼓掌欢呼,结果这些军人一个转身就开始对这些退伍老兵发起了攻击,在攻击的时候不免死了很多人,场面是非常凄惨。事后胡佛在新闻发布会上说:“这些都是暴徒,里面大部分都是叛乱分子,我呢,成功解决了一次叛乱危机,大家不用谢我了,这都是我应该做的。”

结果可想而知,大家对他的舆论讨伐是铺天盖地地砸过来。你稍微提前做一下调查就能知道是不是暴乱分子了嘛,连这点判断力都没有,竟然出动军队屠杀这些曾经为国家做出过巨大牺牲的退伍军人,谁都接受不了。罗斯福知道这个消息后真是气得说不出话,他抱怨胡佛怎么就不会给这些人发点面包和牛奶,这才能花几个钱,非要出动军队。从这一点可以看出,胡佛对外界环境变化的把握并不是那么敏锐。

总之胡佛就是一位离群众很远的总统,总是搞不清状况。他觉得出现大萧条是一种公共关系问题,是一种心理现象。他相信只要政府的形象能改善,这个噩梦就会结束。所以他开始采取的措施就是鼓励群众自救,他在广播里面呼吁大家要互相帮助,每个富裕一点的家庭都应该主动帮助不如你的家庭,只要大家恢复信心,对未来充满希望,那经济就会变得好起来。这个判断对吗?有问题。因为当时的经济状况已经一团糟,正是经济不好,人们才失去信心的,而不是人们失去信心,经济才不好的。你想让人们恢复信心,你倒是做点事呀,光靠喊的怎么能行。大多数的人都已经饿得浑身发抖,你还要他们帮助别人,这不是痴人说梦吗?

没过多久,情况是愈演愈烈,数以百万的年轻男女露宿街头。他们白天在高速公路上游荡,晚上就随意露宿街头,找个地方一躺就睡了。队伍里的女士为了得到一口面包,不得不和别人进行性交易,场景是非常的凄惨。胡佛的名声也是落到了历史最低。胡佛这个词这时候就不是动词帮助的意思了,变成了形容词,成了贫困的代名词。比如群众把用纸板和麻袋搭建起来的棚户村称作胡佛村,把装废品的麻袋称作胡佛袋,加不起油、必须靠马拉的汽车称作胡佛车,被翻得底朝天的空口袋称作胡佛旗,把饥饿的农民抓来充饥的长耳大野兔称作胡佛猪。你可以想象一下当时的群众对胡佛是有多恨。

那你说他是个心肠很坏的一个人吗?也不是。他每天工作18个小时,工作非常努力,也是一心想把这个国家从泥潭里拉出来,但是怎么样都没用。看到铺天盖地的谩骂,他也受不了呀,一个堂堂的总统被你们这样羞辱,他也是有尊严的好不好?看来不出手是不行了。然后他开始颁布一系列的政策,开始政府干预经济。

他的干预手段大概有这么几项。首先他把福特汽车、通用汽车、杜邦化工为首的这些大企业的总裁聚集起来进行了一场会谈,命令他们不准降低工人工资,不准裁员。如果必须减少人力,那就分摊工作,比如两名工人分别工作半天,或是每人轮流工作一天。他的初衷当然是好的,帮助工人保住工作,减少失业,但是工厂怎么办呢?他们的东西卖不出去,工人工资还不能降,又不准裁员,干不下去呀,最后只好倒闭。

其次,他开始给富人加税,高收入人群的税收比例从25%增加到了63%。这是啥概念?有钱人都成了给政府打工的人了,谁还去承担风险搞投资,谁还会创造新的就业岗位呢?社会进步的原动力就这么被彻底破坏了。

再次,以工代赈,大搞政府工程,想用基础设施的建设来拉动就业率。比如著名的胡佛水坝就是那个时间搞的,这有没有用呢?有用,不过一个水坝能拉动多少就业,别忘了那1500万的失业人口基数在那摆着呢。

还有就是通过臭名昭著的《斯姆特-霍利关税法案》。这个法案是由两个人发起的,一个叫里德·斯姆特,还有一个叫威尔斯·霍利。这法案就是要大幅度提高关税,将2000多种进口商品的关税提升到历史最高水平,用来保护国内的农业不受外部冲击。为啥一定要保护农业呢?因为胡佛当初竞选总统的时候就给大家许过诺,就是说要保护农民的利益。那么问题就来了,保护农业是可以的,但是不能以牺牲工业为代价呀。当时的美国是世界的工厂,是靠工业起家的,它要不断地依靠和周围国家的贸易才能形成这么一个以商业为主导的局面,现在大幅度提高关税,相当于关起门来不和别人做生意了,国内那些本来就过剩的生产资源怎么办呢?为了保护农业,就牺牲整个工业,这不胡闹吗?

这项法案一出,所有的美国精英阶层都震惊了,有1028名经济学家联名签署了一份请愿书,请求胡佛总统否决该项法案。汽车业巨头亨利·福特在白宫花了一整个晚上力图说服胡佛否决该项法案,他说整个法案就是一项愚蠢的经济决策。而J·P·摩根的首席执行官拉蒙特则形容,当时他就差跪下来乞求胡佛否决愚蠢的《斯姆特-霍利关税法案》了。但是没用,这个法案就这么通过了。可以预见,随之而来的就是各国的报复性反击,其他国家也开始大幅度地提高对美国的关税。贸易抵制活动随即展开,美国政府收到了来自国外的34份正式抗议书,短短几个月,美国的进出口额就骤降50%以上。你看,这哪是一剂救命药呀,分明就是一剂砒霜。

总的来说,胡佛这么一通乱下药,让大萧条愈演愈烈,本来国家只是奄奄一息的状态,现在彻底休克了。胡佛就是赶上了这么一个倒霉的时期,他的名声算是彻底臭了。最后胡佛不管去哪,都是一片嘘声,他出一趟门,能活着回来别人都觉得是奇迹。后来一位特工告诉记者:“我一直跟随历任总统四处巡视,还从来没有见过有哪位总统能拉到这么多仇恨。”从此以后,这位倒霉的总统就和大萧条画上了等号。

其实胡佛真是一位运气特别差的总统,大萧条的经济根源基本与他无关,那是美国从农业社会向工业社会蜕变产生的阵痛,也是由全球经济发展疲软的大环境造成的,这个黑锅被他给赶上了,只能说是时代弄人呀。

我们总结一下,在这一集中我们介绍了柯立芝和胡佛这两位总统的性格特征和做事风格,弄清楚了出现大萧条的根本原因,还仔细说了胡佛面对大萧条时具体做出的应对措施。就当时的情况来看,胡佛的措施好像并没有起到多大的效果,美国人民还是生活在水深火热的环境中,那美国人是如何面对这场灾难的呢?俗话说,时势造英雄,乱世出枭雄,这么艰难的时刻,大家当然要呼唤新的救世主来拯救他们了。这位救世主是谁呢?就是美国历史上担任总统时间最长,名声非常好,还是一位身体有残疾的总统,他就是富兰克林·德拉诺·罗斯福。面对这么令胡佛绝望的一个局面,罗斯福是怎么处理的呢?他是怎么带领大家走出困局的呢?下一集中我们讲罗斯福的故事。

撰稿:张凯 脑图:摩西 转述:孙潇

划重点

1.柯立芝总统在任的时期被称为“柯立芝繁荣”,但资产泡沫和生产过剩也为大萧条埋下了隐患。

2.胡佛远离群众,且信奉自由市场理论,错误地判断了形势,导致大萧条愈演愈烈。

3.胡佛随后采取的干预手段,反而让国家形势进一步恶化,他的名声也跌倒了谷底。