《假如海洋空荡荡》 曲飞工作室解读

《假如海洋空荡荡》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书的作者是英国科学家卡鲁姆·罗伯茨,约克大学的环境系教授,同时又是海洋保护生物学专家。多年来,卡鲁姆·罗伯茨一直潜心研究人类活动对海洋生态系统的影响,这本书就是他对日益严峻的海洋生态和渔业发展形势做出的思考,以及他提出的拯救海洋的方案。

关于本书

本书曾获“蕾切尔·卡森环境书籍奖”。蕾切尔·卡森以环保名著《寂静的春天》闻名,该书关注滥用农药对生态的破坏,而这本《假如海洋空荡荡》提出的海洋生态问题更严峻,也更值得我们重视。这本书是一部海洋视角的人类渔业发展史,告诉你人类征服自然这个辉煌历史背后的阴暗面,同时,作者也给了我们希望,至少从现在开始保护海洋还不晚。

核心内容

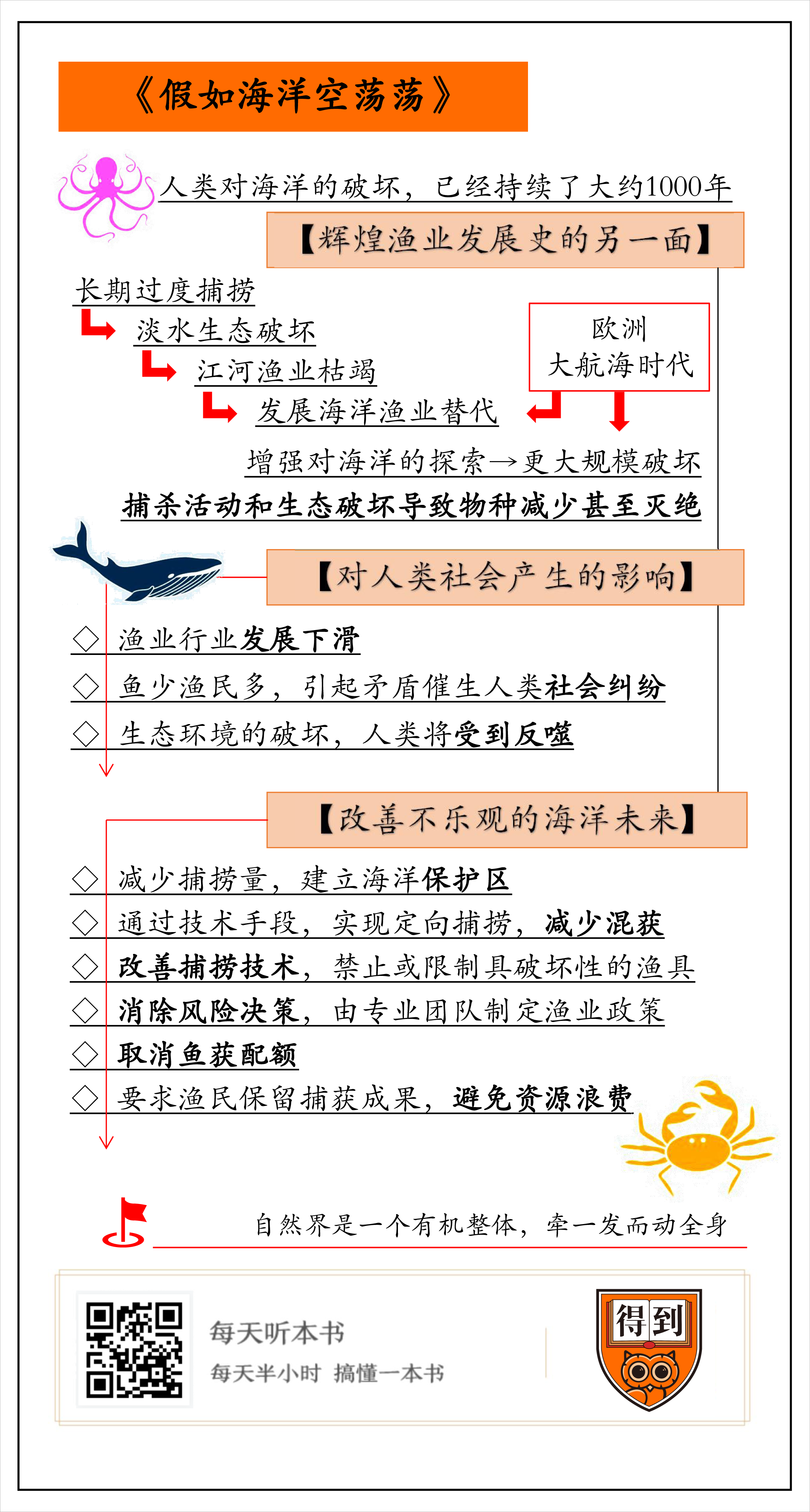

《假如海洋空荡荡》从三个方面梳理了人类与海洋的关系史:第一,渔业的发展,给海洋动物和生态带来了哪些毁灭性的灾难;第二,海洋生态的变化,又给人类社会造成了什么影响;第三,我们该如何保护海洋,避免有朝一日它真的变得空荡荡。

你好,欢迎每天听本书,本期要讲的书是《假如海洋空荡荡》。这是一本环境科学方面的书,曾经获得这个领域非常重头的一个奖项,“蕾切尔·卡森环境书籍奖”。

蕾切尔·卡森是上世纪美国著名的海洋生物学家,她写过一本非常有名的书《寂静的春天》,咱们得到 App 里也解读过。我们都知道,春天本来应该是万物复苏,到处莺歌燕舞,但卡森笔下的春天却是寂静的。为什么?因为人类过量使用 DDT 农药,让鸟都濒临灭绝了。不仅如此,整个生态环境也岌岌可危,人类的健康也受到了严重威胁。这本书问世之后产生巨大的反响,激发了美国以及全世界环保主义的兴起。

《寂静的春天》出版于1963年,我们本期要讲的这本《假如海洋空荡荡》,英文版出版于2007年,国内是在2016年引进的。这两本书都不是纯环境科学的学术书籍,作者写它们的目的,就是把我们可能忽视了的环境问题提到公众面前,让大家认识到农药过度使用、渔业过度捕捞这些行为带来的后果有多严重,引发大家对环境问题的关注,探讨解决之道。这两本书的问世隔了大约半个世纪,那么,我们今天的环境问题比蕾切尔·卡森时代好转了吗?本书的结论是:并没有,环境问题依然是非常触目惊心。而且本书揭示的问题,可能比《寂静的春天》更值得我们警醒,要知道,地球上超过七成的面积是海洋,假如海洋变得空荡荡了,后果会如何呢?

这本书关注的历史跨度很长,可以说这是一部海洋视角的人类渔业发展史,除了那些我们引以为豪的征服自然的成就,这段历史其实也有令人担忧的一面。大西洋灰鲸、大海雀这些生物已被人类赶尽杀绝,海豹、海象这些海洋生物也一度濒危,今天还没恢复元气。如果这些让你觉得很遥远,那请想想,为什么我们吃到的海鲜越来越贵,却越来越小?为什么各国的海洋权益问题引发的矛盾越来越多?海洋这个看似无尽的宝藏正在一点点枯竭,这会怎样影响我们的生活?为了避免这一天的到来,我们又能做些什么?这正是《假如海洋空荡荡》这本书要告诉我们的。

这本书的作者是英国科学家卡鲁姆·罗伯茨,他是约克大学的环境系教授,同时又是海洋保护生物学专家。多年来,卡鲁姆·罗伯茨一直潜心研究人类活动对海洋生态系统的影响,这本书就是他对日益严峻的海洋生态和渔业发展形势做出的思考,以及他提出的拯救海洋方案。

本期音频中,我们按照作者的逻辑,分三个部分来介绍这本《假如海洋空荡荡》:

第一部分,渔业的发展,给海洋动物和生态带来了哪些毁灭性的灾难;

第二部分,海洋生态的变化,又给人类社会造成了什么影响;

第三部分,我们该如何保护海洋,避免有朝一日它真的变得空荡荡。

下面我们就进入正题,先从第一个部分讲起,看看我们辉煌的渔业发展史的另一面。

人类的渔业发展史,如果切换到海洋生物的视角,那可能就是一部血泪史、毁灭史,我们的船航行到哪,就捕捞到哪,毁灭到哪。而“全球化”“工业化”这些听起来象征着进步的词,带来的是更多的破坏。

人类对海洋的破坏大概是从什么时候开始的呢?你可能以为,这是随着近代远洋渔业兴起才开始的,但其实这个过程已经持续了大约1000年。大约在咱们中国的北宋时期,欧洲的淡水河流湖泊已经被破坏得差不多了,由于长期的过度捕捞,欧洲的淡水鱼已经非常稀少。到了13世纪,英格兰和法国的法律规定只有国王才能吃鲟鱼,因为这种曾经充满河流的淡水鱼已经快要找不到了。

欧洲海洋渔业的崛起,就是在这样的背景下开始的,因为淡水生态系统的破坏,江河渔业面临枯竭,人们不得不加大海洋渔业的规模来作为替代品——淡水鱼吃光了,那就吃海鱼吧。但可悲的是,当时的渔民和政府都没从淡水渔业的衰败当中获得教训,因此海洋渔业的发展也是毫无节制的。就这样,到了14、15世纪的时候,欧洲人吃的每10条鱼里,有至少7条是海鱼。有些位于北欧的城镇因为鱼类出口而建立起来,以挪威的卑尔根镇为例,这座小镇每年出口4000吨鳕鱼干,占了他们出口商品的90%。为了争夺冰岛附近的鳕鱼资源,英国海军甚至与汉萨同盟的武装船队爆发冲突。

也是在这段时间,欧洲开始了大航海时代,对海洋的了解和探索都比以前大大增强了,但随之而来的,也是更大规模的破坏。就说大航海时代的最伟大成就“发现美洲”吧。1492年,哥伦布发现了美洲,紧随其后的探险家们发现新大陆有数量多得惊人的海洋生物,于是在接下来的400多年里,无数来自欧洲的渔船向西跨越大西洋,它们的主要目的地就是纽芬兰。学过地理的人都知道,纽芬兰渔场至今仍然是世界上最著名的大渔场。从纽芬兰开始,欧洲的渔船又继续向南,从今天美国东北部的新英格兰,一直到加勒比海,所到之处,生活在那里的动物都遭了秧,许多都被赶尽杀绝。其中最著名的当属大海雀。大海雀是北半球的“企鹅”,它们不会飞,却是游泳好手。水手起初只是把大海雀当成可口的食物,后来为了获得它的羽毛和油脂开始了大屠杀,直到这个物种从地球上彻底消失。

除了像大海雀这样被直接捕杀光了的,还有很多物种是因为人类活动破坏了它们赖以生存的生态环境,最终走向灭绝,大海牛的灭绝就是一个典型。

18世纪中期,英国著名的航海家库克船长来到北美洲西岸。在当时,欧洲人跟北美印第安人最主要的交流,就是皮毛贸易。库克从当地的印第安人手里获得了1500张海獭皮,这些皮毛最主要就是销往中国。当时中国还处在清朝,看过清朝题材影视剧的应该很熟悉清朝的官服,冬装版的都带一个大毛领,规格最高的用的就是海獭皮,而这种风尚也带动了民间的消费,所以海獭皮毛是销往中国的重要产品,一张上乘的毛皮在当时的广州甚至能够卖到300美元。在这些需求的刺激下,西方的商人们大量从北美收购海獭以及其他动物皮毛。从18世纪末开始,每年都有近10000张毛皮出口到中国,其中大部分都来自海獭。这给海獭带来了灭顶之灾,曾经在整个北美洲随处可见的海獭现在只剩下两群,其中一群还是几十年前加拿大政府从阿拉斯加引进的。

海獭数量的锐减带来了连锁反应:海獭主要以海胆和鲍鱼为食,海獭少了,海胆和鲍鱼过度繁殖,吃掉了大量的海藻,而海藻又是大海牛的食物,海藻的减少让大海牛闹了粮荒。更加不幸的是,大海牛行动迟缓、性情温和,而且据说肉很好吃,所以也被人类大量捕杀。生态链被破坏,再加上直接的捕杀,于是,从大海牛这个物种被发现到灭绝,仅仅经过了短短28年。所以你看,自然界是一个有机整体,这个系统中某一个环节的破坏,就会殃及跟它相关的其他物种。

而要从海洋渔业的受害者中找一个更有代表性的样本,那就要数鲸鱼了。早在公元10世纪,捕鲸已经变成了独立的行业。当时捕鲸还仅限于沿海,有专门的嘹望员在海边观测,一旦发现了鲸就立即报告,然后捕鲸船出去捕捉。到17世纪,随着文明的发展,对鲸的需求忽然大增,捕鲸主要还不是为了吃,而是为了鲸油,鲸体内有大量的脂肪,可以提炼出来熬成油脂用于照明。此外,鲸骨支撑的束腰装也是那个时候欧洲淑女的标配,还有抹香鲸的龙涎香被提炼成定香剂和药品……这么大的需求量,很快近海的鲸就被捕捞得不剩多少了,捕鲸船开始前往遥远的大洋深处寻找鲸群。处理鲸的技术也被改进,水手们不再需要将鲸的尸体拖到岸上处理,他们用铁链将尸体固定在船边就可以在船上提炼油脂,这就更加便携,捕鲸船一次出航作业可以捕获更多的鲸。

18世纪,欧洲捕鲸船多到超乎想象,只是荷兰一个国家的捕鲸船就有5800多艘。也正是在18世纪,大西洋灰鲸灭绝了,但这并没有引起人们的关注,捕鲸船队的规模仍然不断扩大,大西洋对面的美国也加入到了这场大屠杀之中。工业革命使得鲸鱼的价值继续提升,鲸油可以润滑机械的齿轮,鲸脂可以制造肥皂,我们的文明竟然越来越离不开鲸了。19世纪晚期,许多曾经挤满鲸鱼的海域已经很难再见到它们的身影,一半的捕鲸地点不得不被放弃,因为这里的鲸已经商业性灭绝了。可以说,如果不是石油之类的燃料及时出现取代了鲸油,那现在地球上的鲸早就灭绝了。

鲸鱼面临的灾难直到1986年才得到改善,因为这一年通过了《全球禁止捕鲸公约》。尽管像日本、冰岛这样的国家依然在捕鲸,但是海洋当中鲸鱼的数量在不断回升,许多种类的鲸鱼数量恢复到上万头。人们沾沾自喜地宣布已经恢复了这些鲸鱼的种群数量,这或许只是聊以自慰,因为它们的数量曾经有上千万甚至上亿头,所以今天的鲸鱼依然面临着生存危机。

类似的遭遇也发生在海象、海豹、海狗等海洋哺乳动物身上,它们的皮毛、脂肪也为它们招来了杀身之祸,18世纪起,这几种动物的数量都在急剧减少。这样无节制的索取,加上日新月异的技术手段,大海再资源丰富也支撑不住了,大一点的鱼和海洋动物被捕捞得越来越少,人只好退而求其次,吃小一点的鱼,比如鲱鱼。为了捕捞鲱鱼,渔民们发明了一种新型的网,这种网有又大又长的铁钩,直接沉入海底,细小的网眼不放过小鱼小虾,这就是拖网。拖网其实就是拉着网子扫过海底,破坏性极大,会将经过的海底生物一网打尽,同时破坏鱼卵和饵料。

拖网的出现,曾经让使用传统手段捕鱼的渔民非常愤慨,双方经常发生冲突,然而为了经济利益,各国政府并没有对拖网的危害做出有效限制,在专家的建议之下,《海洋渔业法》在1865年通过,其中竟然确立了拖网的合法性。作者评价说,这无疑为肆无忌惮破坏海洋开了绿灯。

1883年,调查委员会再次召开,讨论的问题依然是拖网。因为此时已经进入了蒸汽船时代,以往的帆船需要依靠潮汐和风提供动力,这就大大限制了拖网的尺寸和使用深度,而蒸汽船自带动力,能带得动更大的拖网,也能捞得更深,不仅捕捞小鱼小虾,各种软体动物、无脊椎动物、海藻甚至是礁石都被捞了上来,海底被彻底摧毁,生命无处躲藏。然而和上次一样,调查听证并没有阻止拖网的扩张,荷兰、法国、德国等国家的拖网渔船也开始驶向远洋,科学家估计整个北海26万平方公里海底到20世纪初时,每年要被拖网拖两遍。

就这样,我们人类的技术水平越进步,对海洋生态的破坏也就越严重。而除了前面说到的造成了一些物种的减少甚至灭绝,人类这种破坏性捕捞又会对人类社会产生什么影响呢?这就是下面第二部分我们要讲的。

前面说的对海洋资源的破坏性开采,很大程度上是来源于人们的一个错误认识,那就是海洋的生产力是取之不尽、用之不竭的。许多学者赞同这个观点,甚至直到20世纪初,那么多物种灭绝的教训仍然没有让他们警醒,依然认为海洋渔业的规模可以继续扩大,这也就是他们为什么会支持使用拖网的原因。的确,20世纪初渔业产量并没有减少,但是老渔民都知道,曾经富饶的沿海地区已经越来越难捕到鱼了。不仅如此,一些麻烦也很快出现了,主要包括三个方面:第一,就是渔业这个行业发展的下滑;第二,渔业引起的矛盾,催生了人类社会的纠纷;第三,我们前面说到了海洋生态系统的严重破坏,而要知道的是,这可不光是海洋生物受害,更严重的后果可能还在后头。我们下面就逐一来说说这些影响。

20世纪上半叶,经历了两次世界大战。两次大战中,由于海军实力处于下风,德国都采取了用潜艇袭击敌方补给船只的策略。也就是说,看见敌对国的船,不管是军用的还是民用的都打,这就让北海的渔业活动变得非常危险。再加上各国海军都征召了大量的渔民,于是渔业陷入了停滞。这个时候,海洋生物们抓紧时间恢复元气,在一战和二战之后,渔业产量都迎来了一个小高潮。部分科学家提出,应该在二战结束后针对鱼类的开发和捕捞进行调整和立法,以保证鱼群能够可持续捕捞,可这种呼声根本就没人理睬。

战争结束后,渔船再次清空了北海的渔业资源,然后向更北方前进。这个时期渔船也得到了升级,冷冻拖网渔船和工厂船出现了。巨型的工厂船就像一个漂浮的城镇,医院、电影院一应俱全,最关键的是,船上的流水线能够将捕捞的鱼分拣加工,直接变成可以在超市上架销售的食品。捕捞渔业的产量在80年代达到了顶峰,平均每年8500万吨,在这个看上去很美的数字背后,却是对海洋生物毁灭性的捕捞。

1992年7月2日,加拿大125周年国庆后的第二天,渔业部长宣布暂停捕捞鳕鱼两年。加拿大政府本希望能够通过这两年的时间恢复鳕鱼的数量,但是鳕鱼种群已经彻底崩溃,所以禁令一直生效,直到今天。2002年使用电子探鱼器等先进设备、驾驶大功率动力渔船的加拿大渔民,只捕到了7200吨鳕鱼,而在1850年,只有帆船和钓钩的加拿大渔民就能抓到7800吨鳕鱼。

海洋渔业规模不断升级,鱼越来越少,捞鱼的人却越来越多,这也催生了很多矛盾。比如在冰岛海域,越来越多的现代化渔船大肆捕捞,这威胁到了冰岛的就业和出口,于是冰岛宣布,从陆地向外延伸12海里的海域都是本国领海,外国船只不得进入,当时大部分国家的领海面积还只有3海里。冰岛扩大领海面积激怒了英国,于是在前往冰岛海域捕捞的英国渔船中,出现了皇家海军的护卫舰。冰岛与英国的关系急剧恶化,在20世纪,两国爆发了“鳕鱼战争”。

虽然叫战争有点夸张,双方最多也就是渔船相互撞击、割断对方的渔网,并没有真刀真枪地开战,但显然这种冲突容易引发更大规模的事端。为了化解矛盾,冰岛和英国达成了一项缓冲协议。但是1972年,冰岛提出了50海里领海的主张,鳕鱼战争再次爆发,事情最后闹到了联合国。英国和其他西欧国家本以为联合国会倾向自己,但是出乎他们意料的是,冰岛获得了胜利,超过100个国家甚至同意建立200海里的专属经济海域。于是从1976年起,冰岛海域向那些祖辈在这里捕捞的外国渔民关上了大门。时至今日,各国关于领海和专属经济区的划分仍然会引发矛盾,这也是渔业资源枯竭引发的连锁反应。

过度捕捞的第三个重大影响是对生态环境的破坏。作者举了美国切萨皮克湾的例子,这个海湾由大西洋深深嵌入内陆,直通巴尔的摩和美国首都华盛顿。“切萨皮克”在土著人语言中的意思是广阔的贝类海湾,这个贝类主要指的是牡蛎。作为欧洲人最爱的食物,牡蛎有很多做法。为了获得更多的牡蛎,渔民们开始使用牡蛎耙网,这种网与拖网一样,在捕捞牡蛎的同时也会摧毁海床。为了保护牡蛎资源,美国政府开始立法,但是高利润促使渔民们铤而走险,于是警察在夜间查处非法捕捞,双方经常爆发大规模的枪战。20世纪初,牡蛎的产量暴跌,再加上牡蛎疾病的侵袭,今天切萨皮克湾牡蛎的产量只有19世纪时的0.5%。

牡蛎的消失只是一个缩影,从欧洲人第一次发现切萨皮克湾至今,森林砍伐造成的水土流失淤积了河道,生活污水造成了富营养化,牡蛎耙网荡平了海底,整个切萨皮克湾都在死亡。海湾的死亡已经直接波及到了人类,海水富营养化导致了一种对人体有害的微生物滋生,这种微生物分泌的毒素会影响我们的神经系统。切萨皮克湾只是一个缩影,类似的情况几乎出现在所有海域。

当近海渔业资源被破坏之后,渔船不得不前往资源贫瘠的深海,首当其冲的便是日本。到1970年的时候,日本的渔船船队遍布全世界的海域,他们使用延绳钓来捕鱼,鱼线的长度有时候长达100公里,上面挂着3万个鱼钩。金枪鱼是延绳钓的主要目标,但是经常有鲨鱼咬钩而被误捕,起初渔民们会杀死鲨鱼然后扔回海里,可当东亚地区开始将鱼翅作为滋补佳品之后,被钓上来的鲨鱼会被活活割下鱼鳍然后扔掉,海洋中鲨鱼的数量就这样减少了90%。除了鲨鱼,延绳钓的受害者还有信天翁、海豚、鲸鲨、海龟等,它们会因为咬钩或被鱼线缠住而被淹死。

我们已经把海洋资源毁坏得如此严重,那海洋的未来前景会怎么样?下面的第三部分,我们就来说说海洋的未来。

这个说起来,真的是不容乐观。人类科技在20世纪得到突飞猛进的发展,许多高科技设备被安装到渔船上,让今天的渔民完全抛开祖辈们的经验和传统,只需要跟着显示屏上的各种参数追捕鱼群就可以了。新的技术并没有增加多少鱼获,它们只会让海洋中的鱼类变得更少。从1988年开始,每年人类捕捞的鱼类数量比上一年下降50万吨,到2050年时,捕捞量将比今天少30%,地球上一半的人将吃不到鱼。人类面临的不仅是渔业捕捞量下降的问题,还有种类的替换。曾经广受欢迎的大型鱼类已经消失,渔民们转而捕捞小鱼小虾。如果我们的祖先看到今天餐桌上的鱼,大概会嘲笑说:“这些鱼都是用来做鱼饵的!”如果继续这样掠夺海洋资源,或许我们子孙就只能吃浮游生物了。

那如何让海洋恢复生机呢?作者在书中提出了一些建议,这里面有些是很容易理解的,但有些可能是你没想到的。比如,作者主张减少捕捞量,建立禁止任何捕捞行为的海洋保护区,这都很容易理解。他还指出,我们应该使用目前最好的捕鱼技术,通过技术手段实现定向捕捞,比如要捕金枪鱼,就只捕金枪鱼,这样既方便渔民,也能避免混捕带来的无谓破坏。在改善捕捞技术的同时,我们还应该禁止或限制最具破坏性的渔具,比如前面多次提到的拖网。

除了这些,作者提出的建议还有这么几条:

首先,作者指出我们应该从源头上消除有风险的决策。为什么很多关于渔业的政策决策,会给海洋生态环境带来风险?就是因为各国担任渔业部长的都是几年就会升迁的政客,他们制定政策只为了获得更多的支持,而不是长期地可持续发展渔业。所以,理想的渔业政策应该由专家、学者和民众组成的独立组织来参与制定。

其次,作者还主张取消鱼获配额。大家觉得配额会保护鱼类资源、限制捕捞,其实很多鱼类可供捕捞的数量远远达不到配额,渔民会将配额作为护身符,大肆捕捞幼鱼,造成物种危机。

最后还有一点可能是我们都想不到的,那就是作者认为应该要求渔民保留他们所捕的鱼获。这是为什么呢?你看,渔船的装载量有限,谁都希望更多地捕捞值钱的鱼,而经济价值不那么高的渔获往往被他们倾倒回海里,这可不是放生,因为在捕捞过程中很多海洋生物已经是非死即伤了,结果就是,很可能捕捞一吨高经济价值的鱼,会有十几吨其他的鱼虾连带送命,这就造成了对海洋生物资源的无谓浪费,必须制止。

这些建议看着简单,但真要执行起来都是非常艰巨的,但作者在本书最后一章还是提供了一个让人看到希望的例证,那就是海洋保护区。在单独划出的海洋保护区,动植物已经恢复到一个世纪之前的程度,这样的成果告诉我们,如果我们现在行动起来还不晚,建立海洋保护区,改进和规范渔业,人类还是有机会可持续利用海洋资源的,我们还有机会让海洋免于空荡荡,让我们的后代也能够分享蓝色的大海。如果继续放任不加节制地毁灭海洋生态,最终遭到毁灭的将不仅仅是渔业,甚至是我们自己。

以上就是这本《假如海洋空荡荡》的主要内容,我们再来回顾一下。这本书通过三大部分回顾了人类对于海洋的影响,分别是:第一,渔业的发展给海洋动物和生态带来了哪些毁灭性的灾难;第二,海洋生态的变化又给人类社会造成了什么影响;第三,我们该如何保护海洋,避免有朝一日它真的变得空荡荡。

听过了作者列举的事实和提出的观点,我们该如何理解和看待这本书呢?其实,跟《寂静的春天》一样,这本书向公众揭示了一个血淋林的事实,那就是我们的海洋生态问题真的到了不得不重视的程度了,它提醒我们注意生态问题,否则,未来的海洋空荡荡将不是危言耸听。这也是这类环境科普书的价值之所在。

如果我们把这个问题再说深一层,可以说,本书说的是当今世界的一个难题,这个难题还不是该如何保护环境,而是该如何协调环境与发展,这背后是看待世界的两种不同眼光:生态主义和生产主义。生态主义主张把环保问题放在首位,而生产主义则主张用生产和技术进步来解决环境问题。本书的作者显然是属于前者的,所以我们能够感受到他文字背后那种对生态环境问题的痛心疾首,能够感觉到他对他眼中破坏海洋的种种短视政策的愤慨。但是从理性层面来说,生态主义和生产主义这两种主张其实也很难简单评判孰高孰低,偏执于任何一端都是不明智的,所以,不论渔业、林业、矿业,所有这些跟自然打交道的行业,需要的都是找到一个生态与生产协调发展的平衡点。

撰稿:曲飞工作室 脑图:刘艳 转述:金北平

划重点

1.人类的渔业发展史,如果切换到海洋生物的视角,那就是一部血泪史、毁灭史。

2.破坏性捕捞也会对人类社会产生不良影响,主要表现在三个方面:渔业行业发展下滑、人类社会纠纷、生态环境破坏。

3.如果继续放任不加节制地毁灭海洋生态,最终遭到毁灭的将不仅仅是渔业,甚至是我们自己。