《会战成瘾》 刘怡解读

《会战成瘾》| 刘怡解读

你好,欢迎每天听本书,我是刘怡。今天我要为你讲的书,是美国历史学者诺兰的《会战成瘾》。这是一部将近1000页厚,整整76万字的军事史著作。它的副标题叫“军事史上的野心陷阱”,书里选取的案例,远到公元前5世纪,近到第二次世界大战。如果你对军事问题不感兴趣,可能看到这么大的篇幅,这么长的时间跨度,就想打退堂鼓了。可要我说啊,这绝不是一本只对军事迷才有价值的书;读懂它呢,也不需要很高的知识门槛。因为它讲的远不只是单纯的军事案例,书里总结的历史经验和思维陷阱,对我们的日常工作和生活,都很有参考价值,值得说道说道。

我们先来看这个书名,它叫“会战成瘾”。会战,或者说战役,这个概念大家都很熟悉。历史教科书上,经常出现这样的表述:“斯大林格勒战役是第二次世界大战的转折点。”“中途岛海战是太平洋战争的转折点。”中国人民解放战争中的三大战役,更是至今为我们津津乐道。像这种调用几十万,甚至数百万军队和不计其数的武器装备,结局可能影响整场战争走向的战役,还有一个专门的术语,叫“决定性会战”。赢得过多次决定性会战的人,就是我们常说的“军事天才”。拿破仑的名气为什么那么大?不就是因为他在乌尔姆、奥斯特里茨和耶拿,连续打赢了几十场重大会战嘛。反过来,“会战成瘾”这个书名,就不难理解了。为了尽快结束整场战争,耗尽敌人的抵抗能力,最有效率的方式是什么?当然是发动决定性会战了。于是,会战就从一种军事现象,变成了广受追捧的趋势,甚至是“瘾”。

你可别以为,“会战成瘾”,只存在于战场上啊。想一想,我们在日常工作中,是不是经常听到“毕其功于一役”这个说法?还有“集中资源打大仗”“一战定胜负”,这类口号,在公司做项目时特别常见。用打会战的思维来做项目,一来能节约时间,二来降低了长期僵持消耗的成本,属于“四两拨千斤”。但是,本书作者诺兰,却提了两个问题:用发动会战来影响整场战争的走向,这个模式,到底有没有历史依据?另外,主动发起会战,是不是真能节省整体成本?

顺着这两个问题,诺兰把整个西方军事史,从头到尾梳理了一遍。他惊讶地发现,在18世纪末以前,会战虽然相当常见,但并没有被捧上神坛。“会战成瘾”这种现象,其实是在拿破仑崛起后才出现的。在拿破仑时代,欧洲大国的政治、经济和文化基础,已经能动员起上百万规模的大军。火炮技术和军事编制的进步,又使拿破仑麾下的法国军队,可以在一场会战中,摧毁其他国家的大半支常备军。这样一来,发动会战,就成了一种有利可图的“杠杆”。我们熟悉的现代战争理论,以及模仿军事案例的企业战略,基本上都是在拿破仑战争的基础上成型的。

问题在于,通过一场会战来赢得整个战争,根本没有那么高的成功率。一些家喻户晓的名将,比如项羽和汉尼拔,都擅长指挥会战,却输掉了更大范围内的战争。就连拿破仑自己,不也在莱比锡和滑铁卢,把之前几十场会战的胜利都还回去了吗?更要命的是,作者诺兰还发现,过度痴迷会战,会让军事统帅们轻视更重要,也更长期的后勤保障和科技因素。本来,发动会战是为了速战速决,用短期投入来代替长期消耗。结果,不光会战本身打成了消耗战,战争的整体成本,也丝毫没有得到控制。因此,“会战成瘾”,其实是一种病态现象。它是教训,而不是经验。

当然,诺兰并没有完全否定会战的价值。但他提醒我们:会战的崛起,是战争艺术发展的结果,而不是原因。过度夸大会战的价值,甚至认为只要精心策划某一场会战,就可以顺理成章赢得整场战争,其实是一种思维上的懒惰。这个道理,对我们的日常工作和生活也适用。你看,这本《会战成瘾》,是不是对非“军迷”,也有很重要的启发?

本书作者卡塔尔·诺兰,是美国波士顿大学国际历史研究所所长,出版过14本军事史专著。《会战成瘾》的英文版,是他在2017年写完的,当年就拿下了美国著名的吉尔德-莱曼军事历史图书奖。诺兰在本书引言里专门指出,他希望那些不研究军事的普通人,也能通过这本书,修正“毕其功于一役”的偏见。相信它也会让你有不同寻常的收获。

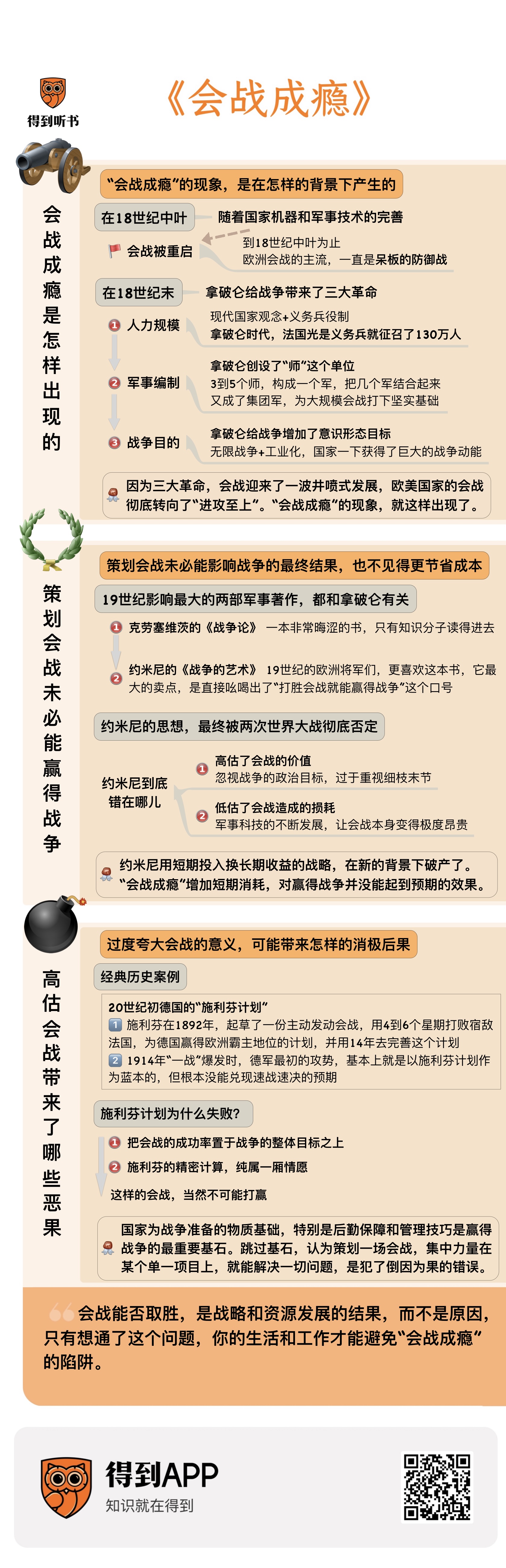

接下来,我就分三部分,为你介绍本书的主要内容。首先,我们来看一下,“会战成瘾”这种特殊的心理现象,是在怎样的背景下产生的。在第二部分里,我会为你分析,为什么策划会战,未必能影响战争的最终结果,也不见得更节省成本。最后,我再结合历史案例,为你分析:过度夸大会战的意义,可能带来怎样的消极后果。

开始讲述本书的内容以前,我想先给你出道题。你知道在世界军事史上,有多少本名叫《战争的艺术》的书吗?

答案是三本。这第一本,我们可太熟悉了,它就是中国的《孙子兵法》。1772年,法国传教士把《孙子兵法》翻译到欧洲,重新起了个名字叫《中国战争艺术》。从此,这本书在西方就被叫作《战争的艺术》。西方人自己写的《战争的艺术》呢,还有两本。第一本出版于1521年,它的作者是大名鼎鼎的意大利哲学家,《君主论》的作者马基雅维利。第二本《战争的艺术》,出版于1838年,它的作者是瑞士军事思想家,给拿破仑当过参谋的约米尼。

说到这里,问题就来了。中国的《孙子兵法》,问世于公元前5世纪。马基雅维利的《战争的艺术》,要比它晚2000年才出版。难道说在这2000年里,西方国家,尤其是欧洲,就没有专门研究战争艺术的理论书吗?另外,马基雅维利和约米尼那两本《战争的艺术》,中间也隔了300多年。为什么在那段时间里,没有出现同一主题的著作呢?

本书作者诺兰,没有直接回答这两个问题,但他发现了一个有趣的现象:从公元5世纪开始,欧洲国家经历了长达1000多年的会战“冰河期”。会战的规模越打越小,水平也停滞不前。这一点从参战人数上就可以看出来。早在公元前5世纪,也就是中国的春秋末期,欧洲大规模会战的参战人数,已经超过了1万人。古希腊著名的马拉松会战,双方出动的作战部队,数量就在1万到2万人之间。到了公元前3世纪,也就是中国的战国末期,欧洲的大规模会战,已经能调动10万人级别的兵力。比如,迦太基名将汉尼拔的成名战——公元前216年的坎尼会战,交战双方就出动了13万大军。然而,进入公元5世纪,“冰河期”突然降临了。在14世纪的英法百年战争期间,有一场著名的加斯科涅会战。参战双方的总兵力,还不到3万人,直接倒退回了古希腊的水平。直到15世纪末,漫长的会战“冰河期”才宣告结束。但欧洲大规模会战的参战兵力,依然没能突破10万人这个量级。会战的规模不够大,影响不够广,自然也不会有多少理论家,撰写研究战争艺术的著作。可以说,“会战成瘾”这种现象,在“冰河期”根本不存在。

问题来了:这段1000多年的会战“冰河期”,是怎么出现的呢?简单来说,它涉及一个重要的历史阶段,就是中世纪。我们都知道,欧洲的历史和中国不太一样。自从罗马帝国分裂后,它再也没有经历大一统状态。整个中世纪,形形色色的欧洲诸侯国,虽然混战不断,但本身国力有限,没有能力编练几十万大军。像16世纪著名的瑞士雇佣兵,每一支通常只有两三千人,用的武器还是长矛。要靠这种军队去打大会战,打歼灭战,难度可想而知。直到18世纪中叶,随着国家机器和军事技术的完善,欧洲的陆上战争,才终于恢复到了相对专业的水平。像法国、西班牙这样的大国,它们平时就会供养一支10万人级别的常备军,有贵族出身的职业军官负责指挥,有工程师和技术专家负责改进火炮、修筑要塞,有经济学家帮忙筹措军费,还有法律专家专门研究战争规则。本书作者诺兰讲,到了这个阶段,会战终于被欧洲国家重新“拾”起来了。像1756年爆发的“七年战争”,就打了十几场会战,相当激烈。

但是,18世纪的会战,“草台班子感”还是非常强的。举个例子:当时的欧洲,还没有经历工业革命,大部分男性都是农民。封建君主需要农民为他们耕种土地,缴纳赋税,因此不敢实行征兵制。当时欧洲军队的主体,基本上都是目不识丁的无业游民、乞丐和临时征召的壮丁。法国和俄国军队里,甚至有1/4的人是外国冒险家。像这种军队,光是列阵行军,确保士兵不开小差,就得耗费大量精力。因此,18世纪的欧洲会战,有许多离谱的“潜规则”。比如,步兵、骑兵和炮兵,在进军时必须分开,到了战场才重新列阵,否则就会乱成一团。出国打仗时,要提前设立补给站。大部队活动的范围,不能超过补给站周围五天的路程,否则士兵就会原地抢劫,随后逃回老家。

可以想象,这种水准的军队,虽然能拼凑起来打会战,但根本胜任不了高强度、大范围的运动战。因此,到18世纪中叶为止,欧洲会战的主流,一直是呆板的防御战。几万大军,围着一座坚固的要塞连打几个月,双方的动作都是慢吞吞的,效率很低。更重要的是,封建王国之间的战争,目的是有限的,要么为了争夺某一块领土,要么是抢夺某个王位的继承权。即使打输了,停战条件也不会太苛刻。为了有限的战争目的,花光最后一分钱,流尽最后一滴血,这在当时是无法想象的。比战争再低一档的会战呢,自然也受到影响,在规模和激烈程度上都徘徊不前。

然而,就在18世纪末,欧洲迎来了一场“战争革命”。引领这次革命的弄潮儿,正是拿破仑。拿破仑带来的变化,又可以归结为三个方面,分别是人力规模、军事编制和战争目的。先说人力。我们都知道,拿破仑是在法国大革命中崛起的。大革命的一项创举,是用现代国家的观念改造法国人的头脑,再用义务兵役制把他们动员起来。过去,法国士兵是从街头抓来的乞丐,军官则是世袭贵族,双方彼此仇视。要说服大头兵为国王的利益浴血奋战,是很难做到的。现在,革命政权告诉法国人:国王和贵族已经被推翻,军队里不再有阶级之分。参军打仗,不仅是保家卫国,履行公民义务,还有机会出人头地,当上将军甚至元帅。这样一来,士兵不仅不会开小差,军纪也好了许多。

可别小看这种思想上的变化啊。它的直接后果,是大幅提升了国家的动员能力。18世纪中叶,欧洲各国“养兵”的极限,是每55个平民供养一个士兵。换句话说,当时2800万人口的法国,最多只能养50万兵。超过这个数,国家财政就会破产,士兵也会变成一盘散沙。那大革命之后呢?我可以告诉你一个数字:拿破仑时代,法国光是义务兵就征召了130万人,接近过去的3倍。你要问养兵的钱从哪里来?答案是四个字:以战养战。过去,军官不敢让士兵在其他国家的领土上征集物资,是担心他们拿到东西就开小差。现在,士兵不仅不会逃跑,还能有针对性地打击敌国的经济中心,夺取对方的财源,为我所用。拿破仑就是靠着“以战养战”,才能在欧洲大陆横行十多年的。

除了人力规模上的革命,拿破仑还带来了第二项变化,那就是军事编制。整个18世纪,欧洲陆军的基本作战单位是团。一个团通常只有1600人,步兵团、骑兵团、炮兵团还是分开的。光是把这么多零散的部队组合起来,投入进攻,就要花费好几天时间。而拿破仑创设了“师”这个单位,每个师有1万人,同时下辖步、骑、炮三个兵种。3到5个师,加上工兵、辎重、直属炮兵等单位,构成一个军。打仗时,每个军会在几十公里宽的正面同时推进,随时可以发动大规模攻击。把几个军结合起来,又成了集团军。它可以瞄准敌方战线的弱点,进行孤注一掷的打击。

拿破仑带来的第三项变化,是战争的目的。前面说到,封建君主之间的战争,是一种“有限战争”。而拿破仑给战争增加了意识形态目标。法国之所以要对外扩张,不光是为了夺取土地。它还要荡涤整个欧洲的封建制度,并用军事胜利来彰显民族自豪感。这样一来,战争的目的就被无限扩大了。当这种“无限战争”的理念,和工业化结合起来之后,国家一下子获得了巨大的战争动能。过去,打仗只是军人的事,平民可以置身世外。现在,整个经济和社会都要为战争服务。能源、金属和粮食要管制起来,优先供应前线。敌方的工业设施、大城市和人力资源,也成了攻击目标。不到其中一方彻底崩溃,战争机器根本不会停下来。这就使战争的激烈程度和破坏力,出现了急剧上升。

正是因为拿破仑给战争带来了三大革命,会战也迎来了一波井喷式发展。过去,会战的主要形式是防御和迟滞,最多出动几万人。而拿破仑编练的集团军,动辄达到十多万人。1812年他入侵俄国时,更是集结了将近70万作战部队。有了充足的人力和威力强大的火炮,就能打运动战了。1805年秋天,拿破仑在不到一个月时间里,指挥18万大军,从莱茵河杀到中欧,接连打败奥地利和俄国,就是运动战制胜的典范。当会战转变为运动战之后,它的目标也不再是攻占城池,而是歼灭敌人的作战部队。要打歼灭战,就得鼓励进攻,排斥防御。因此,从拿破仑开始,欧美国家的会战,彻底转向了“进攻至上”。通过连续发动大规模会战,迅速耗尽对手的有生力量,迫使其投降,也成了各国军事家思考的重点。“会战成瘾”的现象,就这样出现了。当然,这种兴师动众的会战,伤亡率也是极为惊人的。从1803年到1815年,拿破仑及其对手,光是在战场上就阵亡了250万人。会战彻底成为了吞噬生命的黑洞。

刚刚我们回顾了“会战成瘾”现象的产生。可以说,拿破仑是它最大的推手。尽管拿破仑本人,在1815年的滑铁卢会战中被彻底击败,但欧美各国对他的军事遗产的学习,却持续了100多年。19世纪影响最大的两部军事著作,都和拿破仑有关。它们中的第一部,就是克劳塞维茨的《战争论》。克劳塞维茨是一位普鲁士将军,曾经被拿破仑俘虏过。他敏锐地察觉到,战争模式已经发生了重大变化,于是把自己的思考,写进了《战争论》。

但是,《战争论》是一本非常晦涩的书,只有知识分子读得进去。19世纪的欧洲将军们,更喜欢另一本书,它就是前面提过的约米尼的《战争的艺术》。约米尼这个人,思维比克劳塞维茨简单得多。他曾经说过:“所有的军事战略,都由永恒的科学法则支配。这些法则的精华,就是一句话:集中优势兵力,在某个决定性的位置打击较弱的敌人,通过进攻赢得胜利。”在《战争的艺术》里,约米尼还事无巨细地讲解:怎样才能找到地理上的战略支点,怎样迂回敌军侧翼,怎样设置包围圈。可以说,这就是一份19世纪的“会战指挥学”PPT。对急于学习拿破仑军事经验的欧美各国来说,这本书实在太实用了。因此,直到“二战”爆发为止,约米尼的书,一直是各大国军事院校的核心教材。

约米尼的著作,为什么这么受欢迎呢?除去通俗易懂外,它最大的卖点,是直接吆喝出了“打胜会战就能赢得战争”这个口号。想想看,欧洲古代史上那些著名的战争,像什么英法百年战争,德意志三十年战争,听名字就知道,持续的时间长到离谱,是要无休止地打下去的。而约米尼宣称:只要精心策划几场决定性会战,就能大大缩短战争进程,这就很有吸引力了。毕竟,会战看的是短期投入,战争消耗的却是长期资源。用短期换长期,这个买卖划得来。更何况,约米尼在他的“PPT”里,还手把手地讲解了打赢会战的几大要点。一是集中优势兵力,也就是投入足够多的兵员和火力;二是找准突破点,也就是实施战术机动。兵力,火力,再加机动性,会战就是这么“简单”。还愣着干吗?赶紧付诸实施啊!

从19世纪20年代到“二战”前期,全世界主要大国,尤其是西方大国,基本上是按照约米尼的这份“PPT”,去策划会战和扩充军备的。我们熟悉的许多军事现象,都可以用约米尼提炼的兵力、火力、机动性这三大要素来概括。铁路的军事价值是什么?是快速调动部队,转移重型装备,这涉及机动性和火力。大炮的价值是什么?当然是火力。把大炮安装到履带式底盘上,就成了坦克,火力之上又叠加了机动性。就连海上和空中作战,逻辑也差不多。美国的“海权论之父”马汉,就把约米尼的理论套用到海上,提出了“控制海洋等于赢得主力舰会战”这个公式,引发了海军军备竞赛。荒唐的是,几乎没有哪个欧美大国认真研究过防御战,大家满脑子装的都是打进攻性会战,以攻代守。

站在历史后端,我们当然知道:约米尼的“PPT”,最终被真实的战争彻底否定了。两次世界大战,全都发展成了漫长的消耗战。那些精心策划的大规模会战,既没有缩短战争进程,也没有减少资源消耗。那问题来了:约米尼到底错在哪儿呢?

本书作者诺兰认为,约米尼犯的第一个错误,是强行在“打赢会战”和“赢得战争”之间建立因果关联。这个思维误区,也是约米尼和克劳塞维茨最大的差距。克劳塞维茨有句家喻户晓的名言:“战争是政治混合了其他手段的延续。”换句话说,国家要先设置政治目标,根据这个目标决定战争的规模,随后才开始研究具体的会战。而约米尼完全不考虑政治。他把一些和会战有关的细枝末节,比如怎样迂回包抄,怎样堆积火力,当作头等大事去研究,却忽视了一个更重要的问题:如果军事目标和政治目标脱节,那即使打赢再多的会战,也无法终结整场战争,更谈不上取胜。

约米尼最推崇的拿破仑,就是一个典型的“会战赢家,战争输家”。在入侵俄国以前,拿破仑几乎百战百胜。但他除了优异的军事才干外,根本没有靠谱的政治目标。这使得英国、奥地利等国确信:除了咬紧牙关打败拿破仑,它们没有其他选择。拿破仑悍然入侵俄国,更是他过度迷信武力,毫无政治韬略的典型写照,结局自然也是灾难性的。

另外,克劳塞维茨在《战争论》中还指出:虽然进攻性会战,在许多场合具有不可替代的价值,但当防御者拥有强烈的政治和情感动机时,他们更能左右战争的进程。这方面,最典型的例子就是中国人民抗日战争。侵华日军是进攻者,拥有装备优势,在抗战初期赢得过不少大型会战。但中国人民拥有旺盛的爱国热情,可以依托国土纵深打持久战,最终也赢得了整场战争的胜利。像这种情况,“会战成瘾”的约米尼就预见不到。还有一个反差更大的例子:沙皇俄国,在日俄战争和第一次世界大战中都是失败者,因为普通士兵不愿为帝国主义的野心卖命。但在“二战”期间,当希特勒入侵苏联时,却遭遇了苏联军民同仇敌忾的抵抗。这充分说明,战争的结果,未必是由会战决定的。

除了高估会战的价值,约米尼还犯了另一个错误,就是低估会战造成的损耗。前面说过,约米尼对会战的认识,主要来自拿破仑。在拿破仑时代,军事后勤学还是一门相当原始的学科,科技进化也非常慢。加上主战场基本都在西欧和南欧的平原,发动一场会战要消耗的资源,的确不算惊人。但进入20世纪,情况完全变了,军事科技迎来了高速发展阶段。轰炸机、坦克、航空母舰,这些装备是在不到十年里接踵出现的,而且一直在迭代。国家为了打赢决定性会战,在和平时期就要反复采购新武器,还要准备好相应的后勤物资和工业产能。这让会战本身变得极度昂贵。一场精心策划的会战,如果没能打赢,或者战术上打赢了,但消耗的人力、物力太多,那国家可能直接陷入“失血”,就此丧失进攻能力。太平洋战争中的日本,就是在输掉期待过高的中途岛会战之后,走了下坡路。

另外,战争空间的扩大,也让会战的损耗成倍增加。举个例子:1941年6月德国发动侵苏战争后,前三个半月,几乎势如破竹。直到10月份受阻于莫斯科城下,势头才被遏制。但你可能不知道,在这节节胜利的三个半月里,德军依然损失了40多万士兵、1000多辆坦克和上千架飞机,相当于开战时总兵力的1/5。这些损失没什么复杂的原因,就是苏联巨大的国土纵深造成的消耗。真正的大会战还没打起来,就消耗了这么多资源。等到真的打响了斯大林格勒、库尔斯克这样的血战,成本只会更高。约米尼用短期投入交换长期收益的战略,就在这样的背景下破产了。“会战成瘾”,除了进一步增加短期消耗,对赢得战争并没能起到预期的效果。

刚刚我们回顾了“会战至上”思维存在的误区。接下来,我想讲一个经典历史案例,加深你的印象。这个案例,就是20世纪初德国的“施利芬计划”。施利芬是德国陆军总参谋长,也是当时公认的进攻战大师。他在1892年,就起草了一份主动发动大会战,用4到6个星期打败宿敌法国,为德国赢得欧洲霸主地位的计划,并且花了整整14年去完善这个计划。当时德国在西线要面对法国,在东线面对俄国,可以说腹背受敌。施利芬的想法,是“先西后东”,优先攻击法国。他把德国陆军总兵力的7/8配置在西线,又把这股大军的7/8集中在右翼。战争爆发时,德军右翼会穿过中立国比利时和卢森堡,迂回包围法军主力,接着一击制胜。为了把自己的方案进一步精确化,施利芬甚至列出了明确的时间表,开战第几天的几点,德军要推进到法国的哪座城市,都被他提前写到了计划里。1914年“一战”爆发时,德军最初的攻势,基本上就是以这份“施利芬计划”作为蓝本的,但根本没能兑现速战速决的预期。

施利芬计划为什么失败?问题首先出在它的目标上。如果德国的期待是尽快打败法国,那它应该尽量避免多线作战,争取俄国的友好,并且绝不应该入侵比利时,以免引起其他国家的恐惧。但施利芬没有任何政治头脑,他把会战的成功率置于战争的整体目标之上。结果,德国不仅受到俄国的牵制,还在比利时问题上惹怒了英国。对手的兵力因此显著增加,挡住了德军打出的重拳。另外,施利芬的精密计算,也纯属一厢情愿。按照他的想法,德国要打赢这场会战,至少要准备34个军,这个数字比德国青壮年男性的总人口还多。几百万人的军队,在一个月里要消耗多少弹药,准备多少火车皮,发放多少军饷,施利芬也没有概念。对此,19世纪的一位德国将军格罗曼曾经讽刺说:“花几年时间,在办公室里制定一份详细的会战计划,纯属胡闹。那是写军事小说。”这样的会战,当然不可能打赢。

好了,关于这本《会战成瘾》的主要内容,就为你介绍到这里。

如果我们超越狭隘的军事视角,把目光放到更大的战略领域,所谓“会战成瘾”,其实是希望用一两个拳头产品或者核心项目,彻底打通新的发展道路。这个思路,本身有可取之处。但如果把它绝对化、片面化,就会出大问题。国家的政治目标,相当于公司或者个人的整体目标,是最重要,也最值得反复琢磨的。置大目标于不顾,纠结于技术细节,就会犯下丢了西瓜、捡了芝麻的错误。国家为战争准备的物质基础,特别是后勤保障和管理技巧,则是赢得战争的最重要基石。它相当于公司的技术储备,个人的能力培养。跳过这些更重要的积淀,认为策划一场会战,集中力量在某个单一项目上,就能解决一切问题,其实是犯了倒因为果的错误。会战能否取胜,是战略和资源发展的结果,而不是原因。只有想通了这个问题,你的生活和工作才能避免“会战成瘾”的陷阱。

以上,就是这本书的精华内容。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

从拿破仑开始,欧美国家的会战,彻底转向了“进攻至上”。通过连续发动大规模会战,迅速耗尽对手的有生力量,迫使其投降,也成了各国军事家思考的重点。“会战成瘾”的现象,就这样出现了。

-

国家为战争准备的物质基础,特别是后勤保障和管理技巧,则是赢得战争的最重要基石。它相当于公司的技术储备,个人的能力培养。跳过这些更重要的积淀,认为策划一场会战,集中力量在某个单一项目上,就能解决一切问题,其实是犯了倒因为果的错误。

-

会战能否取胜,是战略和资源发展的结果,而不是原因。