《中美相遇》 张文倩解读

《中美相遇》| 张文倩解读

关于作者

本书作者王元崇是旅美历史学者,美国特拉华大学历史系副教授,主要研究近世中国和东亚外交史,代表作有Remaking the Chinese Empire: Manchu-Korean Relations,1616-1911 (《再造中华帝国:满满朝鲜关系,1616-1911年》)、《中美相遇:大国外交与晚清兴衰(1784—1911)》等。

关于本书

本书从今日中美关系的问题出发,回到两百多年前的历史现场,发现不为人知的故事真相,也颠覆了大众对晚清和美国的固有认知。中美两国实力的变化,是时代巨变的风向标,也是我们思考未来的线索。

核心内容

第一部分,中国茶叶与美国独立革命有什么关系?为什么“美国梦”的开始,恰恰是中国灾难的序幕?

第二部分,美国对清朝的“大国”印象是怎么被颠覆的?美国的“条约”式建交怎样攻克了大清的“磕头”难题?

第三部分,作为中国“真正的朋友”,美国为何一边对中国移民关上国门,一边在中国搞“门户开放”?

你好,欢迎每天听本书,今天要为你解读的书是《中美相遇》,它的副标题是“大国外交与晚清兴衰(1784—1911)”。顾名思义,这是一本讲述晚清时期中美外交史的书。

我们知道,中美关系是当今世界最重要的双边关系,中美关系的现实和历史一直都备受关注。不过,过去对中美外交史的讨论,大多集中在20世纪以后的历史,比如二战、冷战、朝鲜战争、乒乓外交等等。而对于更早期的历史,也就是美国建国初期的那一百多年里,美国与晚清的交往情况,则比较少有人谈起。

而今天我要为你解读的这本书,研究的正是两国早期的外交史。它的作者王元崇先生,是北京大学历史系硕士毕业,后在康奈尔大学获得博士学位,现任教于美国特拉华大学历史系,专攻近世中国和东亚外交史。他在中美两国都有求学和生活经历,这让他对两国关系有很深的现实体感。比如,他发现美国学生对中国的了解,远远不如中国学生对美国的了解,很多美国学生对中美交往的历史,一问三不知。

这让他深受触动,他说,“美国这种情况,和我们中国鸦片战争时的状态多少有些相似,认定自身是天下文明的中心,颇具万邦来朝之势,而不去关注甚至严重忽略了其他国家。”于是,他在学校开设了中美关系史的课程,把被遗忘在历史档案里的故事讲给学生听,《中美相遇》这本书,正是脱胎于这门课。

在书里,他用讲故事的方式,提炼出茶叶、鸦片、条约、磕头等关键词,把中美第一次相遇的来龙去脉、中美矛盾的历史线索,都完整地展现在我们面前。这些故事跨越两个世纪,从1784年两国建交到1911年爆发辛亥革命,让我们看到:在1784到1911年间,中美两国是怎么花费了漫长的时间来互相了解的?国家实力和国际地位的变化,又是怎么影响两国交往的?

正如著名历史学家沈志华教授所言,这本书“对中美早期交往的历史进行远距离观察,有助于人们看到起点、发展和全貌”。

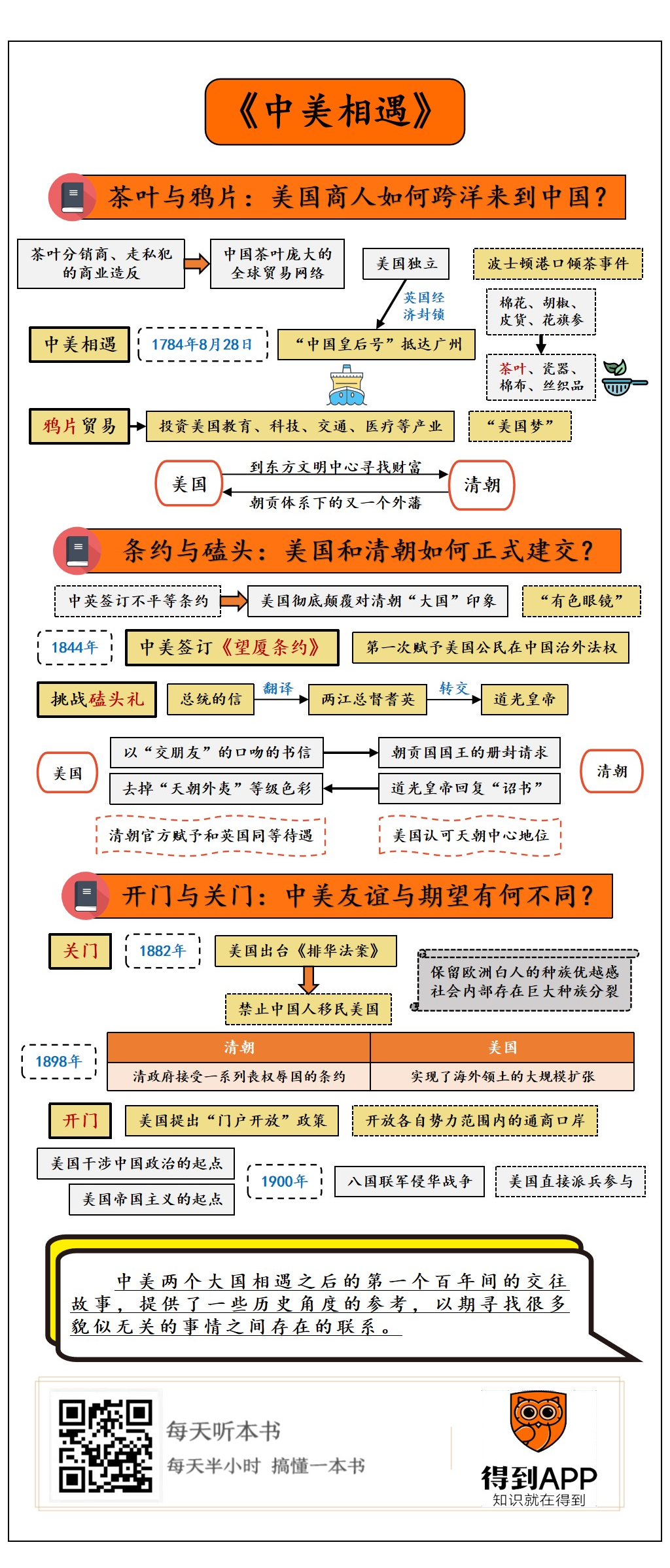

本期音频分三个部分来为你解读这本书,每个部分都有两个关键词:第一部分,是茶叶与鸦片的故事,讲述美国是怎么跨洋来到中国的,为什么说美国的建国与强国都离不开中国?第二部分,是条约与磕头的故事,讲述美国和中国官方是如何正式建交、成为朋友的?中间遇到了哪些困难?第三部分,是开门与关门的故事,讲述美国为何对中国移民关上大门,却在中国要求“门户开放”?中美友谊和中国期望的有什么不一样?

好,第一部分,通过茶叶和鸦片的故事,来了解美国是怎么样跨洋来到中国的,为什么说美国的建国和强国都离不开中国?

清代中国的茶叶在全球有巨大的贸易网络,而作者认为,美国的诞生,恰恰与中国茶叶有关。你可能听说过引爆美国独立战争的“波士顿港口倾茶事件”,这里面就有中国福建武夷山产的正山小种红茶。在英国殖民北美时期,英属东印度公司垄断了北美的茶叶进口权,中国茶叶要由这家公司从广州运回英国,再通过北美的分销商卖到北美殖民地,东印度公司不直接参与销售环节。结果,这种合法渠道得来的茶叶因为课税,售价比较高,走私贸易便在北美悄然兴起,在新英格兰地区,甚至占据了三分之二到九成的消费市场。

为了保护东印度公司受损的利益,1773年5月10日,英国国会通过《茶叶法案》,允许东印度公司直接在北美销售茶叶。随后,东印度公司茶叶价格下调,比走私茶叶的价格更便宜。当时,这家公司持有大约1700万磅的茶叶,准备出售,相当于北美市场两三年乃至四五年的茶叶消费总量,这无疑把北美的分销商和走私贩们推上绝路。这一法案很快引发了后者的联合反抗。

1773年12月16日晚上,在波士顿港口,一群示威者装扮成印第安人,悄悄潜入东印度公司的商船,把340箱92000磅的茶叶全部倒入大海。事后不到两年时间,美国独立战争就爆发了。

某种程度上来说,美国的独立,起源于一群茶叶分销商、走私贩的商业造反,看似与中国毫无关联,但它发生的背景是中国茶叶的一张庞大的全球贸易网络。

所以,倒茶倒掉的只是英国在北美的殖民政权。绕开了英国,绕不开的是中国茶叶的财富诱惑。美国诞生后的第一件大事,就是到中国去。中美相遇,是从一艘名叫“中国皇后号”的美国商船开始的。

1784年8月28日,“中国皇后号”抵达广州,船上装的都是美洲特产,像棉花、胡椒、皮货,还有今天我们熟悉的花旗参。这些货物在广州售卖一空,换成了茶叶、瓷器、棉布、丝织品,满载而归。不过,跟欧洲商人相比,美国人来得有些晚了,英国、法国、荷兰早就在中国积累了多年的贸易经验,而新生的美国还没有人和中国打过交道。

当时的美国人对中国陌生到了什么程度呢?据说,美国国会提前给“中国皇后号”颁发的航海护照上,居然写了这样一长串尊称,你感受一下:“至贵的、至高的、无上的、受人敬仰的、尊贵的、高贵的、权威的、睿智的和英明的君王、皇帝、国王、共和国王、亲王、公爵、伯爵、男爵、贵爵、镇长、议员、法官、将官、司法代表和摄政代表们。”他们把所有能想到的高级官衔都用上了,心想总有一款适合中国吧?

听到这里,你可能觉得奇怪,既然美国是靠抵制中国茶叶发起独立运动的,为什么还要冒着巨大风险来中国呢?原来,在1783年,也就是“中国皇后号”起航前一年,美国刚刚宣布独立,随之而来的便是英国的经济封锁。英国关闭了西印度群岛的大门,将新生美国限制在密西西比河以东到大西洋沿岸的区域内。为了冲破封锁,洲际远洋贸易成了美国人不得已的选择。他们马上想到遥远的中国。因为络绎不绝的欧洲商船带回来的中国货,让他们看到东方文明古国蕴藏的无限商机。“中国皇后号”与中国的第一次亲密接触,也让美国人亲眼证实了广州国际贸易的盛况。

接下来,说说另一个更鲜为人知的故事——美国是怎么靠对华贸易发家的?这个故事可不像茶叶那么单纯,说出来你一定不陌生,是靠鸦片。没错,自从英国开辟了这条发中国国难财的致富道路,就吸引了包括美国在内的各国商人加入。在美国与清朝政府建交前,鸦片贸易曾是美国商人在中国最重要的一项生意。在鸦片战争以前,几乎所有在广州从事贸易的美国家族企业,都参与过鸦片贸易,其中有不少后来成了我们熟知的资本巨头,比如福布斯家族,就是在广州捞到第一桶金。

他们拿着这笔钱干吗去了呢?投资给了美国的教育、科技、交通、医疗等产业,为“美国梦”打下基石。比如,福布斯家族全力支持“美国文明之父”爱默生对美国精神文化的奠基工作,还投资了贝尔电话公司。今天我们熟悉的耶鲁大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学等著名学府,都是在这些巨富的投资下建立起来的。

不仅如此,鸦片生意还孕育了一位伟大的美国总统,他就是我们中国人非常熟悉的罗斯福总统。他的外祖父之所以能留给他母亲巨额的遗产,为他创造良好的教育条件,从而将他送上美国总统宝座,正是因为在广州鸦片贸易中积累出来的财富。如今,这段历史早已淡出美国人的记忆,至今还有不少美国公众被蒙在鼓里。被鸦片毒害了身心的晚清中国烟鬼们,却间接催生出一个富强的美国,这难道不值得深思吗?

这就是中美早期相遇的故事,你可能发现了,这里只讲了美国“到中国去”的过程,在中国这边呢?美国的到来似乎没有引起太多涟漪。这是因为美国作为刚刚独立的前殖民地国家,在整个世界处于文明的边缘,“到中国去”,到东方的文明中心去寻找财富,对于美国是改变国运的大事,对清政府来说却不那么重要。跟英国这个老牌殖民帝国相比,美国还很稚嫩,它对中国的影响或者说威胁还不够大。从当时清朝的外交体系,也就是我们熟知的朝贡体系来看,美国不过是又一个远道而来的外藩。

在这个时期,两个国家的地位是悬殊的,一个是正在开创新天地的年轻国家,想要冲破旧殖民秩序;另一个是世界瞩目的文明中心,却遭遇欧洲列强对自己稳定秩序的挑战。

刚刚讲到美国商人自发来中国开展贸易的故事,第二部分,来说说条约和磕头的故事,来介绍中美官方的建交过程,看美国是怎么跟中国交上朋友的?

1844年中美签订的《望厦条约》,结束了美国在中国“闷声发财”的贸易时代。熟悉历史的朋友,听到这个时间点,肯定会猜到,是鸦片战争打开了中国的国门。其实,早20年发生的一桩命案,也有不小的推动作用。

1821年,郭梁氏,一个贩卖水果的广州妇女,在美国“艾米丽”号商船附近突然落水死亡。这艘船停在珠江边,船上的意大利籍船员泰拉诺瓦有重大嫌疑。死者家属报案后,中方的官员亲自进入“艾米丽”号勘查取证,判定泰拉诺瓦就是凶手,应处绞刑。注意了,这个时候的清朝政府,还不像近代史教材写的那么软弱无能,过去也曾有过外国人犯法被处绞刑的先例。对此判决,“艾米丽”号当然拒不接受,结果广州采取了狠招:不但全面暂停对美贸易,还禁止“艾米丽”号离港。这招非常见效,没想到,“艾米丽”号最担忧的不是自己船员的安危,而是船上的鸦片被中国海关发现。最后,他们妥协了,任由中国派兵登船,把泰拉诺瓦带走,依法处死。

这个案子在美国没有引发一丝波澜,反倒是英国人非常感兴趣。美国人允许中国官员在美国的商船上设立公堂,甚至在飘着星条旗的公堂里,完全用中国的法律来审理美国的船员,这种场景在英国人看来,简直是不可想象的。1834年,伦敦的《季刊评论》突然重提此案,声称“艾米丽”号为了包庇一个美国凶犯,竟让泰拉诺瓦这个可怜的意大利人当了替罪羊。这种“辱美”言论,自然引起美国人的强烈抗议。美国的《北美评论》发文否认包庇了美国凶犯,强调中国的法律就是杀人偿命,按照国际法准则,一个外国人进入一个国家就应该遵守该国的法律。可以看出,美国人之所以老老实实遵守当地法律,讲国际法准则,前提是当时的中国还是一个值得尊敬的大国。直到几年后,英国发动的鸦片战争改变了中国的国际地位,才改变了美国人的认知。

战争的结果大家都知道,1842年,中国被迫签署了近代史上第一个不平等条约《南京条约》。第二年,作为补充的《虎门条约》影响更恶劣,英国获得了在华的领事裁判权,等于开了践踏中国司法主权的先河。看着英国用坚船利炮在中国打开了四个通商口岸,美国人恍然大悟,一改对清朝“大国”的外交政策定位,从平等对待转向一同瓜分。为了进入中国新开辟的四个口岸,获得和英国一样的利益,美国官方决定派代表与中国签订条约,确立外交关系。

这就是1844年《望厦条约》签订的重要背景,这项条约第一次赋予美国公民在中国的治外法权,也就是说,如果两国公民在中国发生争斗,美国公民应该交给美国领事按照美国法律来审判。签订条约的美国代表加勒•顾盛认为,国际法准则来自基督教国家的法律,不适用于清朝这样的异教国家,因此清朝和那些伊斯兰国家一样,不能用清朝的法律来审判基督教国家的公民。前面说到,在清朝的朝贡体系中,美国还是个不值得重视的外藩国家,那么,当朝贡体系开始受到西方不平等条约体系的冲击时,正是美国通过建交获得与西欧同等待遇的最佳契机。

此时,摆在美国人面前的问题有两个:从美国自身来看,当时的军事力量还没有强大到敢冒犯中国的程度,要想在亚洲稳住脚跟,扩大贸易利益,得与清廷搞好关系,但又必须让中国人明白,美国是强国,不是来朝贡的外藩;但从中国方面来看,当时还没有朝贡以外的友好关系存在。要建交,就必须朝贡,而朝贡天子时的磕头礼,会反过来冒犯美国。

熟悉历史的朋友可能会知道,第一个挑战磕头礼的是英国人。1793年,距离鸦片战争爆发还有47年,马戛尔尼率使团访问中国,代表工业革命后日益强盛的英国,来建立通商关系。考虑到国体颜面,他拒绝像过去的一些欧洲商人一样,对清朝皇帝实行三跪九叩的大礼。从那以后,跪还是不跪,就成了一个大问题。

初来乍到的美国人怎么会想到,当他们提出北上进京,要亲手将美国总统约翰•泰勒的亲笔信呈交给道光皇帝,广东的官员如临大敌,百般阻挠。他们猜测,美国可能是想效仿英国签另一个《南京条约》,不过,在他们看来,条约只是怀柔远人、预防战争的工具,他们更担心的是磕头跪拜问题。跪呢,会让洋人倍感委屈,不跪,又有损天子和天朝的颜面。经过一番博弈,顾盛终于开了窍,打消了去北京的念头,把总统的信交给了两江总督,也就是曾经代表中方签了《南京条约》的耆(qí)英,由他找人翻译后再转交给皇帝。

避免了磕头礼争议之后,一切就好办了。最终,靠着书信的翻译,耆英他们巧妙解决了政治文化分歧的问题。美国总统给清朝皇帝写的信,本来是用“交朋友”的口吻写的,落款是“您的好朋友约翰•泰勒”,经过中方官员的一番添油加醋的润色,信居然被翻译成了一份朝贡国国王的册封请求。同样,道光皇帝回复的“诏书”被译成英文,在回信给美国总统时,去掉了带有“天朝外夷”等级色彩的说辞,让美国总统感觉亲切友好。如此一来,皆大欢喜。在美国看来,清朝官方赋予自己和英国同等的待遇,而在清廷看来,美国认可了天朝的中心地位。

这下可好,书信一交换,《望厦条约》签了,条约的内容反倒无人过问,就这样被清廷毫无异议地全盘接受了。而第二次鸦片战争,恰恰是《望厦条约》引起的。条约规定,美国享有十二年后同中国修约的权利。这就给了英、法等国家追讨同等待遇,进而发起战争的借口。在英法联军焚毁圆明园时,美国人则躲在角落,坐收渔翁之利。

美国与晚清中国正式建交,但对彼此的认知还停留在想象中。那么,互相走近以后,美国对晚清来说是一个怎样的存在呢?第三部分,要介绍两个历史节点,是关门与开门。关门,指的是美国1882年《排华法案》对中国关上了移民的大门;开门,指的则是19世纪末,美国逐渐拥抱帝国主义之后,在中国提出“门户开放”政策。一开一关,反映了美国对华政策的两套不同标准,也揭开了19世纪末两个国家截然不同的命运。

首先来看看,当时晚清政府对中美关系的期待是什么?为什么最后被辜负了?

两次鸦片战争以后,大清国如梦初醒,开始了轰轰烈烈的改革,也就是我们熟知的洋务运动。改革的核心思想是“师夷长技以制夷”,意思是学习西方人的军事、工业技术,来抵抗他们的侵略。要学习西方,就要先学习怎么和他们打交道。于是,这时候中国外交史上的一个重大变化出现了,1861年清廷成立了总理衙门,来处理与西方的外交事务。这是因为鸦片战争以后,各国公使开始进驻北京,清廷再也不能把他们当成外藩、蛮夷来看待,不得不按照国际规则,来处理这些新的外交关系。从朝贡式外交到近代式外交的演变过程中,当时的美国起到了把中国“领进门”的作用。

说起第一位美国驻北京公使蒲安臣,当年他可是恭亲王眼中“真正的朋友”。他从没见过同治皇帝,却成了中国派往世界的第一位使节。是的,你没听错,清代中国第一位出使西方的代表,竟然是一个美国人。为什么是美国人呢?前面说到,在英法等殖民帝国侵略中国时,美国始终躲在角落。在清廷看来,美国人不像英国人那么咄咄逼人,他们立场中立,态度温和,不但积极参与清政府的改革和开放事业,还经常在中国与欧洲国家之间扮演协调者的角色,自然深受信赖。

事实证明,蒲安臣没辜负这份重托。1868年,他带领中国使团到海外拜访的第一站就是美国。在那里,蒲安臣对中美关系的贡献主要有两个:一是发表了维护清朝主权的“勿扰她”演讲,第一次向西方基督教世界主张公平正义地对待中国,同时表达了清朝改革自强的决心,就这样,美国自告奋勇成了清朝与西方世界之间沟通的桥梁;二是与美国签订了《蒲安臣条约》,赋予中国人在美国的最惠国公民待遇,确保两国之间人员来往、旅游、移民、贸易的自由。其中关于留学教育的条款,促成了1872年的清代留美幼童项目。也就是说,中国历史上第一个公派留学项目,没有选择古老强大的英国,而是年轻有为的美国。

《蒲安臣条约》是中国近代史上第一个平等条约,却也是一个被美国深深辜负了的条约。它为中国打开了了解世界的大门,却不能阻止美国自己向中国人关上国门,为什么呢?原来,美国本土掀起了排华主义的浪潮。早在1848年,加利福尼亚“淘金热”就吸引了大批华人移民。在美国后来的西进运动中,勤奋的华工又成了铁路工程的主力军。可以说,输出的劳力,是当时中国对美国经济发展的一大贡献。

保护这些华人的权益和自由,本来是《蒲安臣条约》的一大初衷。不幸的是,此时美国刚刚经历了南北战争,经济疲敝,失业率高,华人劳工因为廉价而受雇主偏爱,成了美国白人劳工的迁怒对象。白人针对华人的暴力事件频频发生,反华组织也纷纷建立,喊出了“中国人必须走”的口号。对华人的仇恨逐渐政治化,受到政府的支持。1882年美国出台《排华法案》,直接推翻《蒲安臣条约》,禁止中国人移民美国。法案出台前一年,留美幼童项目也迫于压力匆匆中止。

通过留学生和劳工移民,近代中国人第一次有机会深入了解美国,美国也本可以借此展现一个不同于欧洲殖民者的文明国家形象,成为中国近代化改革的老师,然而,美国给中国人的印象却与期待形成了巨大反差:他们不仅保留了欧洲白人的种族优越感,社会内部也存在着巨大的种族分裂。听起来是不是与今天美国的现实问题遥相呼应?没错,一百多年前悬而未决的问题,对美国影响至今。

那么,美国对中国又有什么不同的期待呢?当中国开始学习美国如何强国,美国却逐渐拥抱殖民主义,想要在中国获得所谓“强国应有的好处”。这是什么时候开始转变的呢?作者认为,美国过去保持中立的原因,是缺乏英法那样的军事实力,需要通过和清政府维护关系,来保障美国的贸易利益。但到1898年,情况就不同了。大清国的衰败之势已不可逆转,无能的清政府接受了一系列丧权辱国的条约,把领土拱手让人。1898年对于美国却是扬眉吐气的一年,美国在战争中打败了西班牙,一下子将古巴、菲律宾、关岛、夏威夷都纳入囊中,实现了海外领土的大规模扩张。美国政治家们倍受鼓舞,他们看到,美国终于不再是西方世界的弱者,当时有人甚至宣布,“美国已经不再是西方大陆上的中国了”。

不过,刚刚尝到殖民甜头的美国面临新的尴尬处境。长期以来,美国也一直旗帜鲜明地反对殖民主义,以此和欧洲国家的帝国主义划清界线。美国是怎么建国的?还不是靠反抗大英帝国殖民的独立运动?现在,你怎么好意思和别人一样搞殖民扩张呢?不过,美国政治家可不认为这是殖民,相反,这是把美国先进的基督教文明推向其他世界,是美国“昭昭天命”的体现。这样一来,美国就可以名正言顺地加入瓜分中国的帝国主义游戏了。

在占领菲律宾以后,美国在亚太地区有了立足之地,可是回头一看,中国这块肥肉上,已经有英国、法国、俄国、德国、日本这些强大的竞争者,怎么保护自己作为后来者的利益呢?美国提出的方案是“门户开放”政策。

所谓“门户开放”,并不是说让中国打开大门,拥抱所有的殖民者,而是让其他殖民者彼此开放门户,也就是开放各自势力范围内的通商口岸,以便美国能沾到其他国家获得的好处。表面上,这项政策是以维护清朝的领土主权完整为前提的,实际上,美国希望的是殖民机会平等,和其他列强联手共同压榨中国。1900年,八国联军以义和团事件为由发动侵华战争,美国也从幕后走到台前,直接派兵参与。这是美国干涉中国内政的起点,也是美国帝国主义的起点。从1898年到今天,亚太地区再也没有摆脱过美国的阴影。

好,这本书的精髓,我差不多介绍完了,想必你听后会有不少启发。作者王元崇先生在一次访谈中表示,“今天的美国就是当年的中国。”为什么这么说呢?他认为,身为全球霸主的美国,就像晚清中国一样,处于世界文明中心的地位,没有兴趣去了解其他国家,只要这个世界按它的规则运行就可以了。

他认为,今天的美国年轻人已经不再能理解,两百多年前,他们的祖先迫于生存“到中国去”的探索精神,因为他们已经身在世界上最强大的国家,他们丧失了去了解其他国家的迫切需要。数十年来,美国深陷在“美国中心主义”的陷阱里,外界已很难打破。

正如作者所说,“今天的中美关系无疑站在了一个历史的关口之上,但这并非是第一次,也不会是最后一次。”这本书所讲述的内容,“是中美两个大国相遇之后的第一个百年间的交往故事”,它“提供一些历史角度的参考,并提供一种大的历史背景,以期寻找很多貌似无关的事情之间存在的联系。”

好,以上就是这本书的精华内容,这本书的电子书已经附在文稿末尾,欢迎你去读一读。你可以点击音频下方的文稿,查看全文和脑图。你还可以点击红包分享按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书!

撰稿:张文倩转述:徐惟杰脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.美国的独立,起源于一群茶叶分销商、走私贩的商业造反,看似与中国毫无关联,但它发生的背景是中国茶叶的一张庞大的全球贸易网络。

2.中美相遇时,在清朝的朝贡体系中,美国是个不值得重视的外藩国家,而当朝贡体系开始受到西方不平等条约体系的冲击,美国通过“门户开放”政策获得了与西欧国家的同等待遇。