《中央帝国的财政密码》 良舟工作室解读

《中央帝国的财政密码》| 良舟工作室解读

关于作者

郭建龙,曾为《21世纪经济报道》的记者,后成为独立作家,出版多本关于历史研究的畅销书。本书是他探讨中国历史发展的“帝国密码”三部曲的第一部。

关于本书

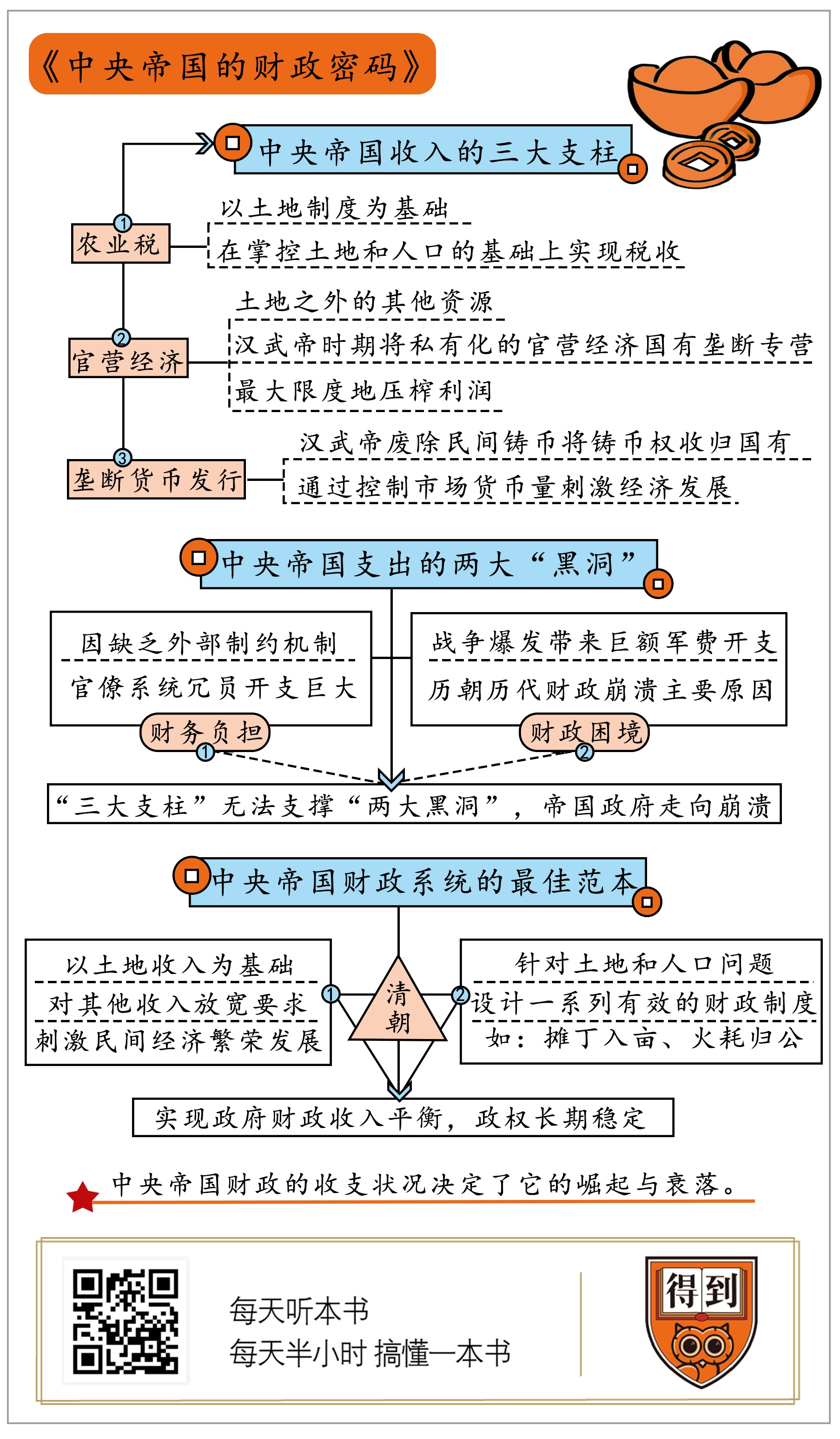

本书作者为我们解释中国古代王朝兴衰成败背后的财政逻辑。作者告诉我们,王朝兴衰的逻辑,其实都在一张财政收支表上。中央财政能否实现收支平衡,决定了王朝的兴衰走向。

核心内容

本书用大量文献资料和历史史实作为支撑,以现代经济学的视角进行梳理,探讨了中国古代帝国兴衰成败的原因。王朝交替和财政系统密切相关,支撑中国古代财政体制的三大支柱是土地收入、官营经济和垄断货币,不同朝代对这三大支柱的不同设计,串联起了王朝历史演变的深层逻辑。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的书是《中央帝国的财政密码》。

我们经常说中国是一个古老的国家,历史悠久。这悠久的历史里,有漫漫两千年是专制帝国制度,社会形态非常稳定,几乎可以说是停滞。帝国制度在世界上其他地区也有过,可像中国这样漫长和稳固的却不多。虽然帝国制度两千年没有被颠覆,但如果我们进入这两千年内部去看,会发现每隔一段时间,帝国制度都会面临一次全面的崩溃和重组。所谓天下大势,分久必合,合久必分,但分分合合之间,唐、宋、元、明、清,每一代除了皇帝换了名字,制度性质是没有根本改变的。那么,究竟是什么力量,左右着一个又一个王朝的崛起和衰落呢?

当然,关于这个问题的解释很多,不同学者会从政治、经济、阶级等各种不同角度来解释。本书的作者并不否定这些成果,而是试图从另一个全新的角度——中央帝国财政的角度,去理解中国历史上王朝兴衰的深层原因。作者认为,王朝兴衰的历史逻辑,其实都在一张财政收支表上。在保证民间经济不受到毁灭性压榨的前提下,中央财政只要能实现收支平衡,这个王朝就能比较稳定,如略有盈余,还能过得滋润,甚至称为“盛世”。可是如果严重赤字,出现了财政危机呢?帝国就难免要调整财政制度、压榨民间经济了,而这样做的后果就是一系列连锁反应:加税导致民变,为了镇压民变再加税筹款、滥发货币,最后激起更多民变,这一恶性循环最终会导致帝国的崩溃。

本书的作者叫郭建龙,曾是《21世纪经济报道》的记者。在书中,作者从中央帝国财政的角度出发,重新审视了两千多年的中国古代史。上至秦汉、下至晚清,分析了历代财政制度的得失,并且总结了王朝交替和财政系统的密切关系。作者发现,支撑中国现代经济和财政体制的三大支柱:土地公有制、国有企业、垄断货币发行,它们在中国古代就已经有了。正是不同朝代对这三大支柱的不同态度和制度设计,像是历史底层的隐藏线索一样,将中国古代封建王朝演变的历史逻辑,串联了起来。

下面,我就来讲解一下,两千年中国政治变革背后的财政逻辑:

第一部分,从收入角度来看,中央帝国的收入有哪三根支柱?

第二部分,从支出角度来看,中央帝国的支出有哪两大“黑洞”?

第三部分,帝国财政如何能达到比较稳固的财政平衡状态?

我们先来了解一下,中央帝国财政收入的三根支柱是什么。

在中国古代,政府的收入结构比较简单,作者认为,主要由三根支柱支撑起来,分别是以土地制度为基础的税收、官营经济和垄断货币发行。虽然结构简单,但因为技术手段落后,管理起来并不简单。事实上,如果什么时候这三根支柱撑不起政府的正常运转,财政赤字高起,那这个朝代丧钟敲响的时刻,也就临近了。

我们先来看以土地制度为基础的税收。

中国古代长期是个农业国家,土地收入是最基础、最核心的财政收入。但你在读历史的时候可能会经常有一个疑惑,中国古代的土地制度历朝历代都有不同的名头,具体的规定又很细碎烦琐,感觉好复杂。其实,土地制度只是实现目的的手段,如果我们从目的去看,就会发现,其实政府把土地制度变来变去只为一件事,那就是方便掌控人口和土地,而后收税。

就拿唐代的土地制度来说,叫“授田制”,授是授予的授。这种制度规定每个人在出生后,都会从国家那里领到一块土地,未来就在此耕种,而后上税,等去世了,再将那块土地还给政府。唐代这个土地制度继承自隋代,隋代继承自北魏。任何制度一旦确定下来,它的弊端会在历史的演变中逐渐显现。这套制度弊端的集中爆发,就是唐朝。唐代疆域比北魏辽阔太多,需要管理的人口数量和土地规模,根本不是一个量级。并且,唐初刚经历过隋末战争,而乱世是私占土地现象盛行、百姓逃避户籍管理和政府税收的高峰期。这就导致到了唐代,隋代被分到土地的许多人虽然已经去世了,但土地却没有回到政府手里。所以唐代初年,授田制就已经慢慢执行不下去了,而相应滋生的,是民间私下的土地交易。到了唐玄宗在位时,土地国有和分配制度其实已经名存实亡。因为政府没法获知准确的土地和户籍数,土地税收缴非常混乱。在一个农业社会,土地税收不上来,财政还能健康吗?紧接着,为了缓解中央财政的短缺问题,唐玄宗改革了节度使制度,允许节度使在领地内自由搜刮。作为交换,从此以后,节度使手下军队的军饷,不再由中央财政承担。这是一大笔费用,减免之后,唐代的中央财政问题稍稍得到了缓解。但也正因为这次改革,节度使拥有了独揽一方的大权,为后来的安史之乱埋下了伏笔,安禄山就是范阳、平卢、河东三镇的节度使。

那么除了土地收入,一个中央帝国就没其他收入了吗?当然有,我们说了有三根支柱,这第二根,是官营经济。

官营经济最初的萌芽是在春秋战国,这时的官营经济,经营的是除土地之外的其他资源,在汉代,这些资源被称为山海资源。统治者是这些资源名义上的所有者,但实际上自己其实管不过来,所以一方面默许这些资源由一些民间个体或团体去开发利用;另一方面,就在各个山海地带设置关卡,从路过的开发商那儿收过路费,这笔费用就叫山泽税。这样的制度一直从春秋战国到秦朝,再从秦朝延续到了汉朝,其实这时已经有山海资源私有化的意思了。因为这些资源虽然名义上所有权归皇帝,但真正在占用和经营的是民间个体,所以是一种名义上公有、实际上私有的状态。但这个趋势在汉武帝的手上出现了逆转,山海资源不但没有进一步私有化,反而一下收归了国有,而且是全面地国有垄断专营。

汉武帝想把山海资源从所有权、使用权、经营权、销售权到所得收益,全部收归国家。为了更好地推进这一次国有化进程,他在舆论上打的是“民生”的口号。他不承认是自己缺钱,而是调转枪头,去指责那些因为经营盐铁暴富起来的商人,说他们占用国家资源谋取私利,压榨普通民众,所以为了公平,政府必须把盐铁收归国有,再由政府出面经营,才能保护普通民众的利益。但结果呢,因为盐铁都归官营,没有竞争,所以政府生产的盐铁质量很差,价格却很高,这成了政府敛财的一个重要途径,而盐铁都是生活必需品,垄断经营之后的利润极高。

汉代以后,官营经济最牢固的是宋朝,宋朝政府几乎把生产到销售每个环节的利润,都最大限度地压榨了出来,同时还不断扩大专营范围。盐、铁、茶、香料,等等,在当时大量有利可图的商品,都逐渐被收归国有。据史料统计,大宋朝最高峰时,百分之七十的财政收入,都来自这些垄断经营,而正规税收的收入,才只有百分之三十。可见官营经济利润之厚,以及压榨程度之重。

在土地收入和官营经济之外,对中央帝国而言,还有一个作弊器一样的财政来源,就是垄断货币发行。垄断货币发行就是政府控制市场的货币量,现代政府在调节金融市场时常用的手段,就是控制货币量。这些手段用得好是可以刺激经济,辅助经济健康发展的。但在中国古代,统治者的金融知识相对欠缺,总是抑制不住增发货币的欲望。最终的结果往往是帝国金融系统的彻底崩溃,伴随而来的则是王朝的彻底覆灭。

在中国历史上,最早搞垄断货币的是汉武帝。就整个汉代而言,对货币的管制是逐渐收拢的。在汉初,政府与民休息,在货币问题上,甚至允许民间铸币,于是市场出现了政府铸币、诸侯铸币、私人铸币三种方式。宽松的政府管制,使得市场的自由竞争氛围较好,人们用脚投票,长期来看,信誉较好的货币会在货币市场的竞争中胜出,较差的则会被淘汰,最终实现良币驱逐劣币。但汉武帝缺钱,于是决定把铸币权收回来,自己造钱。

他先是发明了皮币和以白金为首的一系列新货币。皮币其实就是一块鹿皮,汉武帝大笔一挥,说这东西值四十万钱,市场当然不认,怎么办,汉武帝就用行政命令强推。按汉代礼仪,诸侯朝觐、祭祀等,都会用到玉璧。武帝下令每当这些场合,每一块玉璧下面都必须垫一块皮币。一般来说,一块玉璧也就几千钱,一块垫子却要四十万钱,这其实就是变相要诸侯王当冤大头,给政府送钱而已。

汉武帝的其他货币发明还有很多,不一一列举了。简而言之,就是把原本不是法定货币,而政府自己又能制造的东西,通过政府行政权力丢入市场,强迫市场接受。从白金到三铢钱,再到五铢钱,再到赤侧五铢,而且新货币出来了,旧货币还照用。于是市面上到最后流通着五六种货币,市场出现了严重的混乱。为了治理混乱,汉武帝彻底废除了民间铸币,将铸币权完全收归了国有。这是中国历史上政府彻底垄断货币发行的开始。因为古代帝国的统治者缺乏现代金融知识,所以在整个中央帝国的历史长河里,你会看到好多次朝代末年,钱不够花的时候,政府就忍不住开动起印钞机救急,宋末、元末、明末,都是如此。而这种扰乱金融市场的行为,越被拿来救急,王朝就崩溃得越快。

好,以上就是我们讲解的第一部分内容,中央帝国财政制度的三根支柱,它们分别是土地收入、官营经济和垄断货币。从财政史的角度看,不同的朝代对这三根支柱的不同制度设计,直接决定了这个王朝能走多远。

当然你可能觉得,中央财政的三根支柱自身当然有缺陷,但一个国家,怎么会这么容易就陷入财政短缺呢?这就是我们接下来要讲的第二部分内容,中央帝国财政支出的两个“黑洞”。

冰冻三尺非一日之寒,能够拖垮一个国家财政系统的问题,也不会是偶然出现的,而是像癌细胞一样慢慢滋生,逐渐成长,经过多年的潜伏,最终爆发时,才会夺人性命。

作者纵观了中国古代的中央帝国财政,发现都不可避免地会遇到两个问题,一个是官僚系统冗员带来的财务负担,一个是军费开支剧增引发的财政困境。这两个问题一旦启动它的发展逻辑,就会像两个财政黑洞一样,不断吸食政府的财源,而当局却往往毫无办法。我们先说官僚系统冗员问题。

其实古今中外,对一个集权制的政府来说,只有两件事是它最关心的,一个是如何建立一套复杂的官僚体系去控制社会,第二个是如何从民间经济中抽取足够的财政收入来养活这个官僚体系。中国是一个在政治上特别早熟的国家,早在两千年前的秦汉就发明了中央集权制。这套制度从周朝分封制的土壤里挣扎着孕育出来,最初是为了建立一套自上而下的层级式管理系统,在这个系统中的每个官员都需要听从中央的任免和控制,互相监督、互相制衡,帮助统治者更好地维持和控制这个国家。

如果你熟悉组织管理的话,一定知道,一个组织在规模扩大之后,就不可避免会陷入一个由人力资源问题带来的财务问题,就是冗员。工作人员越来越多,但是企业运转效率不升反降。根本上的原因在于,组织分工细化是个没有边界的演化过程。一旦旧的人力资源结构不能适应企业面临的新的发展问题,就必须增加新的管理和运营部门。反之,企业想把旧的、没用的部门裁掉,往往是很难的。裁员牵扯到利益之争,还有环境舆论的压力,不如增加新部门来得皆大欢喜。这导致不少岗位虽然没啥用了,或者说效益和开支不成正比了,但企业就是没法裁掉它。所以,用新的部门来解决新的问题,运气好的话,不但可以覆盖正在吃白饭的旧部门所造成的亏损,还能带来一定程度的盈余。即便是近百年来的各种成功企业,也基本上逃不过这个冗员的魔咒,只不过解决的方式略有差异罢了。一百年的时间,能让一个企业变成积淀深厚的百年老店,但对一个朝代或者说政府系统而言,一百年有可能才走了一小段路。

我们就来看汉朝的例子。随着汉帝国的发展,一个从上到下、层层分级的垂直官僚系统,不断完善和发展,但接下来,就是这个系统自身出现复杂化和规模化的问题了。我们都不用看从汉初到汉武帝时期完整的官僚数量,单看服务于皇家后宫的人员数量,就会发现膨胀了好多倍。汉初高祖、文帝、景帝时期,后宫人数很少,数得过来,但到了武帝时期,后宫的层级被大幅扩张,等到汉元帝的时候,已经有了十四等后宫制度,有数千人住在宫里。整个后宫的俸禄,就相当于一个小型的官僚集团。昭仪的俸禄和丞相相同,婕妤和上卿、列侯相同,级别就这么一直排下去,直到最后一级都还有上百石的俸禄。除了俸禄,这些人不但要吃好的、用好的,还要有娱乐活动。所以,单是要养活皇城里的这些人,就要消耗大量的物资。而官僚系统相比于后宫系统的规模扩张,更是有过之而无不及,且这个趋势,是不可逆的。因为官僚系统的无限膨胀,本质上和它缺乏外部的制约机制有关。虽然国家有监察系统,皇帝也竭力想要防止腐败和滥权,但官僚系统本身是没有刹车的。唯一的监察权出自官僚系统内部,外部的百姓并没有监察制约的权力。汉朝以及之后的帝国官僚系统,都是这样。

如果只是官僚系统冗员这个财政黑洞,也许大多数的帝国政府都可以维持很久而不倒,因为这个黑洞并不是一下子突然出现的,而是经过一段生长期才发展到无法控制的程度。真正让大多数朝代不堪重负的财政黑洞是第二个,也就是战争开支。在中国历史上,每个朝代财政崩溃的主要原因,基本都跟战争开支有关。

我们看一下汉朝的例子。汉武帝在你的印象中可能是一个非常英明神武的皇帝,大汉帝国发展到这时可以说是鼎盛时期。但作者认为,也正是在汉武帝的手上,汉朝开始埋下了由盛转衰的伏笔,因为汉武帝把战争这个财政黑洞给打开了。在汉武帝即位的时候,汉家江山已经持续了六十多年。前几代皇帝的休养生息政策,带来的结果就是天下太平,经济发展。但历史走到了拐点,官僚系统冗员导致帝国的财政压力增大是一个信号,这时政府收入的增速,已经慢于政府支出的增速,但并没有人太看重这个信号。汉武帝元光二年,也就是公元前133年,发生了一场战役,叫作马邑之战,这场战役点燃了汉朝和匈奴之间已经平息了六十多年的战火。

你可能会说,打就打吧,匈奴欺人太甚,屡犯边境,应该教训一下他们。但话说回来,打仗是要钱的,直接的军费开支包括养兵的费用、士兵阵亡后的抚恤金等。在公元前123年和公元前124年,大将军卫青深入匈奴打了两场胜仗。但这两场战役中,汉军损失兵马10余万,抚慰士兵花了20多万斤黄金。在汉代,1斤黄金折合1万钱,前后养兵费用共计20多亿钱。不仅如此,还有间接费用,就是一些战争时期物资转运和战备消耗的开支。别的不说,单是在河套地区的战略要地建一座朔方城,就征调了10万百姓,财政开支高达数十亿乃至上百亿钱。而这样的新城,汉朝可不止一座。可是汉武帝前期的财政收入有多少呢?这时候财政的主要来源是土地税和人头税,作者大致折算了一下,一年收入大约是40亿钱。这个数字汉初和汉末变动的弹性不大,因为国土面积就那些。土地收入是帝国最基础的收入来源,而一年的土地收入,建一座战略性的城池就用光了。

当然,大汉朝之所以没在汉武帝手里真正地衰落,是因为他开发了官营经济和铸币垄断这两个新的财政支柱,具体你可以回忆一下我们讲的第一部分。

好了,这就是我们的第二部分内容。在中国历史上,会拖垮中央帝国财政的主要原因有两个,一个是官僚系统无限膨胀带来的开支,另一个是一旦爆发战争带来的巨额军费开支。如果前面提到的三大财政支柱再也无法支撑这两个财政黑洞的吸食,帝国就开始走下坡路,直至走向崩溃。

你要说这样的制度逻辑循环了两千年,难道没有改进吗?当然也不是。各个朝代都有改进,想了无数办法,有奏效的,也有不奏效的,而到了清代,整个财政制度的设计,其实已经达到了非常精密的程度。这就是我接下来要讲的第三部分,帝国财政如何能达到比较稳固的平衡状态,换句话说,什么是中央帝国财政系统的最佳范本。

官僚系统冗员、冗费造成的开支,和战争带来的军事开支虽然巨大,但只要财政收支依然能够平衡,王朝的统治就可以延续下去。可惜这太难了,清以前的王朝都或多或少没有处理好开支和收入之间的关系,在制度设计上,总是顾此失彼。我们前面说了,中央帝国的财政有三根支柱,其中土地收入是最核心、最基本的收入。一般来说,只要这根支柱顶得住屋梁,官营经济和垄断货币发行这两根柱子,统治者一般不会滥用。就像汉武帝,如果土地税够用,他也不会动盐铁官营和增发币种的脑筋。但事实上,土地税很难收,因为人口和土地这两个生产要素,都会随时间变动。户籍管理和土地清查,自古是个难题。而清代财政之所以能成为整个中国古代财政系统里最平衡的一个,就在于两个点,一个是它从清初开始就看明白了,土地是最重要的,因而对其余的收入,都放宽要求。包括工商业税等各税种的税率,都收取得很低,而越放宽,民间经济越是受到正向刺激,反而变得更加繁荣。

在第一点,也就是看清土地收入重要性的基础上,清朝财政收支平衡的第二个关键点在于,它针对土地和人口问题,设计了一系列有效的制度。尤其是雍正的两个财政制度设计,帮助大清朝在土地和中央财政之间,打造了一条强健的输血管。这就是“摊丁入亩”和“火耗归公”。

先说“摊丁入亩”。

摊是分摊的摊,丁是人丁的丁,入亩就是入地的意思。简而言之,就是大清朝土地税不按人头收,改按土地收,而且所有徭役赋税,全部归在这一类里,一次征缴,一年轻松。这个制度的设计逻辑,其实就是要简化收税流程。

所谓摊丁入亩,就是每户只按照自己拥有的土地数来征收。什么意思呢,比如其他朝代,按人头来收税,一家五口人共有一块地,生了个孩子,或者娶了个媳妇,成了六口人,就得多交一份赋税,但其实土地并没有变多。但如果放弃人头税,按每家的土地数征税,就合理多了。新增几口人没关系,只要土地数没变,该交多少还交多少。这个制度除了保障政府财政的固定收入外,同时减轻了每家每户未来的土地税负担。并且最主要的一点在于,绕开了前代难以解决的户籍问题,政府只要查清楚有多少土地,就可以征税。而户籍制度的放松,又促进了各地区之间人口的流动,人口的流动,又激活了工商业的繁荣程度。整个民间经济的活力,都被相应激发了出来。

这是雍正的第一个制度设计。至于他的第二个制度设计火耗归公,在某种程度上,是一个抑制官僚贪腐的制度。

虽然是抑制贪腐,但火耗归公跟以前的刺史制度、御史台等监察制度有着根本的不同。雍正是试图深入制度内部,通过系统性的改革去约束贪腐,而不是在外围增加一个监察人员。这在中国古代是非常罕见的一种制度理性,我们来看一下。

所谓火耗归公,火是火焰的火,耗是消耗的耗,归公就是归属公家的归公。先解释火耗。清承明制,明代采取两税法,一年收两次税,夏天一次叫夏税,秋天一次叫秋粮。因为是太祖朱元璋确定下来的,所以是个死规定。但因为太机械,根本没法执行,所以在后世皇帝那里,虽然制度本身没有改变,但出现了很多通融的方法,最显著的就是可以以物资或钱财交税。实际上在朱元璋死后,大家交税就已经倾向于用钱财,而不是实物了。到了清代,银本位的货币制度已经在民间自发确立,清政府把它当作明代的遗产接收了下来,在地方缴税过程中,也不再用实物粮,而是用银子了。

但用银子就出现了一个问题,地方收上来的银子往往都是散碎小块,这不能直接送往中央。所以每年当地政府收完税,都要将一大堆碎银子回炉锻造,重新打造成大块的银子,再装箱转运。而银子在回炉重铸的过程中会出现损耗,这一笔损耗是需要算在当地征缴的赋税里的,这就是“火耗”。打个比方,你的税是100块,填补损耗需要5块,那你要交的就是105块,只不过今年是5块,明年可能是10块,没准儿。你肯定也看出来了,这追加的火耗银数量,是地方政府贪腐的重要来源。而雍正的火耗归公是什么意思呢,就是将这追加的钱确定下来,由政府统一征收。收上来之后呢,中央财政也不留着,用来补贴当地政府,名字叫养廉银,抚养的养,廉洁的廉,寓意非常清楚。火耗归公这个制度承认了灰色收入的合理性,承认官员也是人,而后通过制度来约束这些灰色收入。这比一味喊打喊杀地遏制贪腐,要更有效。到了后期,养廉银甚至比官员俸禄还要高。火耗不够用的时候,皇帝还从财政里出钱补贴。

经过雍正的摊丁入亩和火耗归公两项基础性、全局性的制度改良,清代的财政制度在很长的历史中都保持了高效和稳定。以乾隆三十一年为例,政府收入是四千八百五十四万两白银,其中地丁银收入有近三千万两,占总财政收入的百分之六十。其余百分之四十,则是来自政府的官营经济、工商业税收、关税等等,但单个拿出来,都不是大头。清代的财政收入继承了明代的财政框架,依然是一个以农业收入为基础的国家,而这一年的国家支出是三千四百五十一万两白银。一比较我们会发现,大清政府一直到乾隆三十一年,每年还能盈余近三分之一的当年财政收入。

当然,你说难道官僚系统冗余和军费开支这两个财政黑洞没有影响到大清朝吗?你还别说,清朝的官僚冗余并不比其他朝代少,军事行动也不少。比如乾隆时期的战争花费,一度达到了一亿五千万两白银,相当于政府四年多的财政收入。但即便如此,乾隆十年、三十五年、四十三年、五十五年,以及乾隆之后的嘉庆元年,中央政府都下了免天下钱粮的决策,给百姓免税了。而这还只是大型的免税,还有许多小型的免除各种琐碎税务的举措。这说明在清代财政制度改革的影响下,整体的民间经济都非常繁荣,财政和社会的稳定,让大清朝的政权相对平稳,仿佛真的可以千秋万代。

说到这儿,《中央帝国的财政密码》这本书的核心内容就聊得差不多了,我们最后再来回顾一下。

首先,我们讲解了中央帝国财政制度的三大支柱是以土地制度为基础的税收、官营经济和垄断货币。不同朝代对这三大支柱的制度设计不同,决定了这个王朝能走多远。

其次,我们提到了在中国历史上,会拖垮中央帝国财政的主要原因有两个,一个是官僚系统无限膨胀带来的开支,另一个是战争带来的巨额军费开支。

最后,我们介绍了清代以土地收入为基础的财政制度设计,它维持了财政收支的平衡,政权也得以长期保持相对稳定的状态。

虽然从财政的角度上看,清朝的财政在鸦片战争以前,达到了高度的稳定和平衡。但从制度设计的本质上看,以土地收入作为根基,轻视工商业和金融业的做法,让清朝始终无法冲出农业社会的局限。本质上这依然是一个以土地制度为基础的农业保守型的财政系统。这个财政系统追求的不是财政扩张,而是财政稳定。这与西方国家以商业扩张和金融掠夺为基础的财政系统相比,就是农业社会和工业社会之间的对抗,不是一个生产力水平上的较量。所以当1840年鸦片战争爆发时,大清朝稳定的财政局面被打破,中华大地陷入了从未有过的大变局。

撰稿:良舟工作室 脑图:摩西脑图工作室 转述:金北平

划重点

-

中央帝国财政制度有三大支柱:以土地制度为基础的税收、官营经济、垄断货币。不同朝代对这三大支柱的制度设计不同,决定了这个王朝能走多远。

-

在中国历史上,会拖垮中央帝国财政的两个主要原因是:官僚系统无限膨胀带来的开支、战争带来的巨额军费开支。

-

清代以土地收入为基础的财政制度设计,维持了财政收支的平衡,促使政权长期保持相对稳定的状态。