《中央帝国的哲学密码》 裴鹏程解读

《中央帝国的哲学密码》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者郭建龙,是著名历史作家,也是一位近年来声名鹊起的畅销书作家。他的代表作“中央帝国密码三部曲”“历史游记三部曲”本本都是畅销书,一经问世就掀起图书市场和相关学界的热议。

关于本书

郭建龙老师写了“中央帝国密码三部曲“,试图从财政、军事、哲学三大角度,重新梳理、解读中国历史的发展逻辑。这本书是“哲学密码”部分,带你从政治哲学、精神秩序的角度重新认识古代中国。

本书对古代中国政治思想问题提出了很多新的解释,比如从汉代到清朝的政治思想史其实是一次又一次”格式化与反格式化“的过程。只有儒教才能解决古代中国的统治合法性问题。”三教合一“的包容政策是唐朝衰落的原因之一。

核心内容

为什么古代中国的哲学发展史其实是政治思想史?为什么从汉代开始,皇帝合法性问题突然变得非常严峻?为什么汉朝建立之初更像周朝,而不是秦朝?古代中国“哲学密码”的三个要素是什么?为什么古代中国政治思想发展会出现两次周期性循环?

你好,欢迎每天听本书。今天要为你介绍的是《中央帝国的哲学密码》。

这本书的作者是著名历史作家郭建龙老师。2017年,他写了一部《中央帝国的财政密码》,使他在历史圈子里声名鹊起。之后他陆续写了《中央帝国的军事密码》,以及今天的要为你介绍的《中央帝国的哲学密码》,这套“密码三部曲”给我们提供了一组从经济秩序、军事秩序、精神秩序重新理解古代中国的视角。

不过,今天要谈的这个“哲学”和我们经常说的那个“哲学”不太一样。在古代中国,“哲”这个字本来有智慧的意思,比如孔子的弟子中有十位特别优秀,他们就被称为“孔门十哲”。而我们现在常说的“哲学”,是近代日本人从西方翻译来的,主要讨论的是“世界的本质是什么”“人从哪里来到何处去”这些问题。但今天的《中央帝国的哲学密码》,这里的“哲学”更倾向于政治思想的意思。

为什么郭建龙老师要用“哲学”这个词来指代政治思想呢?我们看这本书的题目《中央帝国的哲学密码》。这里的哲学特指“中央帝国”的哲学,也就是古代中国的哲学。郭建龙老师认为,在古代中国,哲学与政治统治有不可分割的关系。古代中国的哲学首先要回答的是政治问题,解答完政治问题之后才会延伸到其他领域,产生出新方向和新内容。

那古代中国最重要的政治问题是什么呢?古代中国历代统治者面临的最大问题,就是皇位如何坐得稳。只建立经济秩序和军事秩序还不够,要想让百官和百姓,打心底里敬畏自己,还需要建立一套精神秩序,这就是《中央帝国的哲学密码》要讨论的问题。

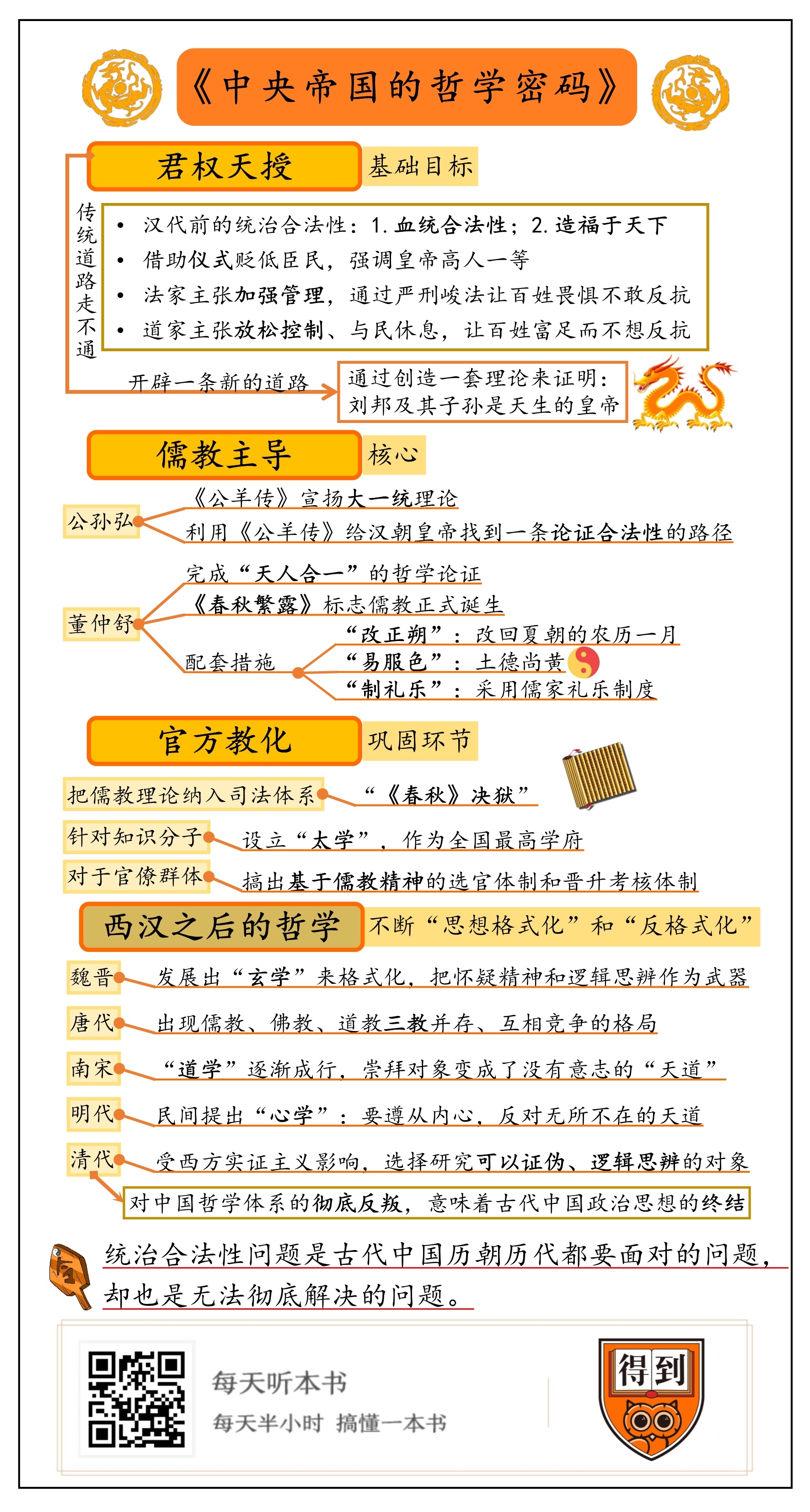

试着归纳一下,这本书提到的“哲学密码”主要包含三个要素,基础是君权天授,核心是儒教主导,巩固靠官方教化。虽然说“皇位如何坐得稳”是每位古代帝王都要面临的问题,但不同时期,具体情况有所差别。有的时候,同样的问题还会反复出现。所以,郭建龙老师提出,这套“哲学密码”在古代中国政治思想史中,会呈现两个变化周期,第一个周期是从西汉开始到隋唐,第二个周期是从宋代开始到清代。

这本书的内容非常丰富,由于时间关系,我们选择把汉代作为典型案例,具体分析“哲学密码”的三个要素。古代中国的其他历史时期,我们放在历史维度中进行类比观察。如果你想了解更多的内容,推荐你花点时间翻看原书。

提到中国哲学,我们首先想到的应该是春秋战国时期的“诸子百家”,儒、墨、道、法、阴阳各大流派竞相争辩、灿烂夺目,这是任何一本讲中国古代哲学的著作都要大书特书的。但是,打开这本《中央帝国的哲学密码》,我们会发现,第一章竟然直接跳到汉代。也就是说,先秦哲学被完全舍弃了。

我们还是得回到“中央帝国”这个主体。前面提到,在古代中国,哲学存在的第一要务是解决统治合法性的问题。哪个王朝最需要考虑这个问题呢?

当然就是汉朝。在汉代以前,论证统治合法性有两个主要途径,第一是造福天下百姓,第二是自身血统高贵。拿上古三代夏商周来说,夏、商、周这三个政权都建立在黄河边上。传说,夏商周的始祖曾一同治水,他们的后裔分别成为三个王朝的创建者。是真是假暂且不论,通过这个故事,我们知道,夏、商、周三代由于祖先做出过贡献,维护了华夏民众的生存,所以,夏商周统治者的合法性没有太大问题。

再看秦朝。秦始皇在公元前221年统一全国建立了秦朝。虽然秦朝只存在了十多年,但秦国最早可以追溯到公元前10世纪末,周天子的分封。也就是说,秦朝建立以前,秦国已经有近七百年的历史,秦王嬴政身体里流淌的是古老的贵族血液。而且,秦始皇第一次建立统一大帝国,号称“德兼三皇、功过五帝”。所以,秦朝统治者的合法性问题也不大。

但是到刘邦这里,问题就比较麻烦了。刘邦的父亲刘太公老爷子是种地的,血统高贵这一条刘邦是沾不上了。那造福于天下这一条靠不靠谱呢?

刘邦认为,汉朝建立,还天下太平,当然算是造福天下。麻烦的是,这份功劳并不只是刘邦一个人的,它还属于早年间一同辛苦创业的兄弟们。这意味着胜利的果实要与功臣一同分享。但刘邦从年轻的时候,就非常羡慕秦始皇至高无上的君威。秦始皇统一全国后周游各地,一次经过刘邦家乡,刘邦感叹“大丈夫当如是也!”

那刘邦怎么才能把自己从一个聚众起义的混混打扮成众人膜拜的皇帝呢?

这时,一堆知识分子跑来出谋划策。有人建议通过礼仪来强化统治者的地位,也就是借助各种仪式贬低臣民,强调皇帝高人一等。跟刘邦一起打天下的很多将领,都经历过项羽时代,甚至接受过项羽的分封。所以,他们会理所应当地要求分享刘邦的权力。刘邦通过简单模仿秦朝的礼仪来区分君臣的尊卑,功臣们只会觉得太离谱、太滑稽了。被逼急了,这些功臣们甚至起兵反抗,虽然叛乱都被平定了,但也说明,想通过礼仪强行抬高皇帝,过于简单粗暴。

紧接着,法家和道家跳出来。他们认为刘家王朝的合法性可以建立在人们的适应之上,时间可以抚平一切。只要过个几十年,人们适应了新的社会秩序,就会接受刘家人做皇帝。具体的操作方法,法家主张加强管理,像秦朝一样通过严刑峻法,让百姓畏惧而不敢反抗。而道家主张放松控制、与民休息,让百姓富足而不再想反抗的事情。这两种措施在汉朝初年都起到稳定社会的作用,但仍然没有解答那个根本问题,“为什么只有刘氏才能当皇帝,而别人不能当”。

到这儿,我们其实一直都在绕着两个要点转圈,一个是血统合法性,一个是造福于天下。但这两条道,刘家人用了各种办法都走不通。

有人出主意,既然传统的道路走不通,那就开辟一条新的道路。通过创造一套理论,一劳永逸地证明,从刘邦开始,他和他的子孙就是天生的皇帝。刘家人背负着“天命”,管理天下。换句话说,刘家的统治是上天应许的。俗话说天命不可违,人们应该顺应天命,服从刘家的统治,谁要胆敢反抗,那就是在反对天命,人人得而诛之。

用一个词概括,就是“君权天授”,这是中央帝国哲学密码的第一个要素,也是古代中国政治思想的目标和基础。

其实,拿“天命”说事儿,并不是刘家人的首创,周朝灭掉商朝的时候,打的也是类似的旗号。只不过那个时候,周王室直接管理的地区总共也没多大。但是汉朝,皇帝要想让幅员辽阔的土地上所有人都信服他的权威,可就没那么简单了。

谁来完成这套论证,让天下人信服呢?

答案是儒教。儒教主导是中央帝国哲学密码的第二个要素,也是古代中国政治思想的核心。

请注意,这里说的是“儒教”,而不是儒家或者儒学。儒教是汉代学者新创造的,不同于先秦儒学。先秦儒学只对人类社会感兴趣,主张“未知生焉知死”“敬鬼神而远之”。但汉代儒教的心思可就大多了,它是以儒家思想为招牌建立的宗教体系。它要探求宇宙天地到人体发肤的一切学问,并通过获得的真理,来影响社会政治,约束人们的行为,让汉朝民众幸福地生活在真理之中。因为这套理论不只是纯粹的学说,还带有强烈宗教色彩,所以称为儒教。

那儒教是怎么产生的,它又怎么能获得主导地位呢?

在这里,要提到两位非常重要的人物,一位叫公孙弘,一位叫董仲舒。以公孙弘为代表的一帮人,给汉朝皇帝找到一条论证合法性的路径。而董仲舒把这条路走了下去,最终完成了“天人合一”的哲学论证。

我们先看公孙弘。公孙弘年轻的时候在监狱当过狱卒,但因为犯罪被免职。后来,走投无路的公孙弘,到渤海海边放猪。到四十多岁,他开始抄写、背诵一本叫《春秋公羊传》的书。正是这本书改变公孙弘个人命运,同时影响了汉代历史发展。

话说春秋末年,孔子编修了多部经典,其中有部《春秋》,是孔子根据鲁国的史书编订成的。但《春秋》太过凝练,两百四十多年的历史只用一万六千多字就写完了,字数只相当于两篇半「每天听本书」文稿。于是,出现了很多解释说明《春秋》的著作,它们被称之为“传”。《春秋公羊传》就是其中一部,简称《公羊传》,据说是战国时期一位叫公羊高的齐国人完成的。

《公羊传》有一个鲜明的特色,就是宣扬大一统理论。比如,孔子为什么编《春秋》呢?《公羊传》认为,这是孔子为了拥护天子,推崇“大一统”思想。《春秋》开篇有三个字“王正月”。正月好理解,是个时间。按照周朝的历法,每年的十一月是正月。前面那个“王”是什么意思?《公羊传》认为,这个“王”指的是周朝的开国君主周文王。“王正月”意思是,十一月作为正月这项规定,是周文王当年制定的。《春秋》这部书是从鲁国的视角来记录历史的,但惜墨如金的孔子他老人家竟然写了“王正月”这几个字,目的是为了给后世皇帝提供治理天下的样本,告诉后世的臣民,无论何时,都要尊奉唯一的天子。

公孙弘的学问虽然不是很高,但他非常善于利用《公羊传》满足皇帝统治的需要。

有这样一个案件。一名游侠叫郭解(guō jiě),读guō xiè也可以。郭解生活得很贫苦,但仗义执言,经常在乡里维持公道,比当地官员还有威望。一次,朝廷要为汉武帝修建陵墓,下令要把一批富人迁到陵墓地区。郭解是贫苦人家,本不应该在列,但是有人使坏故意把他列进去。有人替郭解打抱不平,就把使坏的那个人杀了。这桩命案,郭解并不知情,按理说官府不应该追究他。但公孙弘很清楚,汉朝皇帝最讨厌的就是郭解这类人。郭解的声誉比当地官员高,意味着郭解弱化了朝廷在当地的影响力。于是,公孙弘引用了《公羊传》中“诛首恶”的精神,杀人的事情,虽然郭解不知情,但这个恶果是因郭解而产生的,他就是首恶,必须被处死。

因为对《公羊传》的活学活用,年近七十的公孙弘受到汉武帝的赏识,他在六年的时间里,从一介平民,成为当朝宰相。一时间,人们都纷纷学习《公羊传》,很多出色的“公羊学者”加入为皇帝辩护的队伍中。

在这群人当中有一位格外重要,这就是董仲舒。前面说的公孙弘是一位深谙皇帝心理的政治家,而董仲舒则是一位出色的理论家,在他手里,汉代皇帝的合法性论证得以完成。

董仲舒写过一部《春秋繁露》,他原本也想模仿《公羊传》,通过注释《春秋》帮汉代皇帝说好话。但董仲舒东一扫帚西一耙子,把这部作品写成了杂谈,内容非常庞杂,所以《春秋繁露》也可以被称为《春秋杂谈》。如果论文笔,它跟同时代的司马迁、司马相如相比,那绝对是三流,但汉代人却认为它的经典性远超司马迁的《史记》。事实上,《春秋繁露》在古代中国的政治思想史上的确意义重大,它标志着儒教的正式诞生。

董仲舒最核心的观点是“天人合一”。核心内容就是说,人类社会的规律与老天爷的运行规律是合一的,人类生活的目的就是遵从老天爷的意志。而皇帝是老爷天在人间的代表,是天选的,不容置疑的,人类要无条件服从。既然老爷天选择了刘氏作为天子,那么所有反对皇帝的反抗就是非法的。

当然只拿出一套说辞还不够,董仲舒还提供了许多配套措施。比如,“改正朔”,每年第一月叫“正”,每月第一天叫“朔”。王朝确定正朔,目的是为了强调自己的正统地位。比如夏朝以一月为正月,商朝为强调自己的合法性,把正月改为十二月,后来周朝又改为十一月,秦朝再改为十月。不过,汉武帝没有继续改为九月,而是把正朔又改回了夏朝的一月。直到今天,正月还是农历的一月。汉武帝的举动意在说明,汉朝已经完成循环,历法以后不再需要更改了。

另外还有“易服色”。这套理论是从阴阳家那边借鉴来的。按照五行理论,每个王朝都对应五行中的一种“德”,并占有相应的颜色,比如秦代是水德,崇尚黑色。按照五行相克的说法,汉朝取代了秦朝,所以按照“土克水”的理论,汉朝的“德”便是“土德”,崇尚黄色。

还有“制礼乐”,也就是采用儒家的礼乐制度,对各个阶层进行标准化引导,通过这个办法维持社会等级秩序。

董仲舒通过构建这一套无所不包的理论,完全满足了汉朝皇帝的统治需要。郭建龙老师这样说:“我们可以把他当作中国古代的康德,利用当时的认知水平,建立了一套完整的天地人生观,用以束缚住人们的认知。”

好,既然儒教这套理论框架搭建完毕了,怎么才能让世世代代的大汉子民都相信它呢?这还需要汉朝国家力量的推动,把这套理论渗入到人们生活的方方面面。

中央帝国哲学密码的第三个要素,是官方教化,这也是古代中国政治理论的巩固环节。

把儒教理论纳入司法体系,就是一种影响人们日常生活的方法。研究《春秋公羊传》的学者们认为,《春秋》中有大量的“微言大义”,每个字背后都有精深的道理。这套东西被纳入汉代司法审判中,后世称之为“《春秋》决狱”。

比如,《公羊传》主张“责知诛率”,知情不报,与犯罪者同罪,同时严惩首恶。还有“原心定罪”,断案的时候,不看犯罪结果,只要意图是坏的,哪怕没有后果,也要重判。这些原则听起来很蛮横,而且制造了很多冤假错案,但与死板的世俗法比起来,《春秋》的模糊性可以给皇帝提供巨大便利。官员在进行司法审判的时候,常常会请示皇帝的意思,根据皇帝的喜好再查找经书,制定新的判例。事实上强化了汉代皇帝的个人权力,巩固了大一统。

但是,这还不够,因为只有掌握知识分子和官僚群体,汉朝皇帝的江山才能稳固。针对知识分子,汉代设立“太学”,作为全国的最高学府。对于官僚群体,朝廷也搞出一套基于儒教精神的选官体制和晋升考核体制。通过把读书人与人们的官运结合起来,儒教被灌输进汉代社会的骨髓之中,以此保证汉室江山的长治久安。

假设,你现在生活在西汉时期,你是广川人,广川在今天河北衡水,你恰好和董仲舒大人是同乡。你读书读得好,特别是《公羊传》学得很不错。由于你已经满十八周岁了,当地负责挑选读书好苗子的人就把你推荐给广川郡郡守。郡守也收到了广川郡其它地方报送的人才名单,于是进一步汇总好提交给朝廷的太常官。太常负责宗庙礼仪和文化教育事务。最终,太常官员从全国各地选送的好学生名单中严格筛选出五十人,安排进入汉代最高学府太学学习。

很幸运,你得到太常的认可,成为太学生。你会有一位博士作为你的导师。博士就是掌通古今,为皇帝提出参考意见的人才,相当于资深学者加政府智囊的身份。秦朝就曾经设立了数十个博士,汉代把这个职位保留了下来。汉初,博士对一切哲学学派开放,并没有门户之见。但是,后来汉武帝把除了儒教以外的其他学派的博士点都去掉。所以,指导你的博士,擅长的当然也是儒教经典。

对了,和你一起进入太学的还有隔壁乡的张三。由于你们进入全国最高学府,所以在太学学习期间,国家会免除你们的徭役和赋税。一年后,考核来了,张三不合格,只能卷铺盖回乡。而你通过了考核,朝廷让你去太常当了个小职员。

虽然进入了国家系统,但你仍然努力研习《公羊传》。几年后,你获得一个晋升的机会,而官员的递升也要考察儒教的那套东西。你顺利通过了考试,获得了晋升。又过了十几年,你发现,身边原本有很多不同政见者,后来自己的同事都变成熟读儒教经典的同道中人。

几代人过去后,整个社会都被儒教化了,汉朝皇帝获得了巨大的成功。

之后的古代中国历朝历代都看到了汉朝皇帝的成功,所以纷纷学习。在论证合法性的问题上,基本上都延续了大同小异的路数。第一步,基础目标是“君权天授”,比如赵匡胤要反复强调,那件黄袍出现在自己身上,是上天的意志,自己是完全被迫的。第二步,核心动作是儒教主导,南宋知识分子也打着孔圣人的旗号,搞出一套南宋版的“君权天授”理论,叫作“道学”,提倡“存天理,灭人欲”。第三步,官方教化。南宋以后,出现有一本风行几百年科举参考书,叫《四书章句集注》。参加科考的学生们,人人都爱它。

难道这个系统就没有漏网之鱼吗?比如有人就是不愿意进入,或者说有人在里面待腻了,觉得什么“君权天授”“微言大义”太单调乏味了,所以跳出去搞搞别的。毕竟民间的道教、隔壁印度半岛传来的佛教听起来好像蛮有意思的。

最后,我们简单看一下,在古代中国的历史维度中,君权天授、儒教主导、官方教化这三个要素,会出现什么别样的面貌。

由于历朝历代都要解决统治合法性的问题,所以古代中国政治思想会出现一定的周期化特征,郭建龙老师提出,西汉之后的古代中国的哲学,是一个不断“思想格式化”与”反格式化”的历史。也就是,历代皇帝会通过格式化清除掉对自己不利的东西,统一为朝廷规定的内容。但民间不乏刺头,会掀起一波又一波的反抗。

西汉前期,皇帝们在儒教知识分子的帮助下,摸索出一套以“君权天授”为特征的哲学体系,并通过教育系统和选官系统将这套哲学强行灌输给整个社会。久而久之,“微言大义”那一套搞得人们神神叨叨。发现一只白色的野鸡,大家首先想到的是天降祥瑞。当闪电之后,人们首先想到的不是打雷下雨,而是认为有人做错了事惹恼了老天爷。

由于汉朝的官方哲学缺乏思辨性,所以,从魏晋时期开始,社会发展出一种叫“玄学”的东西,来反格式化。“玄学”虽然没有构建出一个统一的世界观,但它把怀疑精神和逻辑思辨作为武器,大胆地跟汉朝官方哲学叫板。政府当然不会放任这种现象,所以再一次格式化。“玄学”分裂,一帮人向皇帝投诚,另一帮人倒向了享乐主义。

这时,印度佛教的传入接管了思辨一脉,由于佛教在思辨和逻辑方面比本土的学术思想更胜一筹,儒教跟佛教辩论起来,那根本不是对手。再加上一直在民间很活跃的道教,唐代出现了三教并存、互相竞争的格局。这就导致中央帝国的思想系统显得过于杂乱松散。安史之乱后,以韩愈为首的文人就将帝国的散架归结为思想不统一。

所以,宋代文人们再次追求建立统一的哲学体系,古代中国的第二个格式化与反格式化周期开始了。

南宋时期,“道学”逐渐成形。宋代的“道学”吸收了很多佛教哲学思辨的因素,它与汉代儒教的区别是,汉代儒教认为作为宇宙的“天”是有意志的,不听话,就会被老天爷责罚。而宋代“道学”的宇宙真理变成了没有意志的“天道”。这样,官方理论就不会像汉代哲学那样被轻易戳破。从元代到明代初期,科举考试都将“道学”的理论树为正统。

到了明代,一次新的反格式化在民间蠢蠢欲动,人们提出要遵从内心,反对无所不在的天道,这就是“心学”。但“心学”也引发一些问题,一些人以顺应内心为借口,堕入了享乐主义陷阱。

到了清代,由于受到西方实证主义的影响,古代中国传统的哲学体系发生了变异。人们不再对“天地君臣”那些空泛的大道理感兴趣,而是选择研究可以证伪、可以逻辑思辨的对象。例如,考据学派的研究方法已经和西方的科学实证主义非常类似。这是对中国哲学体系的一次彻底反叛,意味着古代中国政治思想的终结。

回头来看,这本《中央帝国的哲学密码》给我们提供了一种重新认识古代中国政治思想发展的视角。统治合法性问题是古代中国历朝历代都要面对的,却也是无法彻底解决的问题。因此,会出现多重的反复。君权天授、儒教主导、官方教化这三个要素影响了古代中国政治思想两千年。

我们结合郭建龙老师的另外两部“帝国密码”来看。了解中央帝国的建立和维系,不仅要看懂“财政密码”和“军事密码”,也要看懂“哲学密码”。和平时期,财政维系帝国的运转,战乱时期,军事重建帝国的秩序,而无论是和平还是战乱,政治哲学都是塑造中央帝国两千年历史的精神黏合剂。撰稿、讲述:裴鹏程脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.在古代中国,哲学与政治统治有不可分割的关系。古代中国的哲学首先要回答的是政治问题,解答完政治问题之后才会延伸到其他领域,产生出新方向和新内容。

2.“哲学密码”主要包含三个要素,基础是君权天授,核心是儒教主导,巩固靠官方教化。

3.和平时期,财政维系古代中国的运转,战乱时期,军事重建古代中国的秩序,而无论是和平还是战乱,政治哲学都是塑造古代中国两千年历史的精神黏合剂。