《中国货币史》 贾行家解读

《中国货币史》|贾行家解读

关于作者

彭信威,中国著名的货币史学家和钱币学家,是用现代经济理论研究中国货币史和钱币学的先行者,著有《中国货币史》等著作。

关于本书

本书是中国货币史研究领域的扛鼎之作,开创了将钱币学与货币史、与各时代社会经济发展状况相结合的研究路径,拓宽了钱币学的研究范围,使中国钱币学研究走出了传统的狭隘的圈子,开拓了一片新天地。

核心内容

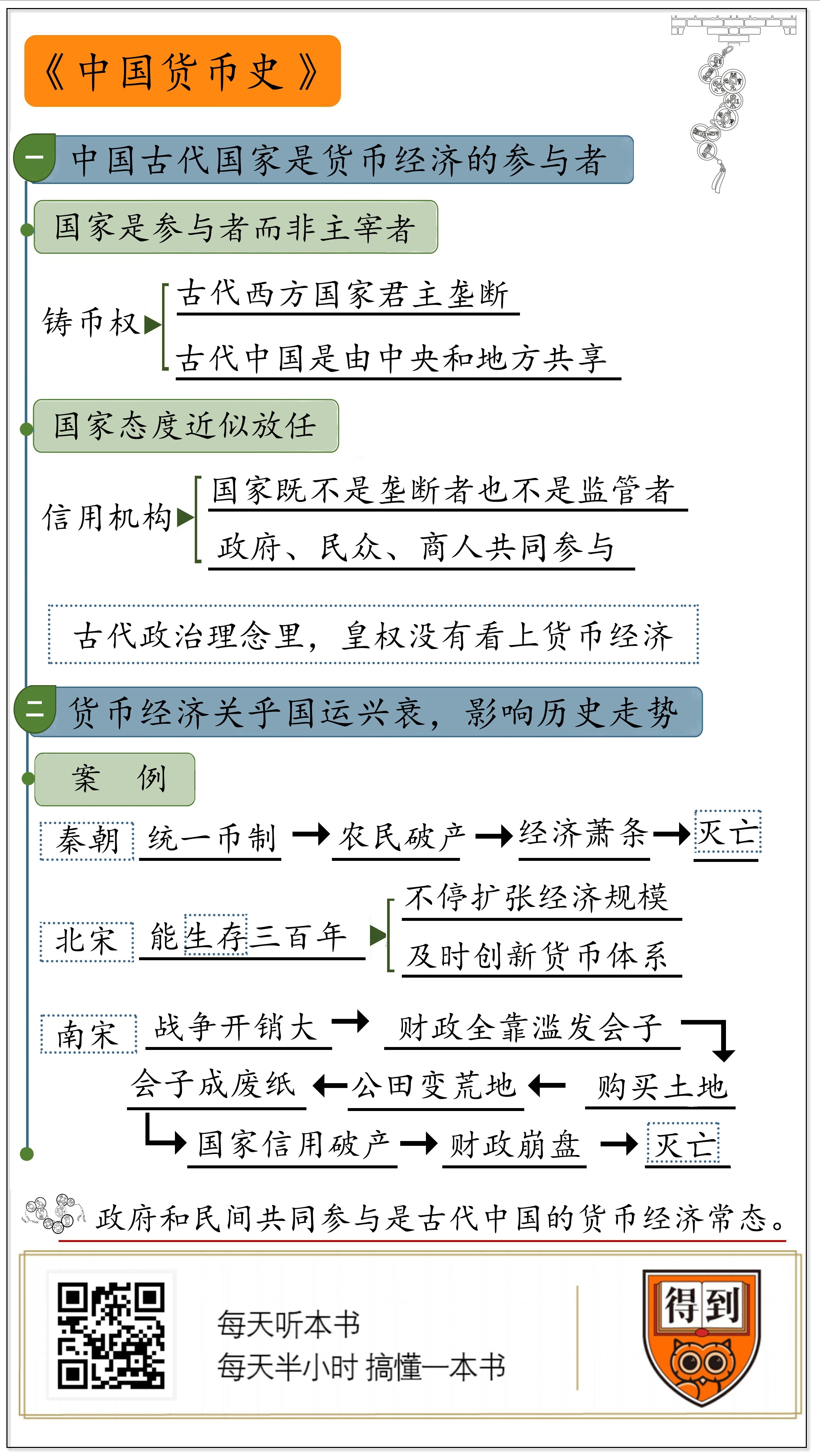

在古代中国,国家更像是货币经济的参与者。中央政府会允许地方和民间“分享”发行货币的权力。另外,资本市场和信用机构也是由民间推动的。可以说,古代政府、民间和商人,共同支撑了货币经济的运行。这本《中国货币史》给我们提供了一个新的角度,我们看到,货币经济影响着一个王朝的兴衰,甚至会间接改变历史走向。

你好,欢迎你每天听本书,今天我为你解读的这本书是《中国货币史》。

这本书的名字正式,内容严谨,可是读起来一点儿也不枯燥,一千多页的书,我眉飞色舞地就看完了。我知道货币在经济学中很重要,但不知道到底多重要。所以为你解读之前,我专门请教了一位搞经济学的。一听“货币史”这仨字,他就来精神了,说:“这么和你说吧。货币问题是经济学家花费智慧最多的领域,哈耶克和凯恩斯的代表作,都和货币紧密相关。凯恩斯还说过:谁要是能以货币为主线,重新撰写经济史,那是非常激动人心的。你说多重要吧?”

我说:是啊,这本书里也说“货币本身就是一种制度。”他又说:“岂止是一种制度啊,它是各种制度的组合。我们感受到的是货币形态,后面还有价格机制、资本市场、信用体系和金融机构等各种各样的制度。货币经济的变化,能直接决定资本结构、经济周期。”他看我手里拿的是这套书的最新版,高高兴兴地抢走了。

这本书的第一版,是1954年在上海出的。作者是货币史学家、钱币学家彭信威。抗战期间,他在重庆大学、复旦大学担任过金融学教授。从那时候起,他前后用了11年时间来写这本书。

彭信威说:货币是制度,但把货币史当制度史研究就错了。如果只查古代出台的法令,你都不知道这些制度到底落实了没有?货币制度的好坏成败,不在于历史记载的那些给货币定单位、选种类的事,而是要看它能不能维持购买力,会不会扰乱经济生活?于是,他的写法不是单纯的制度史,而是把历朝历代的货币制度和钱币变化、货币购买力、货币理论、信用机关放到一起,组成了有机整体,按朝代来排列。

这样一部历史,放在今天也很难写。据我所知,古代正史里记录货币制度的《食货志》和《文献通考》比较简略,近现代的历史资料选辑也很少专门收集货币情况。要查考到他这么清晰完备的程度,需要阅读海量的古籍、比如明清实录,要查阅各种文集、笔记,甚至到小说里去搜寻,在那样的一个时期,难度可想而知。我们今天拿到这本书,不管你是想知道某个朝代的经济状况,还是想专门跟踪一个数据的变化,都能很清楚地查到。彭信威的书不是“我只要我觉得”,而是可以服务于相关研究,让读者按需自取。这样的治学真是厚道。学术像登山,飞到高处去的是天才,而为后人留下了路标和脚窝的人,是可敬的先驱。这样的实用性,也保证了这本书的经典地位,德国汉学家傅汉思说:这本书是研究中国历史的里程碑和必读书。

我为你解读这本书,不能一个朝代一个朝代说了,肯定说不完。我也不能用经济学视角来评述,首先是我不懂;另外,那样会变成“我要我觉得”,对不起作者的这份厚道。

我就来给你说这本书留给我的两个主要印象吧:第一个是,在中国历史上的货币经济里,国家权力更像是参与者,而不是主宰者,采取的是近似放任的态度。我们知道,这和它对政治权力的严格垄断态度可完全不一样,也和同时代的西方国家不一样。

第二个印象,验证了那位经济学者对我的科普:用这本书提供的材料看,货币经济真是影响了古代王朝的兴衰存亡。

我得先明确:古代的政府是货币制度的参与者,这话不是作者说的,是我的印象。我下面就用书里给出的材料,说说我的理由。你看看有没有道理?

按照书里的观点,中国货币的确切起源,可以追溯到公元前10世纪前后的商周文明。西方最早的钱币,出现于公元前8世纪。中国货币的发展脉络很清楚也很独特,基本不受外国文化的影响。而西方国家的货币制度,是在文化交流和贸易中互相学来的。最明显的例子是:中国货币的外形和西方货币不一样,西方钱币的图案都是人物、禽兽或者植物,而中国钱币上几乎只有文字。收藏中国古钱的,一看上面有马或者鸟,就要小心了,要么是假的,要么是淘到宝了。还有一个例子:中国很早就独立发展出了信用货币。很多人认为,全世界最早的纸币出现在中国宋代。这本书认为:汉武帝时的皮币,就具有信用货币性质;而唐宪宗时的飞钱,已经是纸币了。

和西方货币经济一对比,我们还能看出中国货币更不一样的地方。

亚当·斯密说,世界上各国的君主都是贪婪、不公平的。他举的例子是:他们会不断把金币和银币溶解,掺进去杂质,铸成劣质的新币,也就是回笼100个硬币再铸120个,靠这个差价,一遍一遍地割韭菜。所以,别看市面上流通的货币都印着这些君主的头像,实际上价值在不断地降低,肯定达不到币面上标注的价值。这就导致了无奈的平民把成色好的硬币留下,把新发行的劣质钱币赶紧花掉,造成了市场上流通的劣币越来越多,几乎看不到成色好的良币。有名的“劣币驱逐良币”定律,就是这个来历。

这有个前提,就是君主要垄断铸币权。对啊,我们觉得这是统治者最主要的财源。争夺天下,不就是为这些吗?欸,可古代中国就不一样。古代的铸币权,基本上由中央和地方、君主和民间共享。

我们知道,汉朝初年的经济相当贫弱,《史记》里有个记载:刘邦御用的车辇,都凑不出四匹毛色一样的马,是个穷皇上。王公大臣也只能坐牛车出门。他们没有今天的的经济概念,不知道货币和物资之间的杠杆关系。他们是凭着直觉想:钱是铜铸的,铜是有价值的物资,那钱的价值也不该变。朝廷觉得眼下的问题是从皇帝到老百姓都没钱买东西,那就铸吧。倒是很公平,国家铸钱,民间也可以铸,而且都像西方君主一样,把原来铜钱的分量给减轻了。吕后时期铸的钱,标重是八铢,也就是半两,实际上比秦朝的半两钱轻了三分之一,民间铸的可能更轻。这背后有什么含义呢?就是朝廷没有想要垄断货币发行,这里面的原因很多,起码在客观上算得上藏富于民。可是,当时本来就不富。结果是大家都没落好,通胀很快就来了。史书上说,米价疯涨到每石五千钱、一万钱,马的价格涨到每匹百金——字面上看是一百斤金子,很吓人。在古代文献里,出现“百金”的字样,不一定等同于黄金。按照书里的考证,百金中的金,是当时的一个价格单位,每一“金”折合6250文钱到一万文钱。这是什么概念?作者提供了楚汉战争之前的物价,对比之下:米价涨了350倍,马匹的价格涨了183倍。这好理解,米是必需品,马是奢侈品。

从这本书的数据看,这个涨幅还不算稀奇。汉朝以后,中国物价上涨上万倍的时候,至少五六次。当时呢,这个黑锅被朝廷和民间一起甩给了商人去背,说是他们囤积物资造成的。我们知道,囤积和炒作,只能加速和放大价格波动,但基本原因,还是由于物资缺乏和全社会滥发货币。作者认为,中国传统文化里轻视商人阶层的传统,和这段历史关系很大。

我们知道,后来通过休养生息,把物价稳定下来的是汉文帝。我们在历史课堂上学过,文帝一方面增加生产,奖励农业,他把长安的诸侯也打发回封地去抓地方经济去了;另一方面是对外不用兵,对内不建大工程,用货币政策来说,就是实行了通货紧缩。国家靠赋税收回来的钱,都存在国库里。中央下发赈灾抚恤时,也以实物为主。你看,汉朝人了不起,被教训了一下,立刻就有了宏观调控概念。

我们从货币角度观察,有一点非常值得注意:汉文帝努力平抑物价,但仍然允许民间铸钱,只是要求恢复到之前的充足重量。一般历史记载都说,吴王刘濞的封地里有铜矿,就召集亡命徒偷偷铸钱。汉文帝宠爱自己的男朋友邓通,才把铸钱的特权给了他。总之,这都是严重的违法。但这本书告诉我们:实际上汉文帝有自己的考虑。他还是认为钱是一种普通的物资,价值来自于重量。只要停止铸造劣币,物价就能复原。不管谁来铸,只要遵照中央政府的标准就行。对于货币的属性是什么,当时其实也有不同看法,汉朝的法家学者有一种“国定说”,认为货币本身没有价值,因为帝王为它制定了价值,它才能流通。这近似现代货币理论,在当时可是太超前了。我们知道,汉朝的合法性,来自取代以法家治国、以吏为师的秦朝,汉朝早期更是推崇黄老思想,从哪个角度说,文帝也不会采纳这种超前观念。总之,按他的算盘,铸钱只是一种生产,民间铸和政府铸,性质差不多。公开这项权利,政府不仅省了铸造费,还可以向铸钱的人收租收税。当时,私铸钱币的不只吴王和邓通两家。邓通钱流行,是因为成色好,这没准儿还是因为他对文帝特别负责;吴国钱流行,是因为产量大。而国家也铸造钱币,只是其中的一种。对古代老百姓来说,别说不同人铸的钱,就是不同朝代的钱,只要重量一样,就可以串成一串混着花。一直到清末,汉代的五铢钱还在流通。你看:在货币发行这么大的事情上,中国古代政府却只是过客,是普通的参与者。

汉文帝的预计,后来实现了,物价果然降了下来,粮食的价格也从上万钱降到了几十个钱,从此开启了文景之治。也为后代留下了有章可循的治国经验:既然文景之治的政策有效,那他们在货币上的办法,也不会有大错,值得延续下去。

这也符合这本书的总结:古代钱币的主要特点就是地方性,各地自己铸,自己组织流通。在历史上,不管是南北分裂,还是统一政权,基本都如此。虽然古代政府名义上禁止民间私铸钱币,但禁令属于“水过地皮湿”,铸钱工艺不复杂,民间私铸实在是方便。所以,同一个时期的古钱币,种类多得惊人,北宋的元丰年号只用过8年,但在日本保存的一个古钱目录里,元丰通宝就有三百多种。一直到明清时代,这种货币状态没有变。

另外,汉文帝的成功经验,也代表着传统政治的一个偏好:就是喜欢紧缩论。从此以后,历史上对太平盛世的定义,往往是物价低,国库里堆着许多钱。我们今天知道,这不利于扩大生产和市场规模,但古代是农业社会,不太在乎这点。在自给自足的生活里,通货紧缩的表面危害很小,而大米一天一个价很要命。

我们在历史故事里,也能感受到这一点。古人生活中的日常开销,是把银子兑换成铜钱来花,一般用不到银元宝,金子就更少见了。白银和铜钱,谁是本位,对货币史来说是大问题,但和今天的话题关系不紧密,我就不细说了。那金银主要干嘛用呢?除了在礼仪场合和大额支付,就是被人们作为宝藏埋起来,目的是传给后代或者应急用。这可能说明,在中国传统文化中,低流动性、紧缩的货币状态,从皇帝到民间都很喜欢。

古代人自己挖地窖藏钱的理财习惯,抽象点儿说,就是不愿意把财产托负给信用机构。说到古代的信用机构状况,也能证明我那个“政府是货币经济参与者”的印象。

信用机构就是经营贷款、担保、质押等金融活动的机构。有人说,现代银行的起源是钱庄,其实不完全是。中国信用机构的起源很多,不是同时出现的,原因是早期的信用机构各干各的:当铺就管典当质押。金银和铜钱的兑换,早期有金银店,宋朝有兑坊。唐朝曾经盛行专营汇兑业务的机构,在纸币出现后消失了。古代最不发达的是存款。人们觉得:把钱交给陌生人保存,还不如埋在自己家后院保险。这种情况加剧了货币紧缺,倒是有利于放贷。按照有的经济史学家对比,中国古代的利息,一直都比周边国家要高,可能就是这个原因。至于经营综合业务的钱庄和银号,是到明末清初才出现的。

你看,这种民间各自发展的状态,是不是说明:古代政府对信用机关,也是长期采用非垄断的甚至是“谁爱干谁就干”的态度。到底有多自由多分散呢?前些年,网上经常讨论某些著名的寺庙商业味儿太浓,不合清规戒律。要是了解中国的宗教史,就知道这是常态。著名史学家杨联陞有一篇论文说:中国有四种金融业务起源于佛教寺庙,分别是典当、资金互助、拍卖和抽奖。这本书主要讲到了典当。南北朝时代,从皇帝、士大夫到民间都信奉佛教,既施舍钱又施舍土地,寺院很富,还不交税。它们又有更好的信用度,且不说信仰,不是还有句话叫“跑得了和尚跑不了庙”吗,谁见过寺庙倒闭的?所以寺庙从替有钱人保管财物开始,经营上了典当业务。这些业务后来还传到了日本的寺庙。还有的寺庙会放贷,甚至在北魏朝廷还没有铸造自己的铜钱时,北魏的寺庙就开始放贷业务了,用粮食来交割。在这本书里,这些是统统做为封建剥削来批判的。但在古代,像寺庙组织的互助贷款等活动,被认为是善举。

隋朝以后,各种信用机构发展得很快,除了私人放款,国家也开始经营贷款业务,目的是补贴办公经费。你看,政府的角色仍然只是参与者,既不是垄断者也不是监管者。我们还可以来看唐代长安的西市,那里有唐代的金融一条街。在这个市场里流动着各种信用。有提供抵押的质库,有收存款的柜坊,富商和官吏可以用个人名义放债,还有国家办的公廨。在晚唐时代,皇帝为筹措军费,曾经向西市的金融机构摊派,结果引发了集体罢市,不得不灰溜溜地中止。这就说明,政府手上一直没有对金融机构的控制权。

所以,中国古代的货币经济,是政府、民众和商人共同参与的,某种意义上,甚至可以说是共同治理的。

我们知道,这就和皇权在政治领域的高度垄断非常不一样了,这是为什么呢?作者没有分析,这本书是上世纪六十年代再版后定稿的,也不方便分析。我觉得,前面提到的古代贬低商人现象和对经济紧缩的偏好,就是线索所在。简单地说,就是皇权没看上货币经济。在古代的政治理念里,货币政策只是个技术问题,远远没有赋税和粮食那样重要,不至于对政治产生什么大的影响。皇帝急等着钱用时怎么办?可以变着法地去抄有钱人的家。史书内容的排列顺序,就能代表古代的正统价值观。皇帝们的本纪,肯定排在最前面了。后面的志书里,是天文历法在前,因为天的问题和皇权的神圣性有关。然后是礼仪制度,然后是选举制度,然后是官员制度,货币所在部分称为“食货”,相当靠后。在古代,政府不重视的领域,往往更有活力,拥有自我调节的灵活性。

当然,我们今天知道,货币经济的重要性,怎么高估都不过分。有句名言说“货币是穿过鼻子的铁环,让我们每个人都被控制鼻环的人牵着走。”我看这本《中国货币史》时,专门留心了这一点,有了第二个印象:古代的货币政策,其实也关乎国运兴衰,甚至能影响历史走向。

我不知道你听没听过我给你解读的一本叫《东京梦华录》的书啊?那是宋代人写的,它告诉我们:宋代的国家财政虽然经常吃紧,但社会的财富水平相当惊人。它的城市化水平,在整个中国的王朝政治时期都是空前绝后的。宋代城市文明还有一个特点,就是房地产和土地价格飞涨,房地产吸收的货币流动性,和农业、手工业不是一个量级。反应在货币上,就是严重的钱荒。古代的钱荒,就是对铜钱为主体的货币需求大于供给。这时候,就算国家和民间一起开足炉子铸铜钱,也满足不了市场。

民间的解决办法,一开始是用铁来铸钱。铁钱在四川最流行,但币值低,买一匹绫罗就要130斤铁钱。所以北宋的纸币“交子”,最早也出在四川。交子一开始是民间自发,由16家富商主持。一开始,凑够本钱就可以开交子铺,也就是自己发行纸币。这也不是肯定赚钱,经营不好会引发挤兑破产。打官司的多了,政府才逐渐出面接手,官方发行的叫“官交子”。官交子有发行期限和发行限额,期限一般是三年,到期收回,有点儿像国库券。每期的发行限额不一定,看老百姓的认购情况。作者彭信威测算,官交子的存款准备金率在28%左右。他担任大学教授之前在银行工作,算这个很内行。朝廷后来发现,交子这东西太适合拿来发军饷了,发给军队时还可以突破限额,这一下解决了最大的财政难题。

我们来看这个过程。它首先符合我的上一个印象:国家不是货币政策的发动者和组织者。钱荒出现之后,首先是社会力量自己组织起来增加货币供给,这就不是劣币驱逐良币了,而是自发的货币补充:市场自己发劣币,要好过没有币。而“国家队”是后来才进场的。这个货币经济现象,也让我产生了另一个印象:它大大延续了宋代的国运。五代十国时期,北宋的军事防御先天不足,又一直处在北方强敌的包围下。能生存三百年,主要靠不停扩张经济规模,及时创新与高增长相适应的新货币体系。我们今天知道,纸币发行与经济发展速度匹配得好,国家是很赚钱的,现在这叫货币税。

而南宋的灭亡,也和一场纸币的崩溃有关。南宋发行的纸币叫会子,一开始,朝廷定期用实物和金属货币回收,信用比较好,中央也增加了财政收入。但到了南宋末年,战争开支越来越大,财政全靠滥发会子。会子的贬值也就越来越快,最后彻底发不出去了。当时的丞相、权臣贾似道想了个办法:从江南地区的地主手里按比例买回土地,拿什么支付呢?就是民间不买账的会子。按我前面的话说,这相当于变相抄家。但贾似道有他的理由:之前会子的贬值,是由于国家在用会子大量买军粮。等国家回买土地后,自己组织种军粮了,能保证支付给地主的会子不贬值。但是,这些公田找谁种啊?不是军人,是农民。你觉得,这种乱世里,农民会好好地种不属于自己的土地吗?于是,大量的公田成了荒地。会子成了废纸,国家信用破产,财政随之崩盘,南宋的军事力量很快就瓦解了。于是,这场会子引起的连锁反应,加剧了南宋灭亡。从这两件事背后,我们还能看出一个深层次的连带关系:中国历史上的货币经济和土地制度的关联很大。

类似案例还有很多。比如,有的学者说:秦朝不是亡于暴政,而是亡于经济大萧条。引发萧条的原因,就是秦始皇统一币制。原来六国各有自己的货币体系,一下子全摧毁了,立刻出现全国性货币供给不足,也就是“物贱钱贵”,农民和手工业者都受到了伤害。也就是我们最开始说的汉朝初年的经济局面。同样的逻辑,我们也可以这么分析王莽。他发行了三种新货币,用其中一种刀币强行兑换民间的黄金,实行黄金国有化,这取消了民间的货币财富,造成了大批农民破产。王莽死后,国库留下了70万斤黄金。我们说了这么多,已经能感觉出来:这和文景时期国库里堆满的铜钱,场景相似,性质则相反。

但这些观点的背后,还是藏着经济学立场的。我虽然打算只为你讲客观印象,还是忍不住在总结部分,和你再分享一点儿我通过这本书,接触到的经济学观点。

先说客观感受。我的第一个印象是:在古代中国,国家更像是货币经济的参与者。中央政府会允许地方和民间“分享”发行货币的权力。另外,资本市场和信用机构也是由民间推动的。可以说,古代政府、民间和商人,共同支撑了货币经济的运行。第二个印象是,这本《中国货币史》给我们提供了一个新的角度,我们看到,货币经济影响着一个王朝的兴衰,甚至会间接改变历史走向。

再来简单介绍一下有关的经济学观点。有的学者概括:“非国家化”是古代中国的货币经济的常态,也就是我们今天说的政府和民间的共同参与局面。这种自由放任的状态,让传统社会具有对财富的良好消化能力和自愈能力,它保证了中国的历代王朝虽然不断发生财富重新分配,却总能得到恢复和复兴。没有出现其他文明的那种“财富逆转”,也就是整个经济社会突然由盛转衰。这种货币经济状态,有利于中国文化的绵延。我觉得这个观点,或许是倾向自由主义经济学的。如果你熟悉,请在留言区里多多评点赐教。谢谢!

撰稿、讲述:贾行家 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.古代的政府是货币制度的参与者。

2.古代的铸币权,基本上由中央和地方、君主和民间共享。

3.古代的货币政策,其实也关乎国运兴衰,甚至能影响历史走向。