《中国艺术与文化》 曹星原解读

《中国艺术与文化》| 曹星原解读

关于作者

本书的两位作者,是杜朴和文以诚。杜朴曾在华盛顿大学担任教授,他是一个中国古代美术史专家,专长是考古,尤其是中国青铜器。文以诚教授是研究后期中国美术史的专家,他擅长的是明清美术,尤其是元以来的中国绘画。

关于本书

本书是美国大学教授中国艺术史的教材,自2001年在美国出版后,就受到了很多人的推崇,很多大学教授都开始用这本书作为课堂用的课本。

核心内容

本书是一本非常经典的美术史教材,它有两个特别重要的地方。一个是提出了理解中国美术的核心思想,也就是物中思想。古代的美术、艺术品不只是美的,它们也会告诉我们古代人在想什么。这本书还会告诉你理解中国古代美术的基本框架和基本规律。这本书的章节是以社会和艺术变化的重大节点为依据,所以它是从文化角度出发来看美术,以文化史的眼光来看中国美术史。

你好,我是曹星原,欢迎每天听本书。这期音频我为你解读是一个美国大学的课本,《中国艺术与文化》。你可能想问,为什么要解读一个大学课本呢?从书名你就能看出来,这本书讲的是艺术和文化的关系。艺术史其实是了解一个国家、一个民族的文化很好的方式,所以,我想通过这本书让你对中国艺术史有个基本的认识,也希望能对你理解美国大学如何教授中国文化有些启发。这本书从2001年在美国出版,就受到了很多人的推崇,包括我在内的很多大学教授都开始用这本书作为课堂用的课本。我认为,这本书是从我所用过的通识教材里最好的一本。

这本书的两位作者,是杜朴和文以诚。杜朴教授前几年刚刚从华盛顿大学退休,他是一个中国古代美术史专家,专长是考古,尤其是中国青铜器。当然,作为一个美术史专业的老师,他也兼通中国后期的美术,甚至当代美术。他在业内是名气很大的学者,参与过很多大项目。比如,他曾经跟大都会美术馆合作过一个项目,同时撰写大都会青铜博物馆收藏、展览的图录。文以诚教授是研究后期中国美术史的专家,他擅长的是明清美术,尤其是元以来的中国绘画。他主要是以社会学的眼光来看中国绘画中的一些问题,比如,他以社会学研究元代名画王蒙画的《青卞山居图》影响了很多学者。我在斯坦福大学读书的时候,文以诚教授是我的老师。我读书期间他写了这本书,所以在这本书的写作过程中,我也出了些微之力,并且在他的英文版前言中获得致谢。

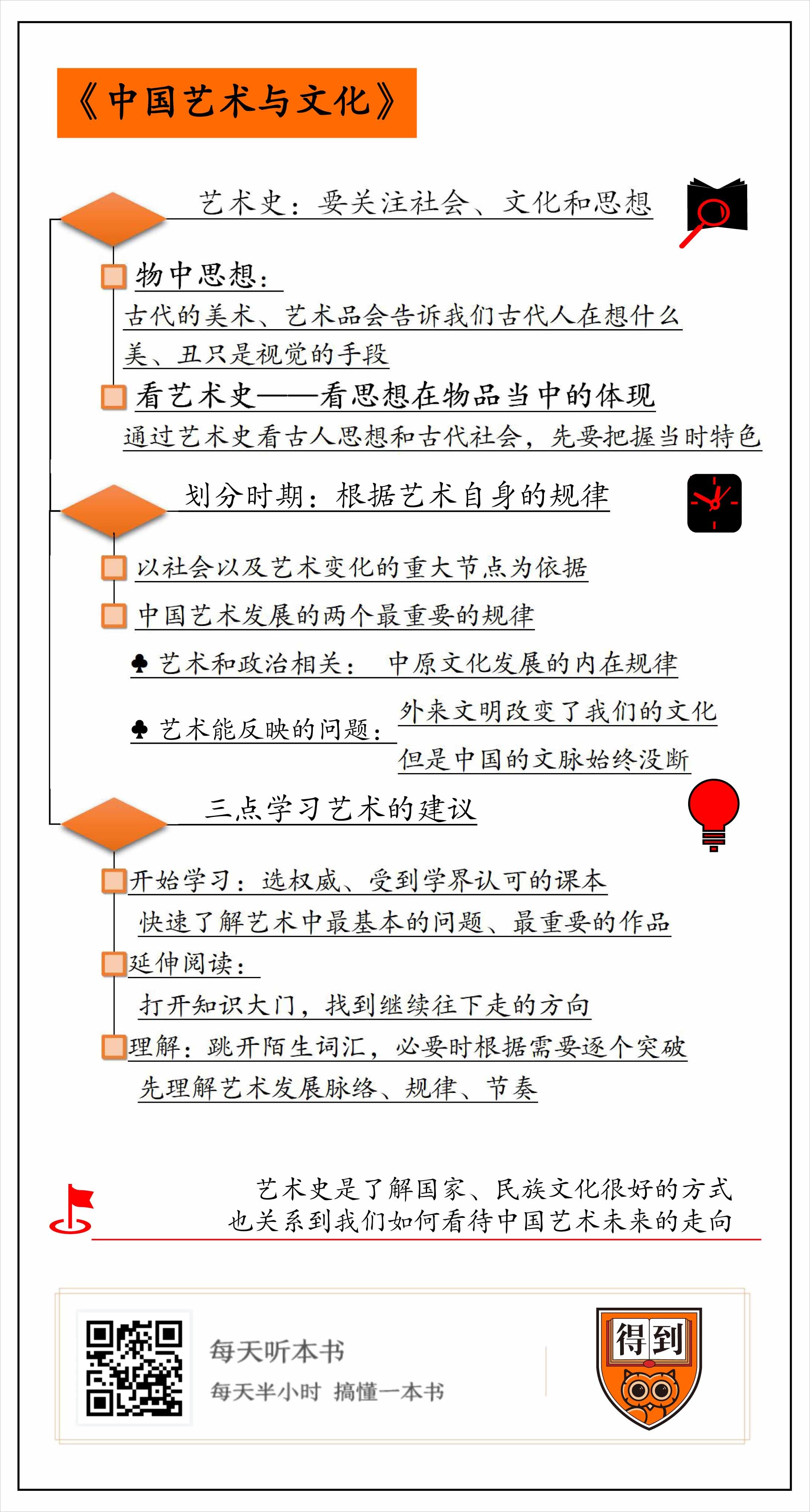

看一本艺术史的书,我一般会先看它的目录,看它是怎么划分板块的。这不光是因为目录说明了作者的思路,也是因为目录体现出作者理解中国艺术史的框架,通过这样个框架我们就能看清艺术发展的脉络。那么,这本书对中国艺术的理解有什么特别之处呢?我觉得主要体现在两点上:首先,这本书有一个内在思路,作者认为艺术史不只是关心不同时期的艺术品哪些是美的、有艺术性的,而是要关注艺术品体现出的社会、文化和思想;其次是这本书划分时期的方式,不像大多数书那样是按照朝代更迭,而是根据艺术自身的规律。在这期音频中,我会先跟你分享这两部分的内容,最后在第三部里,我还想从这本书的编辑特点出发,给你三个学习艺术的建议。

下面我们就进入第一个问题。这本书第一章里讨论的是没有文字记载的上古时期的艺术品。既然没有文字,那么我们根据什么来理解这些物品呢?本书于是提出了一个非常有趣的概念,就是“物中”,简单解释就是,所有的物品中都包含着思想。这就是我们说的这本书的第一个特点。物中这两个字能够解释艺术史到底是什么,以及我们为什么要研究艺术史、学习艺术史。

你可能经常听到有人说,我们研究艺术史、讲艺术史是为了让大家了解美,但是,艺术史上讲的东西不一定都是美的,有的甚至可以说是丑的。美术不一定是美的,只是用视觉的手段描绘我们的思想。那么这些美术领域的视觉手段要表达什么?这才是艺术史关注的问题。也就是说,我们研究这些古代留下来的东西,包括器物、绘画等等,是在研究古时候的人是怎么想的。虽然古代人在想什么我们看不到,尤其是在还没有文字的上古时代,但是从这些东西中,我们可以推导出古人的思维,这就是美术史的核心之一。因为人在做一件东西的时候肯定有他的思考。比如你过生日要穿红裙子,不穿白裙子,肯定有一定的道理。这个红裙子的选择就凝聚了你的道理,就体现了你的思想。所以说,人类思维的模式在某种程度上是可以看见的。我们看艺术史,看的就是这种思想在物品当中的体现。这是这本书我最欣赏的部分,每次讲到这个地方的时候,我就告诉学生,我太喜欢这个课本了。因为它时时会停下来,像一个思想家一样告诉你,你作为艺术史研究者或者爱好者,在看每个时代的艺术品的时候,关注的应该是哪些问题,应该从作品中寻找哪些答案。

再进一步说,通过艺术史看古人的思想、看古代的社会,首先就是要把握那个阶段的特色。我们就拿这本书的秦汉和赵宋两个部分来举例。

书的第四章叫“最初的帝国”。秦始皇最大的功劳不是统一中国,而是在统一中国之后,建立了一个帝国。这个帝国后来被称为封建社会,其实不准确,这个帝国实际是一个半封建社会。秦帝国不像西周那样,把自己的国土分成一块块给自己的亲属,而是改变了分封制的模式,让这个社会一步跃进了一个成熟的政体结构,这个模式就是帝国制度。尽管秦朝只有十几年,但是这个模式继续下去了,汉代也发现秦始皇建立的这个帝国制度太好了,所以历史上叫汉承秦制。所以说在这一章里,作者就是在讨论如何从艺术的角度和对艺术品的分析,来观看这一社会和政治的变化,如何理解艺术作品是怎么体现帝王意志的。

自秦始皇以来的两千多年间,中国的整体和社会结构奠定之后,都没有本质的改变。帝国的体制决定了文明的形态,物产、经济、饮食、艺术都成了帝国文化的组成部分,所以我们也能反过来,从这些东西中拆解出当时文化真实的样子。比如我们看金缕玉衣,你可能觉得它很美很奢华,但更重要的是,要看到它背后体现的当时的丧葬文化。丧葬是体现一个时代价值理念的重要场合,包括对长辈的尊敬、对晚辈的责任,还有宗族祭祀与延绵万世的期待等等。

下面,我们一起来看第七章,这章讨论的是宋代文化。你会发现,在所有这些章节中,独独宋代单占了整整一章的篇幅。这是因为,宋在军事上尽管被称为弱宋,但是它在文化上、技术上可是领先于世界的。当时,全世界很少有哪个文明能跟宋代相提并论,无论从人口、从城市化、从科技发展、从文化发展等等,随便你找一个领域,宋代都是领先当时世界的。

在我看来,如果从艺术史来看,宋代文化的核心就是文人画的出现,遗憾的是这本书没有把这一点写得很明确。这本书极其简单地把文人画称为诗意画,并且带有偏见地认为,文人画之所以会不求形似,是因为和文人气质相似。书中写道,“诗词是非再现艺术,只有稚嫩的读者才会批评一首诗缺乏逼真感。此外,不像技术性较高的绘画,文学和诗词是文人阶层所擅长的范畴。因此,在这些文化争论中,绘画越接近诗词的情形,对文人便越有利。”

他们这段论说有不足之处的原因很多,我觉得西方学者并不理解文人画。在我几十年教书的过程中,我一再跟学生讨论文人画出现的意义,中国的文人画就是在中国古代发生的现代艺术,和西方现代艺术一样,都是要表达自己的个性特点,中国文人画很重要的一点就是抒发画家内心的纠结。西方现代艺术也是嘛,社会的关注、社会的批评等等都是这样。而且,它们都要求艺术家追求艺术语言上的独特和独创。文人画谁跟谁都不一样,你画得一样就不行,石涛是石涛的样子,倪瓒是倪瓒的样子,米芾是米芾的样子,王蒙是王蒙的样子。你要想在历史上留下名,你的画就要跟别人完完全全不一样,也就是原创性和独创性。这不就是现代艺术嘛?只不过我们叫文人画,人家叫现代艺术。在讲这本书的时候,每一次我都会跟学生说,文人画就是中国版的现代艺术。西方现代艺术出现在19世纪,中国的文人画现代艺术思维出现在11世纪,整整早了八百年。

第一部分我们就讲完了,下面我们来讲讲这本书的结构。和大多数艺术史书一样,这本书也是以时间为序,一章一章地推下来,但是我们说了,它不是以朝代更迭作为划分的依据。中国有很多美术史著作,大多数都是每一个朝代一个章节,这本书不一样,它是以艺术自身的发展变化来确定节点,比如艺术突然发生变化、艺术和社会产品关系突然发生变化,这符合艺术自己的规律。作者把这本书分成了十章,这十章就是两位教授想告诉你的一个理解中国美术史的框架。前面我们已经说了三个章节,下面我就不一一梳理这十章的内容了,而是告诉你中国艺术发展两个最重要的规律。以后你看到任何具体的作品,想到任何具体的问题,都可以放到这个框架,用这个规律去思考。

第一个,艺术和政治密切相关,这是中原文化发展的内在规律。比如说,这本书的第二章和第三章讲的是商周时期。第二章是青铜时代早期,对应的朝代是商和西周;第三章是青铜器的晚期,对应东周。为什么商和西周放在一起?中国的美术通史通常不会这样分,而是根据朝代把商和周分开。这就显现出杜朴教授的功力了,他是根据当时青铜器功能的变化来划分的。在商和西周,国家和社会把青铜器作为礼器,它具有宗教的祭祀功能,尽管商周之间朝代更迭了,但是青铜器的功能还延续着,而西周后期,青铜器的礼仪功能就弱化了。这就是孔子说的礼崩乐坏,这是中国历史的大转变,社会出现了一个断层,青铜器作为礼器的祭祀功能弱化就是这种断层的体现。到了东周,春秋战国时期的青铜器五花八门,什么都有,很热闹。东周青铜器的特点,是从礼仪到实用的转变,出现了一系列的实用作品,这些作品也流传到了现在。如果是按照传统的朝代划分,你去解释青铜器的功能就会变得很复杂,但他这样用功能一分,就非常清楚了。

第二个,艺术能够反映一个问题,就是外来文明确实改变了我们的文化,但是中国的文脉始终没断。比如,第五章叫“佛教时代:分裂的阶段”。你肯定听过五胡乱华,那时候中国给外族人打得稀里哗啦、乱七八糟,各种各样的小朝廷在中国建立起来了,出现了南北朝等等。从历史来看,确实是一个混乱的时期,但是正因如此,中国的文化也突然就丰富了,那时候涌入中原的各种器物都是文化交流的见证。

这段时间,最重要的一个事件就是佛教真正地进入了中国,也不可逆转地改变了中国文化。五胡乱华,异族入侵,佛教进入中国,这种种改变让文化变得丰富,变得混乱。但是就像《三国演义》里说的那句话,“天下分久必合,合久必分”,艺术发展也是有破有立。所以在后面的一章,也就是第六章,你会看到在新的帝国隋唐,之前的种种文化因素是怎么重新整合起来的,重塑中华文明。隋唐是中华文明的鼎盛时期,在隋唐这一章里面作者讨论了两个问题:一个是精英艺术,众多外来文明带来的新奇艺术品,都被精英艺术吸纳进来了,成了阶级身份的象征;另一个是佛教艺术,讲的是佛教怎么被中国化了。这两个部分和前面一章是对应的,用作者的话说就是,唐代都市生活的多数特征都可以在前朝找到根源。经过前一个时代文化的大融合,随着帝国重新建立,我们的文化再一次定型了。

对这个问题,我还想说一点我的感受。我们经常听人说“崖山之后无中国”,就是南宋之后无中国,那是不是也可以说是“六朝之后无中国”呢?其实,这种说法本来就是耸人听闻。中国到现在还在,什么之后都有中国,只不过它是变化了。谁能给我找到一个到现在还原汁原味的英国?莎士比亚时期跟前面的英国也不一样了,今天的英国文学文化和莎士比亚时期也相距很远,很多当代英国人根本就不读莎士比亚,读了也不明白,那么你能说“莎士比亚之后没有英国”吗?中国、英国这个概念,或者某某文化这个概念,不是因为它变化了就没有了、就消失了,而是因为它变化了就丰富了、多元了。我们的文脉就像一条河流,不断地汇入各种各样的河流,但是我们这个源是长江是黄河,不管中间来了多少支流,最后还是黄河还是长江,这就是中华文明。所以,虽然六朝时期是一个分裂的阶段,你也看到很多支流都流进来了,不要担心,它只是丰富了中国,不是彻底改变了中国,更没有中断中国。所以说,器物记录下来的文明交流过程,也让我们反思中国这个概念的形成和变化。

前面说这两条规律并不是割裂开的,在第九章和第十章中,也就是元到清这个阶段,这两个规律就是共同作用的。你看,蒙元和满清,对于中原来说就是两条支流,但是它们又跟五胡乱华的时期不完全一样,这两个异族文化不止是进入了中国,而是统治了中国。而作者的划分也很有意思,他们把明代拆成了两半,一半跟元代在一起,就是元代到明中期,一半跟清代在一起,是晚明到清中期。

这让我想到了魏斐德先生的一本著作《大业》。魏斐德是汉学家,他是明史和清史专家,也做过民国史。他在《大业》这本书里谈到一个问题,野蛮民族、文化不够发达的民族统治了文化发达的民族会怎么样,就像蒙古族、满族统治了汉族。元代进来之后,在文化上没有做到对汉文化彻底的控制,所以汉文化能够以自己的轨迹和方式继续延续下去,一直延续到明代的中期。虽然朝代更迭了,但是文化没有在这个时候中断,我们可以说,从宋代到明中期,尽管有变化,但这段文化是一体的。如果拿晚明到清代来对比就很有意思了。以魏斐德的观点来分析,清代能够长存,正是因为作为不够发达的文化,他们想要统治发达的文化,清代统治者就必须在战争结束后拜被统治者为师。清代初期的统治者一直在努力向汉族学习统治方法、管理方法,但是学习的目的不是因为崇拜汉文化,而是为了统治,因此整个清朝是一个以专制统治和残酷暴力来控制一个高度发达的文明体系,并导致这个体系逐渐走向文明退化的过程。

前面我们通过这本书,讲了理解中国艺术核心思想和中国艺术的两个基本规律,说这么多,就是想给你一个理解中国艺术的框架。下面我们进入第三部分,我会从这本书的编辑方式出发,给你提供三点学习艺术的建议。

这本书不仅是一本艺术史著作,它还是一本教材,所以编者会把学习这门知识的方法放进这本书的编辑方式里,我们就把它跟研究类的书做个对比,看看它在编辑方式上有什么特点。

首先,大学课本要求的是面面俱到,要给学生提供一个完整的中国美术史图谱。每个学者都有自己的专长,在研究的时候你可以有不同的倾向,但是在课本里,你一定要涵盖艺术史当中最重要的、公共认可的一些作品,而且,课本的每一个章节必须体现出这个领域研究的现状,作者必须知道在这几年里学界对这个问题已经研究到什么程度了,不能仅仅重复过去的成就而不提眼下的贡献。更重要的是,课本隔一段时间就会再版,再版的时候一定会更新,保证它不会过时。至少在美国,很多教材,不仅作者一辈子都会不断更新它,把最新的研究成果加进去,即便作者不再做这个工作了,如果这个教材很权威,出版社也会邀请新的作者来继续做这个工作。所以,在最开始学艺术史的时候,你一定要选一个权威的、受到学界认可的课本,这样你就能以最快的速度了解艺术中最基本的问题、最重要的作品、最经典的框架划分和最前沿的成就,不仅不会走偏,还会站在当时这个学科学术比较前沿的位置上。

第二,大学课本会提供大量的书目,每一个专题、每一章都要提供延伸阅读,给想在这个领域继续探索的人提供进一步的方向。在教书的时候,我有时候会发现一些我觉得这本书没谈到或者谈得不够好、不够充分的问题,比如说兵马俑的问题,虽然这本书谈得已经很好,可是这本书出版之后,有一篇文章谈得更好,所以我就会把那篇文章直接用进来。在美国,老师给学生提供教材以外的补充阅读是很普遍的。所以,如果你在用这样的教材学习,你的阅读量会很大,因为如果你有心的话,在延伸阅读的范围里,你还能阅读到很多相关的书。这其实也是教材最应该做到的,它不仅是你打开知识大门的起点,还会给你继续往下走指出一个方向。

第三, 除了做到普通教材应该做到的,这本书还在很多细节的地方用了心。比如说一些概念、事件、术语,有时候如果放在正文中会中断叙述,对于读者来讲其实是很不好的体验,所以,这本书就专门开了一个栏目来放这些需要补充的知识,在英文版的书里面用不同的颜色做一个底色,让你一看就知道这是一个知识点。有时候的上课小测验,我就会从这里面挑一个来考。

比如说“谢赫六法”,这是南齐谢赫提出的一个绘画理论。你可能听过很多人夸奖中国艺术作品,不管是书法、绘画还是器物,都喜欢用“气韵生动”这个词,它就是这六法之一。在这期的解读中,我就不再展开讲六法这个问题,我想说的是这本书介绍六法的方法。这本书里面专门有一个小专题介绍这个概念,但是它不是给你一个通行的答案,而是告诉你把这个概念第一次翻译成英文的人是谁、第二次翻译成英文的是谁,比较他们的翻译有怎样的区别等等。在对比中,美国的学生就看出了,中国的一句古文可以有很多不同的解读方式,所以译者的理解也不一样。不过,这并不只是翻译当中才有的问题,实际上,六法在流传的过程中经过不同人的抄写,内容和断句都有细微的变化,我们中国人对六法也没有统一的看法。

有时候你可能会觉得,学习艺术史这样的学科会遇到太多陌生的词,让人望而生畏,而且,这些词很多时候都像六法一样,没有一个绝对正确的解释,所以,我们其实可以先跳开这些词,先去理解艺术发展的脉络、规律、节奏,当你需要深入的时候,再进入逐个突破。所以说,这本书的编法,背后是一套学习的方法。编得这么好的书,我当然会推荐给学生用了。

《中国艺术与文化》我就介绍完了,下面我来总结一下。

首先,理解中国美术有一个很重要的思想,也就是物中思想,古代的美术、艺术品不只是美的,它们也会告诉我们古代人在想什么。

第二,这本书会给你一个理解中国古代美术的基本框架和基本规律。它的章节分得很有特点,不是以朝代的更迭为依据,而是以社会以及艺术变化的重大节点为依据。所以说,它是从文化的角度出发来看艺术,以文化史的眼光来看中国美术史,而不是以传统的历史眼光来看待美术史。

然后,这本书作为一个教材,能给我们提供一些关于学习美术史的启示。教材有它自己的标准和要求,比如必须要全面、要站在学术的最前沿、要提供延伸阅读的材料,所以不只是师父领进门修行在个人,它也会给你继续深入指出方向。另外,大家学美术史可能都会有一个困惑,就是概念特别多,作品特别多,这本书的编排方式就很用心,学生可以先提纲挈领地学习整体的脉络,建立最基本的理解,然后再逐个击破,看那些有意思的小题目、小问题。

在最后,我还想说说这本书的一个遗憾。这本书的最后一章,讲的是晚清到今天的中国艺术,里面还加了一个国际艺术。19到20世纪,其实是中国艺术走向现代、走向当代的过程,这个过程到今天也没有结束,但是在现代和当代这一章里,作者并没有跳出西方学术对中国现当代艺术的一种传统眼光,这个眼光其实也贯穿着整本书。当然,这也无可厚非,两位作者都是在美国受的教育,又是地地道道的美国人,所以他们从小受的训练、受的熏陶、对中国的了解,都是经典的西方美国如何看中国。虽然他们已经在努力避免文化上的偏见,但是依然不自觉地延续了以往的说法。

在这本书的序言里,序作者提到一个问题,我们中国自己的艺术史写作也有类似的套路。他看了几十种美术史教材,结构和内容都大同小异,所以他觉得这本书很重要,能够帮助中国的研究者跳出既有思维框架。艺术通史的写作方式,不仅关系到这个学科的定位,更关系到我们如何看待中国艺术未来的走向。

撰稿、讲述:曹星原 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.文人画就是中国版的现代艺术。西方现代艺术出现在19世纪,中国的文人画现代艺术思维出现在11世纪,整整早了八百年。

2.艺术和政治密切相关,这是中原文化发展的内在规律。

3.艺术能够反映一个问题,就是外来文明确实改变了我们的文化,但是中国的文脉始终没断。