《中国是部金融史》 小云解读

《中国是部金融史》| 小云解读

关于作者

陈雨露,金融学教授,原中国人民大学校长,现中国人民银行副行长;全国青联副主席、央行货币政策委员会专家委员、中国国际金融学会副会长、中国金融学会副秘书长兼常务理事;美国艾森豪威尔基金高级学者、哥伦比亚大学富布莱特高级访问学者。著作有《国际金融》《世界是部金融史》《中国是部金融史》。

杨忠恕,中国人民大学管理学博士后、金融学博士。

关于本书

《中国是部金融史》以时间为纲,以朝代、人物、事件为目,用金融的视角、生动的语言,解析了中华文明进程中的盛衰密码和进退定律。无论是治世的繁荣还是乱世的浑浊,在王朝兴替背后,金融都是背后重要的推手。

核心内容

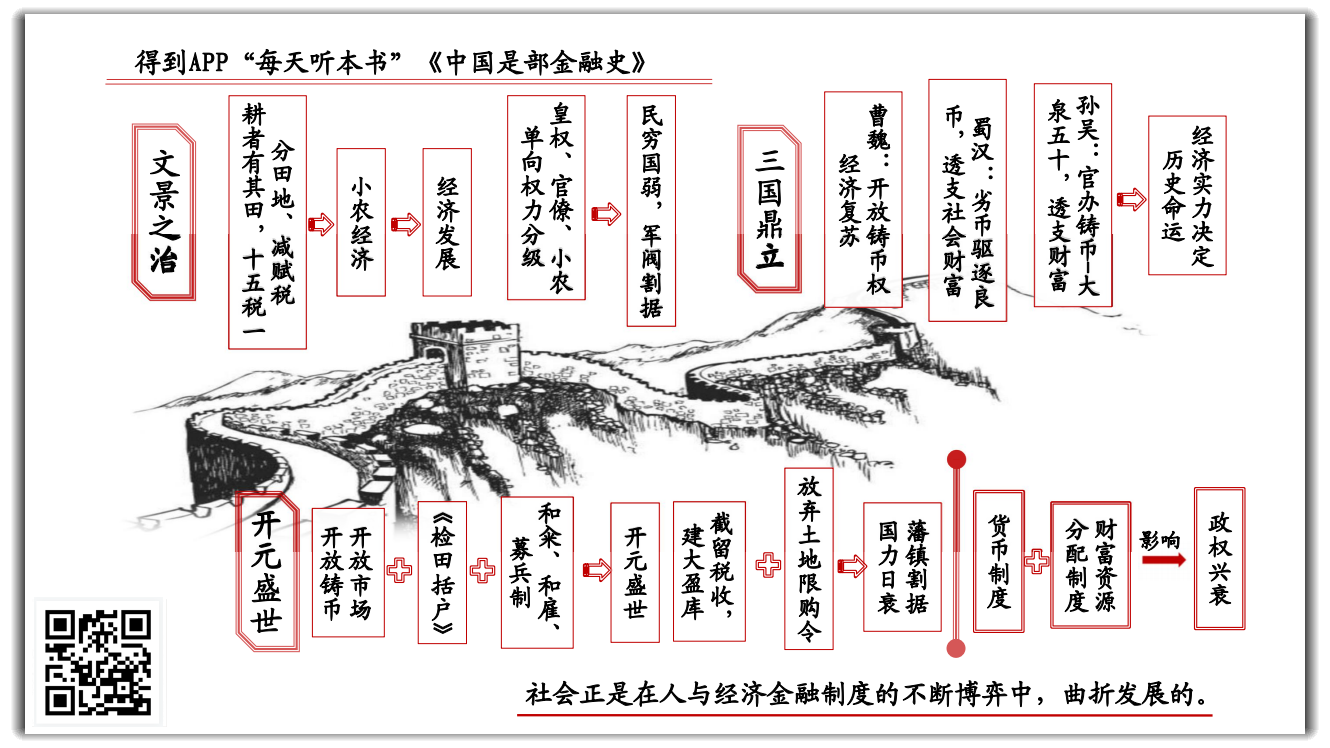

经济和金融制度的框架左右着财富的流通和人们的行为决策;好的制度会激发人们创造财富的动力,让国运昌盛;坏的制度则会起到相反的作用。社会正是在人与制度的不断博弈中,盛衰交替、曲折发展的。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《中国是部金融史》。这本书大约有32万字,我会用大约27分钟的时间,给你说说这本书的精髓。那就是,经济和金融制度的框架左右着财富的流通,影响着人们的行为决策;好的制度会激发人们创造财富的动力,让国运昌盛,坏的制度则会起到相反的作用,社会正是在人与制度的不断博弈中,曲折发展的。

从书名来看,《中国是部金融史》这本书,是要用金融的视角来解读中国的历史。但在古代,金融学还没有发展成为如今这样成熟的独立学科,所以作者在这本书解读的古代“金融”制度其实也延伸到了经济制度,借鉴的,也是制度经济学的研究方法。制度经济学是现代经济学的一个重要分支,主要研究经济制度对经济和社会发展的影响,以及经济和社会的发展,如何反作用于经济制度。

古往今来,每个人都是在特定的制度框架下进行决策的,而历史,正是由这样千千万万的“每个人”所书写的。经济和金融制度的框架左右着财富和价值的流通,影响着每个人的行为。好的制度会激发民众创造财富的动力,坏的制度则会起到相反的作用,而社会正是在人与制度的不断博弈中曲折发展的。通过解析经济和金融制度,我们就可以掀开历史的面纱,看看财富在王朝兴替背后究竟发挥了怎样的作用。

这本书是由著名经济学者陈雨露和他的弟子杨忠恕合作完成的,陈雨露曾任中国人民大学校长,后来调任中国人民银行副行长。这种学界和业界的双重背景,让他能够具备理论和实践的综合优势,善于站在决策者的角度,用大格局来解读历代经济和金融政策得失。他的另一本著作《世界是部金融史》,是用同样的方法和视角看世界历史,可以说和这本书相映成趣。

但需要指出的是,这本书对经济和金融制度在历史进程中的重要性有些过分拔高。国运的兴衰,常常是政治体制、社会文化、国际格局和经济发展等等因素共同作用的结果,经济制度只是影响进程的其中一股力量,最终历史的走向并不是简单解读经济制度就说得清的。同时,作为通俗的财经读物,这本书对细节史实的解读和金融制度的推敲略显不足。不过大部分内容仍然是言之有物,不失一本打开视野、启发思考的好书。

中国的历史观,常常是将分裂的局面成为乱世,统一的局面成为治世,也就是孟子说的一治一乱。作者认为,这种治与乱的表象下面,金融一直是一条潜伏的脉络,像一只看不见的手左右这历史演进的方向。无论治世还是乱世,提振经济实力自然可以巩固加强政权,而经济疲软则必然导致政权势微。如何提振经济实力?历代执政者的金融政策就是答卷,而王朝兴衰的更替,则是历史对他们答卷的评分。本书就是试图通过对金融制度的解读,来分析中国历朝历代的国运兴衰,王朝更替。

《中国是部金融史》涉及的时期是从西周到唐朝,也就是公元前一千年到公元九百年前后这二十个世纪的历史。在这一时期,小农经济一直是中国经济的最主要经济关系,土地政策则是经济政策的核心问题,这也是本书对金融制度进行解读的重要线索之一。这本书的另一个解读线索,是历代的货币制度。

唐朝以前,货币仍然以实物货币为主,还谈不上现代金融学意义上的货币政策,但货币随着生产力的发展,已经扮演了越来越重要的角色。那么今天,我们就从中选择中国历史上第一个盛世“文景之治”,最著名的乱世“三国”和以及最辉煌的大唐“开元盛世”这三个非常关键的节点,由点连线,来具体看看中国这部“金融史”。

首先,我们来说说西汉初年的文景之治。 说起文景之治,大家一般都会说这是因为汉朝初年的统治者信奉道家思想,采用了无为而治的统治策略。那么这种无为而治的思想是如何体现在经济制度的设计上,又是如何缔造出这个中国历史上第一个盛世的呢?

要把这个过程弄清楚,就得先说说“小农经济”的形成。汉代以前的八百年间,中国历史的大部分时间都是乱世,也就是说,都是在打仗。可以说,中原大地一直处于“全面内战”。没有哪一朝真正打下了天下,坐稳了江山。秦朝虽然建立统一政权,可才十四年就玩完了。所以,汉朝以前的金融制度,也基本上是混沌的局面。管仲、范蠡、吕不韦等名相在金融实践中做出了一定的成绩,也只是促进了局部的繁荣。各地也尚未出现统一的货币,秦朝虽然号称统一了货币,但实际上从来就没有在全国范围内流通过。

直到刘邦建立了汉朝,也就是我们现在说的西汉,中国才真正走入了长期统一的稳定局面,有了真正意义上的第一个集权政府。是什么让刘姓王朝坐稳了江山呢?一个很重要的原因就是汉朝的经济金融制度,也就中国最早的小农经济社会关系,汉朝正是因为这一制度在当时的优越性,缔造了中国历史上第一次经济崛起。

造就这个经济崛起的第一位功臣,是中国第一位临朝执政的女性,吕太后吕雉。她的土地政策,中心思想就是一句话:分田地,减税赋。汉朝刚建立,中原大地满目疮痍。八百多年的战乱,壮丁不是去当了兵,就是被拉去服徭役。可是谁都不是天生的暴徒,大多数人还是想消消停停过点好日子。于是汉朝建国以后,就着手给士兵分发田地。

吕雉进一步发扬和完善了这个土地政策。将分田地的范围扩大到全体臣民,而且要照顾到普通老百姓,普惠天下,真真正正做到耕者有其田。当时一个普通老百姓,可以分到一顷田,而一个汉朝的大夫,也就是当时的正部级官员,也就能分二十五顷田,省部级官员和普通老百姓之间的贫富差距也就是25:1,这个贫富差距远小于此后的任何一个朝代。贫富差距小,劳动者的劳动意愿高,是经济增长和社会稳定的有力保障。反之,当贫富差距超过警戒线,普通劳动者的劳动意愿下降,就可能爆发暴动、罢工甚至武装起义,直接改变历史走向。所以说这种相对平均的分配机制,给经济发展创造了广阔的空间。

田地多分,税也交得少。目前我国的企业所得税,主要税率是25%,就是四分之一的利润要缴税。而吕雉时代的税赋叫做“十五税一”,翻译过来就是6.6%的所得税,可以说是相当优惠了。所以老百姓自然安居乐业,积极创收。到吕后的末年,西汉的单个农业劳动力的原粮产量,也就是平均一个农民能生产的粮食量,已经突破了三千四百斤。什么概念呢,就是比中国1978年改革开放前不久的农业劳动生产率还高。

金融是资源的配置和价值的流通。好的制度就是要建立一套长效机制,能够让资源和价值有效地、不断地流通。好比一个人,只有全身所有器官都健康工作、持续配合,这个人才有活力。吕后的土地政策,是中国历史上第一次将分田地的范围扩大到全国范围,也就是均田,让普通老百姓获得了土地这种生产资源,实现耕者有其田,就是让资源得到了有效的配置。同时,通过较低的税赋,让利于民,进一步调动社会劳动的积极性,让财富得以不断积累,促进了经济的发展。

这种政策,建立了皇权到官僚,再到小农的三级经济社会关系,并以税收作为纽带联结各个阶层,在之后的朝代也被历代帝王仿效。这种小农经济的经济关系框架自此在中国存续了上千年,土地政策自此成为历代帝王经济政策最重要的问题之一。

但是,这种小农经济社会关系也有其本身的内在固有矛盾。一方面,这种经济框架是一种单向的权力分级的机制,也就是说,底层的小农根本没有能力和官僚讲价,只能被动接受官僚的管理;另一方面,皇权通过官僚对小农进行管理,政令的执行和制定必然受到官僚的影响。所以官僚阶层会向上向下,双向挤压以获得更大的利益。如果皇权不能有效遏制官僚阶层对财富的掠夺,必然导致资源向官僚阶级迅速聚集。

实际上,这种掠夺也成为了历代王朝难以治愈的病灶,在中国历史上反复发作,造成“民穷国弱,官僚富强”的局面。比如东汉末年灵帝的时候,官僚已经通过代代积累具备了相当的实力,成为官僚、商人、地主三位一体的封建豪强。而堂堂帝国已经到了“田野空、府库空、朝廷空”的“三空”局面。当国库空虚、皇权衰弱、老百姓流离失所之际,这些豪强在对付外族的入侵过程中还逐渐掌握了军事力量,成为中国历史上第一批军阀。结果自然群雄并起。汉王朝就是在他们的割据之下,分崩离析。可以说,任何一个政权,没能制定和贯彻一套有效制度,最终都会被淘汰出局。

除了土地政策,货币制度也很重要。货币最初的作用,是交换的媒介。我想卖粮食,买点布做衣服,可是人家卖布的可能不要粮食啊,以物易物的方式效率低下,在交易中就要有一个大家都认可的中间的等价物,比如布匹、皮草、金属等等,这就是实物货币。所以说货币并不是行政命令的结果,而是随着人们生产消费活动自然产生的。只要大家都认可,愿意使用,就可以作为货币。这就是货币最基础的两个职能:价值尺度和流通手段。但是因为频繁的交易通常需要货币更便携和耐磨损,所以渐渐金属成了最常用的货币。

在中国,从春秋战国开始,铜渐渐成为最主要的货币材料,流通的货币主要是铜钱。当然,铜钱也是一种实物货币。铜钱虽小,但铜钱背后的力量不小。刚才我们说到汉代末期出现了中国历史上第一批军阀,这些军阀不是别人,正是我们耳熟能详的袁绍、董卓、孙策、刘表等三国群英。接下来,我们就来通过横向比较三国时期,魏蜀吴三国的货币制度,来说明货币制度是如何作用于三国,进而影响三国最终历史命运的。

先说曹魏。曹魏的货币制度很简单:开放铸币权,允许民间私铸。这个可能有点颠覆我们现代人对货币的理解,人民币就是中国人民银行印出来的,谁要是私自印钞票,那就是造假币。这货币都是国家才能印的,要是大家都可以刷刷铸钱,那还得了?其实不然。在古代,货币主要是铜钱。铜钱这种实物货币的发行量是有限的。会受到当时开采、冶炼和铸造技术的限制,并不会像我们现在和我们现代人用的纸币,想要印多少都没问题。

同时,我们知道货币最基础的功能之一是交换的媒介。既然货币是用来交易的,那么社会上对货币的要求,就会随着社会上总的商品数量增加而增加。随着经济的发展,国家铸造货币的能力又受到限制,流通的货币数量就会常常跟不上,造成钱少物多,钱不够用,就会出现我们常说的通货紧缩。通货紧缩会导致交易的难度增加,社会上一般商品的价格普遍持续地下降,人们的生产积极性和消费积极性持续低迷,失业增加,经济进入恶性循环,全面衰退。所以历史上有很多经济迅速发展的朝代,都会允许民间铸钱,通过开放铸币权,来适应社会上不断增加的货币需求。

而这时的曹魏,由于施行了较好的土地政策,逐渐摆脱了东汉末年的凋敝景象。农业经济在这里逐渐恢复,商业、手工业、制造业也随着农业的发展渐渐繁荣起来, 为曹魏积累了财力和人气,对货币的需求也就随之增加。此时曹操开放铸币权,实际上有利于曹魏经济的复苏发展。

那么,古代什么时候会通货膨胀呢?这大概有两种情况:第一种,战争或灾荒,引起社会上总的商品减少,流通的钱相对多了,就导致了通货膨胀。这种算是“天灾型通货膨胀”。第二种,就是“人祸型通货膨胀”了,这就是中央政府为了敛财,自己主动给货币掺水,制造劣币,驱逐良币,通过强制的行政命令,洗劫民间的财富。这就是曹操的对手之一,也就是刘备和诸葛亮在蜀汉干的事。

蜀汉虽小,但是蜀道难,难于上青天,所以照理说凭借着蜀道天险,蜀汉还是可以慢慢发展经济的。可是刘备可不想慢慢来。要知道,刘备在入蜀之前,并不是一支强大的军事力量。赤壁之战之后,刘备三分天下,却也仍然是力量最薄弱的一方。为了能实现他匡扶汉室的梦想,他就需要大规模地增强军队的实力,就需要大量的军费。刘备需要钱,需要很多很多钱。这也许就是为什么他到了蜀地,也就是当时的益州之后,立刻要官办铸币,拿出了一套抢劫式的货币方案。

他造了一种货币,叫做“直百五铢”,就是价值一百枚普通五铢钱的意思,但是这种直百五铢的重量只有五铢钱的3倍,也就是说其实价值也应该只是3倍,而不是一百倍,可是刘皇叔非要强制按照100:1的价格,去市场上买买买。这就好比给自己印了一堆新版一块钱,去市场上当旧版的30块钱用。你说不接受?不接受,杀无赦。刘备把库存的铜钱都回炉造成这种直百五铢,只要缺钱,就用这招,屡试不爽。

后来诸葛亮主事,更是造出一种“太平百钱”,品质堪称中国货币最烂系列之一,抢劫力度达到一块钱非说是一百块钱的水平。一段时间内,社会的财富总是有限的。刘备这种做法,实际上是在透支社会的财富,切断了经济良性发展的通路。蜀地本来是天府之国,因为有“难于上青天”的蜀道天险,很少有中原战争能影响这里。刘备入蜀之前,这里本来麦浪滔滔,桑梓相连,沃野千里;刘备入蜀之后,男子都抓了当兵,女人都拉去搞后勤,九十万人口要养活十四万将士官吏。四十年后,堂堂天府之国,竟然被盘剥得饿殍遍地。这就是蜀汉经济的情况。

孙吴的情况就好多了。孙权在这里效法曹魏,也推行了类似的土地政策,振兴江南。但在货币制度上,孙吴和曹魏不同,孙权要自己铸币。

孙权先是铸造了一种“大泉五十”,规定一枚大泉五十换五十枚曹魏和孙吴都通用的五铢钱。这也是用行政命令,规定新版一块钱可以当五十块钱花,想用不足值的货币去抢劫。孙权的初衷,是想拿着这个钱去曹魏花,去抢曹魏。可是曹魏不是孙权的地盘,到曹魏的地盘上说自己的新版一块钱可以当五十块钱花,人家肯定以为你疯了!想从曹魏老百姓手里买东西,只能乖乖按照正常的价格交易,一块钱就是一块钱。不过,在孙权自己的地面上,这种大泉五十还是可以换五十个五铢钱的,所以就有曹魏的百姓在自己的家门口先把钱一比一换成这种大泉五十,这样到了东吴就变成五十块钱了!可以想见,最后打劫不成,还被曹魏的百姓占了便宜。孙权偷鸡不成蚀把米,大泉五十计划彻底失败。后来孙权又针对蜀国搞过几次货币战争,铸造过盗版的直百五铢、还有大泉一千、大泉两千、大泉五千等等,结果是双方各有胜负。

三国的故事一直被津津乐道,似乎三国的制衡一直比较胶着,谁也拿不下谁。但是实际上了解了三国的经济情况就会明白,蜀汉、东吴都没有能够设计出一套长效机制,短期虽然可以通过一些货币手段来透支社会财富,但长期看,根本不是曹魏的对手,曹魏最终胜出毫无悬念。古代,尤其是乱世,人口数量是综合国力的最直接体现。

当时曹魏的人口五百七十万,控制九个州,其中还包括洛阳和长安两个大城市。其他两国是什么情况呢?孙吴差一点,三个州,人口二百三十万。而蜀国只有一个益州,也就是现在的四川、重庆一带,人口只有九十万。可以这么说吧,曹魏、孙吴、蜀汉,综合国力比大概是6: 3: 1。曹魏的强大是不是一目了然?三国政治、军事实力的对比,最终的历史命运,说到底拼的还是经济实力的“里子”。

不同的政策选择将极大地影响一个政权的历史命运。在三国这样分裂割据的乱世如此,在统一太平的年代,也是如此。三国之后,经过了两晋南北朝的混乱和分裂,中国终于迎来了隋唐盛世。接下来我们来看看作者是如何分析唐玄宗的政策选择,看国富与民强之间的选择如何影响国运。

一般来说,民强是国富的基础,要发展经济,要先调动人民的积极性。但是,一定时期之内,国与民之间总是你多我少,此消彼长,执政者制定政策,就需要两者之中寻找平衡点。简而言之,就是解决先要让人民富起来,还是先让国库富起来的问题。那么唐玄宗是怎么选择的呢?

唐朝建国之后,经济百废待兴。唐太宗死后,武则天干政,后来经过七次政变,四任皇帝才将接力棒传到唐玄宗李隆基手里。政局动荡,经济也自然无法蓬勃发展。唐玄宗上台以后,裁撤了官办产业,就是那些提供垄断服务的产业,搞唐朝版的“国退民进”;全面放开市场的进入门槛。无论是什么产业,农业也好,手工业也好,商业也好,只要你想干,就可以干。连民间铸币也完全放开,并且没有标准的限制,反正货币是用来花的,只要你铸的货币有人认可,能花得出去,就行。这样给市场松绑,去掉各种条条框框,就促进了经济的发展。

不过这里要说一句,完全自由的竞争是不存在的。现实生活中总是存在不同程度的垄断、外部性和信息不对称等情况。放松管制意味着充分竞争,也意味着对这些反自由竞争因素的限制也少了,如果把握不好分寸,就会出现市场失灵。所以我们会说,一个完全放松管制的市场,并不一定永远是最有效的市场,并不一定是能提高社会公众福利的市场。

在唐玄宗时期,就出现了放开市场,强者快速聚集资源并进一步掠夺弱者的情况。怎么说呢?权贵疯狂掠夺土地,导致土地价格飙升,贫农阶层的日子越来越不好过,流民逐年增加。怎么办?唐玄宗来了一手宏观调控,颁布了一个叫做《检田括户》的政策,检田,就是检查清点田地,括户,就是约束管理农户。这个政策,简单讲就是开元年间的“限购令”:要求官僚和大地主,只能按照一定的标准持有土地,超过的部分,立即没收充公。田是用来耕的,不是用来炒的。

而随着经济的不断发展,老问题又来了:通货紧缩。我们之前说通货膨胀似乎是穷人手里的钱能买到的东西越来越少,而富人可以持有非货币资产甚至持有负债,不受影响。所以说通货膨胀对富人有利,但千万不要以为通货紧缩就对穷人有利。实际上通货紧缩时,富人可以持有更多的货币,增值更多。无论通货紧缩还是通货膨胀,都不利于穷人,货币的规则到底还是强者的规则。

而通货紧缩还有一个副作用,就是赚钱变难了,社会劳动积极性也会下降,产生很多社会问题。现在通货紧缩了,怎么办?当然要增发货币。增发货币,怎么增发?如果要是增发给富人,他们会持有货币不去流通,将变成对穷人的进一步盘剥。必须能让增量的货币真正进入市场,才能起到稳定物价、刺激经济、搞活生产的作用。

这时候,唐玄宗打了三张牌。第一张牌:和籴。和,代表公平,籴就是买米的意思。这个政策,就是政府建立粮食收储机制,以一定的份额,高于市价收购农民手里的米,相当于现在的价格补贴。第二张牌:和雇。雇就是雇佣。这个政策是要废除义务徭役,变成雇佣制。以后你给政府干活,政府就给你发工资。第三张牌,也是最重要的:取消府兵制,改为募兵制。府兵,就相当于我们现在说的民兵、预备役。平时好好务农务工,需要打仗的时候就放下锄头、拿起刀枪。也没有什么报酬。而募兵制,就是政府增加财政预算招收职业军人。要发粮、发饷、发军装。这三张牌的受益对象,卖米的农民、卖力的徭役和卖命的士兵,都是穷人。所以说唐玄宗是切切实实地,把增发的货币给到了穷人手里,给到了流通领域。结果当然是大大提振了经济。

可以说,唐玄宗是选择了先让人民富起来,让利于民,藏富于民,让社会劳动积极性充分调动。这一选择将唐王朝推向了鼎盛的开元盛世。唐朝成为中国人最引以为傲的朝代之,唐玄宗功不可没。

可大唐的败落,也是败在了唐玄宗身上。怎么就把基业给败了呢?有人说是因为好色,有人说是因为好兵。其实好色也好,好兵也好,最根本的原因,其实是好钱。看着经济向好,唐玄宗对国富和民强的平衡发生了改变,政策也从让利于民变成了搜刮和打劫。来看看唐玄宗为了搞钱使出的昏招吧。

先是把各地缴上的税收截流一部分,建成自己的大盈库,意思是大大地盈余,其实不如说是小金库。接下来把高于市场价买百姓的米,变成了打折买。补贴变成了抢劫,差额当然也进了大盈库。还有一些对富商的敲诈、罚没也统统都进了大盈库。后来嫌这都还不够,唐玄宗终于放弃了土地限购令,任由土地价格暴涨。

天宝十四年,唐朝八百九十一万户农人中,三百五十六万丧失了土地,也就是说,这些昏招使出后不到十年,全国40%的人口,彻底变成了流离失所的无产者。这一年,杜甫写下了著名的诗篇:“朱门酒肉臭,路有冻死骨”。之后的故事,就是安史之乱,藩镇割据,国力日衰。之后虽有短暂复苏,大唐王朝始终没能再现开元盛世的辉煌。对比唐玄宗前后的经济政策,让人不得不感叹,“天下非一人之天下,乃天下之天下”,经济政策如果不能充分考虑到民众的利益,国运就无法走强。

到这里,这本书的精彩内容也介绍得差不多了。我们来回顾一下。

首先,我们谈到了小农经济的社会体系是缔造文景之治的关键。

之后我们谈到了古代货币制度,用货币的逻辑分析魏、蜀、吴三国,曹魏更胜一筹。

最后我们谈到唐玄宗在国富与民强之间的选择,让利于民的他开创了开元盛世,而忘记民众、搜刮民众的他又亲手毁了大好局面。

可以说,社会资源和财富的分配制度、货币的铸造和发行制度,是社会经济活动的规则和框架。盛世的到来,无一不是因为建立了长期有效、可持续促进经济发展的制度;而如果制度出错,经济塌陷,迟早国运衰亡。无论是中国历史上第一个盛世文景之治、最著名的乱世三国,还是最辉煌的大唐开元盛世,其实都有金钱的力量在背后驱动。这本书强调金融制度可以决定政权的兴衰,虽然“决定”二字有些过分拔高,但金融制度作为一个社会制度体系中重要的一部分,对历史的发展确实起着重要的影响。想要真正读懂历史,不了解经济金融制度的变革是绝无可能的。

撰稿:小云 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.小农经济的社会体系是缔造文景之治的关键。

2.从古代货币制度中用货币的逻辑来分析魏、蜀、吴三国,可以发现曹魏更胜一筹。

3.唐玄宗在国富与民强之间的选择决定了国运的走向,让利于民的他开创了开元盛世,而忘记民众、搜刮民众的他又亲手毁了大好局面。