《中国历史研究法》 风君解读

《中国历史研究法》| 风君解读

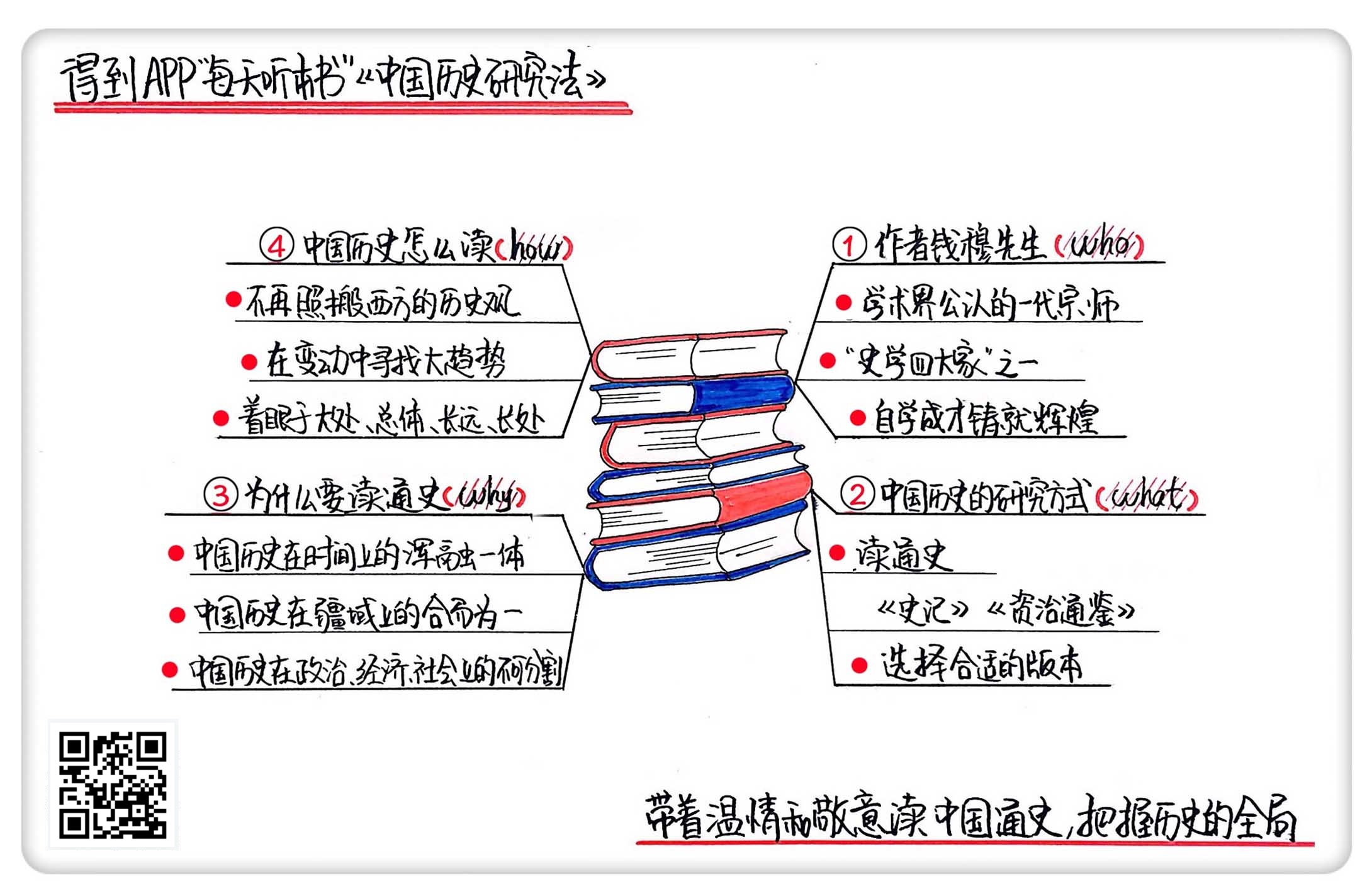

关于作者

钱穆,中国著名史学家,与吕思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”。他出生于一个新旧交汇的时代,虽经历了中国国运的衰落和西方思想的兴起,但始终高举弘扬中国传统文化的大旗,提倡中国人要尊重本国历史,而不是偏激地否定和历史虚无主义,是一位真正热爱中国历史和文化的学者。钱穆一生著作颇多,光是专著就多达80种以上,对后世产生了非常深远的影响。

关于本书

本书是由钱穆1960年在香港八次演讲的稿件汇集而成。在这八次演讲中,他分别从通史和文化史的总题及政治史、社会史、经济史、学术史、历史人物、历史地理6个分题,简述了中国历史研究的大意与方法。从这些阐述中,可以看出钱穆本人对中国历史及其研究方法的主要见解。虽说本书最初的目标读者是历史研究者,但是钱穆在书中提倡的中国人看待本国历史的态度、方法和视角,对于我们普通读者的历史阅读,乃至如何处世为人等问题,都具有借鉴意义。

核心内容

由于中国历史具有浑融一体的特性,因此,对中国历史要做通体研究,从头到尾知其大略,做到看大处而不只看小处,看总体而不只看个别,看长处而不只看短处,然后才能有收获。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是钱穆的《中国历史研究法》。这本书大约9万字,我会用23分钟的时间,为你讲述书中的精髓:中国历史的特点,就是在各方面浑融一体,有内在的一贯性。因此,研读中国历史的最好方式,就是重点研究通史,从总体入手,做通体性的研究。这样才能把握中国历史的全局。

这些年来,通俗历史读物可以说非常流行,从《明朝那些事儿》的热卖,到百家讲坛的火爆,都反映出非历史科班的普通读者对中国历史也有着浓厚的兴趣。这当然是好事情,不过很多读者心里也不免有疑问。比如读历史的目的是什么呢?应该持一种什么态度呢?还有最关键的,中国历史到底应该怎么读?应该从头到底读一遍吗?可是《二十四史》实在是太长了。我对某个朝代的历史感兴趣,能不能只看这个朝代?还有,中国历史和西方历史有什么不同?是不是要有不同的阅读方法?

所以今天,我们就来听听中国史学界的泰山北斗,钱穆先生在这本《中国历史研究法》中提出的,对中国历史研究的一系列观点和看法。虽说本书最初针对的是历史研究者,但是他在书中提倡的中国人对待本国历史的态度,看待自身历史的方法和视角,对于我们普通读者的历史阅读也一样有所启迪,对我们解决如何客观看待自己国家的历史,以至于如何处世为人的问题,都还有着很高的借鉴意义。

我们先来说说本书的作者钱穆先生。钱穆先生,是中国学术界公认的一代宗师,与吕思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”。他出生于20世纪初的江南乡村,依靠自学,从小学教师,到中学教师,再到大学讲师,最后成为北大教授,名震一时,可以说是自学成才铸就辉煌的典范。他生逢一个新旧交汇的时代,当时的中国,国运衰落,在国际上被列强欺负,在国内也是积贫积弱,动荡不安。这种形势下,很多人就想从历史当中找到原因,所以当时对传统历史的批判和质疑成为主流,但是钱穆先生尽管也经历了西方思想的熏陶,但始终高举弘扬中国传统文化的大旗,提倡中国人要尊重本国历史,而不是偏激地否定和历史虚无主义。他一生著作极多,光是专著就多达80种以上,对后世产生了非常深远的影响。

作为史学大家,钱穆先生一直提倡国民要学习历史,了解历史。他曾经说过:“任何一国之国民,尤其是自称知识在水平线以上之国民,对其本国以往历史,应该略有所知。否则最多只算一有知识的人,不能算一有知识的国民。”而且,我们在了解本国历史时,应该带着一种“对以往历史的温情和敬意”。从中可以看出啊,钱穆先生是一位真正热爱中国历史和文化的学者。那么在他眼里,中国历史有什么特别之处,又有什么独特的研究方法?

本书是由钱穆先生1960年在香港8次演讲的稿件汇集而成的,在这8次演讲中,他分别从通史和文化史的总题及政治史、社会史、经济史、学术史、历史人物、历史地理6个分题,很简略地论述了中国历史研究的大意与方法。从这些阐述中,也可以看出钱穆先生本人对中国历史及其研究方法的主要见解。钱穆先生所处的年代,是一个西学东渐、西风压倒东风的时代。史学界也受到这种思潮影响,十分推崇西方史学界分而治之的研究方法。但是在《中国历史研究法》这本书中,钱穆先生对此就提出了明确的反对。

本书提出:中国历史有它自身的特点,就是浑融一体性。因此对中国历史的研究,要做通体研究,从头到尾知其大略,做到看大处而不只看小处,看总体而不只看个别,看长处而不只看短处。然后才能有收获。

那我们就具体来看看本书内容。本书有三个最有价值和启发的内容:第一,指出对中国历史最合适的研究方式是什么;第二,解答为什么对中国历史要使用独特的历史研究方法;第三,具体阐述阅读中国通史的方法论。

好,我们先来看看第一个重点:指出对中国历史最合适的研究方式是什么。

钱老在书中首先列举了三种读史的入手方法,分别是:第一种,由上而下,从古到今,顺着时代先后作通体的研究;第二种,自下而上,从今到古,从现代倒着追溯到古代,寻根问底式的研究;第三种呢,就是纯看自己的兴趣,或者根据自己是不是方便,选择某个时点、事件,或者人物,来作为历史研究的起点。比如你今天看了《三国演义》,就有了兴趣要了解一番三国的历史。这也不失为一种读史的方法。

以上三种方法,你会选择哪一种呢?其实我们普通读者往往都会倾向于第三种,因为从兴趣入手总是更有动力一些嘛。而且中国历史,说实话有点太长了。钱穆先生自己也在书里提及,现代人总觉得“一部二十四史,不知从何说起”。也有人觉得古代史年代久远,和现代不相干,没必要去读。可对这种方法,钱老认为并不理想,因为它很容易让你错过历史中的关键变化,结果就是走到狭窄、肤浅、短视的路上去了。

比如他举了一个例子,有个人提出一个问题“中国为什么会有共产党?”你要是以此为切入点,只去研究共产党的历史,研究来研究去,也就得出一个结论:中华民国以前,中国并没有共产党,而且一百多年前,世界上也没有马克思这个人。然后呢?然后没有啦!但这能回答原先的问题吗?显然不能,因为它既没有指出共产主义在中国传播的历史土壤,也没有说清共产主义是怎么产生的。你如果不回过头去了解和研究资本主义几百年的时代背景,你就很难说清楚这一个简单的问题。这种从一点出发去做的历史研究,其实就是我们所说的盲人摸象,你只能看到个别,看不到全貌。

所以,钱老所推荐的历史研究方法,就是仍然要通读历史,第一、第二种方法都可以,最好还是第一种,先从头到尾通体读一遍,然后再深入去看具体时期的历史。只有这样,我们才能明白历史的变化道理。所以,读历史,首先要通读。怎么最有效地通读历史,当然就是读通史。

那什么叫通史呢?所谓通史,顾名思义,就是贯通的历史。首先就是要连贯地叙述各个时代的史实,其次要在叙述中体现历史的发展脉络。我们知道中国的历史会根据朝代划分,比如《唐史》《宋史》,这叫做断代史。我们熟知的《二十四史》中,大多都是断代史。如果以刚才的通史定义来看,那么只有司马迁的《史记》可以算是真正意义上的通史。而把这些断代史连贯起来,就是编年史,比如司马光的《资治通鉴》。这当中的“通”字,就是编年通贯的意思。在中国人的传统定义里,这种主要讲述政治事件的通贯类史书,也可以算通史。

不过钱穆先生也指出,时代在变化,我们今天对通史的要求与往日也有不同,其不仅是记录政治事件,也应该包含政治、经济、社会、地理等多个领域的内容,好让读者对历史有全面的认识。

在本书汇集的八次演讲中,他一上来就讲怎么读通史,最后又讲怎么读文化史。其实文化史也必然是一部通史,至于其他的社会、经济、学术、地理、人物等,也应该是通史中包含的分领域。他自己更是亲自在抗战时期的艰苦环境中,写成了日后为他奠定史学宗师地位的教材类通史《国史大纲》。由此也可见钱老对通史的看重程度了。

当然,还需要明确,钱老的这八次演讲主要针对的是历史研究者和有兴趣做历史研究的人,所以建议他们通读《二十四史》这样的重要史书。不过对于我们普通读者,《二十四史》确实有点太难太长了。对此,钱老在书里也提到,初学入门者不妨先从近代人写的通史看起,建立一个大致的概念,有兴趣再去钻研旧的历史书。比如你觉得司马光的《资治通鉴》太难,那可以先看柏杨重写的白话版《资治通鉴》。所以他提倡通史不嫌多,可以有写给成年人的,写给中学生的,甚至写给儿童的,并不一定只是针对历史研究者。

好了,上面就是这本书论述的第一个重点:简述各种研究历史的方法,并指出对中国历史最合适的方式就是从头到尾通体地读,而最有效的方法就是研究通史。

那么接下来,我们进一步来看:为什么对中国历史要使用独特的历史研究方法。这也是本书第二个非常有启发性的重点内容。

钱老强调读中国历史要通读,要读通史,有人听了可能会说:这好像也就是常识,不算很高明的见解啊。以现在的眼光看也许是这样,但在当时的中国并不是。那是什么时代?是西学东渐,西风压倒东风的时代。所以史学界也受到这种思潮影响,开始推崇西方史学界的研究方法。而当时的西方史学界流行的,就是分而治之,把历史拆成不同时代,不同地区,不同的领域去进行研究。但是钱穆先生对此是明确反对的,他认为对中国历史,不能采取这种分割的研究方法,因为中国历史的特点就是它的浑融一体性。什么意思?也就是说中国历史在各方面都是连续的,一贯的,不可分割的。

这种浑融一体性首先体现在时间上。当时的西方学者,把历史分成了上古、中古和近代三个时期。上古是希腊和罗马的奴隶制时期,中古是封建时代,近代是资本主义时代。我们很熟悉的马克思社会三阶段,也是从这当中来的。不同阶段的历史之间,是断裂的,没有太多联系。比如罗马时代的政治制度、宗教文化,就和中世纪的完全不同。但是钱老认为中国的历史是先后相承,不可分割的。

对这一点有人会说,中国的历史不是一个朝代一个朝代的吗?这怎么能说不可分割呢?对此钱老认为,历史的朝代本身更多是一种传承,一个接一个。只是因为朝代崩溃的时候会发生社会各方面的变动,才很自然地用这种方法来划分。比如说秦朝和汉朝是两个朝代,但你能说它们是完全分开的吗?并不是,因为汉朝其实继承了秦朝的地理版图和政治制度,所以这是一种继承关系。

其实很多外国史学家在提到中国历史的时候也会指出这一点,比如法国著名史学家布罗代尔就专门强调中国历史的连续性。当然,他们的具体看法可能和钱老的不同,但这个特点却是公认的。

中国不仅在时间上连贯,在地理上也是合而为一的。这和西方也不同。西方国家,尤其是欧洲,在历史上就是每个地区的个别性超过共通性,地域的区分很明显,历史上是分裂多于统一。而中国的共同性超越了个别性,中国历史包容了广大地域,历史上统一要远多于分裂。当然这不是说中国各个地区就没有个别性了,而是说中国文化的包容性更强,所以可以涵盖各个地区的不同。中国的历史版图也不是固定不变的,像春秋时代,北方中原是最重要的地区,可到了三国魏晋时期,迁到南方的人越来越多,使得南方的地区越来越受到中国文化的影响。到了隋唐,南方就正式纳入中国版图。这种地理范围的扩展,并不仅仅是武力征服,也是文化和历史疆域的扩展。这和那种靠武力建立起来的大帝国是完全不同的。

钱老在书中举了大英帝国的例子,英国曾号称日不落帝国,殖民疆域多么广大,可是从文化认同性来说,其实影响有限。今天我们说英国人,还是局限在英伦三岛。印度人就算会说英文,我们也不会当他是英国人。又比如蒙古帝国,也曾经建立起横跨亚欧的大帝国,但蒙古文化是不是也随着帝国的疆域而扩展了呢?其实并没有,所以帝国崩溃后,蒙古还是原来那个样。

更重要的一点是,中国历史在政治、经济、社会各个领域也是互相包容的不可分割的。所以要研究这些领域的历史,都得在文化传统的一体性中来进行,不能彼此分开,更不能套用西方的历史观念。比如中国古代社会是什么样的社会?奴隶社会还是封建社会?钱老认为都不是,因为和西方封建制度类似的分封制,在中国到了周朝已经结束了,之后的时代怎么能叫封建社会呢?他认为中国社会可以叫“四民社会”。四民是哪四民,就是士农工商。

四民中,士阶层是最特殊的。在科举制度高度发达的时代,即便是农村子弟,通过勤勉学习,再经过科举考试,便能进入政府,参与国事,实行他们心目中理想的政治制度。这样一来,士族便成为了沟通政府和社会的桥梁。所以就中国历史的传统而言,政治和社会常融为一体。而这个文官集团所采取的,往往是抑制资本和工商业,来维持整个社会的稳定。所以,中国的经济史也很难脱离政治史、社会史而独立存在。

当然,到了现在,我们常会说正是因为中国的制度过于抑制工商业发展,强调平均,导致社会发展停滞,结果没能产生资本主义,最后被欧洲超过。但是钱穆先生认为,西方人追求财富的进取精神虽有积极性,但对社会来说是增加不公正性,导致人们只追求经济效益和物质享受,忽视了人的根本需求,所以不符合仁义,不是以人为本的发展。所以科学越发展,战争反而越多,到最后原子弹都造出来了,实在是大不仁。钱老的话,自然是出于他对中国历史文化的热爱而做了有些过分的辩护,但是到了现在,即使是西方人自己,也开始越来越认识到资本主义社会的拜金主义、物质主义的弊端,开始探讨如何才能让这个社会更加以人为本。从这一点看,钱老在半个世纪前的话也有其道理。

好了,以上是本书论述的第二个重点:指出中国历史的特点就是各方面的浑融一体性,所以我们才要采用和西方不同的历史研究方法。

那么,钱老所说的通史研究,具体应该怎么做呢?所以接下来的第三个重点就是:具体阐述中国历史该怎么读的问题。

要知道,钱老说中国历史要通读,但不是让你从头到尾流水账读一遍就行的。读中国历史,要有一些关键的注意点。

读中国历史,首先要做到的就是不要再照搬西方那一套历史观念。比如我们以前的历史课,就是用马克思的奴隶制、封建制和资本主义社会三阶段理论来套中国的历史,结果说中国到清朝都是封建社会,夏商周是奴隶社会。可是钱老认为从社会制度考察,恰恰是夏商周的分封体制接近欧洲的封建体制,而秦以后中国就是中央集权,就是郡县制了,那和封建制完全不同,怎么还能叫封建社会呢?所以这种读史,就是在削足适履,是不可取的。

当然,他并不是说马克思错了。马克思的社会三形态是根据西方历史归纳出来的,所以针对西方历史是很契合的。但是你如果盲目用到中国,那就有问题。如果你一定要给社会发展划分阶段形态,那也应该根据中国的特殊情况来划分,而不是用西方的观念来套中国的国情,牵强附会。

读中国历史,也要注意历史的“变”,读史,就应该从历史进程各个时期的变动中,去寻求历史的大趋势和大动向。钱老说中国历史浑融一体,是说中国历史没变化吗?当然不是。西方历史的变化是外在的,显而易见,而中国历史的变化是内在的,初看时不容易察觉,但也一样有变异性。比如制度上,从商周的分封制,到秦汉的郡县制;比如版图上,从上古时期以北方中原为主,到宋朝以后以南方江南地区为主;又比如社会领域,从魏晋时代的门阀社会,到唐以后的士人科举社会,这些都是变化。正是通过这些变化,我们才可以把握历史的脉络,从而真正理解现实。

读中国历史,还要注意着眼的角度。对此钱老认为,有四点需要注意:就是对历史要看大处而不专看小处,看总体而不只看个别,看长远不只看近处,看长处而不只看短处。比如清朝的时候有外国人来中国,看到中国男人留辫子,女人裹小脚,就以为这是中国文化。却不知道这只是文化的细枝末节而已。这就是只看小处不看大处。

而看总体,就是说考察历史的时候,政治、经济、思想、学术、艺术、宗教等等,都应该汇通起来,综合起来,才能把握历史的全局,而不是盲人摸象。

看长远,就是要研究文化历史的纵深,不要被短时间的强势弱势迷惑。比如钱老在书中提到,他年轻的时候碰到一位先生听说他在读《三国演义》,就对他说这书不必看了。因为开头第一句“天下大势,分久必合,合久必分”,那就是中国人的老一套了。你看现在的英国、法国,都是治了就不再乱,合了就不再分了。当时的英国法国,还是如日中天的时候,是中国人羡慕的对象。可再过一个世纪到了现在,日不落帝国早就威风不再,别说殖民地纷纷独立,连北爱尔兰都吵着闹着要分家,这哪里是合了不再分呢?所以看历史一定不能短视。

至于看长处不只看短处,这和钱老一直提倡的对历史的“温情和敬意”态度是一脉相承的。钱老的时代,是中国国运衰落的时代,而相比之下,西方各国科学进步,经济繁荣,国家富强。这一对比,把中国人刺激得不轻,所以很多人开始怀疑中国文化、中国历史,认为中国五千年历史就是黑暗专制史,一无是处,要全部推倒重来。他们看中国历史也专门挑短处看,有人就说中国文化没别的,只有太监、姨太太、打麻将、拖辫子、裹小脚、抽大烟。这些指责的现象存在吗?当然是存在的,不该否认。但是钱老也问,中国悠悠五千年历史,难道只有这些太监姨太太,而没有别的了?难道就没有长处?别的不说,单就科举制度一条,就是领先世界的。英美等国家在近代也还在公务员选拔中借鉴中国的科举制度呢。当然,我们对历史文化的短处应该批评,但也应该认识到自己历史、自己文化的长处。所以,找对了着眼角度,我们才能客观看待中国历史,看到历史的全貌,而不是让自己被偏见蒙蔽。

好了,说到这儿,《中国历史研究法》的重点内容就为你介绍得差不多了。

下面来为你简单总结一下书里的主要观点:

第一,钱老简述了各种研究历史的方法,并指出对中国历史最合适的方式就是从头到尾通体地读,而最有效的方法就是研究通史。

第二,为什么对中国历史应该读通史呢?对此钱老指出,中国历史的特点就是各方面的浑融一体性,所以我们才要采用和西方不同的历史研究方法。

第三,那通读历史具体应该怎么读呢?钱老指出,首先不能照搬西方历史观念,其次要注意历史的变异性,最后要注意读历史的态度和角度,做到看大处而不专看小处,看总体而不只看个别,看长远不只看近处,看长处而不只看短处。

那么,我们今天怎么看待钱穆先生提出的这套历史研究方法?有人会说他是不是讲中国的好讲得有点多了?确实是这样,钱老更多时候是从正面去解读和推崇中国历史、中国制度的优点,难免给人不够客观的感觉。但我们也应该明白,他之所以多说中国的好,是因为那个时代,太多的人都在批评中国历史,都在说中国的不好,要学习西方的好。所以需要有人挺身而出,来宣扬中国文化的积极一面,改变中国人自卑和偏激的历史观。

到如今,我们当然可以更客观地看待我们的历史。但是即使态度上算不上完全客观,我们也要知道,钱穆先生作为中国史学界的大家,他对中国历史特点的概括,他对中国历史研究方法的阐述,到今天也依旧有相当的道理。而且,西方历史学界如今也越来越重视通史的研究,这也可以算是钱老的先见之明。虽然他所说的研究方法,主要还是针对历史研究者,但是他提倡的这种对自己国家的历史抱持温情和敬意的态度,用融会贯通的眼光去看待本国历史的方法,以及看大处、看长远、看长处的视角,对于我们普通读者解决如何客观看待自己国家的历史,以至于如何处世为人的问题,都还有着很高的借鉴意义,也已经得到了越来越多人的认同。

撰稿:风君 脑图:摩西 转述:江宁

划重点

1.对中国历史最合适的方式就是从头到尾通体地读,而最有效的方法就是研究通史。

2.中国历史的特点就是各方面的浑融一体性,所以我们才要采用和西方不同的历史研究方法。

3.找对了着眼角度,我们才能客观看待中国历史,看到历史的全貌,而不是让自己被偏见蒙蔽。