《世界史》 风君解读

《世界史》| 风君解读

关于作者

本书由美国历史学者威廉·麦克尼尔所著。麦克尼尔是公认的全球史研究奠基人和开创者,在这一领域与《历史研究》作者阿诺德·汤因比,还有《全球通史》作者斯塔夫里阿诺斯齐名。他在1963年出版的代表作《西方的兴起》,被认为是全球史研究诞生的标志。

关于本书

本书是作者针对一般读者和学生,将《西方的兴起》精编简化而成的教材版。其内容包罗万象,文字简明流畅,是一般教材书所不及的。出版时轰动一时,成为世界史的标准教科书。如今50多年过去,本书历经四次修订,依旧畅销不衰,至今仍是美国大专院校世界史课程的首选教材,更是普通读者了解世界历史的入门读物。

核心内容

本书核心特点是它对全球史的开创性解读。作者以文明为单位,书写不同文明之间的互动和冲突,让之前各文明之间彼此隔离、孤立的历史,变成一部动态、交互的真正世界史。

你好,欢迎每天听本书。

今天为你解读的是《世界史》。这本书的中文版58万字,我会用大约23分钟的时间,为你讲述书中的精髓:从史前到21世纪,全球文明互动的故事。

以前我们提到历史,好像有一种刻板印象。就是什么什么时候,发生了什么什么事情,好一点的历史书,还会讨论一下为什么会在这个时候发生这个事情。把这些事件按照时间先后排列起来,就是编年史,或者断代史。中学里的历史教材,就是按照这个思路编写的,相信各位小时候也没少受历史课的折磨吧。这种历史的书写方法,如果只涉及一个国家或者一个朝代还好,但要是对象是整个世界,是全人类的历史,那就行不通了。照传统的写法,你要怎么办?把每年全世界发生的历史事件列出来?如果是那样,这本《世界史》的厚度大概要让人抓狂了。而且,就算真有人照这个方法写,写出来的也只是东拼西凑的大杂烩而已,除了提供一些分散的、彼此没有联系的信息,并不能帮助我们获得对这个世界的整体认识。

那全球史到底应该怎么写?说到这里,有一个人不得不提,他就是本书作者麦克尼尔。因为他可以算是第一个进入全球通史领域的历史学家。而他的这本《世界史》,也被看做全球通史类作品的开山之作,为以后的全球史写作树立了一个标杆,划下了一道门槛。那么,相比于传统的史书,这本书的历史叙述有什么特点呢?首先就是史料高度浓缩概括,这个很容易理解,否则怎么能把世界的历史装到一本书里?但该怎么筛选史料呢?哪些事件要写,哪些不要?这就一定要有个侧重。本书的侧重在哪里?那就是不同文明之间的互动。在麦克尼尔看来,世界史只有文明间的互动才有意义。世界的历史不是彼此割裂的,而是一个全局整体。这是本书最大的特点,也是作者对这一领域的最独特贡献。

所以,本书以文明为单位,书写不同文明之间的互动和冲突,让之前各文明之间彼此隔离、孤立的历史,变成一部动态,交互的真正世界史。

这本书的作者叫威廉·麦克尼尔。他可以说是历史学领域的绝对牛人,公认的全球史研究奠基人和开创者。以前中国读者在这个领域可能更熟悉的是写出《历史研究》的阿诺德·汤因比,还有《全球通史》的作者斯塔夫里阿诺斯,而麦克尼尔可以说是和他们齐名的。他在1963年出版的代表作《西方的兴起》,被认为是全球史研究诞生的标志。本书和《西方的兴起》什么关系?其实就是后者的精编简化教材版。出版的时候可以说是轰动一时,成为世界史的标准教科书。如今50多年过去了,现在我们读到的第四修订版,也依旧是美国大专院校世界史课程的首选教材,更是普通读者了解世界历史的入门读物。

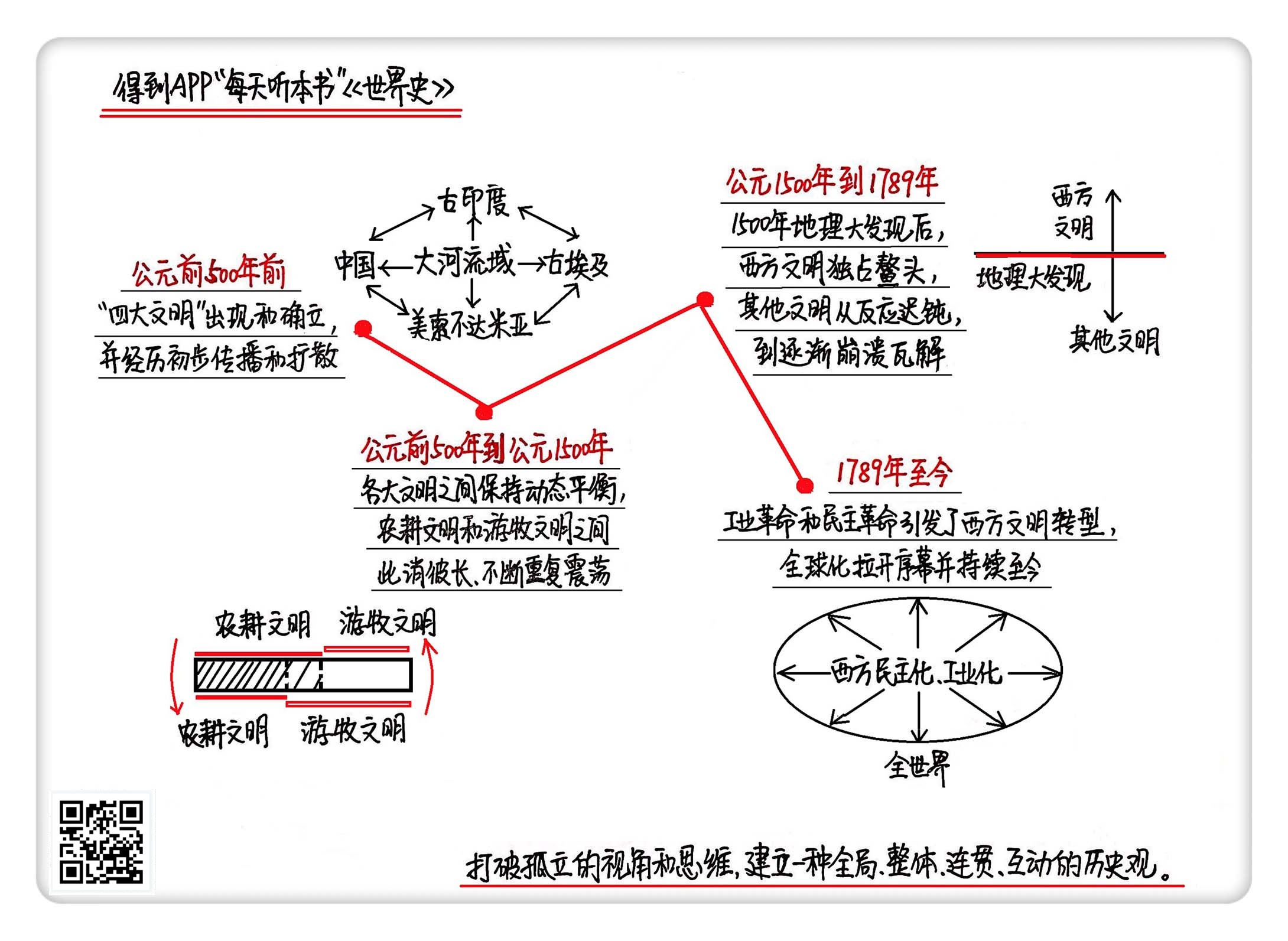

在这本书当中,作者根据各个文明的发展和互动状况,将世界历史分为四个阶段:

第一阶段,讲述各大古代文明,也就是我们熟悉的“四大文明”的出现和确立,以及这些文明的初步扩散。

第二阶段,讲述各大文明之间的平衡,主要是当时兴起的农耕文明和游牧文明之间的冲击和反冲击,及其带来的一系列影响。

第三阶段,讲述1500年地理大发现后,西方如何逐渐占据上风,以及世界其他地方对此的反应。

第四阶段,讲述工业革命和民主革命引发的西方文明转型及全球世界主义的开端。

好,我们先来看看第一个阶段:各大古代文明,也就是我们熟悉的“四大文明”的出现和确立,以及这些文明的初步扩散。

这段历史的时间范围大约是公元前500年以前,是人类文明的诞生期。这个时期出现古代文明有哪些?相信不少朋友现在也能背出来:中国、印度、埃及,还有一个巴比伦,当然叫美索不达米亚更正规一点。在这本书里,麦克尼尔也基本按照这个划分叙述,当然还要加上一个希腊文明,毕竟这是西方文明的起点嘛。

说到文明的出现和确立,当然不能只是列个名单说:喏,就这几个文明,然后就完事了。重要的是指出,为什么文明会在这些地方诞生,而不是在其他地方。所以首先要考虑的是文明发源地的地理条件。为什么古代文明都诞生于大河流域?因为只有这些灌溉地区才能维持常年的粮食生产,养活大量人口,形成分工合作,促进技术进步。在随后的文明发展过程中,技术的进步也是至关重要的。比如犁,就是耕地用的犁,的发明,大幅度的提高了粮食的产量,而剩余产品的积累又养活了更多专业人员,进一步促进社会分工细化。这之后,马匹的饲养、金属的冶炼、战车技术的成熟,可以让文明社会获得武力优势,征服更加广大的区域。当文明繁荣起来,各种宗教、哲学也会相继发展。所以,麦克尼尔的世界史,关注的不仅是政治和战争,而是综合了地理环境、技术进步、政治军事、文化思想等多个领域后的全局总览。

那么,在文明的诞生期,不同文明之间有互动吗?过去的历史学家对此往往是比较忽视的,并认为各大文明之间基本比较孤立,毕竟地理距离是一种阻隔。但是麦克尼尔认为,文明的传播和互相影响其实发生得比我们想象的更早。在书里,他用马拉战车的传播举了例子。在那个时代,马拉战车在战场上的优势就好像是二战时的坦克一样巨大。这种兵器最早可能是在伊朗地区制造出来的,之后就因为其发挥的巨大优势迅速传播到地理距离十分遥远的各个文明中。比如希腊的迈锡尼文化,就有战车兵的记载,著名的《荷马史诗》里也有战车的描述。在更加东边的印度,入侵当地农耕文明的雅利安人,也就是白种人,也是坐战车的。而雅利安这个词,据说就是“伊朗”的波斯文。甚至在更更东边的中国,也出现了战车的踪迹。比如我们熟悉的商朝,就有很多战车文物出土。这和起源于中东地区的战车有关系吗?麦克尼尔说,有,因为中国出土的战车在构造上和中东乃至希腊地区的战车有很多共同点,而且从时间先后上来看,是中东先出现战车,之后印度,然后再是中国,前后相差两百多年,这也符合战车技术从西向东传播的特点。所以,作者推测商朝贵族可能在种族上与游牧民族有关系,或者通过一些方式获得了制造战车的技术。当然,这个观点在国内有很多争议,因为中国人一直以来都觉得自己的文明是土生土长的,一下子听到这种“文化西来说”,感情上不能接受。觉得这绝对是“西方中心”思想的体现,中国人万万不可接受。其实对这个问题,也不必太上纲上线,毕竟现在的学说都只是推测。而且,任何一种文明都不是孤立的,或多或少总要受到其他文明的影响。现代生物学已经证明了,所有的人类都起源于非洲。人种都可以迁徙,技术和文化的传播又为什么不能跨地域呢?这一点上麦克尼尔并没有说错。更何况,一些技术是西方传播来的,并不代表文明整体都是来自西方的,这是两码事。所以对他的观点,我们不妨还是抱着一种开放和包容的心态来借鉴参考一下。

好了,上面就是这本书论述的第一阶段:各大古代文明,也就是我们熟悉的“四大文明”的出现和确立。

那么接下来,就是第二阶段了:各大文明之间的平衡,主要是当时兴起的农耕文明和游牧文明之间的冲击和反冲击,及其带来的一系列影响。

这段历史的时间范围大约是公元前500年到公元1500年。在这个阶段,有些文明相对衰落了,比如中东的美索不达米亚,而有些文明则更加繁荣并向外扩张,比如希腊文明就经历了大繁荣,产生了至今对我们仍然有深刻影响的文学、艺术和哲学思想,同时通过亚历山大大帝的军事扩张,希腊的影响最远甚至到达了印度西北部。这些文化和军事成果后来被罗马帝国继承。在印度,阿育王建立了强大的孔雀王朝,佛教产生并传播到各地。在中国,秦始皇完成了统一,使中国的中央政权逐渐取得对北方游牧民族的优势。在这个时期,各大文明基本处于势均力敌的状态,彼此之间的联系随着军事和贸易而加强,但是每个文明都是独立的,没有哪个文明能够独占鳌头,打破这种整体平衡。

当然,虽然整体保持势均力敌,但是这种平衡是动态平衡,期间也有一系列的震荡。这种震荡的主要表现就是农耕民族和游牧民族之间的征服和反征服。因为农耕民族的国家是比较稳定的,而游牧民族的迁徙速度更快,所以会起到传导的作用。麦克尼尔在书里把游牧民族比作一个破瓶子里的气体分子,一边的压力大了,他们就会从另一边的漏洞跑出去。最明显的例子就是匈奴人的迁徙了。匈奴人给欧洲人留下的印象是很恐怖的,欧洲人曾经送给当时的匈奴王一个称号叫“上帝之鞭”,那可是打得欧洲人满地打滚。历史上,匈奴人第一次迁徙进入欧洲到顿河西面的南俄罗斯地区,遇上了当时住在那里的东哥特人,结果一交手,东哥特人完全不是对手,被轻松撵跑了。他们找了西哥特人过来帮忙,也被匈奴人揍得不轻。这两伙人看到匈奴那叫一个怕啊,腿肚子都打颤,他们一合计,得,干脆地盘也不要了,直接逃到西罗马帝国,要求避难,不知道算不算政治避难。罗马帝国一看,我们这儿正好劳动力不足,这些蛮族人来了可以当雇佣兵,就打开大门放他们进来了。说到这里是不是觉得情况有点像现在的欧洲呢?可后来因为罗马政府对这些难民不地道,压榨太过,结果他们起来造反了,罗马皇帝御驾亲征也不顶用,反而自己被杀,哥特蛮族居然还攻陷了罗马城,让西罗马帝国元气大伤。后来匈奴王阿提拉还亲自讨伐过西罗马,虽说没有直接把它给灭了,但基本也打残了。所以说西罗马帝国基本是毁在匈奴手里的。可这些匈奴人哪里来的?其实就是中国北方的匈奴迁徙过去的。为什么要迁徙?因为汉朝从汉武帝开始对匈奴连续用兵,并且取得了一连串的胜利。匈奴分裂成南北两部分,南匈奴归顺汉朝,北匈奴在蒙古草原也渐渐混不下去了,只能往西走。往西一走就到欧洲了,结果引发连锁效应,间接导致西罗马帝国崩盘。所以你看,虽然罗马和汉朝看上去隔了好远,没什么关系,最多也就是罗马贵族喜欢穿中国丝绸,让商人们费了不少脑筋开辟丝绸之路。当然丝绸之路也很了不起,但那只是一种间接的贸易联系而已。可是,一个在亚洲东部的农耕文明,也就是汉朝的对外策略,通过游牧文明的传递,跨越了整个欧亚大陆,并最终对另一个农耕文明的大帝国罗马产生了巨大深远的影响。这种情形下,你还能说各大文明是互相隔绝的吗?这就是文明之间的互动。

所以要记住,这个时期的平衡,是一种动态的平衡,绝不是大家不相往来。只不过谁也不能真正压倒谁,用一个词形容,就是此消彼长。这种农耕文明和游牧文明的冲击和反冲击,征服和反征服,可以追溯到更远。拿中国为例,早在商周时期,中国北方就有被称为戎狄的游牧民族存在了。西周就是灭在犬戎手里。之后是农耕文明的相对衰落期。到了秦朝,秦始皇建立了大一统帝国,派蒙恬对北方游牧民族采取进攻政策,又修建长城。汉朝以后也大致保持了这种策略,这段时间是农耕文化强盛而游牧文化被逼退。但到了汉末,中原战乱,元气大伤。西晋建立不久就陷入内乱,结果北方胡人乘虚而入,开启了“五胡乱华”的时代。直到唐朝的时候,中原王朝才缓过劲来,把当时的游牧民族突厥顶了回去。但到了蒙古崛起的时候,游牧文化再次卷土重来。当时不仅是中国,很多其他文明也都被蒙古人征服,那可以算是游牧文明最强盛的时代了。至于明朝末年,女真族的后代也就是满清入关,那只能算是游牧民族的回光返照。早在清兵入关的一百多年前,在欧洲就已经发生了足以打破这种持续了将近两千年平衡的重大变革。这就是西欧地理大发现时代的到来。

好了,以上是本书论述的第二阶段:各大文明之间的平衡,主要的体现就是当时兴起的农耕文明和游牧文明之间的冲击和反冲击。

那么,接下来的第三阶段就是:1500年地理大发现后,西方在各大文明交锋中逐渐取得支配地位,以及世界其他地方对此的反应。

这段历史的时间范围大约是公元1500年到1789年。1500年在世界历史上是非常重要的一年,是前现代和现代的分界线。为什么呢?因为欧洲造船和航海技术的进步开创了地理大发现的时代。哥伦布发现美洲新大陆、达伽马绕过好望角,还有麦哲伦环球航行,这些都发生在1500年前后。这种局面,让西方掌控了一种全新的文化和政治边疆,那就是海洋。这就改变了以前农耕和游牧文明在陆地边疆不断拉锯的局面,因为不管是商业活动还是军事征服,都可以通过海洋快速进行,那谁还走陆地呢。于是,西班牙、荷兰和英国先后成为雄霸一方的海外殖民大帝国,并且通过迅速扩大的殖民和贸易活动,对美洲这些地方的资源掠夺,积累了大量财富。也是在这段时间里,欧洲发生了自我转型,文艺复兴和宗教改革运动宣告了中世纪以来教会权威的终结,英国建立了议会制,为之后的民主革命打下了基础。教权和皇权的削弱也反过来促进了社会经济的繁荣,催生了文化多元主义,更进一步为科学的发展扫清了道路。至少到了1650年以后,研究天文学的科学家不用担心因为发表什么理论就被教会烧死了。而随着科学的不断发展,欧洲的技术和军事优势又继续扩大,可以说是开始了一个良性循环。从这个时候起,欧洲终于打破了持续了两千多年的均势,开始明显领先其他的文明,不管是军事技术,还是科学哲学、文化艺术领域。

在欧洲崛起的时候,世界上的其他文明什么反应?总的来说,它们面对欧洲的挑战显得反应迟钝。当然,一些历史比较悠久的文明还有老本可以撑一撑。比如中国,奥斯曼土耳其。这些帝国的崩溃和欧洲的崛起之间还有一个时间差。最典型的例子,之前也提到。哥伦布发现美洲的时候,中国还是明朝,清兵还没入关呢。而1793年英国派遣马噶尔尼使团来华的时候,大清帝国表面上还是很强大的。当时欧洲还有不少中国的粉丝,比如有名的启蒙思想家伏尔泰就是中国迷,他说过,康熙是最伟大的皇帝,欧洲人在道德上要学习中国人。但是实际上,中国和欧洲的地位很快就要互换了。派出使团的英国,已经开始工业革命,正处在强劲上升期,而清朝呢,建立初期的康乾盛世已经接近尾声,开始走下坡路了。英国使团带来了很多新鲜玩意儿,比如蒸汽机、纺织机、天文仪器,还有各种枪炮火器,很有在自己的偶像面前炫一把的意思,可惜中国的官员和皇帝对此是兴趣缺缺,乾隆皇帝也就给西方人下了一个“喜好奇技淫巧”这种明显负面的结论。至于开放贸易的要求,那是肯定被拒的。清朝还以为英国人是来朝贡的呢,压根没想过什么贸易问题。于是,使团访华失败,中国从此失去了和近代崛起的欧洲文明进一步接触的好机会。以现在的眼光看,真的是很可惜。因为1500年以后的世界,整体化的进程明显加速了,因为海洋边疆的开拓,文明之间的互动不需要再借助其他文明的传导,强势文明的优势也越来越明显。这个时候,你还要故步自封,搞闭关锁国,那结果就是停滞不前。你不去主动融入这个新的世界体系,到时候这个体系就会硬把你拖进来。而相比主动融入,这种被动的拖入就意味着丧失自主权。结果,在不到一个世纪后,中国的国门最终被英国人的炮火打开。而西方呢,也借马嘎尔尼访华看到了一个真实的中国,先前对中国的崇拜和赞赏被颠覆,对中国的态度发生了根本转折,用现在的话说就是“粉转黑”。很快,中国就从被崇拜的对象变成了被掠夺的对象。在这以后不到一个世纪,奥斯曼土耳其帝国、印度莫卧儿帝国、清帝国这些古老的文明,在西方的冲击下,一个又一个崩溃瓦解。

为什么地理大发现和之后的进步出现在欧洲,而不是世界上的其他文明?麦克尼尔也没有给出明确的答案,不过他认为欧洲人更有冒险精神,这是其他文明当时不具备的。为什么会这样,也许恰恰是因为当时的欧洲并不像其他几大文明那样,有一个统一而稳定的帝国,而是经历了相当时间的动荡。稳定本来是好事,可是也造成了安于现状,不思进取的状况。比如对于地理发现最关键的航海技术,中国其实长期领先,明朝时候郑和下西洋的船队规模,舰船尺寸,都在当时的欧洲之上。但是因为朝廷的保守态度,没有将技术优势转化为贸易和生产力。清朝的时候甚至还实施了海禁,严重打击了民间对外贸易的发展。而欧洲的分裂和动荡,反倒促进了竞争和冒险。这大概也应了那句中国老话“祸兮福所倚,福兮祸所伏”吧。

好了,以上是本书划分的第三阶段:地理大发现后,西方在各大文明的交锋中逐渐取得支配地位。

那么,接下来就到了最后一个阶段:工业革命和民主革命引发的西方文明转型及全球世界主义的开端。

刚才说到第三阶段,书里划分的结束时间点在1789年,为什么分在这个点?因为这一年发生了一件对后世影响极大的事件,那就是法国大革命。在这场摧毁旧制度的革命中,诞生了民主制度,促使西方政府、社会和国家大转型。民主也成为西方至今依旧奉为最高理念的普世价值的一部分,对世界上其他地区和国家也产生了持续深远的影响。也几乎是在同一个时期,英国兴起技术发展的浪潮,也就是我们知道的“工业革命”,使得社会生产力得到了极大提高。从此,整个世界开始发生翻天覆地的改变,从以前的农业社会,进入工业社会。正是凭借着“民主化”和“工业化”这两大利器,西方在全世界范围内确立了不可动摇的优势,扫清了扩张道路上的所有传统障碍,把西方的影响逐步渗透到了整个世界,渗透到任何适合人类居住的地区。这个过程现在也还在继续。所以,我们其实依旧生活在两百多年前这两大革命所带来的余波之中。

生产力的发展带来的是社会财富的快速积累,人口的迅猛增长和社会的巨变,但是也产生了不太美好的一面。20世纪前50年,全世界经历了两次世界大战,工业时代战争机器的杀戮效率远远超过了农业时代的战争。核武器的出现,更是让人类开始担心科技的进步是不是会加速人类走向灭亡。民主制度和工业化结合产生的西方资本主义在经历初期快速发展后也暴露出很多社会问题,并从中产生了和它对抗的社会主义制度。结果两大阵营之间的冷战以苏联的解体告终。

在第四修订版里,麦克尼尔还专门增加了一个章节论述全球化。麦克尼尔在书里一直强调人类历史的整体性,而全球化时代的到来,标志着人类确实已经成为一个共同体。技术的进步,尤其是通信技术和运输技术的进步,大大推动了经济全球化的进程,这是我们所在时代的一大趋势。但是全球化也不是一帆风顺的,它在增加了社会总财富的同时,也加大了贫富差距,让人类为经济增长和技术进步付出了很高的代价。在最新的第四版中,作者提到了这种全球主义的不确定性,并预测前社会主义国家的抵制可能中断全球主义的潮流。不过如今的情况,居然是美国开始转向保守主义和反全球化,这大概是作者始料未及的吧。对此呢,作者也只能用“未来充满不确定性”来给本书画上一个不完满的句号了。毕竟他只是历史学家,而不是预言家。

好了,说到这儿,《世界史》的重点内容就为你介绍得差不多了。

下面来为你简单总结一下书里划分的四个历史阶段。

第一阶段,各大古代文明,也就是我们熟悉的“四大文明”开始出现和确立,并经历初步传播和扩散。

第二阶段,各大文明之间保持动态平衡,农耕文明和游牧文明之间呈现冲击和反冲击,征服和反征服的不断重复。

第三阶段,1500年地理大发现后,西方在文明交锋中逐渐取得支配地位,独占鳌头。

第四阶段,工业革命和民主革命引发西方文明转型,全球化拉开序幕并持续至今。

好了,以上就是这本书的主要内容。

那么,今天的中国读者应该怎么看待麦克尼尔的这本书,以及他在书里表达的一些观点呢?首先我们要认识到,麦克尼尔作为史学家,虽然努力秉持了一种客观公正的叙述态度,但他毕竟是西方人,是站在西方的立场上去诠释历史,不可避免的带有“西方中心”的视角。比如他提到非洲的落后,罗列出的原因都是土壤气候不适合耕种,疾病流行,交通阻碍之类,但对西方国家操纵的黑奴贸易以及殖民时代对非洲资源的掠夺所造成的伤害却支支吾吾,顾左右而言他。所以,虽然他强调了历史演进的不确定性,但是你也不能指望他会真正对西方民主和技术进步提出深刻的批判意见。这些都是我们在阅读时应该注意的。

但是,本书对中国读者还是很有意义的。在这个越来越一体化的世界当中,我们不可能再去走闭关锁国的老路,那应该如何给自己找到一个定位?如何评价我们的中华文明对世界的贡献,以及这个文明发展过程中受到的来自其他文明的影响?今后的中国,又如何对待外来的影响和冲击?要解答这些问题,就必然要求我们打破孤立的视角和思维,去建立一种全局、整体、连贯、互动的历史观。而这呢,正是本书倡导的历史观念,所以虽然难免带有西方的视角,但对如今在经济和文化领域日益融入世界的中国来说,仍然有很宝贵的借鉴意义,是应该补上的一课。

撰稿:风君 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.本书以文明为单位,书写不同文明之间的互动和冲突,让之前各文明之间彼此隔离、孤立的历史,变成一部动态,交互的真正世界史。

2.各大文明之间的平衡,主要是当时兴起的农耕文明和游牧文明之间的冲击和反冲击,及其带来的一系列影响。