《下沉年代》 刘怡解读

《下沉年代》| 刘怡解读

你好,欢迎每天听本书。今天我要为你讲的书,是美国著名记者、非虚构作家乔治·帕克的《下沉年代》。这本书是“豆瓣2021年度最受关注图书”,也是许多英文媒体评出的“了解今日美国的必读书”。

听到“下沉年代”这个书名,你可能会以为这是一本关于自然灾害或者经济危机的书。其实,英文原版的书名叫作Unwinding。这个词的意思是:缠绕在一起的东西,比如围巾和鞋带,被一下子解开。作者帕克在全书的序言里写道:上世纪60年代以前,美国社会是稳定而凝固的,所有人好像是被一束线圈紧紧捆绑在一起。 但在随后的几十年里,这束线圈突然松开了。从70年代末到21世纪初,美国的产业结构、社会面貌和流行文化经历了一场翻天覆地的变化。身处其中的每个人,都感受到了巨变带来的震荡和眩晕。人们渴望找到属于自己的新位置,更渴望在变化结束后,重新获得来自共同体的保护。这本《下沉年代》,描写的就是从1978年到2012年,美国社会将近40年的变迁史。通过这本书,你可以对当下的美国社会,特别是它存在的问题,有更透彻的了解。

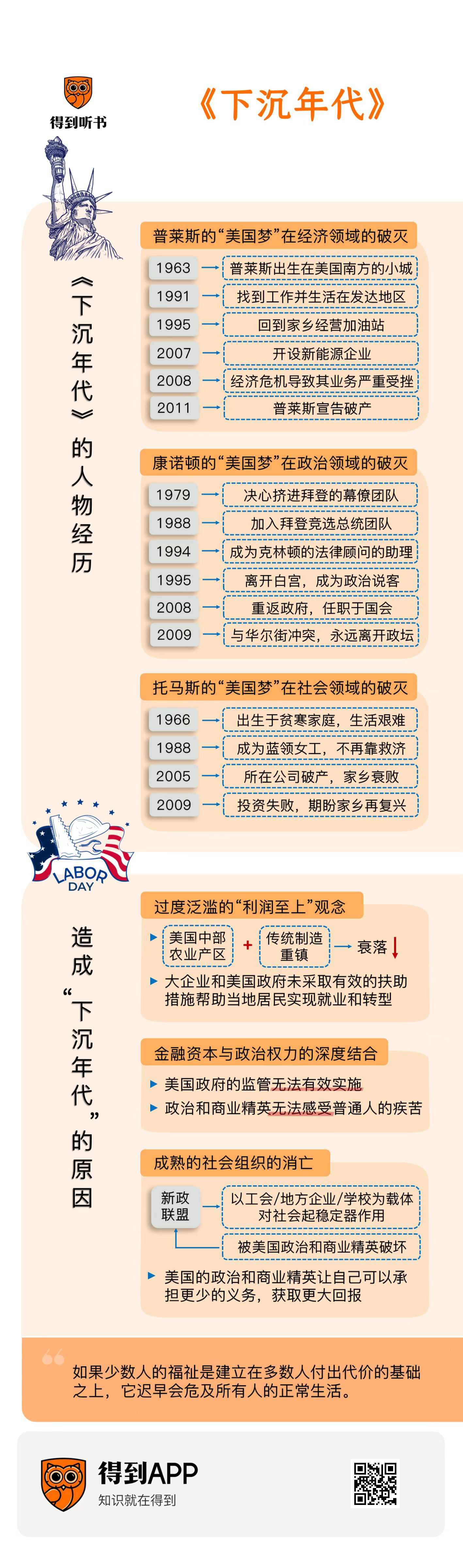

不过,要把这样一段复杂的历史梳理得足够清晰,应该说很不容易。为此,作者帕克独辟蹊径,用了20章的篇幅,选取了三个真实的普通人作为全书的主人公。他们分别是政治说客康诺顿、小企业主普莱斯和蓝领女工托马斯。在全书开篇处,三位主人公对未来都怀有热切的期待。康诺顿渴望出人头地,他希望凭借自己的政治眼光和交际才能,在未来成为总统的顾问。普莱斯则钟情于发财致富,他阅读各种成功学书籍,在家乡开辟了一块小小的商业版图。就连出身寒微的托马斯,也在流水线上勤奋地打拼着,希望能用自己的劳动守护家人。然而,在30多年的起起伏伏之后,这三个人都成为生活的失意者。康诺顿厌倦了国会和政府里的尔虞我诈,最终主动辞职。普莱斯则在全球金融危机中宣告破产。托马斯长期服务的工厂搬离了美国本土,她留在萧条的故乡,成为一名社区工作者。曾经深入人心的“美国梦”,给三位主人公留下的只有理想破灭的惆怅。

为什么会出现这样的情况呢?是因为三位主人公不够勤奋,或者过于贪婪吗?作者帕克没有正面回答这些问题。但他在书里,还为11位美国社会新崛起的成功者绘制了一幅群像,让读者在鲜明的对比中自己悟出答案。这11位成功人士里,既有翻云覆雨的政治家和腰缠万贯的硅谷投资人,也有每天在电视屏幕上现身的主持人。他们和三位主人公没有直接交集,但共同经历了互联网浪潮兴起、全球金融危机以及“占领华尔街”等重大事件。当普通人正在苦苦挣扎时,大人物的财富和社会影响力却没有受到多少冲击。通过这种反差,作者帕克暗示:在世纪之交的30多年里,美国制造业的空心化、农村经济的凋敝乃至金融投机的猖獗正在让多数普通人的生活变得每况愈下。而掌握政治、经济和媒体资源的精英却拒绝正视这些问题。美国社会因此出现了分裂,矛盾变得日益尖锐。

在《下沉年代》出版的2013年,贫富分化和种族问题给美国社会造成的伤害还不像今天这样显著。但帕克通过深入的采访和分析,精准地预见到了这些趋势。他敢于直面美国内部深层弊端的勇气,更是鼓舞了一大批写作者,促使他们把美国社会艰难求生的底层,而不是光鲜亮丽的精英作为关注对象。正因为如此,《下沉年代》一经出版,立即获得广泛赞誉。它不仅被评为“美国国家图书奖”2013年度最佳非虚构作品,还入围了同一年的美国书评家协会最佳图书榜单。你也可以在“得到”电子书书库中阅读这本书的完整内容。

本书作者乔治·帕克,是一位两次获得普利策奖提名的资深记者。他毕业于耶鲁大学卡尔霍恩学院,曾经长期在中东地区报道美国的外交政策和军事行动,是《波士顿评论》、《大西洋》杂志、《纽约客》杂志等著名媒体的撰稿人。帕克关于伊拉克问题的报道集《刺客之门》,入围过2006年普利策奖非虚构类作品最终榜单。从2008年开始,帕克把更多注意力转向了美国内部,先后出版了两本以美国社会的深层危机为主题的专著。《下沉年代》是其中反响最大的一本,在美国知识界引发了热烈的关注和讨论。2019年,帕克被授予美国新闻业著名的“希钦斯奖”。

接下来,我就分三部分,为你介绍本书描写的人物故事和它揭示的社会问题。首先,按照作者帕克的叙述,我来为你梳理一下,书中出场的主要人物在长达30多年的“下沉年代”里有着怎样的经历。而在第二部分中,我会向你展示,在作者帕克眼里,导致美国社会陷入分裂的原因有哪些,它们又是怎样变得积重难返的。最后,我再为你总结一下,为什么这本《下沉年代》引发的讨论一直持续到了今天,它所提出的问题,能带来怎样的思考。

首先,我来为你介绍作者帕克精心刻画的三位主人公。第一个出场的是小企业主普莱斯,他代表的是美国南方的中产阶级群体。1963年,普莱斯出生在北卡罗来纳州一座繁荣的小城罗金厄姆县。注意了,美国的“县”,在行政级别上相当于中国的地级市。罗金厄姆县曾是美国烟草种植业、纺织业和家具制造业的中心。普莱斯的祖父母就以经营烟草农场为生,他的父亲则在附近的工厂担任管理职位。 但普莱斯从小就厌恶按部就班的生活;他渴望离开故乡,去看看更广大的世界,并决心通过个人奋斗实现这个目标。在勤工俭学读完大学之后,1991年,普莱斯在医疗业巨头强生公司找到了一份销售工作,随后又在经济发达的宾夕法尼亚州生活了七年。 当他在1997年回到故乡时,自认为可以告别罗金厄姆正在衰落的传统产业,凭借全新的商业理念开创一番事业。

普莱斯的第一个创业项目,是在220号公路周边开设加油站和便利店。这条公路纵贯整个北卡州,北侧出口恰好经过普莱斯的家乡。通过精心经营和降价促销,普莱斯小小的商业版图逐渐在故乡周边铺开,业务也从最初的加油扩展到了卡车休息站和汉堡店。 尽管面临大型连锁加油站的竞争,但普莱斯依然满怀信心。他从著名的成功学导师拿破仑·希尔的作品里获得了鼓舞,准备把业务进一步扩展到燃料加工上。事实证明,普莱斯的确是一位有眼光的企业家:2005年,飓风“卡特里娜”袭击了北美能源业的中心墨西哥湾,美国本土的油价开始飞涨。而普莱斯敏锐地察觉到,家乡广泛种植的油菜可以用来制备生物柴油。 于是,在2007年,他开始了自己的第二次创业。

普莱斯创办的这家公司,名叫“红桦能源”,主体是一家炼油厂。他从本地农民手中收购油菜,加工成生物柴油后和普通柴油混合在一起出售。这种新型柴油因为成本较低,有一定的价格优势,很快开始流行。 炼油厂刚刚竣工几个月,就已经盈利了。普莱斯这位默默无闻了十几年的小商人,现在运营着一个覆盖炼油、加油和餐饮的门店网络,成为罗金厄姆的明星企业家。

然而,创业成功的兴奋感只持续了不到一年时间。2008年,一场突如其来的金融危机扩散到了整个美国。而普莱斯为了创业,承受着巨大的债务压力,很快就成为受害者。他名下的卡车加油站和汉堡店因为收入骤降被迫关门,炼油生意也在暴跌的油价影响下出现了亏损。

不过,同样是在2008年,民主党人奥巴马当上了美国总统,这给普莱斯带来了希望。在罗金厄姆附近的一个选区,一位民主党籍众议员注意到了普莱斯,把他的企业作为“绿色能源”的样板介绍给了新政府。普莱斯因此被邀请到华盛顿,见到了奥巴马,还获得了国会的资金扶持。 但繁琐的官僚程序耽误了这笔“救命钱”的发放;后来他好不容易拿到了半数的资金,债权人和地方政府又开始追讨积欠的债务和税款。普莱斯最终失去了他的炼油厂,并在2011年宣告破产。 尽管他随后又开始了第三次创业,依然梦想着能东山再起,但主动权已经不掌握在他手中了。

如果说普莱斯的经历,反映的是“美国梦”在经济领域的破灭,那么康诺顿的故事,展现的就是美国政治的阴暗面。

1979年,康诺顿正在亚拉巴马大学攻读商科。当时,他偶然听到了一位年轻参议员的演讲,立即被深深吸引住了。 这位参议员,就是后来当选为美国总统的拜登。康诺顿提前40多年看到了拜登身上的政治家才华,他决心要挤进拜登的幕僚团队,通过帮助拜登成为总统,来实现自己的政治抱负。为此,康诺顿不仅从学生时代起就帮助拜登组织校园演讲,还放弃了华尔街的高薪工作,在1988年加入了拜登第一次竞选总统的团队。 可惜的是,康诺顿虽然每天勤奋地工作,却没有拉近自己跟拜登之间的关系。而拜登的这次竞选,最终也因为他在巡回演讲中爆出抄袭丑闻,而以失败告终。

失落的康诺顿没有就此放弃。他继续和拜登的团队保持着联络,同时凭借个人才能,在1994年成为克林顿总统的法律顾问的助理。不过,这份看似光鲜的工作只持续了不到两年。在这两年中,已经和康诺顿相当熟悉的拜登,始终拒绝帮助他在仕途上更进一步。国会和政府内部围绕金融监管发生的冲突,也让康诺顿感到厌烦。 1995年年底,他选择离开白宫,加入了一家从事政治游说的律师事务所,很快就实现了财务自由。

十多年过后,康诺顿沉寂的政治热情又一次被拜登点燃了。2008年,奥巴马在总统大选中获胜,拜登成为副总统。当时拜登的参议员席位还剩两年任期,于是他把这个议席转给了自己的老部下考夫曼,康诺顿则成为考夫曼的幕僚长。 奥巴马政府上台时,整个美国已经陷入了金融危机造成的动荡和恐慌,一手制造出这场灾难的华尔街巨头们却还安然无恙。为了收拾残局,国会组建了一个委员会来对金融监管体系进行改革,但委员会的立场极为软弱。为了维护自己心中的正义,2009年,康诺顿在上司考夫曼的支持下,发起了一场针对华尔街的舆论战,希望能给委员会施加压力。 他们在国会公开呼吁拆分“大而不能倒”的投行,还起草了一份条款较为严格的监管法案草案。但这份草案没能通过参议院的投票,奥巴马最后签署的仍然是一份极其弱势的监管法案。 康诺顿失望至极,他发表了一场15分钟的演讲,痛快淋漓地宣泄了自己对美国政治和金融体制的不满,随后永远地离开了政坛。

好,刚才我们分别介绍了小企业主普莱斯和政治说客康诺顿的故事。《下沉年代》的第三位主线人物叫托马斯,是一位蓝领女工。和两位男性主人公相比,她虽然没有跌宕起伏的经历,但人生的基调同样是灰色的。托马斯出生于1966年,家住在俄亥俄州一座衰败的工业城市扬斯敦。 她家境贫寒,很晚才见到自己的亲生父亲,母亲则长期沉溺毒品,在监狱几进几出。托马斯由曾外祖母照顾长大,在经济和治安环境日益恶化的家乡艰难地生活着,16岁就未婚生女。 直到1988年,已经有了三个孩子的单亲妈妈托马斯才勉强安顿下来。她在一家电气工厂找到了一份稳定的流水线工人工作,不必再靠政府发放的福利支票生活了。

在工厂的流水线上,托马斯待了整整18年。在这段时间里,她身边接连有朋友死于街头帮派之间的斗殴和恶性犯罪案件。她本人也失去了一位未婚夫,还离了一次婚。但托马斯没有离开家乡,只是搬了几次家,小心翼翼地躲避着那些正在走向崩溃的街区。工作成为托马斯最大的慰藉:虽然工作强度很高,还要在不同的厂区之间辗转,但相对稳定的收入让她可以供得起房贷,也可以把三个孩子拉扯大。

不过,这样的生活也没能永久持续下去。托马斯服务的工厂,是通用汽车的子公司,主要生产汽车零部件。随着经济全球化的发展,它在成本上越来越无法对抗海外竞争者,陷入了长期亏损。到了1999年,通用汽车决定对这家工厂进行拆分,大幅削减在美国雇用的工人的数量,把产能转移到墨西哥。祸不单行的是,新成立的公司也因为财报造假和经营不善,在2005年最终破产。 不愿离开家乡的托马斯选择了接受一次性赔偿,拿到了14万美元现金,成为一名自由职业者。

一开始,托马斯并不认为自己的人生滑落到了谷底。三个孩子已经长大,她有了更多时间去规划自己的未来生活。她希望去上大学,还参加了社区工作培训,准备投身家乡的规划和振兴事业。但厄运很快悄然而至:在金融危机中,托马斯用来投资房地产的4.8万美元大部分化为了泡影,她的母亲也在2009年去世了。 伤痕累累的托马斯只能把希望寄托在未来身上:她继续从事着自力更生的社区工作,继续以自己的方式守护着命运多舛的故乡,同时期盼着政府更迭能帮助家乡从遍地狼藉中再度复兴。但这种希望能否变为现实,书中并没有给出答案。

通过普莱斯、康诺顿和托马斯三位主人公的经历,作者帕克把1978年到2012年之间美国社会经历的那些重大事件,例如老工业区的衰落、制造业外移、金融资本的扩张乃至次贷危机,完整地贯穿了起来。正是在这段将近40年的时光里,三位主人公从少年变成了中老年,他们对于美国经济、政治和社会的乐观憧憬也渐渐褪色。

要注意:在外界眼里,世纪之交的美国正处在一个黄金年代。从1991年到2001年初,美国的GDP增长了69%,纳斯达克指数更是创造过5年上涨400%的纪录。当时美国的政治、经济影响力,在全世界都是无与伦比的。但就是这样一个黄金年代,却孕育出了21世纪初的全球经济危机,继而造成了三位主人公人生的“下沉”。为什么会出现这样的反差呢?作者帕克选择了11位“下沉年代”里的成功者,为他们撰写了精彩的小传,穿插在主线故事之间。这11位成功者的故事,和三位主人公苦苦挣扎的经历形成了鲜明的反差。帕克的真知灼见,就隐藏在这种对比里。

在这些成功者里,有一位叫金里奇,是克林顿时代的国会众议院议长。其实,金里奇早就意识到了美国社会正在走向危险的分裂。经济增长的大部分收益集中在少数人手里,普通选民既不理解复杂的政策文件,也不喜欢政府常年搞自我辩护。但金里奇的做法,不是去解决问题,而是用蛊惑人心的演讲煽动更严重的对立,再号召选民投票给自己的阵营。靠着这种煽风点火的技巧,金里奇在华盛顿如鱼得水,后来还成了畅销书作家。

还有记者出身的安德鲁·布莱巴特,他可以说是平民版本的金里奇。发现和报道真相本来是记者的本职工作,但布莱巴特却把“曝料”发展成了一门生意。他创办了自己的网站,利用民众对传统媒体和精英阶层的不信任,掀起了一场接一场的资讯风暴,也为自己赢得了盛名。 到了2016年,布莱巴特创办的网站甚至影响到了美国大选。

上面这两位成功者的名字,你可能并不熟悉,但接下来的这位,可以说是大名鼎鼎。他就是鲍威尔,美国第一位非洲裔四星上将,也是小布什时代的国务卿。鲍威尔一度被看作是“美国梦”的代表人物;但在作者帕克笔下,他之所以被留在政府里,是因为共和党精英要给民众制造一种“美国还在正常运转”的假象。总统不需要鲍威尔的建议,只需要他用个人威望给政府站台,最后居然让鲍威尔到联合国去给入侵伊拉克的决定做辩护。而鲍威尔的最终结局,也只能是名誉受损,黯然离开政府。

《下沉年代》一书提及最多的话题,还要数经济和商业趋势。在这些领域,作者帕克也展示了几位成功人士的形象。比如山姆·沃尔顿,他是享誉全球的沃尔玛集团的创始人。作者帕克注意到:沃尔顿经营的连锁零售业是全球化的重要受益者,但他给员工开出的薪酬却低得惊人,也很少给慈善事业捐款。当研究机构批评沃尔玛吝啬的薪资制度时,身为亿万富翁的沃尔顿居然说:只要少花点钱,减少开支,生活水平就能提高了。

又比如,罗伯特·鲁宾,他曾是华尔街金融巨头,还担任过克林顿政府的财政部长。正是在鲁宾的操盘下,美国金融业的投机现象发展到了新的高峰,最终引爆了全球金融危机。金融泡沫破灭之时,鲁宾正在花旗银行领取着1500万美元的年薪,但他却厚颜无耻地宣称:自己对公司的投机活动并不知情。

除了政界和商界,娱乐业和科技业也是美国在21世纪初持续上演“一夜成名”故事的重要场域。比如,电视主持人奥普拉和Jay-Z,就通过自己的“粉丝”积累起了巨额财富和惊人的影响力。但作者帕克批评说,这两位大名人从那些收入不高的普通人那里收获了那么多热爱,却很少为重大的社会公平问题发声,未免也太自私了。 还有一位明星投资人彼得·蒂尔,他是硅谷著名的创业企业家,长期致力于科技进步。但经过十几年沉浮,蒂尔最终发现了美国经济的一个残酷真相:精英群体最热衷的已经不再是长期的科技创新,而是如何在短期内成功变现。

对比前面我们重点讲述的三位失败的主人公,尽管这些成功人士也经历了过去30多年美国的风云变幻,但他们拥有的资源可以让他们从危机中全身而退,承受代价的则是无数不知名的小人物。“黄金年代”只惠及了少数人,多数人却在“下沉年代”里摔得遍体鳞伤。美国社会的分裂,就在这种反差中出现了。

好了,以上就是《下沉年代》一书描写的3位普通人和11位“大人物”在1978年到2012年之间的个人经历。听了这样的故事,不少人可能会把成功者当作制造社会问题的罪魁祸首,但作者帕克并不这样认为。他在2013年接受PBS“新闻一小时”节目采访时,曾经直白地表示:自己并不仇视美国社会中的成功者。在《下沉年代》提到的那段岁月里,是美国这个国家辜负了它的公民。美国曾经对它的普通民众承诺:只要遵纪守法,努力打拼,就能获得国家的庇护,就能过上更好的生活。但当经济和社会领域发生重大变化时,美国政府却在事实上缺席了,而让普通人自己去直面全部的风险和损失。

那我们不禁要问了:美国政府的“缺席”,有哪些具体表现呢?是哪些深层的结构性原因,造成了这个“下沉年代”呢?

在这里,我先把答案告诉你,然后再慢慢分析。从整体上看,催生“下沉年代”的原因主要有三项,它们是:过度泛滥的“利润至上”观念、资本和政治权力的深度结合、成熟的社会组织的消亡。

先看第一项,过度泛滥的“利润至上”观念。

通读整部《下沉年代》,你或许会发现书里的一条暗线,那就是美国中部农业产区和传统制造业重镇的衰落。在三位主人公里,普莱斯和托马斯的命运,就受到这条暗线的深刻影响。

作者帕克在书中指出:虽然制造业外移是经济全球化的必然后果,但在传统产业式微之后,大企业和美国政府本来应当采取更有效的扶助措施,帮助当地居民实现就业岗位和生活方式的转型。

前面讲到,普莱斯创办了一家绿色能源公司,托马斯则参加了社区工作的培训。这两个案例都显示:产业转型地区的民众不是好吃懒做者,他们有自己的聪明才智和一技之长,并且对守护家乡充满了热情。但事实是什么呢?无论是大企业还是美国政府,都把“利润至上”当成了唯一的信条,看不到更长远的社会影响。比如,像沃尔玛这样的商业巨头,已经把门店开到了全世界,却还在千方百计削减基层员工的薪资和福利。而当普莱斯这样的小企业主希望申请政府补贴时,遭遇的却是推三阻四。一来一去,小企业变得越发脆弱,大公司则可以进一步压低员工薪酬,来为自己的财报增添更好看的数字。在美国制造业的外移过程中,也出现了类似的情况。像托马斯所在的扬斯敦市,因为汽车零件工厂关闭,一下子多出了近万名失业者。但政府完全不关心他们的出路,没有采取任何安置措施。当地的社区环境于是持续恶化,最后变成了一个治安“黑洞”。

和“利润至上”观念联系在一起的,是金融资本与政治权力的深度结合,这是造成“下沉年代”的第二项原因。

作者帕克在关于普莱斯的章节里写道:21世纪初,经济全球化的展开和美国国内外环境的相对稳定形成了合力,让华尔街的激进扩张变得毫无顾忌。就连普通民众也丧失了风险观念,投入到形形色色的地产投机中。次贷危机的爆发,就是投机泛滥的结果。

面对这种投机,美国政府本来应当扮演监管者的角色。但在作者帕克眼里,监管根本无法有效实施。像我们前面提到的鲁宾,他是一位资深银行家,但随时都有可能受邀加入政府,参与制定至关重要的财政和金融政策。这些政策的倾向,通常都是有利于金融资本的。华尔街资本还通过专业说客和地方利益集团,渗透到国会里,在关键性的投票中为自己谋取好处。联邦政府、国会和华尔街之间的裙带关系,变得越来越盘根错节;即使总统和执政党发生了改变,这种关系也不会动摇。比如,作者帕克写道:克林顿和奥巴马两位总统都曾经被寄予厚望,也都宣称要驾驭住华尔街这匹野马,最终的结局却总是草草了事。而那些掌握着最多社会资源的政治和商业精英,根本感受不到普通人的疾苦。作者帕克辛辣地讽刺道,华盛顿的政治精英们只有到了两年一次的选举期间,才会去到所谓“真正的美国”,从所谓“真正的人民”那里拉票。 美国社会的分裂,由此可见一斑。

讲到这里,就不得不提到造成“下沉年代”的第三个原因:成熟的社会组织的消亡。这既是美国陷入分裂的原因,也是它的表现。

在作者帕克眼中,从上世纪30年代到60年代,美国社会,尤其是中产阶级社会的结构基础,是一个名叫“新政联盟”的非正式组织。它诞生于罗斯福“新政”期间,聚合了当时的蓝领工人、少数族裔、南方白人和知识分子。“新政联盟”以工会、地方企业和公立学校为载体,对整个社会起到了稳定器的作用。 但随着时间推移,联盟不免也会出现裂痕。这时,美国的政治和商业精英并没有尝试去修复它们,反而千方百计地破坏共同体的社会基础,好让自己可以承担更少的义务,获得更大的回报。

这样说可能有点抽象,我们举一个例子。前面提到的沃尔玛创始人山姆·沃尔顿的成功,就建立在激烈地对抗工会的基础之上。在“新政联盟”的鼎盛时期,许多美国大企业的员工都会加入工会,由工会代表自己去争取更好的薪资待遇和工作环境。而沃尔玛从1962年创办之日起,就拒绝接纳属于任何工会组织的新员工,甚至把这条规定写到了合同里。这样一来,美国的基层员工在劳资关系中就变得极为弱势,权益很难得到维护。缺少了良性社会组织的介入,普通人和国家的关系越来越疏离,对政府的认同感也越来越低。就连四年一度的总统大选,也无法扭转这种由内而外的分裂。作者帕克感慨地说:当普莱斯第一次见到奥巴马时,他立即意识到这位非洲裔总统从来没有从事过体力劳动。 奥巴马所关心的问题和制定政策的方式,与华盛顿的白人精英毫无差别。而同样来自非洲裔美国人群体的托马斯,在2008年甚至不知道奥巴马已经当选,因为她的精力已经被繁重的工作消耗完了,根本来不及关心“外面的世界”发生了什么。

在全书开篇处,作者帕克曾经表示:旧的社会秩序的瓦解,未必都是坏事。它可以给每个具体的人带来新的自由,并赋予他们更多的可能性。 但在“利润至上”观念、政商深度结盟和社会组织消亡的驱动下,只有少数美国人享受到了自由带来的福祉,多数人则在茫然中不断下坠。这种普通人的迷茫感,也是《下沉年代》一书的写作基调。

好了,关于乔治·帕克这本《下沉年代》的主要内容,以及书中归纳的美国社会的深层弊病,就为你介绍到这里。

距离《下沉年代》英文版正式出版已经过去了10年,但书中提到的许多现象,并没有消失,反而有了进一步的发展,并催生出了大家熟悉的各种新闻热点。以衰败工业区为代表的“铁锈带”城市,在2016年的美国大选中发挥了决定性作用。那些充满失落和愤懑的选民,最终把唐纳德·特朗普送进了白宫。但特朗普的上台,没能成为美国社会问题的解药,反而催生出了更多、更激烈的冲突。在2020年大选中,特朗普也被康诺顿的前“老板”拜登所击败。

政坛的变化一日千里,《下沉年代》的三位主人公,却没有成为这些新变化的受益者。尽管作者帕克给他们的命运保留了一个开放式的结尾,但在现实生活中,无论是普莱斯的第三个创业项目,还是托马斯复兴家乡的计划,都没有传出成功的消息。小人物依然在艰难求存,大人物则继续歌舞升平:美国底层民众的受伤感,正是由此而来。

2021年,也就是《下沉年代》英文版问世8年后,作者帕克出版了他的新书《最后的绝佳希望》。时隔8年,他做出了一个更加激进的判断:今天的美国,已经分裂成了四个相互对立的“内部国家”。其中,“自由的美国”和“聪明的美国”被那些生活富裕、受过良好教育的群体统治着,底层民众和弱势群体则云集在“真正的美国”和“(不)公正的美国”里。这种分裂,可以说是《下沉年代》里描述的社会对立的进一步发展。尽管作者帕克没有为化解这种对立提出具体的方案,但通过他的叙述,我们还是可以还原出今天美国社会一系列不平等、不公正现象的成因,并引为警示。就像林肯留下的那个金句一样:“分裂之家无法长久。”如果少数人的福祉是建立在多数人付出代价的基础之上,那么它迟早会危及所有人的正常生活。

以上,就是这本书的精华内容。此外,你还可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友,恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

距离《下沉年代》英文版正式出版已经过去了10年,但书中提到的许多现象,并没有消失,反而有了进一步的发展,并催生出了大家熟悉的各种新闻热点。

-

如果少数人的福祉是建立在多数人付出代价的基础之上,那么它迟早会危及所有人的正常生活。