《一个无政府主义者的意外死亡》 黄昱宁工作室解读

《一个无政府主义者的意外死亡》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

作者达里奥·福,意大利剧作家、诺贝尔文学奖得主。他曾创作50余部戏剧,导演80余部。其作品根植于底层人民的生活和当下的时政,主张即兴表演和临场发挥,“继承了中世纪喜剧演员的精神,贬斥权威,维护被压迫者的尊严”,被称为“人民的游吟诗人”。

关于本书

1969年,米兰火车站发生一起爆炸案,一名无政府主义者被指控为凶手,审讯期间,突然跳楼身亡。达里奥·福迅速做出反应,写成此剧。这部剧曾在意大利引起轰动,在两个演出季里,曾连演300场,观众超过三十万人次。在国内,孟京辉导演的同名话剧引起强烈反响,随而成为国内经典剧目。

核心内容

这部剧为什么能取得如此成功呢?达里奥自己是这么解释的,他所揭露的现实,让当时的观众很有共鸣。更重要的是,这部剧让意大利知道,我们为改变现状所做的努力,是值得的。

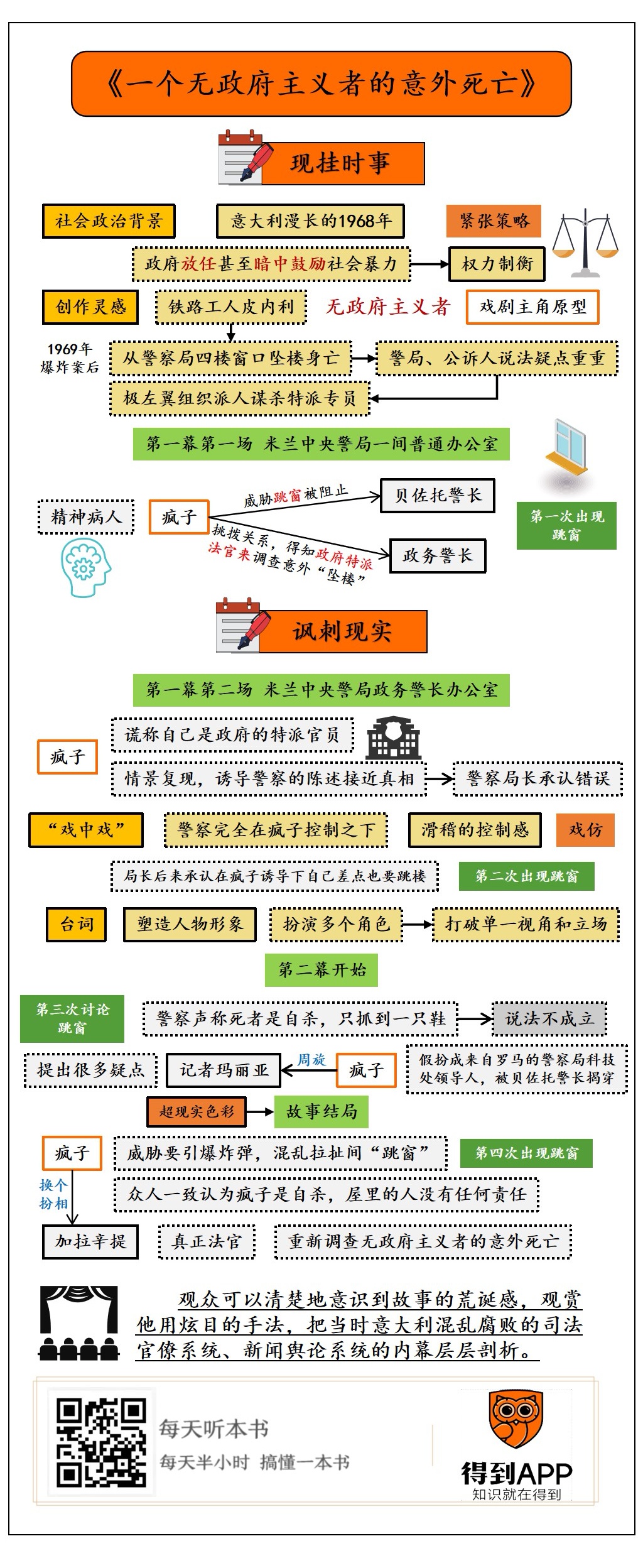

接下来,我们就来说说理解这部剧的两个关键点:第一是现挂时事;第二是讽刺现实。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的作品是戏剧经典《一个无政府主义者的意外死亡》。

这部剧是诺贝尔文学奖得主、意大利剧作家达里奥·福的代表作,你听过它,很可能是因为中国先锋戏剧的代表人物孟京辉曾经导演过这部作品,是国内长演不衰的经典剧目。

达里奥1997年获得诺贝尔文学奖。在得过诺奖的作家里,戏剧作家不算多。达里奥·福又是其中几乎唯一个专攻戏剧的作家。达里奥一生创造的戏剧不下五十部,执导过八十多部。他一生做过的所有事情都跟舞台有关,包括戏剧导演、演员、歌手、舞台设计师。他还有一个身份,是政治活动家。你可能会说,政治活动家,跟戏剧有什么关系呢?答案是,达里奥参与政治活动使用的武器,正是他的戏剧作品。可以说,达里奥的戏剧和他的政治活动,是一体两面的事情。他的戏剧题材,都不是完全虚构的,而是跟当时人的生活和社会上发生的时事,息息相关,很能引起观众的共鸣。而且,他对这些事情极力讽刺,不仅让意大利当局颇为难堪,甚至连美国政府也曾多次限制过他的剧目在美国上演。

这部《一个无政府主义者的意外死亡》是一部根据真实的新闻事件创作的作品。它1970年在米兰首演,在意大利引起了巨大的轰动。在两个演出季里,连演300场,观众超过三十万人次。要知道,意大利的人口也不过几千万,相当于几十个人里,就有一个人看过这部剧。

这部剧为什么能取得如此成功呢?达里奥自己是这么解释的,他所揭露的现实,让当时的观众很有共鸣。更重要的是,这部剧让意大利知道,我们为改变现状所做的努力,是值得的。

接下来,我们就来说说理解这部剧的两个关键点:第一是现挂时事;第二是讽刺现实。

《一个无政府主义者的意外死亡》首演,就获得轰动效应,首先当然是因为它紧扣时事,充满了“现挂”。这就像我们现在看播客,如果播主现挂说到最近的梗,就会让人有一种“你懂,我也懂”的智力快感。

在进入这个剧本之前,我们有必要先把时间切换到20世纪60年代末,先大致帮你回顾一下当时的意大利究竟发生了什么。关于当时意大利的社会和政治环境,今天下定论,或许还为时尚早,但是,大概了解一下这个背景,是我们理解这部作品的前提。

1960年代末,一股社会革命的风潮席卷整个西方世界,这股风潮在意大利蔓延的时间特别长,过程也格外激烈而复杂,一直持续到70年代末,在西方各国中可谓绝无仅有。后来,人们常常用“意大利漫长的1968年”来指代这长达十多年的动荡时代,研究这段历史的专著也层出不穷。为什么会出现这样一种特殊现象呢?专家各执一词,至今也没有达成共识。不过,其中有一个关键概念,或许可以帮我们理解当时的情况。

这个概念,英文是strategy of tension,中文可以翻译成“紧张策略”。所谓紧张策略,就是说,当时的意大利政府放任,甚至暗中鼓励社会暴力,达到权力制衡的目的。在那段时间里,意大利社会矛盾激化,左翼和右翼发动的各种恐怖袭击,爆炸、绑架、纵火、谋杀等恶性事件接连发生。最后常常以意大利政府实施围捕、大量异见人士落网而告终。然而,事情的真相,往往不像表面看起来那样非黑即白。不少左翼人士提出,有些暴力事件,实际上是极左激进分子在政府的纵容甚至授意下发生。目的,就是找个借口逮捕左翼人士,同时,借助右翼铲除左翼势力。

这就是《一个无政府主义者的意外死亡》这部剧背后的社会和政治环境。

直接激发达里奥创作灵感的事件,发生在1969年的一起爆炸案之后。当时,有80多人被捕。其中一位名叫皮内利的铁路工人,被指认为犯罪嫌疑人。他被定义为“无政府主义者”,他就是戏剧主角的原型。在关押期间,皮内利突然从警察局四楼的窗口坠楼身亡。警察局声称,皮内利是在审讯中跳窗自杀的,但审讯记录前后矛盾、漏洞百出。参与审讯的一共有三名警官。在舆论压力下,三名警官都接受了相关调查,最终都宣布无罪。公诉人的说法是,皮内利在经过三天的高强度审讯之后昏倒,失去平衡,于是,从窗口跌落下去。这种显然不合逻辑的说法,当然无法服众,于是极左翼组织决定以血还血,派人谋杀了三名警官中的一位,也就是特派专员。

整个事件,惊心动魄,疑点丛生,意大利社会为之哗然。达里奥迅速把这个故事搬上舞台,可以说直接击中了当时的痛点。但是,一部戏剧作品,如果只是展现新闻事件,很难成为影响力持续至今的名作,它一定要获得超越性的视角,看到这件事背后更普遍的意义。这正是达里奥需要在短时间内解决的问题。

下面我们就来看看他是怎么解决的。

这部戏虽然很先锋,但是它的结构其实非常古典的。我们知道,古典戏剧结构的经典法则就是三一律,即要求戏剧创作在时间、地点和情节三者之间保持一致性,严格的“三一律”要求整出戏所叙述的故事发生在一天之内,地点在同一个场景,情节服从于一个主题。《一个无政府主义者的意外死亡》就是非常典型的严格遵循三一律的作品。它的故事就发生在一天之内,都在同一个场景,情节也服从于一个主题。

第一幕的第一场,发生在米兰中央警察局的一间普通的办公室里。警察甲和贝托佐警长正在审问一名男子。剧本上直接提示,这个男人是个“疯子”。在整出戏里,这个角色都没有确定的名字,直到落幕,“疯子”这个身份都是他唯一的代号。警察局的档案上说,这个疯子总是乔装打扮,两次冒充外科医生,一次冒充上尉,三次伪装成大主教,一次自称造船工程师。由于这种疯狂的行为,他先后十一次被捕,警察却从来没找到可以给他判刑的罪名。作为被医生确诊的精神病人,临床诊断证明成了他天然的保护伞。这一回是疯子的第十二次被捕,起因是有人指控他扮演精神病医生,声称自己是大学教授,看完病还要收费。

面对这样的指控,疯子胸有成竹,警长的所有质询,他都振振有词地反驳。达里奥把疯子的台词设计得相当精彩,雄辩、生动而有说服力,引经据典,且言之凿凿,令人难辨真伪。连警长都忍不住说:真该死,你的叙述太动人了……

我们渐渐发现,疯子引人入胜的叙述,几乎是在牵着警长的鼻子走,警长从他这里得不到任何有价值的信息,反而要忍受他把整个司法系统,从官僚社会的文字游戏、警察对民众的镇压迫害到法官的昏聩无能,挨个嘲讽一遍。当警长想把疯子撵走时,疯子靠近窗口,威胁说要跳窗,警长慌忙阻止。到这里,我们不妨做个标记,这是这出戏里第一次出现“跳窗”这个情节。

警长刚把疯子从门口推走,警察甲就拉着警长去开会。这时候,疯子再次潜入已经空无一人的房间,随意翻看摆在桌上的审讯档案。这时候,电话铃响起,是政务警长打来的,疯子镇静地拿起听筒。在接听电话的过程中,疯子尽情展示他的表演天分,虚拟了一个有两个人对话的现场,成功地骗过电话那头的政务警长,让他以为贝佐托还在这个房间里。而且,疯子还成功地让政务警长认为,贝佐托对他态度很不恭敬,甚至扬言要揍他。

你以为,疯子只是要挑拨他们两个的关系吗?不,你会发现,疯子从这个电话中了解到一个关键信息:为了调查前不久的一个无政府主义者的“意外”坠楼事件,有个政府的特派法官,不久之后就要赶来。如果你是当时的意大利观众,肯定就会立刻联想到当时轰动一时的皮内利坠楼事件。

你看,当时街头巷尾正在讨论的新闻事件,如此迅速地搬上舞台,这就是在现挂。可以想象,剧场效果一定非常热烈。剧本言简意赅,直指当时人人感同身受的“紧张策略”,还充分利用了“跳窗”这个“梗”。这样,揭示出了这样的环境背后,大家想说可能说不出的矛盾与痛苦,给观众带来一种释放的快感。

我们还是继续说故事。挂掉这通电话之后,贝佐托警长回到办公室。疯子警告他,待会儿政务警长只要碰到他,就会揍他。接着,疯子迅速离开,顺便悄悄带走了跟这起案件相关的几份文件。政务警长果然立马出现在门口。贝佐托说:啊,最亲爱的,正巧方才我跟一个疯子还谈起你。他竟然说,你一看见我……你就会给我……说时迟那时快,贝佐托被打倒在地,同时嘴里还在讲着后半句:一记拳头!人物挨拳的动作,和台词的“拳头”正好重叠。就在此时,疯子从门外闪进来,嘴里在高声嚷嚷:我对他说了,要低头弯腰!

第一场戏在这个搞笑的场景中戛然而止。

接下来,我们进入第二部分,说说达里奥是怎么借由这个故事来讽刺现实的。

第一幕第二场,观众看到一间相似的办公室,但室内陈设的摆放位置不同。办公室的主人,就是在第一场揍了贝佐托一拳头的政务警长。此时,警察乙带着一个人进来,说此人派头很大,看起来像是个大人物。你可能已经能猜出,这个所谓的“大人物”又是疯子扮演的。疯子对政务警长说,自己是一个教授,是最高法院的首席顾问。他谎称自己是政府的特派法官,提前来调查无政府主义者的意外死亡事件。疯子演技逼真,政务警长很快就信了。他告诉疯子,现在他们身处的这间办公室,就是当初发生坠楼事件的现场。

紧接着,政务警长慌忙叫来了警察局长,他们俩被假冒成法官的疯子指挥得团团转。在疯子的要求下,他们一边回忆,一边分角色把事发当天的情景演了出来。疯子暗示只要跟着他的指挥,就能想出办法来帮助警察局脱罪,进而一步步诱导几位警察的陈述接近真相。

警察承认,米兰火车站发生爆炸案之后,他们在并没有掌握证据的情况下,草率推断是扳道工,也就是那个无政府主义者。扳道工提出自己有不在场证据,警察不予理会,反而不断恐吓他,还骗他说,他的同伴已经招供。扳道工顿时脸色发白。在说到这些逼供、诱供细节时,警察局长也不得不吞吞吐吐地承认:我想……我们犯了错误……

这场戏非常精彩,台词火花四溅。很遗憾,通过音频,没办法为你展现观剧的现场效果,不过,我们可以像行家一样,分析一下这场戏精彩的原因,最核心的一点,就是讽刺。

首先,这场戏是一出“戏中戏”。疯子的身份变成了导演,警察完全在他的控制之下,这种控制感,会让观众觉得非常滑稽。疯子戳中了所有人的痛点,以虚构的权威达到了要风得风、要雨得雨的效果,操纵着原本以为在操纵他人的权力机关,这本身就具有极其强烈的讽刺效果。

在戏中,疯子一度把堂堂警察局长逼到窗口。局长后来承认,在疯子的诱导之下,他也“差一点儿当真要跳楼了”。请注意,这是这出戏里第二次出现“跳窗”的动作。接着,疯子还让警察相信,在如此不利的局面下,只有装作与群众打成一片,装作理解无政府主义者,才有可能赢回人心。于是,警察们开始学着喊无政府主义者的口号,甚至一同唱起无政府主义者的歌《全世界是我们的祖国》。场面非常喧嚷、混乱、滑稽,极具讽刺意味。

需要注意的是,这出“戏中戏”,很容易让人联想起俄国戏剧大师果戈理的名作《钦差大臣》。在《钦差大臣》里,俄国某市市长和他的官员,听说有钦差大臣将要前来视察,一下子惊慌失措,把一个过路的小官当作了钦差大臣。他们对这位小官极尽奉承,百般行贿。在这里,达里奥用了戏仿这个技巧,就是把人们熟悉的桥段,用一种滑稽的方式呈现出来,进一步放大了整场戏的讽刺效果。

第二,整部戏的台词也很有讽刺意味。整出戏金句不断,在疯子与警察和记者的攻防转换过程中,有大量让人回味无穷的台词。这些台词对塑造人物起到了至关重要的作用。比如,第一幕中贝佐托警长指出疯子伪造履历,“曾任职帕多瓦大学兼职教授”纯属子虚乌有,疯子马上回答在“曾任职”与“帕多瓦大学兼职教授”之间应该有逗号的,紧接着便开始说了一大串关于语法和标点的理论,把警长绕得晕晕乎乎。警长气得直嚷嚷:停止无理取闹!您竟然扮演起精神病人来……我敢打赌,其实您比我还要健康!疯子抓住他这句话,马上一语双关地揶揄警长:显而易见,您的职业会导致多种精神失常的毛病……来,让我瞧瞧您的眼睛。诸如此类的精彩对话,贯穿全剧,整出戏看下来几乎全程高能,直到落幕。

结构和台词,都充满了讽刺感。在这场戏里,疯子通过扮演多个角色,打破了单一的视角和单一的立场,让观众深入整个系统的毛细血管,洞察事件的核心。观众看戏的时候,会有一种酣畅淋漓的感觉。观众会感觉到,疯子的精心布局让给司法官僚系统的荒唐可笑暴露无遗。

整个第一幕就在这荒唐的歌声中结束。

第二幕开始,刚才的那四个角色仍然在继续唱歌。灯光亮起的一刹那,歌声也停下来,警察局里的表演还在继续。请注意,对于跳窗的讨论第三次出现了。警察声称那位扳道工是自杀,他在往下跳的时候,警察还试图抓住他,但最终只抓住了一只鞋。但是,疯子马上指出,根据当时的报道,死者的两只脚上都穿着鞋,因此这种说法是不能成立的。表演陷入了僵局。

这时候,报社记者玛丽亚登门来访。一开始,局长对采访有些顾虑,但疯子说,这正是利用记者洗清罪责的好机会。鉴于特派法官的身份不宜暴露,所以疯子自告奋勇,假扮成来自罗马的警察局科技处领导人。他说,自己要帮着警察跟玛丽亚周旋。

玛丽亚提出了很多疑点,比如档案中缺少对死者坠落抛物线的分析,也没有事发后警察局向急救站求助的录音带。甚至,种种迹象表明,早在档案上记录的死者从窗口飞出的时间之前,急救站就接到了求助电话。疯子一会儿巧舌如簧地帮着警察开脱,一会儿又在警察们得意忘形之时突然冒出金句,揭穿种种阴谋。他一层层地挑破伪装,直指这一类政治游戏的要害。举个例子,当警察局长说“密探和奸细是我们的力量所在”时,疯子接口说:挑唆人们去作案,然后以此为借口进行镇压。这时候,玛丽亚受到启发,得出了她的结论:当没有丑闻的时候,就需要制造出丑闻来,因为这是让被压迫者宣泄情绪,从而维护政权的绝妙手段。

正当疯子越来越激动时,贝佐托进了办公室,很快认出了这个人既不是警察局科技处领导人,也不是什么特派法官,而是此前他刚刚打过交道的那个疯子。这一屋子的人,根本不相信贝佐托,直到贝佐托拔出了手枪,还拿出了相关的证据,他们才如梦初醒。戏逐渐走向高潮,疯子取出一枚炸弹,这是之前贝佐托拿来的,被疯子悄悄藏起来,此时派上了用场。

这故事的结局是什么呢?达里奥的剧作在不同时期、不同地方表演,都有不同的版本,在不同的版本里,这部剧都有不同的结局。这是因为,在戏剧理念上,达里奥主张继承中世纪喜剧演员的精神,看重即兴表演和临场发挥。在最初的版本中,疯子声称要启动炸弹之后,整出戏就结束了。还有的版本,干脆让疯子给现场观众演示了两个结局:一个是爆炸发生,警察全体丧命;另一个是,爆炸没有发生,警察反而把女记者玛丽亚绑在窗口边,因为他们怕她把警察局里发生的事披露出去。随后疯子走下舞台,任凭观众根据自己的理解选择结局。

我们今天的解读用的这部剧首演的最终版,也是最为权威、最接近达里奥原意的版本。在这个版本中,故事结局跟前面的说的都不一样,而是有一定超现实色彩。

疯子威胁要引爆炸弹,同时带着记录警察局整个事件的录音带离开。众人惊呼想阻止他,混乱拉扯间突然灯光熄灭,只听到疯子在大声嚷:是谁?不要开玩笑……把手放下!不……救命!与此同时,舞台以外传来一声大喊,接着是一声爆炸。灯光再亮起时,疯子不见了。女记者从窗口望出去,发现他躺在外面的地上。谁也没想到,这出剧里第四次,也是最后一次出现跳窗这个动作的发生在疯子本人身上,而且,这回真的跳成了。

屋内的人迅速达成默契,认为疯子是自杀的,是“被出其不意的黑暗吓到,窗户是唯一的光源,所以他是朝着窗户扑过去,像一只疯狂的鲸鱼一样冲了下去”。也就是说,大家一致认为,屋里的人没有任何责任。然而,恰在此时,又有人敲门,扮演疯子的那个演员再度出现。这回扮相又变了,他的胡子又黑又硬,挺着大肚子,试探着问这里是不是警长办公室。众人惊呼:又是你!想把他的伪装卸下来,却惊讶地发现,胡子是真的,肚子也是真的。这个人自我介绍说,他才是真正的法官,名叫加拉辛提,到这里来重新调查无政府主义者的意外死亡。话音刚落,四个警察跌倒在地,舞台一片黑暗,闹剧终于告终。

如果从现实逻辑看,这个结局,有太多悬念没有解开。疯子到底有没有死?他究竟是自杀,还是被推下去,或者是产生了幻觉导致跳窗?最后进门的究竟是真正的法官还是疯子的又一个角色?

但是,剧本的任务,不是提供答案,而是给我们留下思考的空间。这些悬念是否落实其实并不重要。当饰演疯子的演员像幽魂一样再度出现在门口时,观众最直观的感受就是:历史循环上演、没有尽头,只要环境不变,紧张策略没有消除,这样的闹剧就永远不会停下。

《一个无政府主义者的意外死亡》,我就讲到这里。

达里奥·福出身于平民阶层,青春期正逢二战,一度被征入墨索里尼的法西斯军队。不过,在那段短暂的岁月里,达里奥和他的父亲都曾暗中帮助反法西斯抵抗组织,秘密运送难民和盟军士兵去中立国瑞士。战后,达里奥回到专科学院继续被战争中断的学业。他原先的职业规划是当个建筑师,却在眼看着将要毕业时,饱受精神崩溃的困扰。医生建议他做一点能真正给自己带来快乐的事情。于是他扔下毕业文凭,开始到米兰的小剧场试着表演独幕剧,从此为他的狂放不羁的基因找到了释放的渠道。

达里奥一生都在做戏剧,他的大部分戏剧都紧扣时事,但是达里奥不会简单地全盘照搬新闻事件,而是通过荒诞的讽刺,刺破现实的真相。这部戏,通过“疯子”这个绝妙的人物,获得了一种超越性的视角,大大拓展了这部作品的深度和艺术魅力。观众可以清楚地意识到故事的荒诞感,观赏他用炫目的手法,把当时意大利混乱腐败的司法官僚系统、新闻舆论系统的内幕层层解剖。这部戏成为达里奥·福最具影响力、久演不衰的剧目,并不是偶然。

撰稿:黄昱宁工作室脑图:刘艳导图工坊转述:徐惟杰

划重点

-

达里奥不会简单地全盘照搬新闻事件,而是通过荒诞的讽刺,刺破现实的真相。

-

《一个无政府主义者的意外死亡》首演,就获得轰动效应,首先当然是因为它紧扣时事,充满了“现挂”。这就像我们现在看播客,如果播主现挂说到最近的梗,就会让人有一种“你懂,我也懂”的智力快感。