《也无风雨也无晴》 徐学勤解读

《也无风雨也无晴》| 徐学勤解读

关于作者

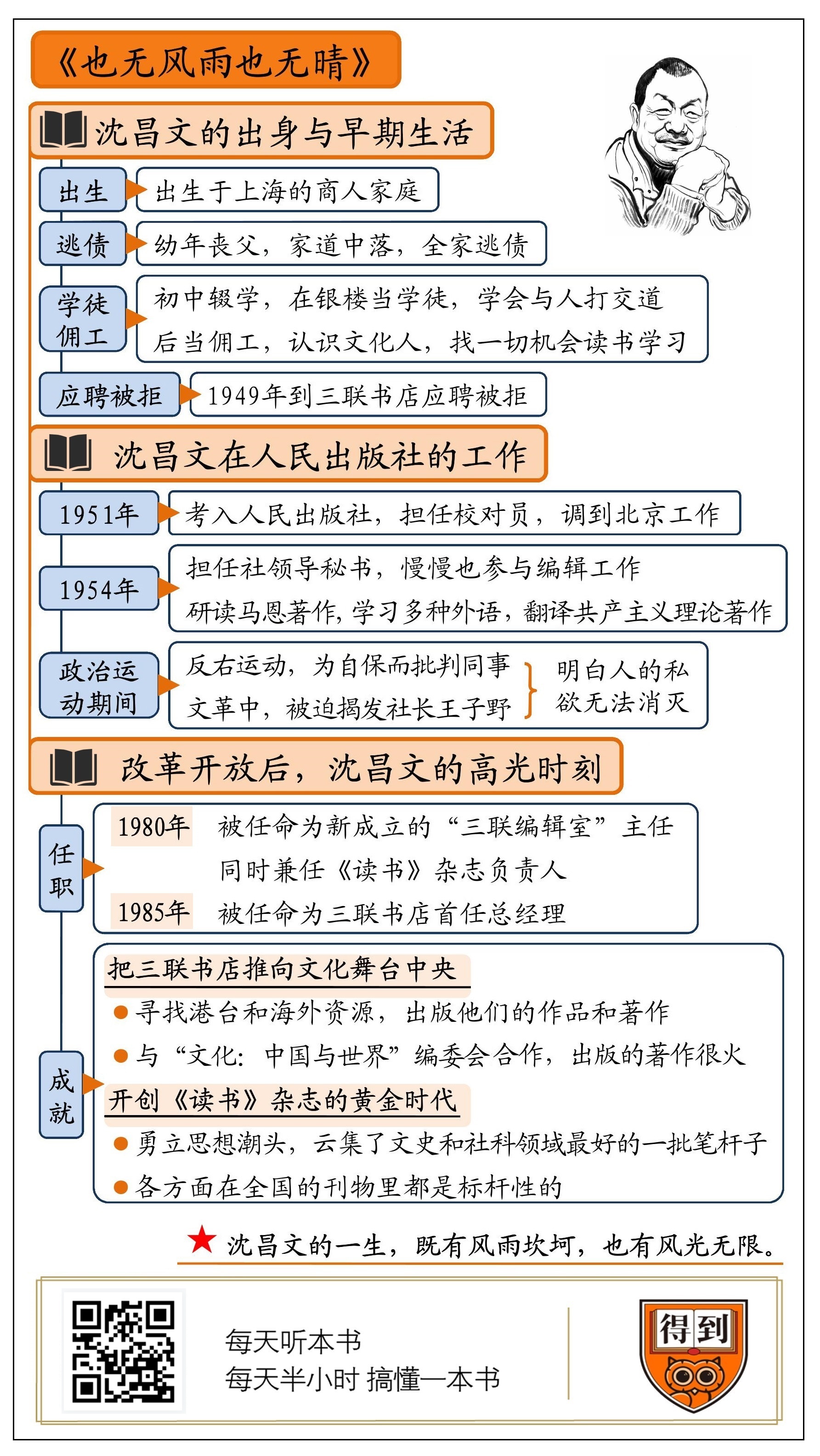

沈昌文,1931年生于上海。1951年至1985年,在人民出版社任校对员、秘书、编辑、主任、副总编辑。1986年至1995年,任生活•读书•新知三联书店总经理兼《读书》杂志主编。著有《阁楼人语》《书商的旧梦》《最后的晚餐》《知道》《也无风雨也无晴》,译作有《控诉法西斯》《列宁对全世界妇女的遗教》《阿多拉茨基选集》(合译)等。

关于本书

这本书是作者在八十岁时完成的,是他最完整的一部回忆录,详细记录了他跌宕起伏的一生。他从上海银楼里的小学徒,经过自己的不断努力,一步步成为三联书店总经理和《读书》杂志主编。这部书不仅是一位出版家的奋斗史,更是中国当代出版史的一个缩影,书中披露了当代出版史上不少不为人知的细节,具有丰富的史料价值。

核心内容

沈昌文如何自学成才,从银楼小学徒进入国家级出版社?在政治运动频仍的年代,他如何自保,又犯过怎样的错误?他担任三联书店的一把手,是如何打开局面,寻找优秀的作者和书稿,让三联从全国的出版机构中异军突起的?他主编著名的《读书》杂志,是如何掌握平衡术,将它办成读书人心目中的文化高标的?

你好,欢迎每天听本书,我是徐学勤,本期要为你解读的书是《也无风雨也无晴》,这是著名出版家、三联书店前总经理沈昌文先生的自传。

2021年1月10日凌晨,沈昌文先生在睡梦中离世,享年90岁。在他去世后,众多的学者、作家和出版人纷纷发表文章,悼念这位中国出版行业的灵魂人物。在学术和出版的江湖里,熟悉沈昌文先生的人,无论是耄耋长者,还是门生后辈,都会恭敬地称他为“沈公”,而他却喜欢自嘲为上海滩的“小瘪三”,说自己“一辈子活得很功利”。

你或许没听说过沈昌文这个名字,但你一定读过或者听说过他出的书,比如《悲剧的诞生》《存在与时间》《存在与虚无》《第三次浪潮》《新教伦理与资本主义精神》《宽容》《情爱论》,还有杨绛的《洗澡》、金庸的武侠、蔡志忠的漫画,等等,这些在今天已然成为各领域经典的著作,都是在他的主导或参与下,才得以在中国大陆出版。

在上世纪八九十年代的“文化热”中,身为三联书店总经理的沈昌文,是那股文化热潮的重要推手。他不仅推出了“现代西方学术文库”、“新知文库”等西方经典译丛,还兼任著名的思想文化刊物《读书》杂志的主编,从海内外老中青三代学人之中,网罗了最具先锋精神的一批作者,把这本刊物办成了思想文化领域的风向标。在那个人们对知识如饥似渴的年代,三联出品的图书和《读书》杂志,滋养了无数读书人的心灵。

2019年,沈公八十八岁米寿,数十位名家学者为他撰文祝寿,包括王蒙、陈冠中、葛剑雄、陈子善、朱学勤等等,这些文章集结成《八八沈公》一书出版。在这些作者笔下,一个天真、洒脱、幽默、睿智的“老顽童”跃然纸上,让人见识到这位令人尊敬的“文化老人”生活化的一面。不久后,众人为沈公在北京举办了一次小规模的宴会,我有幸应邀出席,因而,与沈公有了一次近距离的接触。

那一天,沈公精神矍铄、步履稳健、声若洪钟,只是听力严重损坏。他戴不惯助听器,大家的发言,只能让专人同步打在电脑屏幕上,他看着屏幕接收信息。大家众星捧月般围坐在沈公周围,其乐融融,老朋友的聚会就像是一场盛大的节日。来宾一一回顾与沈公的交往经历,或者关于沈公的奇闻轶事。沈公只是偶尔插话,但每每开口,总是充满幽默和机锋,博得满堂喝彩,让人不难想象他年轻时的潇洒与活力。

这本自传《也无风雨也无晴》,是沈昌文先生在八十岁时完成的,完整地回顾了他的一生。他没有高学历,全靠自学成才,从上海银楼的小学徒起步,而后考取了人民出版社的校对员,再一步步做到编辑、主任、副总编,并挑起三联书店恢复建制后首任总经理的重任,开创了一个辉煌的出版时代。

透过这部自传,我们可以看到沈昌文先生跌宕起伏的一生,看到他如何在一个文化贫瘠的年代,为求知若渴的读书人注入精神养分,并鼓动一个时代的文化风潮。那一代出版家和读书人身上所展现的精神风貌和人文关怀,对今天的我们依然有不容忽视的价值。

沈昌文1931年9月出生于上海,祖籍是浙江宁波。宁波人善于经商,“宁波帮”一度是近代中国最大的商帮,对上海的崛起有过突出贡献。沈昌文出生于商人家庭,虽然他的祖父早逝,祖母却是一个很有能耐的商人,在黑社会猖獗的旧上海,经营“包饭作坊”的生意,也就是给上班族送餐,可以说是最早的外卖行业。

沈昌文后来在出版业充分发挥了商业天赋,自称“书商”,大概与从小在十里洋场的耳濡目染不无关系。祖母有经商的才干,但在培养子女方面却犯了愚蠢的错误。当年,上海滩的花花世界嫖赌流行,很多男人流连于妓院和赌场,败光了家业,祖母为了不让自己的儿子染上恶习,竟然让他从小抽鸦片。因为她接受了当时的一种流行观点:抽鸦片的孩子“不会变坏”。

所以,沈昌文的父亲13岁就开始抽鸦片,终生碌碌无为,在29岁便英年早逝。他倒是没有染上嫖赌的恶习,却照样败光了家产,在死后还留下一堆债务。他去世时,沈昌文才3岁。全家人为了逃债,兵分两路,逃离了上海。

等到他们再次回到上海,只能租住在破旧的棚户区里,那些房子都是用木板钉起来的临时建筑,一家人就在这样的环境里蜗居了五六年。虽然家道中落,但祖母认为自己曾是大户人家,与周围的穷邻居不同,坚决不允许沈昌文跟附近的穷孩子玩,因而他只能天天窝在家里,透过木板缝看外面的世界。

沈昌文的母亲给人做保姆,收入微薄。家里没钱,又想让沈昌文接受好的教育,于是祖母找到一个在上海工部局任职的亲戚帮忙,让沈昌文冒充亲戚家的孩子,免费进入了上海租界的一家小学读书。学校的教育水平很高,强调英语,有一些著名的教育家在那里任教。对这来之不易的读书机会,沈昌文倍加珍惜,他在书中写道,“我在里面假冒有钱人家的孩子,天天跟有钱人家的孩子一起念书。我必须成绩好,才能保证继续学习。”

终于从小学顺利毕业,沈昌文又考上了工部局的育才中学,但念到初二,因为奖学金没有了,又交不起学费,只能中途辍学。1945年,14岁的沈昌文经亲戚介绍,进入一家宁波人开的银楼当学徒。所谓银楼,就是制作和买卖金银首饰的商店,而学徒的工作得从做杂务、拉风箱开始,异常辛苦。

在银楼学到的手艺有限,但因为要伺候好老板和顾客,他学会了察言观色和与人打交道的能力。他后来进入出版业,长期担任几位领导的秘书,能在不同的领导之间游刃有余地处理工作,多多少少得益于在银楼的锻炼。

1947年前后,蒋经国到上海整顿经济,禁止黄金买卖,银楼被迫关门。但老板考虑到日后可能还有重新开业的希望,便把沈昌文留在身边当佣人。这份工作没有工资,也没有正经事,主要是伺候老板和朋友们的宴饮和打牌。牌局上来往的有国民党、土豪劣绅、文化人士,也有地下共产党员,他暗自观察那些人的谈吐和做派,也趁机认识了一些文化人。

老板待他不薄,但经常对他疾言厉色,这种寄人篱下的生活让他倍感压抑。他曾说,“自己从小处处要仰仗别人的帮助,哭不能大声哭,笑不能大声笑,连话也不能随便讲。”好在那时有了更多的空闲时间,他一边干着伺候人的工作,一边做着“半吊子的学生”,不是到处找书读,就是练毛笔字。

祖母叮嘱他,“要记得自己是好人家的子弟。”为此,他一心寻找继续读书的机会,在五六年时间里,前前后后上了14所补习学校,学习各种技能,包括速记、会计、摄影、英语、世界语、俄语、无线电、新闻采访等等。当时租界里的法国公园(今天的上海复兴公园),每天早上有人讲外国文学和历史课,也有人讲中国古典文学的课,他五点钟就赶到公园里去旁听。

除了做工和听课,他还到处找书和报纸来读。他从银楼里进出的文化人口中,第一次听到托尔斯泰、屠格涅夫等俄国作家的大名;他也第一次接触到邹韬奋、胡愈之等人创办的生活书店。对于没机会接受高等教育、又追求进步的青年而言,生活书店里的“青年自学丛书”实在再合适不过,他为其中的一些书着迷,并开始以“文学青年”自居。

这里有必要对三联书店的历史渊源稍作介绍,它的全称是“生活·读书·新知三联书店”,在1940年代,由原生活书店、读书出版社和新知书店三家出版机构陆续合并而成,三家机构的创办者都是国统区进步文化运动的先驱,而且,他们在1949年以后大多成为出版界的领导。比如,胡愈之是新中国成立后出版总署的第一任署长,是出版界的最高领导人;读书出版社的创办人之一黄洛峰,后来成为新华书店总经理;而新知书店的创办人之一华应申,则主持人民出版社多年。

这三家机构有一些共同特点,比如都是办杂志起家,“用杂志开拓思想文化阵地,直接面向大众,联系读者、团结作家、推荐新人、培养编辑人才,改变了过去的出版秘密刊物只在极小的圈子里流传的局面。”此外,三家机构有相当一部分人从事地下党工作,也出版过一些共产党的政策文件,邹韬奋在1944年去世,他还在遗嘱中要求追认加入中国共产党。上世纪八九十年代,为了褒奖邹韬奋为新闻出版事业做出的贡献,特别设立了以他名字命名的新闻奖和出版奖,而且,它们至今仍是国内新闻出版领域最重要的奖项之一。

由此可见,三联书店与中国近当代出版业的发展密不可分。不过,沈昌文与三联的第一次接触并不顺利。1949年,他听说三联书店在招聘,便满怀热情地写信去应聘。他以为像三联书店这样革命的单位,一定会欢迎他这个自学成才的工人,谁料三联书店回信说,本店需要的是大学生,不需要工人。他为此懊恼不已,只得另谋出路,但他与三联的缘分也由此开启。

1950年12月,停办了二十多年的人民出版社恢复重建,并面向社会招聘员工。沈昌文抓住机会,并吸取了上次应聘三联失败的“教训”,隐瞒了学徒和店员的身份,伪造了一封《学习报》社的介绍信,说自己是报社的记者。这一次,他顺利考入了人民出版社,担任校对员,并从上海调到北京工作。

从学徒和店员,一跃成为中央级出版社的员工,进入了梦寐以求的文化界,这是人生的巨大飞跃。沈昌文到北京不久后,三联书店被撤销,并入了人民出版社旗下。作为国家出版重镇,人民出版社集纳了许多大牌的作家和学者,可谓卧虎藏龙、人才济济。没有正规学历的沈昌文,在这些大知识分子的熏陶下,视野不断得到拓展。他一面工作,一面扩大阅读量,并拼命学习外语。

上世纪50年代初期,中央号召出版机构学习苏联出版经验,他为此翻译出版了介绍苏联出版情况的书籍,并撰写了对苏联经验的评论文章,可谓进步神速。因而,1954年,沈昌文从校对员升任人民出版社总编室秘书。秘书的工作不是起草文件,而是给领导们准备材料、找数据,开会的时候帮他们做记录。

当时,人民出版社是出版政治书籍的机构,主要出版革命导师和党内一些主要负责人的著作。但在1954年,有关部门发布文件,对人民出版社的工作状态提出批评,认为他们缺乏长期规划,“除了马克思列宁主义经典著作以外,没有有计划地翻译出版比较重要的理论著作,本国作家的学术著作所出无几。”因而,要求加大对其他阐释和宣传马列主义理论读物的翻译出版,并要积极组织国内的作者写稿。有领导指出,“作家是出版社的衣食父母,过去我们习惯编辑领导作者,现在要反过来”,出版社要“开门办社”,要主动出去组织稿件。

在这个文件的号召下,沈昌文一方面加强学习外语,先后翻译了多部阐释共产主义理论的著作,比如,《马克思、恩格斯为无产阶级政党而斗争的历史》《控诉法西斯》《苏维埃俄国与资本主义世界》等等。另一方面,沈昌文慢慢参与编辑组稿工作,在组稿的过程中,他结识了很多老一辈的文化人。他当时参与最多的,是编辑一项12年的翻译规划,用12年时间出版1.2亿字的外国名著译本。在这个规划的指导下,人民出版社出版了黑格尔的《小逻辑》、凯恩斯的《就业利息货币通论》等著作。

不过,出版社的大好形势没有持续多久,就被突如其来的反右运动给打断了。人民出版社成为反右斗争的重点单位,副社长曾彦修被定为文化出版界最大的右派分子。

书里对曾彦修先生被划为右派的过程说得比较简略,这里稍微补充一下,曾彦修先生是一位非常有风骨的老革命家,也是党内的开明派,他曾任《南方日报》社长和广东人民出版社社长,1954年调任人民出版社副社长兼总编辑。在2020年出版的《曾彦修访谈录》里,他回顾了反右运动时期的经历,他当时是社内反右五人领导小组的组长,但他没有参与任何整人行动,相反,为了凑够右派指标,他竟然主动把自己报成了右派。在所有人都明哲保身,甚至为了自保不惜与家人、朋友、同事划清界限的情况下,曾公此举真可谓义薄云天。

沈昌文在书中坦承了自己在政治运动中的不义之举,并为之忏悔。比如,在文革中,作为领导的秘书,被迫“揭发”了长期对他关照有加的社长王子野,表示要和他划清界限。

不过,在揭发的时候,他避重就轻,说:“王子野从来不喜欢在社里吃饭,每顿饭都要回家吃,这说明他一向不愿意同革命者打成一片,连生活细节上都刻意反对群众革命路线。”这样的揭发看似扣了很大的帽子,但实际上事情很小,明批暗保,最后蒙混过关。对于下属身不由己的行为,后来这位老领导并没有怪罪,而是选择了宽容和原谅。这种开明的作风,在当时人民出版社的不少领导身上都有。

经过历次政治运动的洗礼,沈昌文逐渐明白一个道理,那就是,人的私欲是无法消灭的。

改革开放以后,思想的冰封逐渐解冻,人们对知识的渴求前所未有地爆发,迎来了如火如荼的“文化热”。图书市场逐渐兴旺,各种文学期刊、学术期刊、文化沙龙、艺术展览,如雨后春笋般在全国涌现。

在出版业蛰伏了近三十年的沈昌文,在思想、学识、技艺和人脉方面都已有长足的积累,他迎来了人生的高光时刻,开始真正登上属于他的历史舞台。

1980年3月,49岁的沈昌文被任命为新成立的“三联编辑室”主任,同时兼任《读书》杂志负责人。1985年,文化部批准三联书店恢复独立建制,沈昌文被任命为首任总经理。直到1995年底退休,整整15年时间,沈昌文将三联书店和《读书》杂志办得风生水起,为读书人留下了无数经典的著作和文章。

今天人们谈起沈昌文,总是与三联书店紧密联系在一起。著名学者陈子善说,“没有沈昌文,就没有上世纪八九十年代执中国出版界牛耳的三联书店。”这句话并不为过。三联书店和人民出版社分家的时候,没有分到一间房子,只分到了30万元和一两百本老三联版著作的版权。没有房子,全社人员只能分散在北京好几个地方,租平房和地下室办公,他戏谑地称编辑部为“阁楼里的男女”。

沈昌文在一些出版和文化前辈的支持下,胼手胝足地把三联推向了文化舞台的中央。他担任第一把手,不按老规矩称社长,而是命名为总经理,这是为了与国际上的公司制接轨,这在改革开放后也是开先河之举。

当时国内的出版社是有分工的,或者按地区分工,或者按专业分工。刚刚恢复建制的三联,如何在既有的出版格局中抢占作者和书稿资源,确立自己的专业定位,是沈昌文要考虑的首要问题。

他的第一个念头是到港台和海外寻找资源,因为当时中国大陆还没有这方面的专业出版社,他们通过关系,逐步联系到港台的罗孚、金庸、梁羽生、曹聚仁、陈冠中、蔡志忠、蒋勋、席慕蓉等作家和漫画家,推出他们的作品。其中,首次在中国大陆推出的金庸小说和蔡志忠漫画,格外火爆,已成为几代人的共同记忆。同时,三联大力联系海外华人学者,比如林毓生、余英时、张光直、黄仁宇、杜维明,这些学者用中文在海外写作,早已声誉卓著,三联陆续以丛书或单行本的形式出版了他们的著作,为三联建立了良好的学术品位。

此外,与“文化:中国与世界”编委会的合作,是沈昌文出版生涯中浓墨重彩的一笔。这个编委会,由一批研究西方人文科学的青年学者组成,主编是甘阳,其他成员有周国平、陈嘉映、何光沪、陈平原等等,这些人后来都成为中国学术界的中流砥柱。这个编委会推出了“现代西方学术文库”三十多种,“新知文库”近八十种,这些西方现代思想著作,极大地打开了中国人的知识视野,营造了国内人文主义的思想氛围。

这些书当年到底有多火热?人们会在书店排长队争相购买这些书籍,海德格尔的《存在与时间》印到七万册,萨特的《存在与虚无》印到十万册。据说,当时校园里的青年人,如果不懂得“诗意的栖居”,说不上几句“存在先于本质”,都不好意思谈恋爱。

甘阳后来回忆称,“文化:中国与世界编委会”的这帮青年学人都是很狂妄的,“海德格尔是我们翻译的,还有谁有资格来审我们的稿。”他们原本打算与工人出版社合作,但没能谈妥,沈昌文听说了有这样一个编委会,便赶紧寻求合作,表现出了极大的诚意。他承诺完全不干涉编委会的工作,一切选题、编写全部由编委会负责,他只管印书,于是合作达成了。这种识人的眼光和决断的魄力,是沈昌文能在短时间内开疆拓土的重要原因。

我们再来说说《读书》杂志,这本杂志到底有多重要?我们不妨用历史学家雷颐先生的话来作参考,他说,“在当代中国文化、学术、思想的发展史上,在当代中国精神发育和公共空间建构中,如果只能评选一本杂志,无疑首推《读书》。”

这本勇立思想潮头的杂志,云集了文史和社科领域最好的一批笔杆子。它给自己的定位是“以书为中心的思想评论刊物”,在创刊号上,就打出了“读书无禁区”的口号。它的思想开拓性,它的学术品位,以及它的风骨和姿态,在全国的刊物里都是标杆性的。

沈昌文曾对朋友说,“我把《读书》视作自己唯一的精神世界,……我更想把《读书》办成一个醇厚、耐读的文化刊物,能帮助人孕育一种文化精神,使得长读《读书》的人不仅是思想先进的,而且是睿智的,谦和的,平实的。”另外,他有一句名言:“可以不读书,不可以不读《读书》”。

《读书》杂志已经存活了四十多年,是沈昌文开创了它的黄金时代,人们也公认,在他主政时期的《读书》是最好看的。但是,办这样一本思想新锐的刊物,无疑会受到很多压力和挑战,他需要三天两头跑去做检查。

曾担任上海三联书店总编辑的陈昕,在《八八沈公》里提到沈昌文的“平衡艺术”,他说:“当年读书的作者队伍就是一个五线谱,杂货铺,左中右,老中青,都乐于为《读书》撰稿。每一期的组稿谋篇如同走钢丝、找平衡,需上下逢源,左右开弓;既要敢为人先,思想解放,学术开放,又要坚持底线,不改弦易辙;对历史事件,既要反思,又不能背叛……许多问题的尺度不好把握,但沈昌文做起来却得心应手,游刃有余。”

也许是年轻时做学徒、佣工和秘书的经历,让沈昌文懂得柔韧和迂回的艺术,懂得放低身段才能做成事情。

他不是一个学问家,他一辈子干出版,可谓读书无数,但他从不隐瞒自己功利的读书目的。他说,“尽管自己整日手不释卷,但一不是为兴趣,更不是求真理,而只是图出息。”但有时他也会正襟危坐,说道:“书是一个牵涉到灵魂的事情,包括作者的灵魂、读者的灵魂。对待灵魂的事情,我们要慎重。”

与沈昌文共事多年的《读书》编辑吴彬这样评价,“老沈有独特的工作和处事之道,他从不把自己包装成道貌岸然的‘正人君子’,他更乐意以‘亦正亦邪’的面目示人,开口闭口‘我是商人’。”

作家王蒙则说,“他是出版工作的人精,有了沈公,让人觉得活着多了一点趣味。他很有自己的一些原则,但不苦大仇深。他不仅仅有义愤、悲情,还有很多幽默、乐趣……沈公这样的人让大家过得快乐,让大家在精神境界越来越开放。”

熟悉他的朋友们,都喜欢谈“沈公的饭局”,他在饭局上广结天下名士,认识各路“神仙”。他的很多书稿和文章选题,都是在饭局上敲定的。他从不讳言自己的穷苦出身,也从不掩饰自己的一些世俗癖好,他喜欢自嘲为“无能、无为、无我之人”,但正因姿态放得足够低,人活得足够有趣,所以能被内心骄傲的读书人衷心拥戴。

纵观沈昌文的一生,既有风雨坎坷,也有风光无限,但他的自传以苏东坡的一句词“也无风雨也无晴”命名,足见他已经活得通透、超脱、旷达,“一蓑烟雨任平生”,这样一位可亲可敬的智慧老人,谁能不爱呢?

撰文、讲述:徐学勤 脑图:摩西脑图工作室 封面照片:草鹭文化提供

划重点

-

他不仅推出了“现代西方学术文库”、“新知文库”等西方经典译丛,还兼任著名的思想文化刊物《读书》杂志的主编,从海内外老中青三代学人之中,网罗了最具先锋精神的一批作者,把这本刊物办成了思想文化领域的风向标。

-

识人的眼光和决断的魄力,是沈昌文能在短时间内开疆拓土的重要原因。

-

他喜欢自嘲为“无能、无为、无我之人”,但正因姿态放得足够低,人活得足够有趣,所以能被内心骄傲的读书人衷心拥戴。