《临界变革》 李方圆解读

《临界变革》|李方圆解读

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书,叫《临界变革》。

在开始解读前,先请你做两个小小的思想实验。第一个问题,假设你手里有个咖啡品牌,你想把它推向市场。你会选择谁来帮你推广呢?选项A:社会明星,比如影视演员、直播带货的大主播。选项B:没有什么社会影响力,但是朋友比较多,爱喝咖啡的普通人。请问,你会选A,还是选B?

第二个场景。假设你想要推广一项开创性的新产品,比如一款可以戴出街的VR眼镜。你会选择谁帮你推广呢?选项A:有千万粉丝的科技博主。选项B:没有什么社会影响力,但是朋友挺多,爱尝试科技产品的普通人。这次,你会选A,还是选B呢?

如果你的答案都是A,也就是,有社会影响力的名人。那么,今天这本书,可能会颠覆你的认知。它将告诉你,在某些场景下,选项B,也就是看似平平无奇的素人,他们的社交网络,更能够帮到你。

这本书的作者,是美国的社会网络专家戴蒙·森托拉。他是美国宾夕法尼亚大学的教授,也是斯坦福大学行为科学高级研究中心的研究员。他的研究方向是社会网络如何影响人们的行为,不少成果发表在《科学》这样的顶级期刊上,这本书正是他主要研究成果的一次汇总。

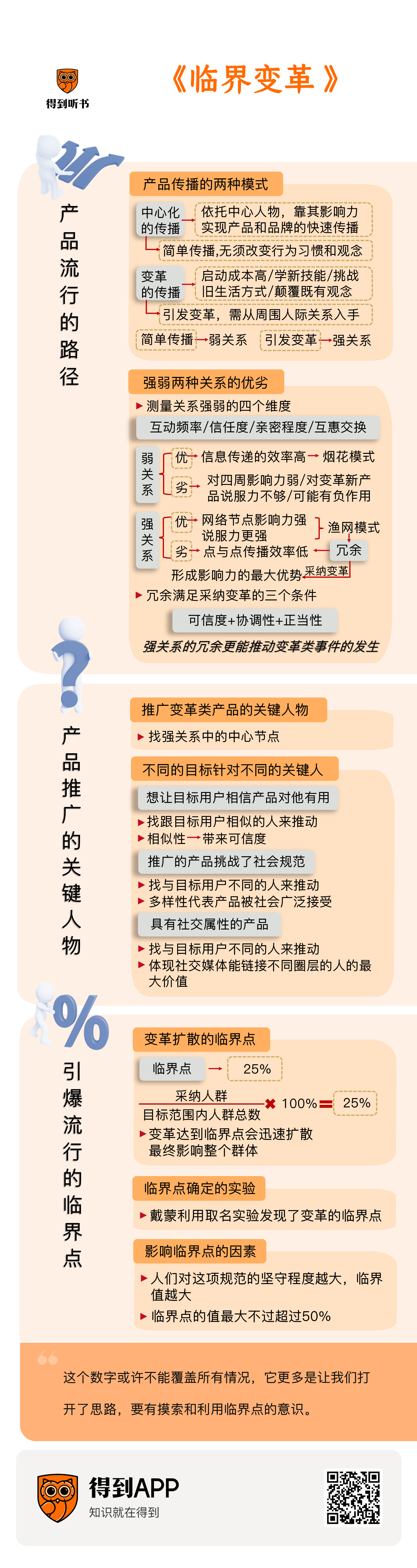

其实,开头的思想实验,探讨的是这本书的核心议题:想让产品流行,要遵循怎样的推广路径?

你可能觉得,选项A,也就是依托一个中心人物,靠他们的影响力实现产品和品牌的快速传播,这不是惯例吗?的确,从有广播、电视开始,传播就是中心化的。一开始,传播依赖中心媒体,想推出一款洗发水、一个饮料品牌,要去电视上打广告。之后,媒体变得多元了,有了手机和各种App,但是KOL,也就是社交媒体上的意见领袖们兴起了,传播又开始依赖这些中心人物。一个大主播,可以把一个不知名的服装品牌卖到爆。

你看,中心化的传播,不是最基本的产品推广模式吗?

我们先不着急解释,先来看一个案例。在上世纪九十年代,德国开展了一项全民安装太阳能的计划,效果很显著。在十几年的时间里,德国安装太阳能电池板的家庭数量从2000户增加到超过57万户。为什么这场太阳能推广计划这么成功呢?项目组本来认为,是因为他们请了很多名人来宣传太阳能有多好,也做了不少广告,宣传工作做得到位。

没想到,后续有研究学者发现,最关键的影响因素,并不是那些名人和广告,而是民众的邻居是否安装了太阳能板。太阳能板很显眼,一户安上周围几户都看得见。大家就凑上来问,你这是什么?好不好用啊?这个产品就这么在邻里间传播了开来。

后来,日本效仿德国,也开始推广全民安装太阳能板,也做了很多宣传广告。有学者调研发现,日本民众安装太阳能板,同样并不是因为广告,而是他们的邻居安装了太阳能板。他们安装太阳板邻居的数量越多,他们采纳太阳能板的概率就越高。

你看,太阳能板的普及,并非依靠中心化的人物和广告。那么,它跟我们曾提到的洗发水、咖啡等商品,有什么本质差别呢?

其实,差别就在于,采纳产品的启动成本。这个成本不是指产品有多贵,而是指这个产品对于用户观念、行为,甚至整个社会规范的挑战有多大。洗发水、咖啡,是一个启动成本比较低的产品。他不需要人们改变行为习惯和观念,与现有的社会系统兼容。传播这类产品,被作者称为简单传播,利用中心化的媒体就可以迅速扩散。

但是,太阳能板,是一个启动成本比较高的产品。这类产品,往往带有需要学习的新技术,或者挑战了用户本来的生活方式,甚至颠覆了用户的既有观念。这类产品被采纳的过程,被作者称为变革。没错,它就是本书标题《临界变革》中的变革所指。而推动变革,需要从用户周围的人际关系入手。

为什么呢?这跟关系的强弱有关。用一句话就可以解释:简单传播,靠的是弱关系,而引发变革,靠的是强关系。

弱关系,是那些与你有过一面之缘,甚至只在网上有过互动,但不在你日常社交圈的人。明星网红、影响力人物,多的是弱关系。强关系,是与你联系比较紧的人,比如妯娌姑姐、朋友同事。按社会学的定义,可以从四个维度来测量关系的强弱:互动频率、信任度、亲密程度、互惠交换。互动的次数多,信任度高,关系密切,经常有利益往来,就是强关系,相反,就是弱关系。

弱关系最大的优势,我想不用我多解释,就是信息传递的效率高。作者把弱关系的传播模型,叫做烟花模型,信息可以从一个点迅速四散。所以,简单的信息,比如一个明星的绯闻,或者一个接受门槛低的新产品,经由弱关系可以迅速在人群中蔓延,成为流行话题或者爆款产品。但是,弱关系的劣势也很明显。中心节点对四周的影响力弱,对于变革级别的创新产品,产生的说服力不够。

更糟糕的是,作者发现,利用中心人物的弱关系去传播创新类产品,甚至有负面作用。我们再来看一个案例。这个案例的主角是谷歌眼镜。我们知道,这是一个并不成功的产品,如今已经消失于人们的视野。但是,当初谷歌推广这个创新产品,可是花了大力气。它召开了大量的新闻发布会、媒体见面会,甚至让跳伞运动员戴着谷歌眼镜跳伞,来展示谷歌眼镜对高空画面的捕捉。一时间,所有人都知道,谷歌眼镜要问世了。

结果,眼镜一上市,不仅销量惨淡,而且引发了大量的社会争议。有人说谷歌眼镜有潜在的隐私风险,佩戴它的人可以时时监控别人;有人说戴这么昂贵的眼镜的人,是自以为是的伪技术精英;还有人叫戴谷歌眼镜的人“眼镜混蛋”。谷歌不仅没有赢得利润,而且连企业声誉也受损了。

作者分析,这就是弱关系传播带来的负面作用。当用弱关系让所有人知道了这个产品,却没能让大部分人采纳的时候,就会出现一个尴尬的局面:所有人都在谈论它,却很少有人购买它。这比没人知道更糟。一方面,这会削弱人们对这项创新的信心。公众会认为这项创新过于小众,难以融入主流市场。另一方面,人们会带着挑剔的眼光,对这个产品提出种种质疑,让产品缺点放大到极致。

你看,如果你手里有一个创新产品,它可能有需要学习的新技术,可能要让用户的使用习惯发生改变,可能挑战了用户既有的观念。那么,就不能简单地用中心式的传播。汹涌而来的关注,可能会把这棵刚长出的小幼苗摧毁。

那应该怎么把这个创新产品推出市场呢?这个时候,强关系就发挥它的优势了。这一方面是因为,强关系对网络节点的影响力强,能达成更深的说服。毕竟大家是朋友、邻居、同事,彼此信任。

不过,这还不是强关系完整的威力。本书指出,强关系最大的力量在于,它有冗余效应。冗余听起来是个负面的词,什么是冗余呢?简单说就是,你在朋友A这里听到一个消息,朋友B早就告诉你了。一个信息,在一个节点,被传达了多遍。作者把强关系的传播模式,称为渔网模型。点与点之间错综复杂地相互连接,所以造成了冗余。站在传播效率的角度,冗余是强关系最大的劣势。但是,站在采纳变革的角度,冗余却是形成影响力的最大优势。

要知道,一个人要采纳变革,需要至少三个条件。第一,可信度。这个东西我信任,我才采纳。第二,协调性。说白了就是,我用了这个产品,才能跟我的社交圈融进去。比如,周围的人都用了一个社交软件,如果我不用,他们用这个软件就联系不上我,我就融不进社交圈了,那我得用。第三,正当性。也就是,这个产品要符合社会规范和人们约定俗成的观念,谁也不想被看成异类。

而冗余,恰恰让这三个条件得到满足。首先,很多朋友都在推荐同一个产品,这个产品至少可信吧;而且,很多朋友都在用,说明它已经是社交圈里不可或缺的一部分了,那我也不能落下;再说,这么多朋友,来自不同职业、不同背景都在用,我也大概率能判断,这个产品得到了社会的广泛认可。所以,冗余,看似效率低,但恰恰是变革发生的关键。

作者也做了一个社会实验,来验证冗余的作用。这里提一句,作者戴蒙·森托拉,是最早一批开始采用网络实验进行研究的专家之一,书中收录了几个他亲自设计和实施的实验,我会挑选最有趣的几个为你解读。

说回这个实验。作者创建了一个在线健康社区,并且招募了1500名关注健康的志愿者。他把这些人随机分为两组,每组再细分为六个在线社群。第一组的六个社群都是烟花结构,这模拟的是弱关系的传播模式。另外一组的所有社群,都是渔网结构,这模拟的是强关系的传播模式。随后,作者给每个社群中的一个人,推荐了一款软件,叫健康资源数据库。这个资源数据库的注册流程比较繁琐,这些志愿者之前也没用过类似的数据库,所以可以看作变革级别的产品。

结果,作者果然发现,在烟花网络社群中,这款软件的链接在整个网络中呈爆炸式传播,但并没有多少人真正注册和使用这款软件。而在渔网状社群中,软件最初的传播速度慢得令人发指。新的注册者会将通知发送给同一群人,而这些人刚从前一个注册者处得知这一消息。但是,渔网社群里,有更多人注册了,并且很多人反复地打开软件使用,停留时间也很长。作者在这两组共十二个社群里,无一例外,都发现了这种结果。

这个实验进一步巩固了我们的认识:强关系的冗余,更能够推动变革类事件发生。

好,来小结一下。在这一部分,我们的核心观点是,引发变革,不能依赖弱关系,而要依赖强关系。这不仅仅是因为弱关系影响力弱,强关系影响力强。更是因为弱关系,会产生一种被众人所知却无人采纳的尴尬局面。而强关系有冗余效应,可以满足创新采纳的三个条件:可信度、协调性和正当性。

所以,如果你是一个品牌经理,要推广一款创新产品,要不要采用看起来光芒万丈、一呼百应的影响力人物,得慎重考虑。可以先从强关系入手,一个人带动另一个人,慢慢渗透,或许是更有效的策略。

理解了强关系的作用,再回头看生活中的种种事件,也能找到合理的解释了。有很多新产品的推广,是从朋友圈开始的。越来越多的品牌投广告,不找拥有大量粉丝的大博主,而是找那种跟粉丝联系很紧密,接近强关系的中小博主。这些策略,都是在利用强关系,来拓展生意。

在很多直销模式中,销售会跟用户交朋友。他们会组织聚会,比如爬山、读书会,等等。在玩乐间自然而然把产品推出去。群主大姐回老家,还会给群员带特产。听说有人感冒了,都会去帮忙,这都是在有意识地培养强关系,做成生意,也让对方感到温暖。

最后,需要特别提醒一点。这一部分提到的理论,并不完全是作者的原创。比如“简单传播,依赖弱关系,而引发变革,依赖强关系”。这个观点,最早是由社会学家尼古拉斯在《大连接》这本书里提到的,原话是“弱关系传递信息,强关系改变行为”。同时,弱关系会影响人们对创新的信心,以及强关系的冗余效应,都是被多位学者讨论的。这本书的特点是,能把这些理论连起来,融会贯通,并且把社会学理论拓展到了商业的场景中。

接下来,我们进入第二个问题。推广变革类产品,要从强关系入手。那么,具体来说,应该找强关系里的谁,做推动人物呢?我们的第一反应可能是,要找强关系中的中心节点。也就是朋友多的那一个,或者在朋友中有威望的那一个。这个观点确实有道理。但是,除了这一点,作者还给了我们三个更加具体的建议。

首先,如果你想让目标用户相信产品对他有用,就要找跟目标用户相似的人,做推动人物。

怎么强调一个产品有用?我们的第一反应可能是找这个方面的专家,最好让他们带头用这个产品。专家的背书就是最好的说服。

但是,斯坦福大学曾经做过一项研究,结果正好相反。他们发现,医生通过展示个人的生活习惯来宣传锻炼的好处时,民众不仅没有跟从,反而感到了愤怒。他们拒绝接受医生给他们制定的饮食和锻炼计划。那些有肥胖困扰的人,甚至感觉自己受到了批判和贬低。

作者自己参加过一次专家就肥胖问题做的演讲。演讲中,这位专家展示了身高体重比的曲线图,并要求观众在曲线图中找到自己的位置。会后,一个同事说:“我这辈子从未有过如此被冒犯的感觉,我满脑子想的都是,这个讲师怎么这么瘦!”话音刚落,大家都异口同声地赞同。

你看,这跟我们的一般认知非常不一样。我们认为形象权威的专家,有极强的说服力。没想到,专家的完美形象,有时反而成为一种冒犯。

我们进一步问,借助那些减肥成功的励志人士来推广,行不行呢?他们的脱胎换骨,不就是最好的证明吗?结果也跟预想不一样。作者在麻省理工学院做了一个实验,他设计了一款在线的饮食管理工具,提供给大学的学生、教师们。只要他们使用了软件,系统就会发送信息给他们的社交媒体好友。作者发现,有肥胖困扰的人,从成功减肥的励志人士那边得到通知时,并不太会采纳这款软件。而他们从另一个有肥胖困扰的人那里得到通知时,更愿意采纳这款软件。数据表明,人们从跟自己身体情况近似的人那里听说软件时,使用软件的概率会翻倍。

这背后反映了一个心理学的经典原理:相似性带来可信度。人们在潜意识里,就是会相信跟自己相似的人,就是更容易跟相似的人有共鸣。

接下来,我们来看作者的第二条建议。如果你推广的产品,某种程度上挑战了社会规范。那么,要找跟目标用户不同的人,做推动人物。

你看,才刚说完相似性带来可信度,这又来了一个相反的建议。差别就在于,这个产品,是否挑战了社会规范。

刚刚我们提到的饮食管理工具,是一个私人领域使用的产品,并不挑战社会规范。这个时候,你要说服的重点,就是这个产品对消费者有用。什么情况下,产品会挑战社会规范?拿谷歌眼镜来说。它表面上看是一个个人使用的产品,但其实挑战了社交规范。它有潜在的监控危机,也给面对面社交增加了屏障感。

对于这类产品,你要说服的重点,就不是这个产品有用,而是这个产品被社会广泛接纳了。推动人物的多样性,比如,职业不同、学历背景不同,可以传递产品被不同圈层的人接纳的信号。当目标用户身边不同职业、不同背景的人都在使用这个产品时,用户就会相信,这个产品被社会广泛接受了,也就更容易放心地尝试。

我们再来看第三条建议,如果你的产品有社交属性,那么,也要找跟目标用户不同的人,做推动人物。因为社交软件最大的价值,就在于链接不同的圈层。越多不同的人使用,越能说明社交软件的覆盖维度广。用户加入这个产品,就能跟更多的人产生链接,他自然更有意愿。

小结一下,如果你的产品没有挑战社会规范,你只需要说明你的产品对用户有用,那么,可以找跟目标用户相似的人,来做推动人。如果你的产品挑战了社会规范,那么,推动人最好要跟目标用户不同。如果你的产品有社交属性,那么推动人也最好跟目标用户不同。

好,到这里,我们探讨了变革类产品的推广路径,以及推广人物的选择策略。但是,要想让推广效率最大,我们还需要了解变革扩散的规律。这也是我们今天的最后一个问题:变革的扩散,到底是循序渐进的,还是存在着一个特定的临界点,一旦跨越,便会爆发式的扩散呢?

按照咱们日常的体感,无论是一个消息的流行,还是一个颠覆性产品的普及,似乎总存在那么一个临界点。一开始,事情不温不火,到某个时点,突然爆发,最终影响所有的人。但是,这个临界点是否真实存在,到底在哪里,却很少有研究关注。

所以,作者的这项研究,还是比较有开创性的。他发现,变革的扩散,确实有临界点。而且,他还给出了临界点的具体数值:25%。也就是说,当采纳人群达到目标范围内人群总量的25%时,变革会迅速扩散,最终影响整个群体。

戴蒙发现这个数字,起初是受一个人类学者的启发。这位人类学者叫坎特,她学术生涯中的一项重大发现,是公司中的女性比例可以影响女性的待遇。坎特发现,当女性在公司只占较小比例时,她们容易受到各种不平等的待遇,比如薪酬不平等、晋升机会不平等,等等。但是,当女性在组织领导角色中占据一定比例时,公司文化会发生巨大转变,女性的地位会迅速提高。坎特通过实际观察发现,这个女性领导者的比例,往往是20%—35%。

这引起了戴蒙的注意。他猜测,变革的临界点应该就在这个区间。于是,他施展拿手本领——设计模拟实验,来寻找临界点。这个实验挺有创意的,作者用取名模拟了一场观念变革。作者创建了10个独立的在线社区,每个社区有20—30个成员。实验的第一步是让成员们给照片中的人取名字,并最终达成一致。我们可以把这个步骤,理解成社区成员对某个观念达成共识。

具体做法是,让社区里的成员随机配对,并对一张照片中的人取名。如果两个人的名字恰好相同,他们会获得奖金奖励。可以想见,初始阶段配对概率很低。但是,随着有人偶然配对成功,并且在下一次配对中沿用这个名字,使用同一个名字的人越来越多。最终,每一个社区都就一个名字达成了共识。

这时,作者安排了一些研究人员进入社区,并且故意使用跟社区共识不同的名字。我们可以把这个行为类比成推广一个颠覆既有观念的创新产品。在不同社区,作者加入了不同人数的研究者,最小的占社区总人数的17%,最大的占31%。这些研究者在每一轮取名游戏中,都坚持不懈地用新名字。

结果,令人惊讶的事情发生了。在研究人员占比17%到21%的群体中,新名字始终没有扩散出去。几十轮的游戏对多数群体没有任何影响,他们遵循着既定的社会规范,完全忽视新名字的存在。但是,在研究人员占比25%的群体中,情况发生了戏剧性的变化。新名字迅速扩散,并且最终代替了老名字,成为这个社区的共识。而在研究人员占比超过25%的群体,新名字都成功替代了老名字。

你看,将新名字的数量从10%增加到14%,或从17%增加到21%,对社区内的多数群体没有影响。但一旦微调至25%,少数群体就会对多数群体产生极大的影响。这个25%,就是变革的临界点。

这个数字,挺震撼的。但是,这适用于所有场景吗?这确实是值得我们注意的地方。这个发现非常有创新性,但是,这项研究还比较单薄。目前,作者只有一篇论文讨论了临界点数值,也只做了取名实验这么一个实验。而且,作者也没有对临界点背后的原理做出解释。

不过,论文中有几个发现挺值得我们注意的。作者通过计算机模拟发现,人口规模对于临界点的影响很小。也就是说,不管是100人的群体,还是1000人的群体,还是10000人的群体,变革临界点都差不多。但是,有一个因素会对临界点产生较大影响,那就是人们对这项规范的坚守程度。越坚守、越不容易改变,临界值就越大。不过,最大也不会超过50%。换句话说,无论你要推广的创新有多难,你需要影响的人也不会超过一半。只要超过临界值,它就会自己迅速蔓延,直到影响所有人。

所以我认为,临界点的这个概念,更多的是给了我们一个做事情的思路。我们在一个群体里做推广,不需要覆盖每一个人,每个群体都可能有一个临界点。我们可以去摸索这个临界点,利用这个临界点,引爆产品的流行。

好,到这里,这本书的精华内容就为你解读完了。

这本书主要关注的问题是,想让产品流行,要遵循怎样的推广路径?或许,我们曾经认为,依托一个中心人物,靠他们的影响力实现产品和品牌的快速传播,是约定俗成的。但是,本书作者提出了不一样的看法。对于启动成本不高的产品,或许如此。但是对于变革类的产品,反而要从用户周围的人际关系入手。背后的原理,就是一句话:简单传播,依赖弱关系,而引发变革,依赖强关系。

最后,我们谈到一个关键问题:变革是否存在一个临界点?作者认为,存在。而且给出了一个具体的数字,25%。也就是说,一旦人群中有超过25%的人采纳了这个产品,那么这个产品就会呈现爆发式的扩散。但是,我们也要中肯地认识到,这个数字或许不能覆盖所有情况。它更多是让我们打开了思路,要有摸索和利用临界点的意识。

好,以上就是今天的内容。你可以点击音频下方的“文稿”按钮,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.简单传播,依赖弱关系,而引发变革,依赖强关系。对于启动成本不高的产品,可以依托一个中心人物,靠他们的影响力实现产品和品牌的快速传播,但是对于变革类的产品,反而要从用户周围的人际关系入手。

2.如果你想让目标用户相信产品对他有用,要找跟目标用户相似的人,做推动人物。如果你推广的产品,某种程度上挑战了社会规范;或者你的产品有社交属性,那么,也要找跟目标用户不同的人,做推动人物。

3.变革有临界点,我们要有摸索和利用临界点的意识。