《反对完美》 徐玲解读

《反对完美》| 徐玲解读

关于作者

迈克尔·桑德尔,哈佛大学教授。他的著作《金钱不能买什么》《公正》等的影响远远超出了学术界,在全球范围内引发了知识大众的热议。同时,他开设的网络公开课《公正》成为全球最受欢迎的哲学课程,上线一年即有超过一千万人次观看。

关于本书

《反对完美》是桑德尔教授的前沿力著,探讨基因技术给人类带来的伦理困境。2001年,桑德尔受美国总统邀请加入“总统生命伦理委员会”,负责研究与生物科技相关的伦理问题,并向总统提出政策建议。本书就是他对这个问题沉思8年后的总结成果。

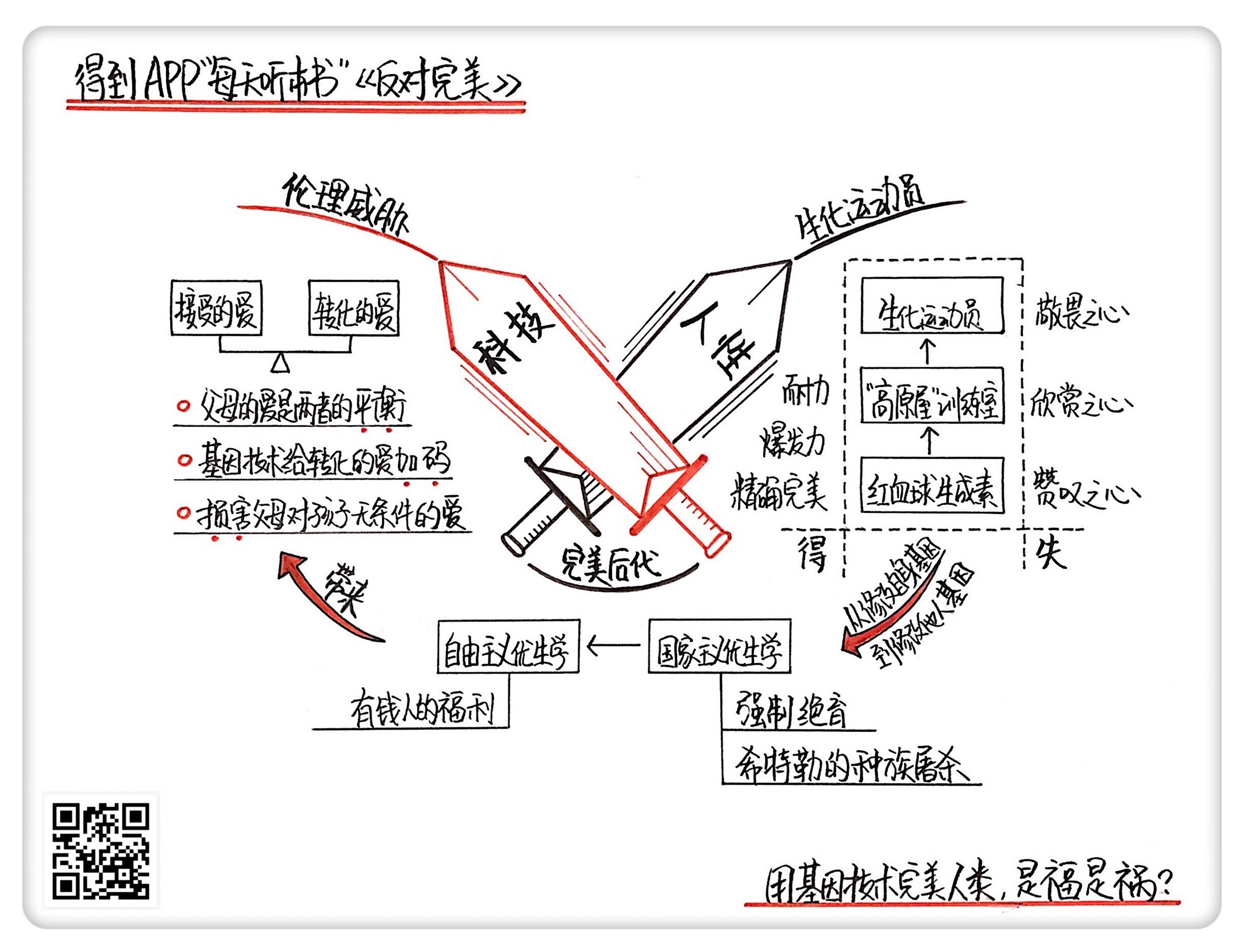

核心内容

一、“生化运动员”的出现,会让体育比赛失去意义。

二、人类追求“完美后代”的冲动,曾在历史上造成了一场巨大的人道主义灾难。

三、用基因技术来订做完美孩子,最终损害的是父母对孩子无条件的爱。

你好,欢迎每天听本书。这期音频为你解读的是《反对完美》,副标题是“科技与人性的正义之战”。这本书的中文版大约10万字,我会用大约22分钟的时间,为你讲述这本书的精髓:用基因技术来制造完美人类,究竟是人类的福音,还是一场可怕的灾难?

一看到书名“反对完美”,你可能会觉得奇怪:在竞争激烈的现代社会,凡事追求卓越、力求完美,不正是我们每个人努力奋斗的方向吗?为什么要“反对完美”呢?

作者说的完美,是从伦理的角度来说的。他认为,现代社会中人们为应对激烈竞争,不断追求完美,从而引发了一场不断升级的“军备竞赛”。其中,前沿基因技术成为这场军备竞赛的关键武器。比如,运动员可以通过基因技术来强化自己的身体组织,以获得超常的运动能力,书中把这样的运动员叫做“生化运动员”。

同时,父母可以通过基因技术来自由挑选孩子的基因,从而“订做”一个无论长相、智力还是性格,都堪称完美的孩子。这看上去是人类正在加速“进步”,然而本书作者却提醒我们,这些表面上的进步,是以牺牲人类的生活意义和根本幸福为代价的。

说到底,这本书其实是从伦理学角度,对现代社会无限发展、无限进步理念的反思。在哲学界,这并不是一个新问题,而是进入现代以来哲学家们一直关注的焦点。比如,最早对现代性提出批评的卢梭就认为,科学和艺术的发展会导致道德堕落。尼采接着论述,“上帝死了”,人类可以凭自身喜好来制定游戏规则。本书作者接续了这个哲学传统,并往前推进了一步:作者认为,现代人类在不断“追求完美”的背后,其实是试图凭借万能的金钱和技术,把自身升级为神,这是相当危险的。

听到这里,也许你会问,这些是留给哲学家们去思考的大问题,与我们普通人有什么关系呢?其中的重要意义在于,当我们每个人在社会中拼尽全力、投入这场永无止境的追求完美的“军备竞赛”时,这本书能够让我们停下来想一想,对于获得幸福生活这一终极目的来说,什么才是最重要的。

这本书的作者是迈克尔·桑德尔,哈佛大学教授,当代最有影响力的哲学家之一。他的著作《金钱不能买什么》《公正》等影响远远超出了学术界,在全球范围内引发了热议。这两本书在“每天听本书”栏目里都能找到。不仅如此,桑德尔还是哲学家里面的“网红”,他开设的网络公开课《公正》成为全球最受欢迎的哲学课程,上线一年即有超过一千万人次观看。

桑德尔的影响力甚至辐射到了美国政界,2001年,他受美国总统邀请加入“总统生命伦理委员会”,负责研究与生物科技相关的伦理问题和政策建议。《反对完美》就是他对这个问题沉思8年后的成果。

好了,介绍完这本书的基本情况,下面,我从三个方面,来给你讲述基因技术给人类带来的伦理困境。第一,“生化运动员”的出现,对体育比赛来说是好事还是坏事?第二,人类对“完美后代”的追求,曾在历史上导致了怎样的结果?第三,父母用基因技术来订做完美孩子的做法,最终损害的是什么?

下面我们就先来说说“生化运动员”的出现,对体育比赛来说是好事还是坏事?

我们都知道,在各种体育大赛中,服用兴奋剂已经成为一个非常严重的问题。各个赛事管理机构三令五申,对服药行为严惩不贷,但运动界的服药之风还是屡禁不止。那么,为什么必须禁止运员服用兴奋剂呢?原因无非是两个:第一,服用兴奋剂违反了公平竞赛的原则。有人说这个好办,允许所有运动员都服药,这不就公平了吗?但还有第二条:服用兴奋剂会损害运动员的健康。这与体育运动追求强身健体的目的相违背,而这才是禁止服用兴奋剂的根本理由。

既然如此,那如果有一些新的技术手段,既能迅速提升运动员的成绩,又对健康没有损害,甚至能增强运动员的体质,这些技术手段该不该被允许使用呢?比如书中举的一个例子:注射红血球生成素。这是一种促进身体制造红血球的激素,它本来是用于治疗肾脏功能衰竭症的。如果用在健康的运动员身上,就能增加他们的红血球浓度,从而显著提升肌肉耐力。而且,目前并没有严格的科学证据,表明注射红血球生成素会影响运动员的健康。

这种方法该不该被禁止呢?如果更进一步,直接对运动员进行基因改造,让他们的身体可以自行生产出更多的红血球生成素,这又该不该禁止呢?事实上,目前的基因技术不但可以让运动员产生更多的红血球,还可以增强肌肉组织,显著提升身体力量。

如果你觉得这些技术过于“硬”了,让人感觉到哪里不对劲儿,那么,再来看书中举的另一个例子,一种相对“软”一些的训练方法。耐克公司发明了一种叫“高原屋”的训练室,这是一个密闭空间,里面安装了分子过滤器,可以除去屋内的一部分氧气,让空气变得稀薄,从而制造出一种人为的缺氧环境。如果运动员长期在“高原屋”内训练和生活,那么他们就好像住在跟喜马拉雅山一样的高海拔地区,体内会生产出能够携带更多氧气的红血球,从而达到和注射红血球生成素或者基因改造一样的效果。如果注射红血球生成素和基因改造被禁止,那么,“高原屋训练法”是否同样该被禁止呢?

目前,国际奥委会已经明令禁止运动员,通过注射红血球生成素或者输血的方式来提升耐力。而对于基因改造和高原屋训练法,国际奥委会还没有定论,不过已经有一些国际运动协会明确反对。这里我们要讨论的核心问题是:假定这些技术能够公平地被每个运动员使用,并且不会危害他们的健康,那么,反对这些技术的根本理由是什么呢?

为了说清楚这个问题,书中提出了这样一种假设:如果对技术的使用完全没有限制,那么未来很有可能出现一种叫做“生化运动员”的新物种。他们的身体经过基因改良和计算机芯片植入,不但拥有远远超出一般人的爆发力和耐力,并且每一个技术动作都非常完美,出手时机也把握得精确无误。由于普通人根本无法和生化运动员竞争,最后能够参加比赛的人全部都是生化运动员。这对体育比赛来说,到底是好事还是坏事呢?

有支持者认为,这当然是好事。拥有超常竞技能力的生化运动员会让体育赛事变得更加精彩,这相当于是创造了一个“超超级联赛”,会吸引更多观众,获得更高的收视率。

当然也不乏反对者。有一种反对的观点认为,生化运动员的出现贬低了人的价值。本来运动员必须通过长期的艰苦训练和不懈努力,才能够出成绩;现在却可以通过科技手段轻松获胜。这些生化运动员的成绩再好,我们会对他们感到钦佩吗?显然不会,我们最多只会对制造出他们的技术提供商感到钦佩。所以这种观点认为,生化运动员的出现贬低了人的价值和主观能动性,甚至威胁到人性,让人变得越来越像机器。

作者认为,这种观点听起来很有道理,但仍然没有切中要害。为了获得好成绩,运动员和科研人员不断尝试新的技术方法,这不也是一种主观努力吗?只是方向不同而已。事实上,与这种观点刚好相反,生化运动员并不是贬低了人的价值,而是显现出人类对自身力量的滥用。人类为了满足自身欲望,通过技术手段无限度地改造自然,现在甚至开始改造自己的基因。这其中的最大危险,就是人失去了对自然的敬畏,试图把自己升级成为“全知全能”的神,这极有可能导致难以预料的巨大灾难。

回过头来想一想,体育比赛的终极目的是什么?作者认为,不是我们常说的“更高、更快、更强”,而是为了欣赏和赞叹自然赋予人类的才能和天赋。我们必须意识到,生命是自然的恩赐,人类所拥有的才能和天赋并不是自己的功劳,而是自然赐予的礼物。现在,生化运动员的出现,让这些自然赐予的礼物不再珍贵,人类可以随心所欲地赋予自己想要的任何天赋。这样一来,体育比赛就失去了自身的意义,事实上沦为了技术军备竞赛的表演赛。这才是体育比赛反对“生化运动员”的根本理由。

好了,上面就是为你讲述的第一个重点,“生化运动员”的出现让体育比赛失去意义。其实,这只是基因技术带来的伦理困境之一,它只涉及了个人对自身基因的修改。有一些问题更为棘手,它涉及到个人对别人基因的修改。比如,父母应该用基因技术来订做一个完美孩子吗?这个问题相当复杂,我们暂且抛开基因技术不谈,先来说说,人类对“完美后代”的追求本身,曾经导致了怎样的结果。

应该说,追求“完美后代”的想法并不新奇,自从近代科学发现了遗传的秘密以来,人类就一直有优化后代血统的冲动。然而,作者提醒我们,人类正是在这一点上给自己挖了一个大坑,造成了一场巨大的人道主义灾难,这就是20世纪在欧美发生的“优生学”运动。

优生学的概念最早由人类学家高尔顿提出,他是大名鼎鼎的科学家达尔文的表弟。正是受到达尔文进化论思想的影响,高尔顿认为,自然进化的过程非常低效和盲目,人类完全可以通过自我选择来实现血统的快速改良。只需要几代人持续执行基于优生学的婚配制度,就可以创造出天分极高的人类种族。

高尔顿的思想在20世纪初流传到美国之后,得到美国精英们的一致赞同,并很快发起了一场全国性的优生学运动。优生学运动的具体目标有两个:第一,是鼓励健康优秀的公民多生孩子,第二,是对身心不健全和有遗传缺陷的群体进行强行绝育。

在优生学运动的推动下,1907年,美国印第安纳州首先通过了一条法律,规定精神病人、犯人和赤贫者必须接受绝育手术。随后,有29个州相继颁布了强制绝育的法律,总共有超过6万名美国人被强制绝育。其中最具标志性的案例,是在1927年,美国最高法院以8:1的投票结果裁定:收容所对一个三代弱智的未婚妈妈实施强制绝育,是符合美国宪法的。更夸张的是,没人能想象得到,直到一百年后的今天,美国仍然有20个州的绝育法没有被书面废止。

然而,优生学运动造成的破坏远远不止如此,这只是一场更大灾难的开始。在大西洋彼岸的德国,有一个人对美国的优生学运动发生了浓厚兴趣,并决定大规模推广,这个人就是阿道夫·希特勒。希特勒在1933年上台之后,开始强力推行纳粹的优生绝育法,这个法令在一开始获得了美国优生学家的一致赞赏。

《洛杉矶时报》就刊登头条新闻,称优生绝育法“让德国有了新风貌”。当然,结果大家都知道了,希特勒的优生绝育法最后演变成了种族灭绝和大屠杀,造成了近代史上最大的人道主义灾难。由于这样一段历史背景,在当代西方语境中,优生学运动就与极权暴政联系在一起,被视为人类曾经犯下的重大错误。

不过必须指出,我们中文语境中的“优生学”含义是完全不同的,中国的优生学是指在公共卫生服务层面,提倡对胎儿重大疾病的产前筛查,比如像先天性心脏病和唐氏综合征的筛查,这是完全合理的、正面的。

在西方,虽然“优生学”这个概念已经很少被提起,但这并不妨碍人们在实践中,继续追求制造完美后代的办法,比如挑选精子和卵子。书中举了这么一个例子:美国加州精子库是目前世界最大的商业化精子库,它从哈佛、麻省理工、斯坦福等名校挑选捐精者,并且优中选优,只有3%的应征者可以被录用。

这个精子库为客户准备了详细的捐精者名录,上面列明了每个捐精者的家庭出身、种族、身体特征、主修专业等情况,如果客户额外付费,还可以获得捐精者的性格测试报告。总之,客户可以凭自己的喜好来任意挑选精子,以获得理想的孩子。

不过,这种方式仍然受到遗传特质的随机性的影响,相当于是购买一种“基因彩票”。也就是说,即使挑选到最优秀的精子或卵子,也仍然可能生出一个不怎么优秀的孩子。于是人们继续寻找可以消除这种不确定性的方式,直到终于掌握了基因技术。理论上说,孩子的所有天生特质,都可以通过基因技术来筛选和改良,不管是身高、容貌、声音等外在特征,还是记忆力、认知能力、性格类型等内在特质。未来甚至很有可能出现一种“基因超市”,父母可以任意挑选孩子从外到内的所有特质,打造一个完全“私人订制”的孩子。

作者说,虽然目前这一切尚未发生,但它可能引发的伦理困境,给思想界带来了极大的震动。首先引发的一个质疑就是,这是不是一种变相的优生学?如果把20世纪的优生学运动叫做国家主义优生学,那么现在基于个人意愿和自由市场的优生学,可以叫做自由主义优生学。

支持者认为,国家主义优生学是公共权力强制剔除不健康的基因,对弱势群体进行隔离和绝育,这是不公正的;而自由主义优生学是国家保持中立,个人拥有完全的自主权。所有具有基因缺陷的个人,理论上都可以自由地改进自己和后代的基因,这是符合公正原则的,但同时,批评者指出,自由主义优生学在道德上并没有优势,甚至还不如国家主义优生学。至少,国家主义优生学的根本目的在于促进社会的整体福祉,而自由主义优生学的本质,却只是那些有钱人试图让自己的后代获得超常的竞争优势而已。目前双方谁也没能说服谁,看来争论还将继续下去。

好了,上面就是为你讲述的第二个重点,人类追求“完美后代”的冲动,导致了历史上欧美臭名昭著的优生学运动,现在又以自由主义优生学的面目卷土重来。目前思想界对自由主义优生学的道德性质仍然没有定论,那么,父母用基因技术来订做完美孩子的做法,可能带来怎样的伦理威胁呢?

当代著名哲学家哈贝马斯认为,这种做法的根本错误在于,侵犯了孩子的自主权,让孩子不再是“个人生活史的唯一作者”。意思是说,通过那些预先植入的天赋,比如音乐才能或者体育才能,父母如愿以偿地让孩子成为了他们期望的样子,但这样的孩子实际上是被父母预先写入了人生代码,只能按照既定的路径来发展。这意味着父母对孩子的绝对专制,是从根本上剥夺了孩子的自由权利。听起来很有道理,但是别急,我们再来听听针对这个观点的反驳意见。

首先一点是,父母对孩子预设的基因,并不一定是某种特定的职业天赋,而完全可以是一些通用的天赋,比如说增强记忆力和认知能力、长相更出色等等。这些天赋不会影响孩子对自己人生的规划,而是对孩子的任何人生规划都有积极的帮助,所以并没有剥夺孩子的自主权。

更重要的一点是,就算父母不预设孩子的基因,难道孩子就有权自行选择基因吗?显然不可能,自然孕育的孩子的基因,是由前面说的“基因彩票”所决定的,是大自然随机性的结果。所以,就基因层面来说,本来就没有“自由”的人,当然也就谈不上孩子被剥夺了自由。

本书作者认为,“订做完美孩子”的真正威胁,不在于哈贝马斯所说的侵犯孩子的自由权利,而在于这会从根本上损害父母对孩子无条件的爱。为什么这么说呢?

作者引用神学家威廉·梅的观点,认为父母对孩子的爱包括两个方面:一是接受的爱,二是转化的爱。所谓接受的爱,就是把孩子看成是上天恩赐的礼物,全心全意地接受孩子与生俱来的本质,包括他的所有不足,这体现出对生命的谦卑和敬畏。所谓转化的爱,就是通过教育促进孩子的发展,使他达到一个更好的状态,这是为人父母不可推卸的责任。

这两方面的爱必须达到某种平衡,不能有所偏废。如果接受的爱压倒了转化的爱,就等于纵容和溺爱;如果转化的爱压倒了接受的爱,那么孩子就成为父母满足自己野心的工具。那些“订做完美孩子”的父母,就是转化的爱压倒接受的爱的典型,他们不再对上天恩赐的生命心存感激和敬畏,而是对生命采取一种征服和控制的立场。他们倾向于把孩子看成是自己设计的一件物品,是自己个人意志的产物,从而有可能对孩子的未来表现更为挑剔和严苛。这显然不再是无条件的爱,而是对亲子关系最致命的打击。

不过,也有人指出,没有采用基因技术的父母,难道就没有这个问题吗?那些用高压的教育方式来强力形塑孩子的父母,在对待生命的态度上,似乎并没有什么不同。就我们中国读者来说,家长为了望子成龙、望女成凤,采取严厉态度来对孩子进行填鸭式教育,已经见怪不怪了。

不过,从书中举的例子来看,不光是中国家长经常这么做,美国家长同样也在过度积极地插手干预孩子的人生,他们的教育焦虑不输给中国家长,甚至有过之而无不及。

比如,我们以为是中国特色的各种“占坑班”,竟然在美国也很普遍。在纽约,为了孩子能一路杀进常春藤大学,家长们必须在孩子刚满两岁时就送进某个著名的私立托儿所,人称“婴儿常春藤”。又比如,很多美国父母为了让孩子成为运动明星,让他们从很小时就专攻一种运动项目,以至于儿童过劳性运动损伤的比例,是25年前的7倍。再比如,至少是在美国家长的默许下,一种俗称“聪明药”的神经刺激药物,被越来越多地开给美国青少年,甚至是6岁以下的幼儿。这种药物能让他们集中注意力,快速提高学习成绩。像这样的例子还有很多。

作者认为,从根本上说,用高压教育来形塑孩子的父母,和用基因技术改造孩子的父母,两者没有实质上的区别。但这并不能证明,用基因改造孩子是对的;而是反过来证明了,用传统的高压教育来形塑孩子同样是错的,这也是损害父母无条件的爱的另一种方式。

好了,上面就是为你讲述的第三个重点,用基因技术来订做完美孩子,最终损害的是父母对孩子无条件的爱。

说到这儿,这期音频的内容就聊得差不多了。下面来简单回顾一下为你分享的内容。

第一,“生化运动员”的出现,会让体育比赛失去意义。传统上,体育比赛之所以要反对使用兴奋剂,是为了维护比赛公平和运动员的健康。那么,假定基因改良技术既公平又安全,反对的理由又是什呢?体育比赛的终极意义,是为了欣赏和赞叹自然赋予人类的才能和天赋,而生化运动员的出现否定了这个意义,让体育比赛沦为技术军备竞赛的表演赛。

第二,人类追求“完美后代”的冲动,曾经给自己挖了一个大坑,造成了一场巨大的人道主义灾难,这就是20世纪臭名昭著的“优生学”运动,最终以希特勒的种族灭绝和大屠杀告终。不过,这场浩劫之后,人类仍然没有放弃优化后代的努力,从选购优质的精子和卵子,到大型的基因超市,基于个人意志和自由市场的自由主义优生学卷土重来。

第三,用基因技术来订做完美孩子,最终损害的是父母对孩子无条件的爱。父母对孩子,应该是接受的爱和转化的爱相对平衡,而订做完美孩子的父母,是转化的爱压倒了接受的爱。他们不再对上天恩赐的生命心存感激和敬畏,而是对生命采取一种征服和控制的立场,让孩子成为满足自己野心的工具。那些采取高压教育来形塑孩子的父母,同样如此。

最后指出一点,在无比强调个人自由的现代社会,我们很容易认为,无论是用基因技术来改良自己,还是改良自己的孩子,都是属于个人的自由权利。但如果从更深一层想,为了顺从和适应现代社会的激烈竞争,个人竟然需要扭曲自己或后代的基因,把自己改造得面目全非,这难道不是对个人自由权利的一种最深层的剥夺吗?我们究竟是应该扭曲人性来适应社会,还是应该改造社会来适应人性呢?这个问题也留给你去思考。

撰稿:徐玲 脑图:摩西 转述:孙潇

划重点

-

体育比赛的终极意义,是为了欣赏和赞叹自然赋予人类的才能和天赋,而生化运动员的出现否定了这个意义,让体育比赛沦为技术军备竞赛的表演赛。

-

父母用基因技术来订做完美孩子的做法,可能带来严重的伦理威胁。

-

用基因技术来订做完美孩子,最终损害的是父母对孩子无条件的爱。