《游戏结束》 杨蕾解读

《游戏结束》|杨蕾解读

关于作者

这本书的作者叫戴维·谢弗,是美国知名记者和作者。他为《花花公子》《滚石》等杂志写作,还采访过乔布斯,约翰·列侬等知名人士。

关于本书

这本书一共35万字,有大量珍贵的采访资料,被称为了解任天堂的历史绕不开的一本必读书。

核心内容

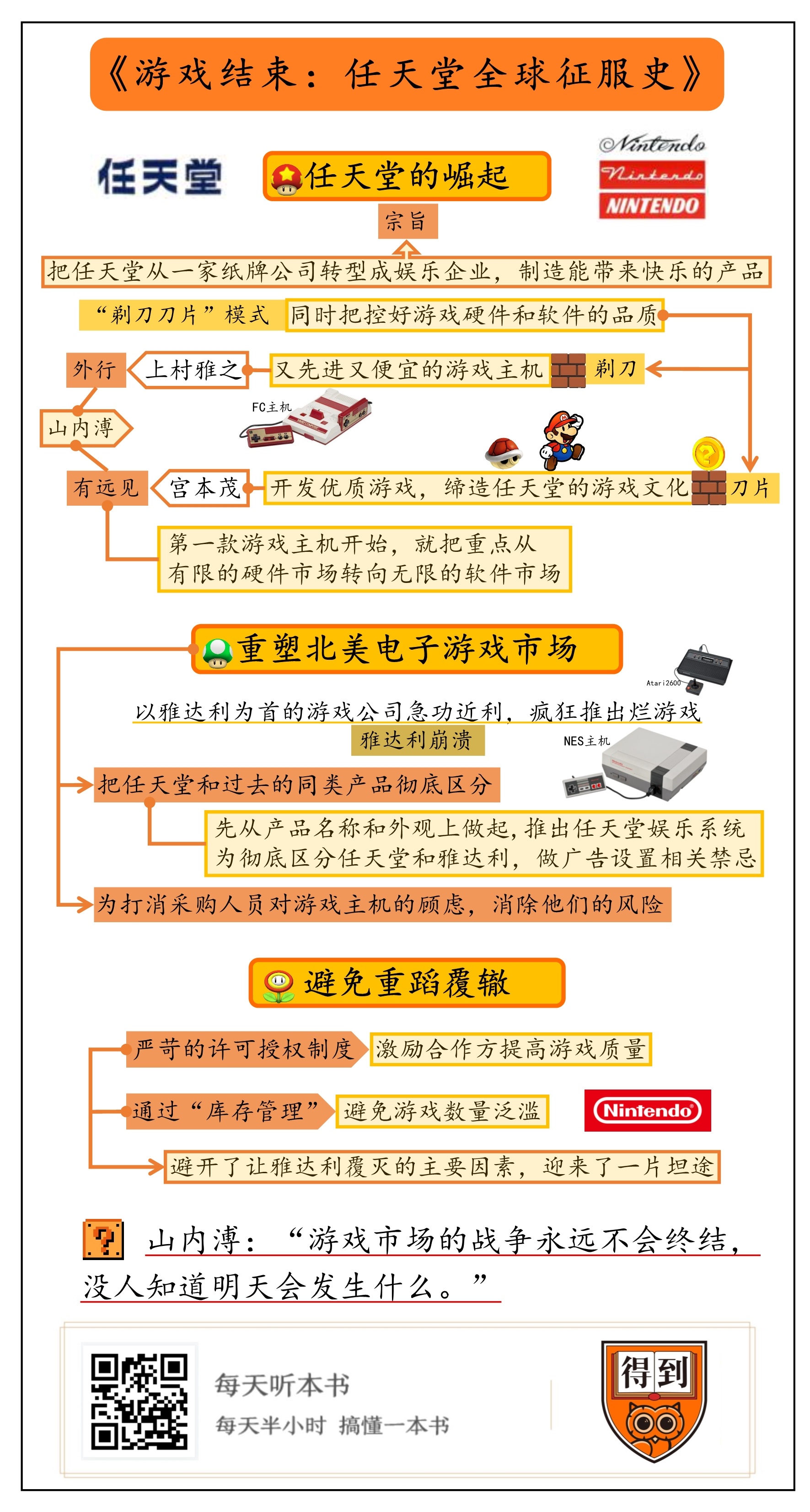

从商业的角度来看看任天堂是怎么崛起的; 任天堂如何以一己之力重塑北美电子游戏市场; 任天堂是怎么吸取教训,避免重蹈覆辙的。

你好,欢迎每天听本书,我是杨蕾。今天为你解读的是《游戏结束:任天堂全球征服史》,主要讲的是任天堂在电子游戏产业崛起、称霸全球的故事。

现在,电子游戏产业规模超过1000亿美元,任天堂是其中最闪耀的公司之一。这个产业和这家公司,都非常值得我们了解。不过,任天堂崛起,已经是几十年前的事了,游戏产业的发展一日千里,我们现在还有必要了解这段历史吗?

非常有必要,可以说,只有了解了任天堂如何崛起,才能理解今天游戏产业的商业模式。我还听过一种说法:如果没有任天堂,现在还有没有电子游戏这个行业都不好说。这个说法来自得到《商业经典案例课》主理人张潇雨。这句话一点都不夸张。三十多年前,正是任天堂拯救了美国家用游戏市场,那时,这个市场经历了一次大崩溃,有媒体说,可能得花20年才能恢复元气。然而,几年后,任天堂就带领美国电子游戏业再次走向辉煌,它几乎以一己之力重塑了美国电子游戏市场,奠定了电子游戏产业的商业模式,同时,还给这个行业设定了基石般的原则,其中很多都一直沿用到现在。

任天堂是家日本公司,为什么是它拯救了美国游戏产业,进而征服全世界?今天这本《游戏结束》能够回答这个问题。这本书的作者叫戴维·谢弗,是美国知名记者和作者,他为《花花公子》《滚石》等杂志写作,还采访过乔布斯,约翰·列侬等知名人士。这本书一共35万字,有大量珍贵的采访资料,被称为了解任天堂历史绕不开的一本必读书。

今天的解读分为三部分,第一部分,从商业的角度,来看看任天堂是怎么崛起的。第二部分是任天堂如何以一己之力重塑北美电子游戏市场。第三部分,说一说任天堂是怎么吸取教训,避免重蹈覆辙的。

任天堂的崛起,离不开一个人——山内溥,溥仪的溥。他是任天堂创始人山内房治郎的后代。任天堂在1889年创立,很长一段时间主营业务都是卖花札,这是一种日本纸牌,常常被用来赌博。1949年,22岁的山内溥接手了任天堂。有意思的是,那时候的山内溥还叫山内博,赌博的博,这是家人为他取的名,意思是希望他能继承祖业,制作花札这样的赌博用具。山内溥后来为什么改名?先卖个关子,第二部分会具体说。

山内溥继承家业后,做了很多改进,可纸牌已是夕阳产业,市场很有限。山内溥想让任天堂开拓出新市场,做了很多尝试,卖过速食米饭,开过情侣酒店,创办过出租车公司,结果都不成功。

经历了一系列失败,山内溥意识到,开拓新市场的秘诀其实就藏在任天堂的基因里。花札不是生活必需品,人们买它就是为了娱乐,“娱乐”正是任天堂的根基。想通了这一点,山内溥坚定了自己的目标:把任天堂从一家纸牌公司转型成娱乐企业,制造能带来快乐的产品。这也是任天堂的宗旨,任天堂历任社长都会说,这是一家给世界各地的人们带来笑容的娱乐公司。

任天堂虽然卖了几十年花札,有“娱乐”基因,可在娱乐领域,他们是彻头彻尾的外行,幸好,山内溥是一个有远见的外行,正是在他的带领下,任天堂才能在电子游戏行业崛起。接下来,我会通过“外行”“有远见”这两个关键词,为你介绍山内溥是怎么做到的。

1969年,“外行”山内溥想要进军娱乐领域,可他不知道该从哪儿做起,就成立了游戏部,招人专门制造好玩的东西。他们做了各种玩具,比如,使用了太阳能电池的光枪和枪靶。1975年时,山内溥开始研究美国游戏产业,那时美国家用游戏机已经可以更换游戏卡带了。山内溥非常看好家用游戏机的这套模式,“只要你能不断推出有趣的新游戏卡带,就能让自己的游戏机永不过时”。

熟悉商业模式的人知道,这其实就是著名的“剃刀刀片”模式,也叫作诱钓模式。就是说,价格低廉的游戏机只是吸引消费者的诱饵,游戏软件才是赚钱的关键。“剃刀刀片”模式有很多出名的商业案例,比如吉列剃须刀,惠普打印机,雀巢胶囊咖啡机等。最出名的就是吉列了,为了把利润最大化,吉列把剃刀架的售价做到成本的五分之一,而需要频繁更换的刀片售价是成本的5倍多。

这个模式听上去很简单,可使用前必须得满足一个大前提:无论剃刀还是刀片,品质必须足够好,不然,再好的商业模式都发挥不出作用。当时还是游戏行业门外汉的任天堂,决定使用“剃刀刀片”模式,其实给自己提了一个高难度的要求:同时把控好游戏硬件和软件的品质。

实现这一点得先做出品质好、价格低的“剃刀”,也就是制造出好的游戏机。那时候,制造游戏机的核心是研发、生产微处理器电路板,任天堂当时还不具备这种能力,只能一边跟电子公司合作开发电子游戏系统,一边自己探索新方法。

行业的进步从不为谁等待,就在任天堂摸索创新的同时,家用游戏机行业竞争变得越来越激烈。1983年,美国、日本都有不少公司推出了游戏主机和游戏计算机。作为行业新人,按理说,任天堂的研发团队需要借鉴一下竞争对手。他们的确借鉴了所有市面上的游戏主机,可他们的目的,不是要去追赶竞争对手,而是要让竞争对手追不上自己。

听上去有点狂妄,但任天堂研发团队这么做,是为了完成山内溥这个游戏“外行”的命令:必须开发出其他公司无法在一年内仿制的游戏机,而且性能要好到让消费者闭着眼睛就能作出选择。你可能感觉到这个要求很严苛,就算是经验丰富的游戏公司,都不太容易做到,何况是做纸牌、玩具出身的任天堂。但是,山内溥的要求不止这些,他还命令:任天堂的游戏主机不但要有市面上所有游戏机的全部功能,还要有自己的新功能和更高的性能;要让每个人都能买得起,目标价位是其他游戏机售价的三分之一。

如果是别家游戏公司的研发人员碰上了山内溥,可能会给他普及:这些要求不可能实现。但领走这个任务的人也是个游戏外行,他叫上村雅之,来任天堂之前,他做过玩具,卖过光学半导体。身为外行,他不用拘泥于游戏行业既有的惯例,只需要完成山内溥的要求,用他的话说,就是,“我们必须尽善尽美,这是社长的命令”。

这么多要求,上村雅之该怎么办?在他看来,技术层面的问题并不难,价格问题才最关键。低成本的好处显而易见,能让任天堂游戏机走进更多人家里,可也会影响到性能。为了尽可能地节省成本,达到目标价位,上村雅之和研发团队砍掉了键盘这类没必要的外设,他们甚至只能使用性能比较差的8位处理器,不能使用更先进的16位处理器。

在上村雅之和团队的努力下,任天堂的游戏主机真的做到了“又先进又便宜”。拿游戏画面的图像效果来说,其他公司的游戏机可以处理6到8种色彩,而任天堂游戏机可以处理56种颜色,价格还不到竞争对手的一半。1983年,这款游戏机在日本推出,上市两个月就卖了50万台,它就是全球累计销量超过6000万台的FC主机,我们中国人更习惯叫它“红白机”。

外行身份,帮助任天堂做到了不可能做到的事。在这里,我还想说几句个人感想。做一件全新的事情时,千万别因为自己是外行就感到心虚害怕,这个身份是你向新事物挑战时最大优点,因为外行不会被既有的习惯、惯例束缚,能自由地发散想象力,就像稻盛和夫说的,“自由发想”这件事是“外行”干的,不是“专家”干的。

接下来,我们来看看,“有远见”的山内溥怎么带领任天堂打造出“剃刀刀片”模式里的“刀片”,也就是优质游戏。

FC主机问世两年后,也就是1985年,《超级马力欧兄弟》发售。这是家用游戏主机第一部真正意义上的游戏大作,被誉为家用游戏的原始范本,它为游戏制作确立了很多基础概念,比如角色、游戏目的、BOSS等;销量上也非常成功,光在日本就卖了681万份,海外累计销量超过三千万份。

说起这款游戏的成功,你可能会想到它的设计者宫本茂,他是全世界最成功的游戏设计师之一,被称为“所有游戏设计师的老师”,他缔造了任天堂的游戏文化。作者介绍,宫本茂最奇妙的游戏创意,都来自他观察世界的独特视角和他脑子里的记忆。比如,《超级马力欧兄弟》里,马力欧会遇到想要吃掉自己的怪鱼,这个创意就源自宫本茂童年时的经历,他抓到过一条嘴巴咔嚓作响的小鱼,就把它想象成怪物。宫本茂的创意非常宝贵,据说,任天堂一度禁止宫本茂谈论自己闲暇时干什么,以免泄露了任天堂游戏的新点子。

任天堂开发出优秀游戏,当然离不开宫本茂,可如果没有山内溥的远见,这些游戏大作很可能就不会出现了。《游戏结束》这本书里,有几个例子可以体现出山内溥的远见。一个例子是,早在FC主机的研发阶段,山内溥就特意要求硬件团队,给软件开发留有余地,要让软件工程师爱上FC主机,让给它编程很容易。因为在他看来,再先进的硬件,别人都很容易追上,保持领先的关键在于软件。

当时的游戏都存放在游戏卡带上,游戏卡带的储存器成本很高,为了减少成本,就得缩小储存器容量,但山内溥又想确保任天堂在游戏上有竞争优势,他就要求,储存器容量必须超过竞争对手。于是,任天堂的游戏卡带容量是雅达利的32倍,这意味着,任天堂的游戏,可以比雅达利最好的游戏更复杂。

另一个例子是在游戏开发方面。当时,大多数公司都会根据市场调查和销售反馈,去决定自己研发什么游戏,投入多少资金和人力,也就是说,营销部门会在游戏研发中起到重要作用,而在任天堂,营销人员只能看到游戏的成品。在山内溥看来,“营销人员只看到当前的流行趋势,如果按照当下的标准进行开发,游戏就会毫无新意”。任天堂的一款游戏能不能发售,唯一的裁判就是山内溥,根据任天堂管理人员的说法,山内溥“能看到未来几年发展趋势。他坚信自己是正确的,从不听取别人的建议”。

还有一个销售环节的例子。FC主机的发售价不到竞争对手的一半,这对消费者很友好,可批发商们不干了,利润这么低根本赚不到钱。怎么办?山内溥就劝他们,抛弃从硬件上赚大钱的想法,他说,硬件的存在只是为了销售软件,软件才是销售的产品,“我保证优质游戏会让这款游戏机热卖。”也就是说,任天堂从第一款游戏主机开始,就把重点从有限的硬件市场转向无限的软件市场,这足以证明山内溥非常有远见。

《超级马力欧兄弟》的确让FC主机热卖,但游戏还不够丰富,消费者觉得游戏不够玩了,就会选择别的娱乐方式,怎么办?开发优质游戏需要耗费大量时间和精力,最快的方式是,找更多靠谱的人一起生产“刀片”,任天堂就引入第三方游戏公司为FC主机开发游戏。为了保证外部生产的“刀片”品质过关,山内溥制定了一套严苛的许可授权制度。第三方游戏公司为FC主机开发的游戏,内容要通过任天堂的审查,卡带得由任天堂生产,订货下单时,还得先付钱,后办事。简单来说,所有风险都由被许可人承担,任天堂可以轻松收获丰厚利润。

靠着FC主机、优质游戏和许可授权制度,任天堂逐渐开始成为日本史上最成功的企业之一,但日本只是任天堂征服世界的起点。

在第二部分,我们先说说山内溥改名的事。他的人生的前五十年,名字都是山内博,赌博的博。1977年,50岁的山内博想要突破自我,闯荡自己的事业,就把名字改成了山内溥。有种说法是,这个“溥”字取自诗经中的“溥天之下,莫非王土”。不管这种说法是真是假,我们都能感受到,山内溥的野心有多大。在他看来,一个行业只能容纳一家强大的公司和无数弱小的公司,他相信自己能够操作行业,确保任天堂一家独大。

想要操纵一个行业,得先影响到整个行业。当时,美国是全球最大的游戏市场之一,山内溥就派女婿荒川实去美国建立子公司,先进军街机,再引入FC主机。可那时,美国游戏主机市场已经彻底崩溃了,美国人的客厅就像放了一块告示牌,上面写着,“游戏主机和电子游戏禁止进入”。荒川实在美国调研时,有人对他说,你去北极卖冰棒都比在美国卖家用电子游戏还更容易些。

美国人为什么这么讨厌游戏?游戏玩家们都听说过“雅达利崩溃”。1980年代初,雅达利等美国游戏公司一起分享着一块价值数十亿美元的大蛋糕。但是到1983年底,市场规模只有几亿美元。游戏公司倾家荡产,几百万盒滞销的游戏卡带被推进垃圾场掩埋。发生崩溃的主要原因是,以雅达利为首的游戏公司急功近利,疯狂推出烂游戏。

“雅达利崩溃”之后,美国人真的不喜欢游戏了吗?荒川实可不这么认为。到美国后,他从街机市场做起,他发现,游戏厅里人满为患,而街机是一个年营业额高达几十亿美元的行业,规模超过了电影电视业,是当时美国娱乐业最大的一块蛋糕。荒川实心想,“也许游戏业崩溃的原因不是没人喜欢游戏,而是这个行业的糟糕管理。”

在山内溥的支持下,荒川实开始带领任天堂打入美国人封闭的客厅,在游戏市场扭转乾坤。他们能做到这点,有很多原因,比如,产品足够出色,母公司强力支持,还有一个重要原因是他们的营销策略。有竞争对手说,任天堂做营销的方法“在美国前所未见”。接下来,我们来了解下任天堂打开美国市场的营销策略。

荒川实明白,要想把任天堂游戏机卖给美国人,得扭转他们对游戏的印象。但问题是,他们要扭转的,可是整个美国市场对电子游戏这个行业的负面印象,当时任天堂的街机游戏虽然有点名气,可美国人压根不知道这家日本公司是干什么的。一家无名无姓的外企怎么成功扭转负面印象?他们的方法是,把任天堂和过去的同类产品彻底区分,告诉美国大众,“你玩的不是电子游戏,而是任天堂”。

与同类产品做区分,得先从产品名称和外观上做起。1985年,任天堂在美国推出了NES主机,全名是任天堂娱乐系统。没错,不是游戏机,而是娱乐系统,他们想让人们明白,这部主机和录像机、立体音响没什么区别。在外观上,NES主机使用了更有科技感的灰色,设计简洁明快,看上去更像消费电子产品而不是玩具。

要想在美国大众脑海里彻底区分任天堂与雅达利,还得靠广告。任天堂做广告有几个禁忌:广告词里不许出现电子游戏,要强调这是一部娱乐系统;也不能把游戏软件叫作游戏卡带,因为会让人想到雅达利,任天堂的游戏软件要叫游戏卡,等等。

知道一个品牌、对它产生印象,和接受一个品牌、花钱为其买单,是两回事。为了让美国大众接受任天堂的游戏主机,他们在销售上也做了很多精心安排。

他们先以纽约为试点,小范围测试用户能否接受任天堂的游戏主机。为什么选纽约?这里竞争激烈,商店的采购人员是全美最精明冷酷的,而且,纽约还是“雅达利崩溃”冲击的重灾区。选这里的潜台词是,如果连这个地方都行得通,那在美国任何地方都没问题了。

怎么打动纽约这些精明冷酷的采购人员?荒川实意识到,要想打消他们对游戏主机的顾虑,必须先消除他们的风险。在日本一贯强势的任天堂,在纽约做了很多让步:预先为商家提供产品,免费帮他们布置展示区和橱窗,90天内,商家都不需要支付费用,90天后没卖完还可以退回。即便妥协成这样,任天堂的团队往往也要打三四通电话,才能说服采购人员。好在,越来越多的商店同意任天堂进驻,把展示区布置得像任天堂的游戏场景,路人可以随意试玩游戏。

就这样,在广告和商场展示区的作用下,NES主机在纽约的销量开始攀升,这意味着,最难的测试通过了。于是,任天堂慢慢推进到其他城市,最终遍布全美。第一年,NES主机在美国的销量就突破百万。1990年,三分之一的美国家庭都拥有NES主机,1992年,电子游戏业的零售额超过了50亿美元,作者说,美国电子游戏业再次走向辉煌,“基本都是任天堂的功劳。”

虽然任天堂做到了让美国大众“玩的是任天堂,而不是电子游戏”,可雅达利的失败,就像一把悬在头上的剑,让任天堂时刻保持警惕。雅达利覆灭的主要因素是差劲的游戏泛滥,任天堂要想避免重蹈覆辙,必须解决这个问题。

任天堂虽然在日本建立了许可授权制度,但随着合作公司不断增多,低质量游戏的出现无法避免。任天堂担心这种情况会蔓延美国市场。乍一听,你可能觉得,谁的游戏质量不好,终止合作不就行了吗?作为硬件平台,任天堂没办法这么干,这些第三方公司很重要:在游戏内容方面,美国本土游戏公司做的游戏,更贴近本地消费者的口味;在利润层面,1989年以后,任天堂的利润有一大半都来自软件;在生态层面,与任天堂合作的第三方公司当然越多越好,就像为苹果手机开发软件的公司越多,苹果手机对用户的吸引力也会增加。

怎么办呢?荒川实在日本许可授权制度的基础上,推出了更加严苛的美国版协议。在这个协议下,游戏开发者要想为任天堂制作游戏,就得接受任天堂对游戏一切相关内容的审批和否定。被许可人每年最多只能发布5款任天堂游戏,而且两年内不能移植到别的平台,不许在北美以外的地区发售。任天堂说,这样做是为了激励合作方提高游戏质量,“一年只有五次机会,所以不能一错再错”。此外,为了避免盗版,任天堂还在主机上配备了一套安全系统,业内叫它锁机芯片。只有任天堂的卡带能让主机正常运行,如果插入了盗版卡带,主机就会锁死。

相信你已经感受到,为任天堂开发游戏有多严苛了,这种程度是当时的游戏行业前所未有的。为什么第三方游戏公司还愿意接受这些条款呢?回报丰厚。拿游戏公司科乐美来说,它在1986年成为任天堂的被许可人,1987年,科乐美的收入还不到一千万美元,4年后,收入就达到了3亿美元。

除了质量差劲,游戏卡带数量泛滥也是雅达利等游戏公司陷入困境的原因之一。任天堂避免游戏数量泛滥的方法是“库存管理”,这种方法不仅能激发消费者的热情,控制产品的供应量,还能维持市场对任天堂游戏的需求,有点像现在的饥饿营销。

这个方法是任天堂当时的市场营销副总裁梅因带来的,他建议荒川实,卖游戏应该像卖珍宝一样:谨慎发布,限量供应,人为制造供不应求的局面,一有衰退的迹象,就要激流勇退。具体来说,孩子们看了任天堂的游戏广告,去商店买新游戏,店员会说库存不足。如果连走几家店都买不到,孩子们很可能会买任天堂另一款游戏解馋。十几天后,等新游戏到货了,会被望眼欲穿的孩子们立刻买下。

“库存管理”也能避免库存过剩,因为零售商总会高估市场需求。书里介绍,1988年,任天堂的游戏销量是三千三百万,市场对任天堂的游戏的需求大概是四千五百万,而零售商的订单总量却超过了1亿。梅因认为,“与其担心库存过剩,不如让零售商求购游戏”。这种强硬的做法很有争议,有人说任天堂是故意制造货物短缺,好控制零售商,让他们听话。批评者还评价梅因说,“他是野心勃勃的垄断者,依靠饥饿营销榨干最后一滴利润。”

通过严苛的许可授权制度,和“库存管理”,任天堂避开了让雅达利覆灭的主要因素,迎来了一片坦途:发布一款独家新游戏,吸引消费者购买主机,主机销量反过来还会推动游戏销量。拥有主机的消费者足够多,其他游戏公司会修改自己最受欢迎的游戏大作,去适应任天堂的系统。这些第三方游戏,又会吸引更多人买任天堂游戏主机。在游戏之外,不同品牌也会与任天堂寻求合作,把热门游戏IP的形象用在服装、食品、儿童用品上。这些收入能够补充任天堂的研发资金,催生下一款游戏大作,形成良性循环。

20世纪90年代的任天堂,不仅是游戏行业的霸主,还是全球盈利能力最强的企业之一,它在日本排名第一,在美国也极具影响力。米奇可是最能代表美国的吉祥物,而任天堂的吉祥物马力欧在美国儿童中的认知度,一度超过了米奇。

任天堂在游戏行业崛起、称霸全球的故事,到这里已经为你讲述完了。《游戏结束》这本书里的内容非常丰富,除了任天堂的发展历史,作者还详细介绍了多家曾在电子游戏行业叱咤风云的公司及其创始人,比如,雅达利的创始人布什内尔、美国艺电公司的创始人霍金斯等。如果你对电子游戏感兴趣,非常推荐你找来原书看一看。

今天这本书的名字虽然叫《游戏结束》,可作者和我们都知道,游戏主机行业的这场游戏远未结束。作者在1994年就说过,电子游戏行业太过庞大、太过复杂,结果不可预测,任天堂将会再次成为不可撼动的游戏之王,也会面临前所未有的挑战。

有意思的是,截至2020年,游戏行业的走向跟作者的预测相差不大。20世纪90年代,任天堂带领电子游戏行业再度走向辉煌后,竞争对手们想方设法挑战这个行业巨人,比如,游戏公司世嘉的游戏主机一度能与任天堂正面对抗,证明这个巨人不再所向披靡。而新的竞争对手,也带着各自的优势悉数登场,比如,索尼公司的PS系列游戏主机,给任天堂带来连番打击,夺走了游戏主机市场的龙头地位。面对来自时代、行业和竞争对手的挑战,任天堂状态如何?我在《商业周刊》一篇报道里,看到了一段很贴切的形容,“任天堂一直在蛰伏期和繁荣期之间不断轮替,在蛰伏期,媒体会铺天盖地地报道它即将迎来的厄运,在繁荣期,任天堂热潮被塑造为一股不可阻挡的力量。”

任天堂一直在欣喜和绝望之间来回转换,产品有吸引力,业务状况就好,比如,任天堂凭借游戏主机Nintendo Switch再次重回巅峰;产品失去吸引力,就被会人遗忘,2014年,任天堂掉到电子游戏行业无足轻重的边缘位置,人们把它和诺基亚、黑莓等陨落的巨头公司摆在一起。如何避免在巅峰和低潮的来回转换,是任天堂现任社长古川俊太郎的目标。也许,他会找到避开下一轮低潮的方法,也许,他会接受游戏行业并没有定局,就像山内溥所说,“游戏市场的战争永远不会终结,没人知道明天会发生什么。”

撰文、讲述:杨蕾 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.任天堂的基因是“娱乐”,这家公司的宗旨是给世界各地的人们带来笑容。

2.20世纪90年代,任天堂靠着FC主机、优质游戏和许可授权制度,开始成为史上最成功的企业之一。此后,“任天堂一直在蛰伏期和繁荣期之间不断轮替,在蛰伏期,媒体会铺天盖地地报道它即将迎来的厄运,在繁荣期,任天堂热潮被塑造为一股不可阻挡的力量。”