《一网打尽》 毛昆仑解读

《一网打尽》| 毛昆仑解读

关于作者

布拉德·斯通是《彭博商业周刊》的资深作者,报道了苹果、谷歌、亚马逊、脸书、雅虎、推特等众多一线科技企业。他也是世界上第一个对亚马逊的 Kindle Fire 进行报道的记者。

关于本书

关于亚马逊和贝佐斯的书很多,本期解读的这一本,可能是其中真实性最高、对亚马逊业务理解最透彻的。作者布拉德·斯通与贝佐斯相识十余年,多次和贝佐斯面谈。为了写这本书,他又采访了三百多位亚马逊现任和前任高管、员工,收集了大量资料,最终写成了这本《一网打尽》。书中对亚马逊的战略规划、盈利模式、关键决策进行了深入分析,还原了亚马逊从网上书店到互联网巨头的发展历程。

核心内容

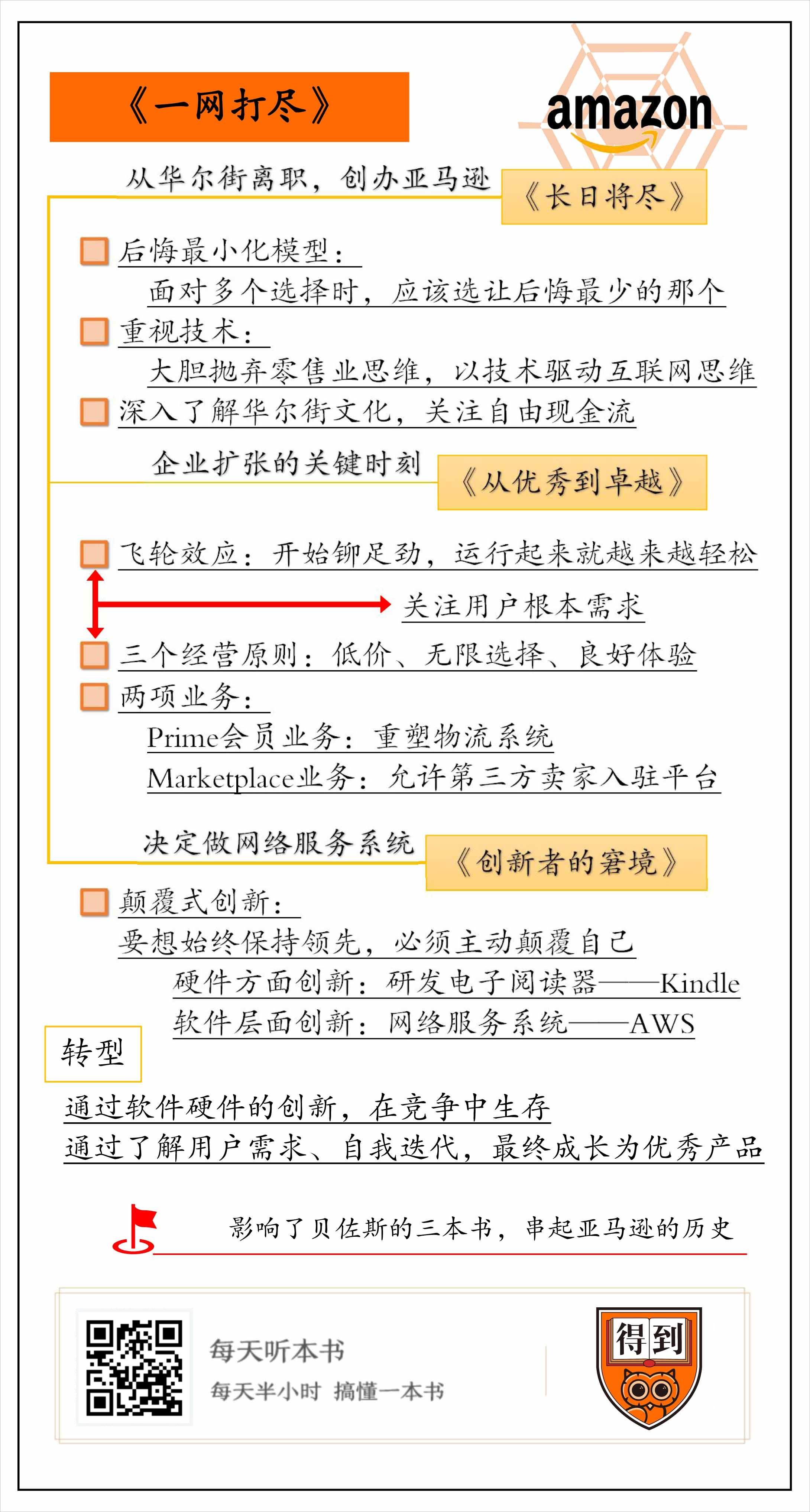

亚马逊和贝佐斯的故事,可以用三本书来概括:《长日将尽》让他下定决心从华尔街离职创办亚马逊;《从优秀到卓越》让他意识到飞轮效应,从而重塑了亚马逊的物流系统,让亚马逊的零售业务坚不可摧;再之后的《创新者的窘境》让他意识到不能停留在过往的成功里面,而要去主动颠覆自己,让亚马逊从一家零售公司变成可以提供互联网基础服务的超级公司。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《一网打尽:贝佐斯和亚马逊时代》。关于亚马逊和贝佐斯的书很多,本期解读的这一本,可能是其中真实性最高、对亚马逊业务理解最透彻的。

说真实性高,是因为作者布拉德·斯通是《彭博商业周刊》的资深记者,多次和贝佐斯面谈,为了写这本书,他又采访了三百多位亚马逊现任和前任高管、员工,收集了大量资料。这些资料真实到什么程度呢?书里提到,员工对贝佐斯的评价是,如果你不会干活,贝佐斯会吃掉你然后把骨头吐掉;如果你会干活,贝佐斯立刻会跳到你的背上把你当马骑。贝佐斯的老婆在看完书之后,立刻在亚马逊上给它打了差评,说书里都是员工们的一家之言,真实的贝佐斯没有他们形容得那么冷血,听起来很有点此地无银三百两的意思。

说业务理解透彻,是因为这本书写于2013年,当时亚马逊的市值还只有一千多亿。书里把亚马逊的战略规划、盈利模式、关键决策一分析,认为亚马逊找到了适合自己的模式,会持续壮大、高速发展,果不其然,在5年后的2018年,亚马逊已经成为市值仅次于苹果的超级巨头。作为创始人和 CEO,贝佐斯对亚马逊的重要性不言而喻,我们的解读自然也不能把他们拆开。亚马逊是靠卖书起家的,贝佐斯也在不少场合给别人推荐过书,接下来,我就用影响了贝佐斯的三本书串起亚马逊的历史。在复述亚马逊发展历程的过程中,我们也能对照着去思考中国企业做对了什么,又做错了什么。

第一本书,是2017年诺贝尔文学奖得主石黑一雄的代表作《长日将尽》,这本书对应的是贝佐斯从华尔街离职、创办亚马逊的经历。

和很多辍学创业的企业家不同,贝佐斯走的是典型的精英之路。他1986年从普林斯顿大学毕业后,就去了华尔街工作,一路顺风顺水,29岁当上一家基金公司的副总裁。这家基金叫萧氏企业,创始人戴维·萧是斯坦福大学计算机专业的博士。当时电脑并不普及,华尔街的交易员都是通过电话来操作的:接到客户电话就记下来,跑交易大厅中间的台子上喊一句,哪支股票买多少。但戴维·萧利用自己的计算机知识,开发了软件在电脑上做高频交易,赚到了很多钱。

有一回戴维·萧和贝佐斯闲聊,说既然计算机可以应用在金融领域,能不能也用到其他领域呢?比如开个在网上卖东西的百货商店?说者无意,听者有心,贝佐斯就跑去调查,调查完了觉得不太靠谱,因为当时互联网还不普及,就好像 BP 机刚发明呢,你就开始做手机淘宝了。不过,贝佐斯始终觉得网上卖货这个点子确实很好,而且他坚信互联网技术发展得很快,估计用不了多久就会普及开,应该先干起来。百货商店暂时不太靠谱,但是如果只卖一个东西就比较好办,贝佐斯想来想去觉得卖书挺好。因为书是差异化很小的商品,在哪里买都一样,而且书的尺寸也比较固定,包装配送什么的都相对容易。最重要的是,书店开在网上,可供选择的书一定比世界上任何一家实体书店都要多。

就这样,贝佐斯决定开个网上书店,然后他就去找戴维·萧辞职。戴维·萧说,创业很辛苦,你都在华尔街当上副总裁了,又赚钱又舒服,你要不再想想?于是,贝佐斯就回家考虑去了,这段时间他看的就是我们前面提到的那本《长日将尽》。这本书是一个老管家对自己人生的回忆,贝佐斯看完很受启发,总结出了一个“后悔最小化模型”。什么意思呢?就是说我们做任何决定,最终都有可能会后悔,但是面对多个选择时,我们应该选让自己后悔最少的那个。贝佐斯后来说,如果我80岁的时候回想起来,肯定不会因为放弃华尔街的优厚待遇而后悔,但肯定会因为自己没经历互联网的大发展而后悔。

就这样,贝佐斯正式离开华尔街,开始了创业之旅。贝佐斯在华尔街的时间不长,但这段经历对他的影响很深。最关键的一点,就是萧氏企业对技术的重视延续到了贝佐斯那里。后面我们会讲到,虽然亚马逊看起来只是把线下的商店搬到了网上,但它取得成功的关键就在于大胆抛弃零售业思维,采用了以技术驱动的互联网思维。

对华尔街文化的深入了解,更在未来的岁月里给贝佐斯帮了大忙。贝佐斯深知,整个华尔街的人都看重利润,把利润当作影响市值的关键因素,但在他看来,市值一时的涨跌无所谓,利润只能代表短期业绩,要是为公司长期利益考虑,自由现金流才是重要的财务指标。我们从利润里刨去维持利润要投入的额外的钱,剩下的就是自由现金流,它反映的是公司长期盈利的能力。不重视利润这件事,贝佐斯可不是只嘴上说说而已,公司上市当天,这个创始人都没去纽交所敲钟。2000年互联网泡沫破裂,亚马逊市值跌了80%,贝佐斯还乐呵呵地告诉股东说,虽然股价跌没了,但是你们放心,我们的业务超级健康。从1997年到2015年,亚马逊的市值涨了接近600倍,但是这些年亚马逊的利润几乎没涨过。

贝佐斯这么不走寻常路,市场会买他的账吗?一开始确实不买账,但贝佐斯懂得华尔街的游戏规则,虽然他不在意市值和利润,但每年他都会给股东们写信,介绍一下公司的情况,展望一下未来的发展。有意思的是,在亚马逊这二十多年的股东信里,每封信后面都有1997年亚马逊第一封股东信的副本。贝佐斯用这种方式来向股东反复强调,自己要做的事情一直都没有改变。这第一封股东信里到底写了啥?我来给你念念里面的一句话:“如果非要让我们在公司财务报表的美观和自由现金流之间选择的话,我们认为公司最核心的关注点应该是自由现金流。”

我们回到故事里。离职之后,贝佐斯创办了亚马逊。虽然上面卖的书很多,但刚开始的时候,亚马逊连个仓库都没有,读者下单之后,亚马逊就跑到别的图书销售商那里去买,然后再寄给读者,这么一折腾,起码得个把礼拜才能收到书。但这样还是有人买,因为实体书店卖书都是按标价卖,亚马逊上的书卖得便宜。从别的销售商那里买书,再打折卖给读者,这种操作怎么想也不挣钱啊?放心,贝佐斯一点也不傻,他钻了一个漏洞。

当时,一般图书销售商的规矩是一次买10本以上就可以算批发价,比如打个6折。亚马逊接到用户1本书的订单后,就到销售商那里六折买10本,然后8折卖给用户。但是还有问题,亚马逊用户只买1本,可亚马逊却批发了10本,那剩下9本卖谁?放心,虽然亚马逊批发了10本,但实际上他只付了1本的钱。为什么呢?因为图书销售商规定的是一次买10本就可以享受批发价,但没说必须是同一本书买10本,虽然大家默认是同一本书,只是没有明文规定,贝佐斯就钻了这个漏洞。他买1本他真想买的,然后再专门挑9本销售商根本没有货的书,让销售商给他一起发过来,销售商接完单子后发现其中9本没有货呀,就只能发1本,这样一来亚马逊只买1本也同样享受到了折扣价。所以一开始创业没钱的时候,贝佐斯就利用销售商这个漏洞在亚马逊卖了一阵子书。

网上买书在当时是个又新鲜又便宜的事情,所以口口相传发展得飞快,三个多月后基本全美国都知道有个亚马逊可以买书了。为了增加订单,亚马逊又想出了一个妙招,其他网站只要把顾客链接到亚马逊来买东西,亚马逊就给这些网站8%的佣金。这招引流大法,后来的电商网站都照着学过。就这样,亚马逊每天的订单量以两倍的速度增长,贝佐斯觉得网上百货商店确实有戏了,于是他把亚马逊的目标定为“扩张优先”,着手开始扩张品类、融资,大规模招人。

但是萝卜快了不洗泥,在扩张优先的经营原则下,亚马逊的品类越来越多,订单的数量也爆发式增长,原来的仓储管理和物流调配系统一下子跟不上了。原来库房里只有书,书的尺寸比较标准,好储存也好打包,但是品类一扩大,锅碗瓢盆衣服鞋子都有,订单和货物匹配越来越难,用户订单来了,备货就得备三天,能及时准确发货的订单大概也就一半。而亚马逊的物流系统是仿照沃尔玛设计的,订单量小的时候看不出区别,订单量一大,问题就暴露出来了。因为沃尔玛是个大零售商,它的物流网络主要是批发商和分销商之间的货物流转,相当于货车装了一箱货从总部送到某个门店,跑一趟配送就完成了。但亚马逊不是,亚马逊的用户主要都是个人,基本都是小订单,订单一多,物流成本指数级增长,成本奇高,而且特别容易出错。

订单一多,不仅打包和物流受影响,仓库管理也一塌糊涂,出了很多奇葩的事。比如,有个工人的上下班记录是正常的,但每天就是看不见这个人,持续了两个月,没有人知道他是怎么上下班的,后来发现他在仓库的一个角落里掏了一个地洞,里面吃的、喝的、床、挂历都有,全是从仓库货物里偷来的,每天上班就住在洞里面。贝佐斯当然也想了一些办法来解决,比如仓库里装监控,为了降低成本,一边压低工人薪资,一边大量地招工人,又不停地让工人加班等等。但是系统本身出了问题,纯粹通过增加人力是肯定没法解决的,反而引发了工人的抗议,后来甚至有个工人放了一把火烧掉了一个仓库。

很明显,盲目扩大规模是不能让亚马逊顺利走下去的。在企业扩张的关键时刻,帮贝佐斯指明方向的另一本书出现了,那就是著名管理专家吉姆·柯林斯的《从优秀到卓越》。

贝佐斯有一回请柯林斯来亚马逊讲课,柯林斯讲的就是他自己的这本书。柯林斯说亚马逊这个公司就好像一个巨大的轮子,在一开始推的时候总是很难推动的,但是只要你铆足劲让它转起来,后面就会越来越轻松。贝佐斯听完这话之后,给亚马逊构想了这么一个发展蓝图:用低价吸引更多的顾客,更多的顾客意味着更多的销量,更多的销量就会吸引更多的销售商到亚马逊来卖东西,卖的东西越多规模越大,那么亚马逊的基础设施比如物流的使用成本就越低,亚马逊对供应商的议价能力也就越强,又能进一步使商品价格降低,这样顾客继续越来越多,就像几个齿轮之间相互咬合推动一样,公司这个大轮子就转起来了。这就是著名的飞轮效应。

那么,用什么办法或者说业务才能推动消费者这第一个齿轮呢?这里有个很有意思的地方,苹果创始人乔布斯的名言是,消费者不知道自己要什么,所以消费者的想法不重要,但贝佐斯认为,消费者是上帝,要让齿轮相互借力转起来,就要回到用户身上,去看用户的根本需求。这两个人的观点听起来冲突,但其实并不冲突,因为他们给用户提供的是不一样的服务。乔布斯是卖手机、卖电脑的,不把超出消费者期待的成品做出来放到消费者面前,他确实不知道自己要什么;但贝佐斯是开购物网站的,不管用户买啥,他们最关注的肯定是物流快不快、货品多不多、价格便宜不便宜,这三点做好了,用户的体验肯定差不了。所以贝佐斯提出,亚马逊的三个经营原则就是:低价、无限的选择和良好的体验。

对应这三个原则,亚马逊推出了两项业务,Prime 会员业务和 Marketplace 业务。我们先来讲 Prime 会员业务,这是针对用户的,只要交99块钱,就可以全部商品免邮费,并且保证最晚两天内送达,有的商品当天就能到,还能免费看很多电子书。这个设想听起来很好,不过我们前面讲过,亚马逊当时的物流系统根本实现不了这样的服务,于是,贝佐斯就挖了个叫杰夫·维尔克的人来解决物流问题。维尔克主要研究的是企业流程管理,就是通过优化工作流程来提高生产效率。他有句名言说,如果一个公司能在原则和计算这两点上都占优势,那么毫无疑问就会取得胜利。接下来,我们就看看他是怎么从这两点出发重塑亚马逊物流系统的。

咱们都逛过超市,超市里的货架是按品类摆放的,食品在一列货架,洗漱用品在一列货架等等,咱们买东西都是推着购物车,从各个货架上拿东西,拿好了统一去收银台结账打包拎回家。早期亚马逊的仓库也是这个流程,亚马逊接到用户订单后,按品类安排分拣员到仓库里各个货架找你要的货,找齐了打包寄给你。这个流程有个很大的问题,假如你在亚马逊订了一本书、一瓶酒、一包洗衣粉,亚马逊安排三个分拣员去从三个不同货架上找货,假如找书的分拣员花了一个小时,找酒的花了两个小时,找洗衣粉的花了三个小时,那么配齐这个订单花的时间是多少呢?最少是三个小时,对吧?在这种流程里,配货的速度永远是最慢的那个环节决定的,而且订单越多速度越慢。

那维尔克是怎么解决这个问题的呢?很简单,把一部分货架按频次摆,根据以往销售数据,把顾客最常购买的商品放在离分拣员最近的同一个货架上,这样一来,相当一部分的高频订单就能在很短时间内找到、打包并寄出了。这种货架调整你说高科技含量有多少不见得,但就是一种不一样的思维,这就是维尔克所说的,原则上的创新和优势。

计算方面也必须要占优势,比如优化找货的路径。像亚马逊这种大仓库,即使是相邻的两个品类,货架都离着几里地,要是没有路径优化,分拣员在仓库里跑来跑去找货会累半死。怎么办呢?用导航,在每个商品上都装上定位功能的条码,一来保证货物不会丢,二来分拣员手里拿着扫描枪,就能知道他要找的货在哪个货架第几层,跟着导航往前五百米左转就是。原来一个分拣员在仓库里配货,一天下来差不多要走30公里的路,现在一天只要跑5公里,配货效率提升6倍。另外,亚马逊可以通过用户的商品浏览记录、页面浏览时间来计算用户购买这件商品的可能性,然后调配亚马逊全国各地仓库的商品,把你感兴趣、可能会买的商品调到离你最近的仓库里放着。就是说你还在浏览商品的时候,亚马逊就已经提前预测,等你一下单,最短时间就把商品送到你手上。

基于这种原则和计算上的创新,亚马逊成功把自己的物流网络重塑了一遍,让 Prime 会员业务有了实现的基础,推出之后顺理成章地大获成功,用户体验有了很大的提升。到现在,Prime 服务的用户已经超过一亿,亚马逊每年在会员费上的收入,就超过了100亿。

接着,贝佐斯继续他的第二项业务 Marketplace,也就是第三方卖家平台,任何想卖东西的卖家都可以在亚马逊上开店直接售卖。以前亚马逊上的商品都是自营的,现在允许第三方卖家跟自己竞争,贝佐斯是怎么想的?他想得很清楚,只有越多第三方卖家来卖东西,用户在亚马逊上才有越多的选择,可选择的商品越多,Prime 会员就越值钱,这就是在提升用户体验。因此,他不仅允许第三方卖家在亚马逊上卖东西,还给这些卖家提供非常好的支持,第三方卖家付一笔费用就可以把货物寄放在亚马逊的仓库里,卖家只负责卖,仓储和运输都由亚马逊帮你搞定。小卖家的物流能力肯定没有亚马逊的好,这样一来不仅解决了小卖家的后顾之忧,也增加了 Prime 用户可以选购的商品数量。最重要的是,只要卖家越来越多,那么亚马逊对这些商家的议价能力就越强,也就意味着亚马逊始终可以让商品保持低价。

Prime 和 Marketplace 这两项新业务使得亚马逊的低价、无限选择、良好的体验三者之间实现了相互推动,亚马逊在零售业务上的飞轮效应顺利实现了。不过,亚马逊从供应商和同行那里降下来的商品价格,基本都通过低价给到了用户,所以实惠了用户,也就必然刻薄了卖家。一开始的时候,第三方卖家在亚马逊上卖东西可以自己定价,但是随着入驻亚马逊的商家越来越多,亚马逊掌握了议价权,就会要求卖家不断压低价格,卖家如果不答应,亚马逊就会直接下架他们的商品,卖家的销量立刻就没有了,所以卖家之间流传着这样一句话:在亚马逊上卖货是在等死,不在亚马逊上卖货就是立刻死。

如果说做 Prime 业务、改进物流系统是努力提供让用户满意的服务,给亚马逊挖一条护城河,那从 Marketplace 业务开始,亚马逊就展现出了自己为合作方提供服务的能力,不断地把更多的企业卷进自己的生态系统,开始了从大公司向商业帝国的转型。当然,要想把其他企业卷进自己的生态系统,只提供物流服务是不够的,2003年,贝佐斯做出了一个惊人的决定,做网络服务系统,给其他企业提供云计算服务。这一次,影响他的书是美国管理学家克里斯坦森的《创新者的窘境》。这本书提出了一个概念叫“颠覆式创新”,就是讲一家公司发展得越成功,在面对新技术的时候反而会被自己以往成功的经验捆住手脚,最终导致被淘汰。以往越成功,未来可能会越失败,要想始终保持领先,我们必须自己主动颠覆自己。

那么,亚马逊当时最成功的业务是什么呢?当然是起家的老本行:卖书。为了颠覆这项业务,贝佐斯成立了一个秘密研发部门,代号126实验室,这个1代表字母表第一个字母 A,26代表最后一个字母 Z。你可能已经猜到了,126实验室研发的这款颠覆式创新产品,就是后来广为人知的亚马逊电子阅读器——Kindle。当然,Kindle 的研发还有一个非常紧迫的外在原因,那就是苹果公司推出了音乐播放器 iPod,贝佐斯意识到,数字化是未来的趋势,音乐数字化已经被乔布斯做了,书籍同样也可以数字化,如果亚马逊自己不做,那么乔布斯肯定会做,到时候亚马逊就会被苹果颠覆。后来的销售情况证明,Kindle 系列产品不仅没有影响纸书销售,还给亚马逊带来了新的业务增长点。现在,Kindle 系列产品每周销量大概在百万台。

除了在硬件方面创新,大公司做软件层面的颠覆式创新也有两个难点:一是很多新业务开始的时候市场很小,大公司不值得做;二是如果贸然做了,万一失败,会对公司的发展带来无法逆转的影响。所以,亚马逊的选择是,把一个服务外部化、商业化,让它在真实的商业社会里竞争,去真正地了解用户需求,自我迭代,最终成长为一个优秀的产品,带领公司实现转型。

亚马逊网络服务系统,Amazon Web Services,简称 AWS,就是这样的一个产品。在开发之初,AWS 是用来给亚马逊内部提供服务的,但在开发的过程中,贝佐斯突然意识到,独立开发这样一套系统不简单,费时费力还费钱,既然亚马逊做了,不如再多做一点,把这个服务做成对外的,大大小小的公司只要交钱都可以用。要知道,当时是2003年,贝佐斯就预言未来的云计算能力会像电力一样普及。就好像过去我们想用电,就得建自己的小发电厂,但电网一出现,我们就可以根据自己的使用量买电了,亚马逊就要做这样一个云计算的网,其他企业可以根据自己的使用量支付费用。如今,亚马逊可以说是云计算领域唯一的大佬,美国宇航局、甲骨文、Adobe、Netflix 等高科技巨头都在用亚马逊的云计算服务。其他提供云计算服务的竞争对手,像微软、谷歌、IBM、惠普等,全部加起来都比不上亚马逊。

随着第三方卖家平台和云计算业务的不断发展,越来越多的企业选择购买亚马逊的服务,依托亚马逊来发展自己的业务。而且,这些企业与亚马逊的联系非常紧密,一旦失去亚马逊的服务,他们的业务就会受到严重的影响。可以说,在这些企业的帮助下,亚马逊变成了一家很难被模仿、更几乎无法被超越的公司。

书里的内容到这里大致就讲完了,最后我们再一起回顾一下。

我们用三本书讲述了贝佐斯是如何带领亚马逊走向成功的:《长日将尽》让他下定决心从华尔街离职创办亚马逊;《从优秀到卓越》让他意识到飞轮效应,从而重塑了亚马逊的物流系统,让亚马逊的零售业务坚不可摧;再之后的《创新者的窘境》,让他意识到不能停留在过往的成功里面,而要去主动颠覆自己,让亚马逊从一家零售公司变成可以提供互联网基础服务的超级公司。

从亚马逊的扩张过程中,我们也看到了不少中国企业的影子。比如京东也是以送货快著称的,物流渠道前期建立的时候成本很高,京东很多年都是亏损的状态,但一旦护城河建起来,其他竞争对手就很难在及时送货这个点上超越京东。再比如被形容为万能的淘宝,为无数中小卖家提供了交易平台,平台上的商品种类多了,用户自然愿意多来逛逛,而大量用户的涌入又吸引更多的卖家入驻,从而形成正向循环。

在全书的结尾,作者还列出了贝佐斯和亚马逊高管们经常阅读的几本书,我们每天听本书都做了解读,欢迎你去听。这些书分别是《富甲美国》《基业长青》《从优秀到卓越》《创新者的窘境》和《黑天鹅》。

撰稿:毛昆仑 脑图:刘艳 转述:徐惟杰

划重点

1.“后悔最小化模型”就是说我们在面对多个选择时,应该选让自己后悔最少的那个。

2.基于原则和计算上的创新,亚马逊成功重塑了自己的物流网络。

3.亚马逊通过不断地把更多的企业卷进自己的生态系统,开始了从大公司向商业帝国的转型。